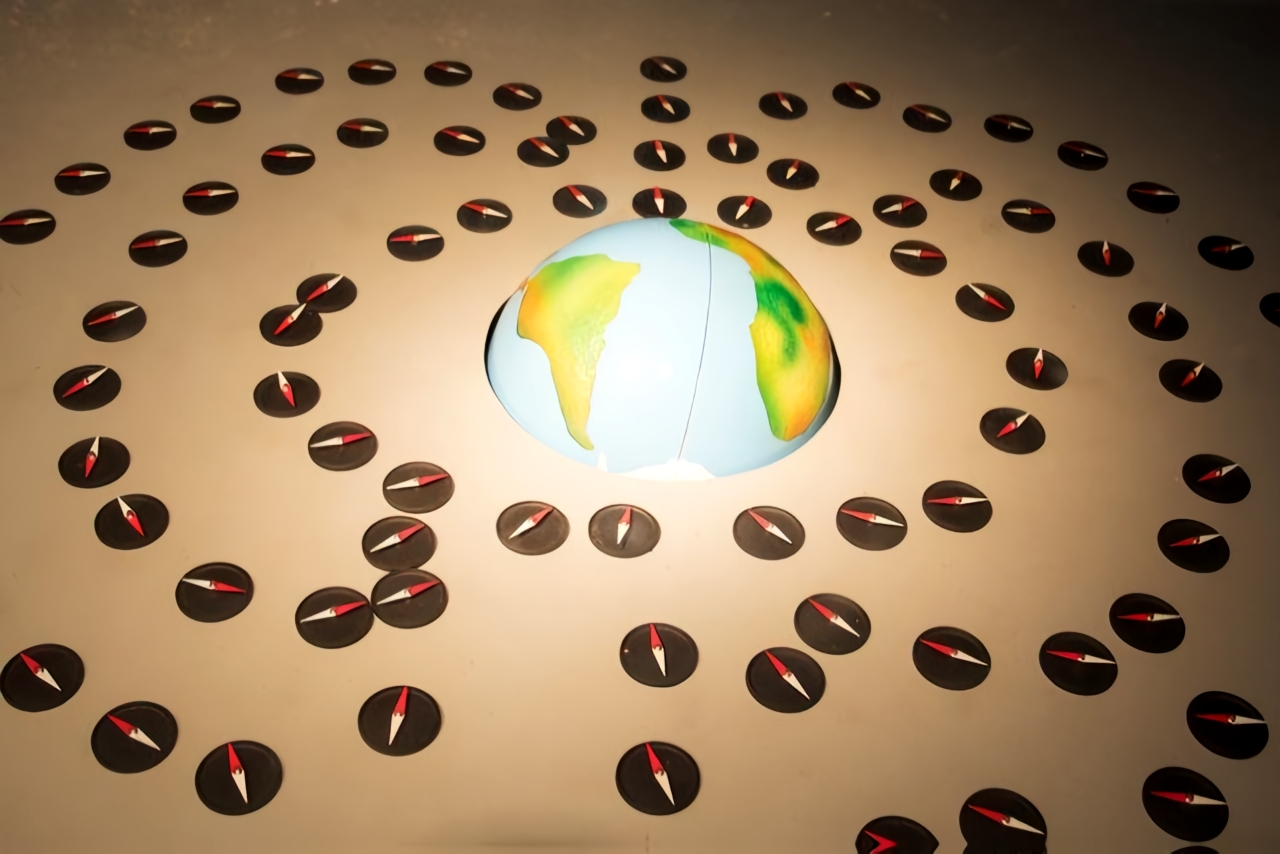

我们都是站在前面巨人们的肩膀上来看问题,才能够看的清:这是什么?

那今天的教育和养育是从哪里来的?

科学研究与传统的经验主义或者与直觉型养育的的观点之争。

就像牛顿曾说“我之所以看得更远,是因为我站在巨人的肩膀上”。

那我们作为家长,作为父母,作为既是养育者,又是教育者。

我们怎么会有一套属于自己对于教育和养育的认识?

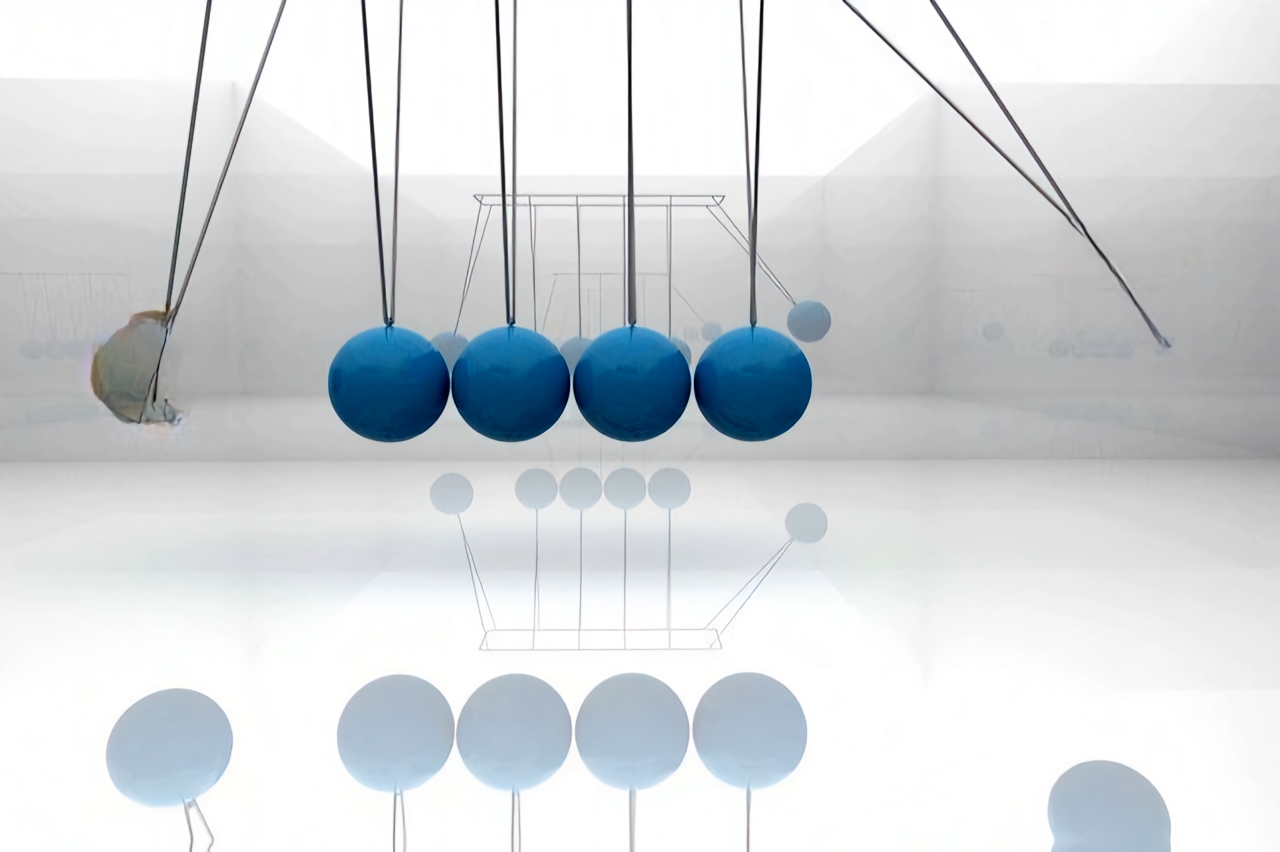

科学探索与养育认知这里拿牛顿的核心贡献之一是万有引力定律来类比,一个人的成功是建立在很多很多人的成功站起来的的基础上。

牛顿的这一理论的直接前提:

1:哥白尼,提出 “日心说”(《天体运行论》),推翻 “地心说”。对万有引力定律的直接一影响——打破了传统宇宙观的束缚,确立了 “行星绕太阳运动” 的基本框架 —— 这是研究行星运动规律的前提。也就是说没有日心说,开普勒无法总结行星定律,牛顿也根本无法探究 “太阳为何能束缚行星”。

2:布拉赫:牛顿的万有引力需要基于 “行星轨道是椭圆” 这一事实,而这一事实的验证依赖第谷的高精度数据 —— 开普勒正是利用布拉赫的数据,才放弃了 “圆周轨道” 的传统假设,提出椭圆轨道定律。

3:开普勒:开普勒三定律描述了 “行星如何运动”(椭圆轨道、面积定律、周期定律),但未解释 “为何如此运动”;牛顿的万有引力定律则回答了这一问题 —— 通过推导证明:太阳对行星的引力,正是行星沿椭圆轨道运动的原因,且开普勒三定律可由万有引力定律直接推导得出。

谈到这里,为什么学习很重要,我会告诉我的孩子,你的学习并不是为了靠清华北大,不是为了一技之长的生存,而是你只有有足够的积累,只有知道这些基础的学科的基础知识,才会让你的世界变得更大。你从而才能知道自己真正想要的是什么?自己的一生该怎么度过?在你自己的人生中到底什么重要?在碰到金钱和爱人的手,你该如何选择?面临人生的各种不同困境,你可以怎么面对?面对复杂而多变的世界,你该如何自处?这些问题的答案,都是我无法替代她回答的。我知道我自己都没有答案。当然这些是题外话。

那就来到正文我们今天的探讨:

对于孩子天生是本自具足,还是狗屁不通?这些巨人们是如何研究的呢?

近代,长期主导的是:佛洛伊德注意和斯金纳等心理学家倡导的行为主义理论。

这两种理论都对婴幼儿有很多探讨,但是不论是亚里士多德还是佛洛伊德还是斯金纳,都没有通过系统性的实验去研究孩子。所以关于发展的观点是错误的。

佛洛伊德主要依靠对神经质成年人的行为进行推断这些成年人是从婴幼儿成长起来的历程。佛洛伊德将孩子看作激情的典范,受到欲望和饥饿的强烈驱使,认为他们对世界最基本的看法不过是极度扭曲的幻想。

而斯金纳依赖于对神经质成都稍逊一些的老鼠的行为进行推断。斯金纳认为孩子是终极白板,被动的等待着强化程序的雕琢。——参考《园丁与木匠》

新时代的解答:而真正为我们今天科学的育儿观奠定基石的,是两位‘巨人’——皮亚杰和维果茨基。

就像哥白尼虽打破地心说,但未触及行星运动的本质,弗洛伊德与斯金纳虽开启了 “儿童研究” 的大门,却因方法偏差,未能真正读懂孩子。

而皮亚杰和维果茨基,则像是心理学界的‘开普勒’和‘牛顿’,他们通过长期、细致地观察真实环境中的孩子,通过大量的数据积累,找到了孩子心理发展的‘第一手数据’,并在此基础上,建立了真正属于儿童的发展理论。”

皮亚杰:孩子的“探索家”身份

核心思想:孩子不是一张白纸,也不是被欲望驱使的小野兽,他们更像是 “小小科学家” ,天生就带着探索世界的本能。他们通过自己动手玩、自己感受来主动建构对这个世界的理解。

给家长的“启示”:

要放手:不要总想着“教”,要给孩子自己探索的空间。比如,孩子反复把积木推倒,不是在捣乱,而是在探索“因果关系”。这告诉了我们什么?不要用自己直觉的判断来恶意揣测,毕竟每个家长都是希望自己的孩子能够成长的更优秀,但优秀只是一个结果。那这个因是什么?通过什么样的方式来呢?只靠我想让我娃优秀的看似“伟大”的愿望,而没有实际具体的基本能力是做不到的。就像我想开好车和我能开车,我能开好车这是两码事。

理解“可怕的两岁”:孩子两岁左右为什么总说“不”?这不是故意跟你作对,而是他在建立“自我”意识,通过反抗来确认“我”是一个独立的个体。这是心智成长的伟大进步!——而可惜的是我经常会在公交、地铁上看到的是大人们的“你不乖,不听话,我就......”,用孩子最在意的对于父母爱,来威胁他们按我说的来。

家长的行动指南:多提供支持性的语言和环境,少一些“正确答案”。孩子的智慧,是在亲身体验中长出来的,而不是被动灌输的。

2. 维果茨基:家长的“脚手架”角色核心思想:孩子的发展固然需要自己探索,但更离不开社会的互动和成人的帮助。他提出了一个黄金概念—— “最近发展区” 。

给家长的“启示”:

什么是“最近发展区”? 就是孩子自己做不到,但在成人的帮助和引导下能够做到的那个区域。比如,孩子自己还不会系鞋带,但你可以帮他拿着鞋,他可以自己穿孔。然后多一点耐心,演示一下鞋带是如何系上去的。如果时间充足,可以反复多来上几次,孩子在这个过程中增长了系鞋带的认识和经验和能力。这是什么?不仅仅只是系鞋带那么简单,而是这是他未来如何去做好一件事的基本认识论和方法论。从不会到会是需要:慢一点,耐心一些,反复练习,一遍又一遍,你就可以做得到。那我们想,如果现实中,父母因为急切,立刻马上就给孩子系好了,虽然看着是父母对于孩子的“关心和爱”,但孩子就失去了一次非常宝贵的成长机会。而他后天如何形成一套如何认识事物的思维模式,正是由这些日常的生活中,一次次的父母的不断耐心的引导和不着急孩子一次就能做到位,会根据自己孩子的节奏来,不仅能安抚好孩子没做好的挫败的心,还能够不厌其烦的不断去演示,从系鞋带的穿第一个孔开始。到最后把鞋带都系好。

所以,提到这里,我也是想说,我们认为的学习成绩好,孩子进入了名牌学府,这只是最表面的,而底层孩子和孩子之间差的是父母不同养育体系下的十几年时间里不断建设的从心性成长,心智成长到能力成长到思想成长。这不是一个点,而是很多很多很多个点的不断积累——从点到线,从线到面,从面到体,最后到很多很多体。

看似大家都上了同样的学校,如果你在孩子成长过程中,并没有这些认识和理解,那凭什么你的孩子能超过那些比你还能行,还有能耐,有资源,不断成长的父母。

所以不要去做对比,每个孩子都是独一无二的存在。优秀的背后甚至是一个家族整体全部大家的很多很多的积累和很多很多的努力,从祖父母开始,到父母到亲戚朋友等等的影响,并非只是我们肉眼看到的那样——谁家的娃德智体美劳琴棋书画无所不通。这跟我们没有多大关系。

所以父母在养育中最需要学习的是先认清自己的局限和接纳自己和意识到自己并非能够那么厉害,就我自己而言,知道得越多,越会发现,自己竟然是如此糟糕且无能的人,我如何与糟糕且无能的自己和平相处,而孩子则是对于我而言是一种救赎。就像这些文字一样,没有她的存在,我不可能花这么多心思在里面

做孩子的“脚手架”:家长的角色,就是提供这种 “恰到好处的帮助” 。在孩子需要时搭一把力,在他掌握后悄悄撤出。这就像盖房子时用的脚手架,房子(孩子的能力)盖好了,脚手架(父母的协助)就该拆了。这也是父母伟大的地方,不断忍痛(亲手把自己的不舍割开)与孩子挥手说再见,最后看这人家的背影,可能强忍着心疼和难受,但并默默送上祝福。这也是父母的爱深邃而伟大一面。

家长行动指南:多用“我们一起来试试看?”和孩子互动。通过提问、示范、不要把问题扔给孩子一个人、一起合作,把孩子带到下一个能力水平。这强调了高质量陪伴和积极互动的重要性。所以就印证了为什么我们固有观念里认为的“听我的,按我说的做”是错的。

就像父母绝不是孩子人生地图的绘制者,父母能做的是协助孩子学会认识路标,指引,躲避风险,直路的时候稳点,弯路的时候慢点,掉坑里了,不说“是不是眼瞎呀,说了多少次了”而是“很正常,我当年呢也做过跟你类似的事情,我当时xxx我的心境xxxx我的感受xxx所以你看我跟你一样都有过类似的境遇。”同时,内心深深的知道,这个坑,她不亲自爬出来,她长不出使用腿脚的能力。从而不会一心想立刻把他拯救出来。而是蹲在那里,微笑着看着她,告诉她,不着急。累的时候可以停下来休息一会,既要赶路,也要学会欣赏一路的风景。而一路的跌跌撞撞正是我们成长的契机,而不是失败。

时间到了,她一个人要出发了,不必按照我的地图路线走,我的目的地并不是她想要的目的地。她是属于未来的人,未来我是看不清的。

所以,回到我们最初那个问题:孩子到底是本自具足,还是狗屁不通?

皮亚杰和维果茨基共同告诉我们:两者都不是,但又两者都是。

他们说孩子本自具足,是因为孩子天生就拥有学习和探索的强大内在驱动力,他们不是被动等待填充的容器。

但他们又绝非狗屁不通,因为他们需要在一个充满爱、支持和互动的人际环境中,在像父母走过的路的经验下,这样的‘脚手架’的帮助下,才能将他们与生俱来的潜能,一步步变成真实的能力。

最终,科学的发展告诉我们,最好的养育,既不是完全的放任,也不是强行的塑造,而是在尊重孩子自身发展规律的前提下,成为他温暖而有支持的同行者。 今天能认识到这一点,正是站在了这些巨人的肩膀之上。