当上海地铁11号线的列车在“真如站”停下时,玻璃幕墙上的城市倒影里,藏着一片青瓦飞檐的秘境。穿过车水马龙的商圈,拐进市井气息浓郁的小巷,真如寺的山门将千年时光悄然折叠——这座隐匿于摩天大楼之间的元代木构建筑,用斑驳的梁柱和沉默的斗拱,诉说着上海最本真的古韵。作为全市唯一的元代木构遗存,它像一枚穿越时空的活化石,在钢筋森林里固执地保留着700年前的体温,也让每个来访者忍不住追问:在历经明清修缮的层层叠压后,这座“国四”古建究竟有多少元代基因被原汁原味地保留?

真如寺的故事要从宋嘉定年间说起,那时的上海还只是华亭县下的一个渔村,却已因港口贸易初显繁荣。元代大德年间,随着市舶司的设立,上海一跃成为海上丝绸之路的重要节点,真如寺也在此时迎来命运的转折——从宋代旧址迁至如今的桃浦河畔,一座承载着商民祈愿的大雄宝殿拔地而起。元延祐七年(1320年)的题记,像一把钥匙,打开了那段被岁月尘封的建造史。

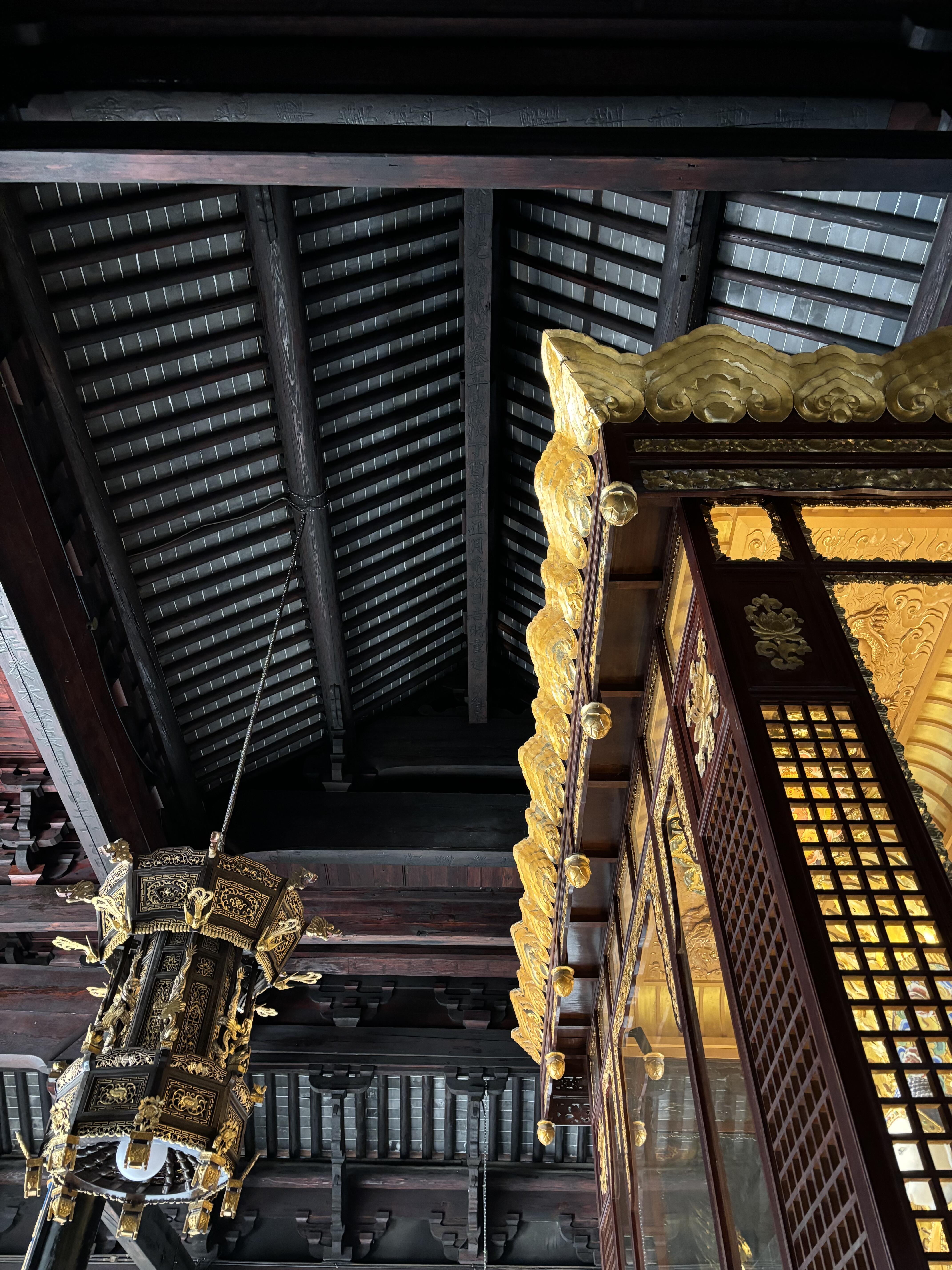

踏入大雄宝殿,首先被其独特的平面布局震撼:面阔三间、进深三间,正方形的平面在江南佛寺中实属罕见。这种“减柱造”的设计,让殿内空间开阔疏朗,与元代崇尚的实用主义不谋而合。抬头仰望梁架,七架椽的构造清晰可见,驼峰、叉手、蜀柱等构件带着明显的元代特征——驼峰雕刻简洁,仅在边缘略作弧线处理;叉手呈45度斜撑,与明清时期的垂直支撑截然不同。最珍贵的是,这些木构件上还留有墨书题记,“时大元岁次延祐七年”的字样虽已褪色,却像时光的锚点,牢牢将建筑定格在元代。

与山西、福建等地的元代木构相比,真如寺的梁架显得格外“清秀”。这并非工艺的差距,而是地域文化的烙印:元代江南盛行“穿斗式”架构,真如寺虽采用北方常见的“抬梁式”,却在细节处融入了南方的细腻——比如斗拱采用四铺作单昂,昂嘴呈琴面式,较北方的批竹昂更为柔和;耍头刻成云纹,带着江南木雕的婉约。这种南北合流的建筑语言,正是元代大一统王朝在建筑上的生动注脚。

穿过殿内的光影,不难发现梁柱上深浅不一的漆色,如同树木的年轮,记录着明清两代的修缮痕迹。明代弘治年间,真如寺曾经历大规模重修,匠人在元代梁架上添加了雕花雀替,在斗拱间补入了明清风格的彩绘;清代乾隆年间的修缮更为彻底,不仅更换了部分糟朽的木构件,还将殿顶的琉璃瓦换成了小青瓦,单檐歇山顶的坡度也略有调整。这些“改造”让真如寺在岁月中得以存续,却也为后世留下了难解的谜题:哪些是元代原构?哪些是明清增补?

争议的焦点集中在梁架结构上。有学者通过碳14检测发现,部分梁柱的树龄可追溯至元代,尤其是当心间的四根金柱,木质纹理与题记年代完全吻合;但也有观点指出,殿内的部分斗拱采用了明清时期的“偷心造”技法,与元代“计心造”的规范不符,显然是后世更换的产物。最有趣的争论发生在殿内的“减柱造”设计——元代为扩大空间减少了两根前檐柱,而明清修缮时曾试图补加,最终因结构稳定性问题作罢,如今仍能看到柱础上未完成的凿痕,成为跨时空对话的证据。

墙面的白灰层同样暗藏玄机。20世纪90年代的修缮中,工作人员在剥离现代涂料时,意外发现了底层的明代壁画残片,虽然仅存菩萨衣褶的局部,但矿物颜料的鲜艳度令人惊叹。这引发了关于“是否该继续剥离修缮层”的争论:一方认为,保留各时代的修缮痕迹本身就是建筑的历史叙事;另一方则主张,应最大限度恢复元代原貌,让这座稀有木构的价值得到纯粹呈现。

当暮色降临,真如寺的飞檐与周边的写字楼玻璃幕墙交相辉映,这种时空错位的美感,正是它最独特的魅力。作为上海唯一的元代木构,它的存在本身就是对“上海无古建筑”偏见的有力反驳——在人们印象中充满洋楼和石库门的城市里,竟藏着比北京故宫还要早300年的木构建筑。但这份独特也带来了挑战:如何在日均数万人流量的商圈旁保护脆弱的木构?如何平衡宗教活动与文物保护?

2015年的一次监测显示,殿内的温湿度因周边开发出现异常波动,部分梁柱出现轻微变形。文物部门随即启动了“最小干预”保护工程:在屋顶加装纳米涂层,既保持外观又隔绝酸雨;在地基周围埋设监测仪,实时监控沉降数据。最具争议的是对清代添加的雕花雀替的处理——专家团队经过三年论证,最终决定保留这些“历史补丁”,仅在其表面标注修缮年代,让每个参观者都能看到不同时代的工匠如何与元代先辈对话。

更激烈的争论围绕“活化利用”展开。有人提议在殿内增设元代建筑展,用AR技术重现建造过程;也有人反对,认为过度开发会破坏古建的原真性。最终,寺内选择了最克制的方式:每月初一、十五开放殿内空间,让信徒在元代梁架下诵经,香火的青烟与木构的陈香交织,形成跨越时空的精神对话。这种“活态保护”让真如寺成为上海少有的“活着的文物”,却也面临着防火、人流控制等现实难题。

站在大雄宝殿前的古银杏树下,看阳光透过元代斗拱在砖地上投下的影子,忽然明白真如寺的价值正在于它的“不纯粹”。那些明清修缮的痕迹、现代监测的设备、甚至周边的都市噪音,都是它千年历史的一部分。当我们争论它“元代原构比例”时,其实早已陷入了非黑即白的误区——真正的文化遗产,从不是凝固的标本,而是像古树一样,在不同时代的风雨中生长出独特的年轮。真如寺的存在,不仅是对元代建筑技艺的致敬,更是对城市记忆的守护:在这个每天都在更新的都市里,它用古老的梁柱撑起一片天空,让我们记得,上海的根,从来都不是只有百年的洋楼,还有这沉默却坚定的元代木构,在时光深处,永远为这座城市保留着一份古朴的初心。

离开时,寺僧正在为即将到来的修缮工程做准备,他们小心翼翼地擦拭着梁架上的题记,仿佛在抚摸历史的指纹。或许,真正的保护从不是追求绝对的“原状”,而是让古老的建筑在现代文明中找到属于自己的呼吸节奏。真如寺的故事还在继续,就像殿前的桃浦河,带着元代的月光、明清的桨声、还有现代的灯火,流向更远的未来。