据央视新闻11月12日报道,近日,北京朝阳法院审理的一起关于买卖艺人隐私链条案件。详情如下:

被告人张某本是一名艺人的粉丝,喜欢到机场追星并拍摄照片。后来,付费找她拍照的人越来越多,张某加入了很多代拍群。她在群里结识了自称“在航空公司上班”的人员,二人开始频繁交易艺人身份证、航班等信息,每条50-80元。张某又向粉丝转卖艺人信息,最多能加到一条信息1000元左右。据查,张某交易了上百条公民个人信息,累计获利超过2万元人民币。

舒某就是一直和张某交易的人,她在航空公司外包的客服公司上班。相关的航空公司外包人员也有保密制度,包括不能带手机进行录音录像。但是,舒某利用可以登录航空公司购票系统的职务便利,把相关信息记录在纸上,然后趁主管不备,把信息带出来贩卖牟利。据查,舒某非法获取100多条艺人的航班信息、身份信息等公民个人信息贩卖给张某。

值得关注的是,非法获取、贩卖个人信息的案件不在少数。今年4月,上海静安区人民法院就办理了一起这样的案件,被告人通过聊天软件向他人购买、利用网站漏洞自行查询等非法方式,获取明星身份证号码、航班行程、住宿地址等信息,并以3元至20元不等的价格出售牟利。今年3月,百度副总裁谢广军女儿“开盒”事件,引起社会广泛关注,也让“社工库”这一通过非法手段收集个人隐私信息的数据库进入公众视野。

自《中华人民共和国个人信息保护法》施行以来,相关部门持续加大对侵犯公民个人信息违法犯罪活动的打击力度。据最高人民检察院公布的数据,2025年前三季度,全国检察机关共起诉侵犯公民个人信息犯罪2100余件、4400余人。究竟哪些信息最容易被泄露?泄露的源头又在哪里?

手机号、身份证号为“头号目标”

人脸、浏览记录成“新灾区”

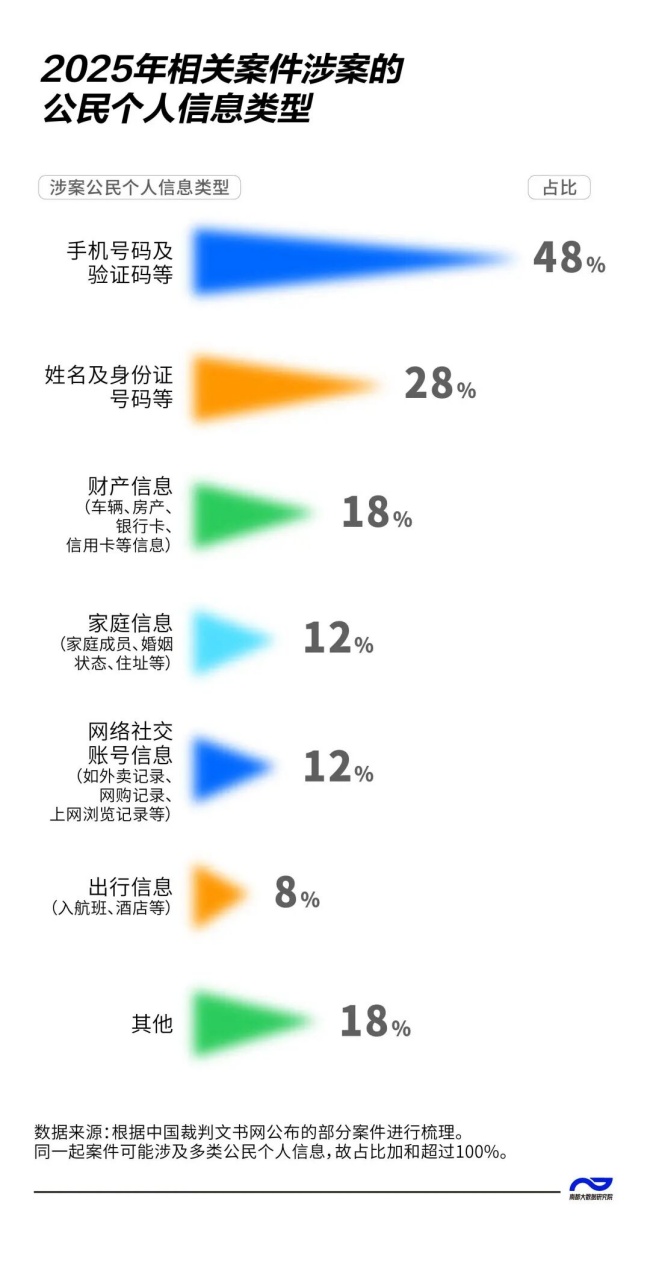

梳理部分案件细节可见,泄露的公民个人信息类型较为广泛,既有手机号、身份证号等基础身份标识,也有家庭情况、财产状况等深度隐私,更不乏网络社交账号、聊天记录、人脸信息等伴随数字经济而衍生的新型数据。其中,又以手机号码及验证码居多,近五成案件涉及到这两类个人信息;紧随其后的是姓名与身份证号码,车辆、房产等财产信息,以及家庭成员、婚姻状况等家庭信息。

通信、快递等“内鬼”里应外合

“社工库”成境外黑产利器

谁在幕后推动个人信息非法流动?据公安部介绍,犯罪分子获取个人信息数据主要有“骗取信息、盗窃信息、内鬼泄露、非法采集、倒卖信息、变造信息”等6种手法。

个人信息泄露源头多元而隐蔽,其中行业“内鬼”是最不容忽视的一环。北京市高级人民法院曾指出,内部人员泄露信息是侵犯公民个人信息犯罪的主要源头。

梳理今年以来的部分案件发现,近三成个人信息泄露案件与行业“内鬼”泄露有关,涉及通信、物流、交通、教培、旅游、金融等行业,主要利用职务便利非法获取并售卖公民个人信息。

最高检:

侵犯公民个人信息犯罪呈现新趋势

近年来,侵犯公民个人信息犯罪持续高发。最高检指出,侵犯公民个人信息呈现的一些新特点、新趋势值得关注:一是根据“市场需求”瞄准特定对象,针对性获取公民个人信息;二是犯罪技术迭代更新,犯罪手段更趋智能化隐蔽化;三是网络“开盒”助推网暴升级,严重侵害公民合法权益。

西南政法大学副教授张永强此前接受媒体采访时表示,《中华人民共和国个人信息保护法》自2021年11月1日施行后,我国已建立起全方位法治保护体系,在此背景下,从源头预防和治理侵犯公民个人信息违法犯罪有了现实可行的基础和依据。

张永强建议要发挥前置法效能,对享有信息收集、存储、使用等重要权限的行业、领域进行重点监督和防控,尤其是涉及高敏、敏感信息、特殊群体个人信息的行业,尽快完善行业规范和填补监管漏洞。监管部门要督促企业加强技术保障和数据监控,增强自律意识和构建有效的自我监管机制,在企业内部形成一套实时、定期、长效的个人信息泄露监管机制。同时,定期对内部员工开展相关培训,明确投诉举报渠道,鼓励各方监督主体积极参与。