在思考“历史必然性”的时候,我觉得最好注意一下以下3点:

其一,是“历史必然性”虽客观存在,但并不是所有历史事件都存在历史必然性,至于是否具有历史必然性要具体问题具体分析;

其二,是历史也存在偶然性的一面,而且也不少见——甚至可以说是相对频繁的——并且与历史必然性并无冲突,越分析必然性时越要注意偶然性因素;

其三,是历史必然性和某一历史事件的诱发因素不能混为一谈,大抵要分析“充分不必要条件”及“必要不充分条件”等等。

以上3点如果能考虑到的话,思考的结果未必能有多清晰,但应该不至于陷入二极管思维或固有思维的局限。

就“晋国的解体是否存在历史必然性”这个问题,也许可以顺着上述捋一遍进行讨论。

·

春秋晚期晋卿火并的不可逆趋势晋国在春秋后期大抵可被粗略地分为八卿时期、六卿时期、四卿时期,至战国时期则进入了三卿时期,直至解体为三晋。

图为八卿时期的重臣栾书

按照传统观点,晋侯君权瓦解的节点发生在六卿时期,估计是参考了这一材料:

昭公六年卒。六卿彊,公室卑。(《晋世家》)

另外也可能参考了其他材料,比如:

(秦哀公)十五年...晋公室卑而六卿强,欲内相攻,是以久秦晋不相攻。(《秦本纪》)

估计大部分朋友都会感觉之前晋侯的君权也好不到哪去,不过以此作为失去君权的节点倒也能不无道理。

那么,“晋侯君权的瓦解”与“晋国解体”之间是否有必然性呢?

当然不是,因为还有另一种可能,即晋卿不断兼并直至最终的胜出者取代晋公室,也可能是其他什么结果,此处不作一一列举。

但是,通过梳理晋廷在春秋后期的局势会发现这么一种迹象:

晋卿之间形成了一种恶性竞争和持续火并的政治惯性——似乎产生出零和博弈和必然性的趋势——而这一政治惯性又会带来什么结果呢?

·

春秋晚期晋廷在晋卿火并中的位置在六卿时期,吴使曾在晋廷表达过以下言论:

(晋平公)十四年,吴延陵季子来使,与赵文子、韩宣子、魏献子语,曰:「晋国之政,卒归此三家矣。」

无独有偶,在银雀山《孙子兵法·吴问》中也出现了类似的言论:

吴王问孙子曰: 六将军分守晋国之地,孰先亡?孰固成? 孙子曰: 范、中行氏先亡。 孰为之次? 智氏为次。 孰为之次? 韩、魏为次。赵毋失其故法,晋国归焉。

文中,孙武子的观点与吴公子札基本一致,区别只是孙武子更进一步认为赵氏会在三卿中赢得最终的胜利。

事实上,我们并不能完全排除上述言论为后世附会的可能性——但从《吴问》的内容来看,即使为后世附会也最迟出现在战国初期的有限的一段时间内,时人已经开始有意识地发现晋卿兼并的不可逆。

而这种不可逆的兼并会带来的结果是什么?

自然是晋卿族的减少。

你或许会认为上面这句是废话——没错,确实是废话——但我们要思考下面一个问题?

兼并剩下来的卿族是哪几个?

假如剩下的栾氏、中行氏、智氏一类,是否和剩下赵、韩、魏三氏是一回事?

图为韩厥,其政治风格在晋卿中较为委婉,而韩氏也持续继承了这一风格

需要说明:

笔者对晋卿之间的演化倒也没有作过细致的梳理,印象里赵、韩、魏三氏有过次第提携,只凭这一片面信息判断如何如何自然是比较武断。

但有一定是可以确定的,那就是韩、魏两氏较之栾、范、荀(及中行氏、智氏)而言政治风格颇为低调,而赵氏在春秋后期虽不如韩、魏低调但从向代郡、邯郸外迁的举动来看也一定程度远离纷争的倾向。

在确定这一点以后,我们再来看一下晋卿火并的历程,我们就会发现:

无论从八卿到六卿,还是从六卿到四卿,再或是从四卿到三卿,斗争核心均以晋廷为中心——大抵表现为执政卿与列卿在朝中相互攻讦以引发政治斗争或暴力冲突,在有必要的时候会蔓延至地方——如四卿时期智氏通过控制晋廷以勒索韩、魏,再携韩、魏攻击赵氏政敌,进而进发地方上的武装火并。

而进入三卿时期,晋廷的作用似乎锐减——在赵襄子执政期,晋廷几乎毫无动静;在魏文侯执政期,三卿更多以直接联合的姿态进行行动,晋廷的功能几乎丧失——而这是否为晋国解体的核心原因呢?

·

春秋战国交界期晋卿竞争方式的变化或许,此时我们有必要思考这样一个问题:

在晋执政智襄子阵亡,智宽、智开奔秦以后,三卿是否真的就晋执政之位产生过争夺?

或者说:

赵氏在赵襄子后期大抵处于晋卿之首的位置,这一结果究竟是赵氏争取使然,还是三卿对晋执政均无强烈兴趣下被动的按资排辈?

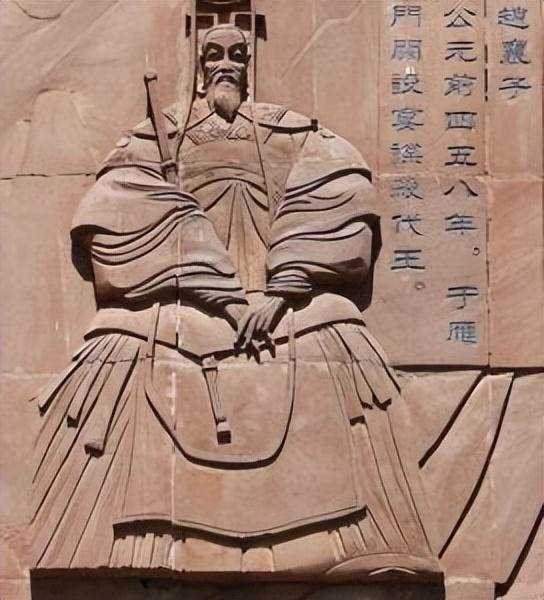

图为赵毋恤,在智氏夸大后为最强大的晋卿,死后赵氏陷入内乱,魏氏方得以上位

由于史料的缺乏,我们实在不清楚其中具体发生了什么,但这并不妨碍我们思考下面的问题:

登上晋执政之位意味着什么?

主要有两个方面:

一方面是可以掌控晋公室仅存的资源,比如法理上的优势、政治态势上的优势以及公室仅存在一点点领地等——其中,前两者在均势环境下是有作用的;

另一方面是政治压力,晋卿的持续火并已经明显表现出来“枪打出头鸟”的惯性,一旦贸然登上晋执政之位也就意味着很容易与剩下两氏站在直接的对立面——当然,运作得当的话也可以拉拢一个再打击一个。

说到这里,就要再引出这样一个问题:

赵氏在智氏倒台以后是否认为有必要取得晋执政之位,或者说在赵氏看来政治风险是否小于带来的利益?

这个结论不好说。

但客观来说存在弊大于利的理由,主要集中在3个方面:

一是赵氏外迁已经形成了巨大的惯性和既成事实,在晋廷中央的力量有所分散;

二是韩、魏两氏虽较弱于赵氏,但本身并不弱小,赵氏未必能一定取胜;

三是赵氏的头号政敌智氏尚未彻底灭亡,谁也无法保证秦厉共公统治下的秦国不会派兵突入河东以扶持智氏重新执政——站在当时的角度来看,谁也无法预知秦厉共公死后秦廷会持续陷入动荡直至献、孝两朝才告一段落。

结合以上因素来看,我们虽无法确定赵氏一定对晋执政没兴趣,但假如赵氏确无兴趣的话也完全可以理解。

如果强大的赵卿都无兴趣的话,韩氏、魏氏也未必敢贸然争夺晋执政之位。晋执政乃至晋廷作为协调、调动晋卿的政治单位,其政治功能自然也就锐减,反之三卿之间的事务也就会不通过晋廷而直接对接进行处理。

就晋廷在赵襄子执政期的功能是否已经丧失只能胡猜,但到魏文侯执政时期晋廷功能上的丧失就已经显而易见了。

据《魏策一·韩魏相难》一文所载:

韩、赵相难。韩索兵于魏曰:“愿得借师以伐赵。”魏文侯曰:“寡人与赵兄弟,不敢从。”赵又索兵以攻韩,文侯曰:“寡人与韩兄弟,不敢从。”二国不得兵,怒而反。已乃知文侯以构与己也,皆朝魏。

文中可以看到,韩卿尝试拉拢魏氏以攻击赵氏,或赵卿尝试拉拢魏氏以攻击韩氏,均未尝试在晋廷使用政治手段以进行攻击,而是计划直接调动军事力量(索兵、借师)进行武装攻击,可见晋廷的政治功能已然与四卿时期不是一回事了。

此时,晋国的组织架构虽仍然存在,赵、韩、魏三氏在组织架构中虽仍为晋卿,并且多少会产生出一些同一组织架构内的政治态势,但晋国的组织架构已经十分趋近于解体了。

唯一的问题是这种解体之势究竟是在赵襄子执政期还是魏文侯执政期。

如果是前者的话,那么智襄子近二十年的不作为已然将晋国解体推向了不可逆的轨道,纵然魏文侯的政治手腕再强大也只能把三卿捏成一个军事联盟,再也捏不回四卿时期那个岌岌可危但好歹也是实打实的朝廷。