作者:萨沙

本文章为萨沙原创,谢绝任何媒体转载

北洋水师中的定远舰、镇远舰的实力究竟如何?是不是当时世界上最强的战舰?萨沙问答第251集

定远级的两艘铁甲舰定远号和镇远号,远远达不到世界最强的水平,只能说在亚洲国家海军中一度是最强的。

当时列强的主力铁甲舰,基本都是万吨以上!

例如,1887年,与定远级同时期诞生的英国海军上将级铁甲舰,其排水量达到1万1000吨,而且英国在几年内就建造了6艘这样的战舰。

相比起来,定远级的排水量仅有7000多吨,仅相当于海军上将级铁甲舰的百分之六十。

大家都知道,军舰的排水量越大,就可以安装更强的装甲、火炮和动力装置,战斗力也就越强。

排水量相差巨大的两艘军舰,是难以正面对抗的。

几年后,也就是1892年英国又建造了新一代君权级铁甲舰,排水量高达1万6000吨,是定远级吨位的两倍有余。

由此可见,定远级铁甲舰充其量只能算是世界二流水平,根本不能同列强主力铁甲舰对抗。

换句话说,定远级铁甲舰在世界上根本排不上号。

那么,北洋水师在创建之初,是亚洲第一舰队吗?

恐怕也不是。

以英国海军为例,该国部署在亚洲的分舰队就有三支,分别是东印度舰队、西印度舰队、远东舰队。

其中,远东舰队主要驻扎在中国海港,拥有20多艘军舰,其中包括至少1艘主力铁甲舰,整体实力不算特别强。

然而,驻扎在印度的英国东印度舰队,则拥有六七十艘军舰,铁甲舰数量,实力远超过北洋水师和日本联合舰队。

由此可见,北洋水师并不是亚洲第一的舰队。

实际上,即便是驻扎在中国的英国远东舰队,实力也能够根据需要进行迅速增强。

1900年庚子事变爆发后,英军成为八国联军的主力部队,远东舰队规模立即扩大,达到4艘铁甲舰和16艘巡洋舰的规模,相当惊人。

要知道,当时法国和沙俄两个列强的海军,一共才有9艘铁甲舰和20艘巡洋舰,中日两国的海军实力更是不及。

因此,我们只能说:在除了列强以外的众多亚洲国家中,定远级铁甲舰在1894年前属于最强铁甲舰。北洋水师的实力,在1890年是亚洲第一。

为什么这么说呢?

当时亚洲大部分国家都沦为了殖民地,尚且没有独立,更别说建立自己的海军。

即便是亚洲强国日本,联合舰队直到甲午战争爆发,也没有装备任何一艘新式铁甲舰。

早在1878年,日军曾经从英国订购了一艘老式铁甲舰扶桑号,排水量仅有3000多吨,还不如甲午海战期间日本的主力巡洋舰,也无法同定远级相提并论。

所以,在定远级服役的1885年到1894年确实是很牛逼的,堪称亚洲国家海军的第一巨舰。

同样道理,在1892年之前,也就是日本联合舰队开始大量装备现代化巡洋舰之前,北洋水师堪称亚洲国家中的最强海军。

不过,北洋水师是1888年才完成组建的,也就是说它成为亚洲第一海军,只有短短4年时间。

下面,我们看看定远级的主要性能。

第一,防御力相当强悍。可以这么说,在定远舰、镇远舰诞生的1885年,在同级别的铁甲舰中,它们的防御力虽未达到顶尖,但绝对称得上是世界一流。定远级的排水量为7000多吨,其中装甲就重达1500吨,相当惊人。

相比之下,北洋水师的超勇号和扬威号撞击巡洋舰,排水量才不过1300吨。

定远级的独特之处在于,它没有将装甲平均部署在舰体各处,而是采取了有所取舍的布局。定远级采用了1885年最先进的“铁甲堡”重点防御设计,将防御重点放在军舰的核心部位,即主炮、弹药库以及轮机舱等要害区域。

定远级用高强度装甲板,构建了一个长达40多米,宽20米的装甲堡垒。这个堡垒的装甲板厚达350毫米,也就是0.35米。这一厚度在当时是相当惊人的,即便在60多年后的二战期间,日本引以为傲的超级战列舰大和号,舷侧装甲也不过410毫米,仅比定远级的装甲堡垒稍厚一些。

上面提到的日本扶桑号铁甲舰,装甲最厚处只有230毫米。

至于凶狠的吉野号,装甲只有102毫米,其它第一游击队的3艘军舰高千穗号、秋津洲号、浪速号的装甲只有51毫米。其余日本本队的各舰,多数装甲在100毫米左右,千代田号更是只有33毫米。

显然,这些日本军舰的防御力,同定远级的差距非常明显。

德国曾经做过一项测试,认为任何一种200毫米以下火炮,根本不能摧毁定远级军舰的核心部位。

事实证明,德国的这一结论是准确的。规模空前的黄海海战,从中午12时48分打到了下午5时半,持续5个小时。最终以北洋海军损失5艘军舰(致远号、经远号、超勇号、扬威号以及触礁后被毁的广甲号),其余7艘军舰退守旅顺、威海而告终。

期间有2个多小时,定远号和镇远号区区2舰,独自被日本联合舰队的9艘主力舰反复围攻。

定远号累计中弹159发,镇远号更是中弹220发。两舰中弹高达近400发,然而军舰的装甲堡始终没有被击穿。

两舰不仅能够自行返回母港,更能在海战中始终保持对敌人的炮击。日本画家北莲造绘制的《勇敢的水兵》,画中表现的是被定远号击中的日舰上,垂死的三等水兵(三浦虎次郎)在哀叹:定远号,它为什么就是打不沉啊?

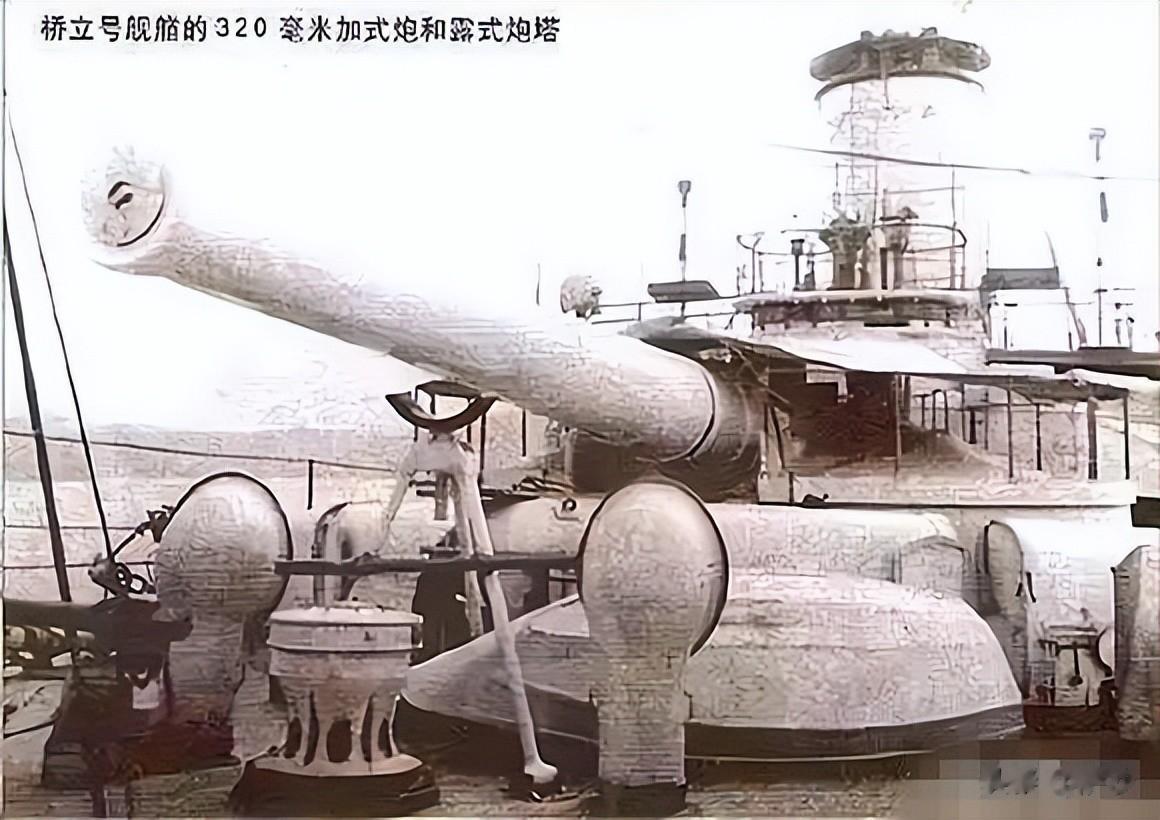

需要说明的是,日本联合舰队深知定远级的坚固,曾经特别为刚刚服役的主力军舰“三景舰”(“松岛”号、“严岛”号、“桥立”号),各配备1门加纳320毫米主炮,就是用来对付定远级的。

这种320毫米主炮可以在2000米射穿300多毫米装甲,理论上可以摧毁定远级的装甲堡垒。

另外,日本联合舰队的浪速号和高千穗号,同样配属2门克虏伯260毫米主炮,理论上同样能在2000米外击穿定远级的装甲。

可以这么说,为了打垮北洋水师的定远级铁甲舰,日本联合舰队可以说是煞费苦心,全力准备了多年。

然而,实际海战中的情况却出人意料。日军的260毫米和320毫米主炮在实战中的表现,远远低于预期。

这些重达几十吨的重炮,旋转瞄准期间会导致军舰倾斜。尤其在海上有风浪的情况下,这些主炮几乎无法精确瞄准,炮击精度实在太差,是否能够击中基本要碰运气。再加上重炮的射速缓慢,根本无法发挥预期的威力。

在历时4个多小时的黄海海战中,浪速号和高千穗号一共发射了55发260毫米炮弹,相当于每小时发射10发,其中仅有2发击中目标。

而“三景舰”的320毫米主炮就更差,仅仅发射了12发炮弹,每小时仅发射1发,无一命中目标。

尽管理论上260毫米炮弹,具备击穿定远级装甲堡垒的能力,实战却完全是另一回事。

日军一枚260毫米穿甲弹命中了定远号的装甲带,只留下100多毫米的弹痕,根本无法击穿;另一枚260毫米榴弹命中了定远号的左炮台,对主炮造成了一定的损伤,仅此而已。

这是因为,日本人在测试260毫米火炮的时候,采用的是理想状态下的炮击条件。

实战中,这2枚炮弹的入射角度不佳,根本不能对定远级造成大的威胁。

而日军大量装备的120毫米 、152毫米速射炮,同样无法对定远级造成致命伤害。

换句话说,定远级的防御力,确实是当时亚洲国家军舰中最强的。

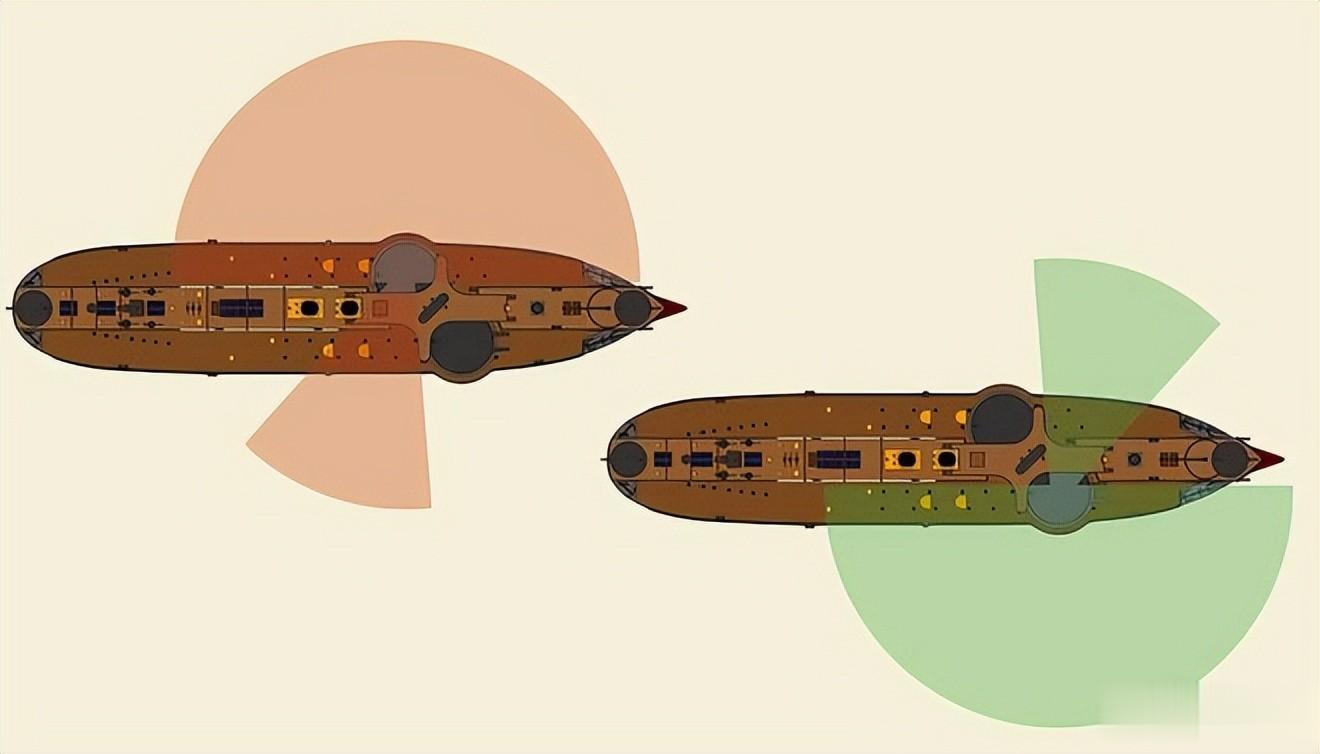

第二,火力也算厉害。在服役时的1885年,定远级的火力算是相当强悍。它装备2座2联装305毫米口径克虏伯主炮,在2000米可以射穿300多毫米装甲板,威力巨大。主炮采用了当时比较流行的设计,也就是火炮右前左后的不对称设计。简而言之,一座2联装火炮在军舰右前部,另一座2联装火炮稍微靠后,位置在左前部。2座火炮,没有设在传统的舰艏与舰艉中轴线上。这种设计的优点是,当军舰正对着敌人舰队时,4门火炮都投入战斗。那个年代的火炮射速有限,各国都很强调炮击的精度和单次齐射的炮弹数量。

同时,让军舰的舰首对着敌人,可以减少舰体暴露的面积,还是最为不易被敌方命中的战术姿态。在当年,排水量达到7000吨的军舰能够一次性以四门305毫米主炮进行齐射,威力是非常惊人的。

上面提到的英国海军上将级铁甲舰,将2座2联装主炮排列在中轴线上,分别部署在军舰的首尾部。

该军舰虽然排水量高达1万多吨,舰首面对敌人时仅有1座主炮可以开火,比定远级逊色不少。

在黄海海战中,定远级的305毫米巨炮发挥了一定的作用。

镇远号发射的2发305毫米炮弹,先后击中联合舰队的旗舰松岛号。

其中1枚是穿甲实心弹,炮弹竟从松岛左舷火炮甲板的速射炮炮位上方穿过,横扫了整个炮廊,击穿主甲板后飞入海中。

这发炮弹,差点将松岛号打了个对穿。这枚炮弹几乎将松岛号贯穿,展示了定远级主炮的强大威力。

第二枚则是威力巨大的开花弹,它准确命中了第4号速射炮的炮盾,随即发生大爆炸。

这门120毫米火炮被瞬间击毁,又引爆了附近堆积的大量炮弹。

剧烈的爆炸导致松岛号负了重伤又燃起大火,前部主甲板被炸的掀高了近1米,舰体也出现了多处破洞,涌入大量海水,舰体倾斜5度。

松岛号的水兵们花费长达30分钟,才将爆炸引起的大火扑灭。

这枚305毫米开花弹造成松岛号上28人死亡,68人重伤,轻伤者更多,杀伤了全舰近二分之一官兵,导致军舰基本失去战斗力。

此战后,重伤的松岛号经历了长达8个月的大修,才逐渐恢复了战斗力。

第三,动力方面。定远号镇远号配备两座三气缸复合平卧式蒸汽机和八座燃煤锅炉,蒸汽机功率约6000马力,双轴推进,航速可以达到14.5节。

在1885年来说,14.5节的航速是很不错的。

定远级是一种远洋军舰,可以用10节航速续航4500海里。

不过,这些所谓先进的性能,都是1885年的标准。

到了甲午战争爆发时的1894年,情况就完全不同。

短短8年内,世界海军技术取得了飞速的进步。其中,有三大海军科技的应用尤为重要。

第一,速射炮技术。

新一代火炮采用先进的管退技术,使得200毫米以下火炮焕然一新,成为强悍的速射炮。

黄海海战中,日本联合舰队装备了近百门152毫米和120毫米管退速射炮,火炮射速高达每分钟10发。

北洋海军几乎全部是架退炮,同口径火炮的射速只有每分钟1发甚至3分钟1发,总数仅有20门。

如此悬殊的火力差距,导致在海战中,联合舰队发射的弹药总数竟是北洋水师的20倍。

也就是说,北洋水师每发射1发炮弹,敌人就反击20发炮弹。

火力差距如此之大,是因为双方速射炮方面存在天壤之别。

在这样极不对等的火力对比下,这场海战根本没法打,而北洋水师能避免全军覆没,已实属不易。

第二,新一代蒸汽机技术。

相比定远级采用的传统蒸汽轮机,日军军舰使用了新一代蒸汽机技术。

在1890年以后,三段膨胀式蒸汽机成为各国新式军舰的动力来源。

它将军舰的速度提高到18到21节,不再是定远级的14到15节。

黄海海战中,日本联合舰队依靠航速快的优势,多次灵活变换战术阵型,始终掌握着战场的主导权。

除了定远级两艘铁甲舰以外,北洋水师的其余战舰因航速不如敌人,在海战中陷入被动挨打的局面,甚至想要撤退也非常困难。

第三,废除了主炮的不对称设计。

在历经多次试验与深入的海战研究后,世界各国基本废除了主炮右前左后的不对称设计。

以英国同时代的君权级铁甲舰为例,只在军舰首尾各部署1座主炮塔,同时在军舰两侧配属高达10门的152毫米速射炮。

铁甲舰同敌人交战时,也不采用北洋水师在黄海海战中的舰首对敌横队,而主要采用联合舰队那种侧面对敌的纵队。

采取纵队战术的海军不仅能够动用绝大部分火炮进行攻击,还能利用航速优势大幅降低敌方火炮的命中概率。

而定远级的主炮的不对称设计,被认为存在重大缺陷。

其一,由于主炮需要不对称配属,占据侧舷大量空间,导致军舰无法大量安装中口径速射炮。

7000吨排水量的定远级,仅能够在军舰首尾各安装1门150毫米副炮,一共只有2门。这种设计大大减弱了军舰的火力,根本不是日本军舰的对手。

4000吨的吉野号巡洋舰,就有2门203毫米和10门152毫米速射炮,是定远级的六倍;

其二,不对称设计不适应实战。

军舰两座主炮都拥有从舰首到舰尾180度的射界,可以同时向舰首方向开炮。

然而,两座主炮几乎需要舰首或者舰尾正对敌舰才能开火,而在海战环境中,这种情况几乎不可能出现。

更要命的是,由于2座火炮的威力太大,距离又太近,一起开火时的火炮震波,会严重损害舰上建筑。

所以,两座主炮哪怕正对着敌人,也压根不能同时开火,使得这一设计的初衷完全落空。

实际上,那个时代每隔10年,海军装备就会有脱胎换骨的个性,实现全方位的升级。因此,各国海军必须不断投入巨资升级军舰。

创建海军固然需要大量资金,但维持战斗力则更为耗资巨大。

北洋水师则恰好相反,因财政困难加上慈禧太后不重视,舰队建立以后长达6年没有任何升级和购买新舰。到了1894年,定远号和镇远号的各方面性能,明显落后世界。

就攻击力来说,日本联合舰队中排水量超过4000吨的多艘巡洋舰,火力已经超过了定远级铁甲舰。

虽然它们配备的大量速射炮不能将定远级击沉,也可以将其打成重伤,失去大部分战斗力。

以镇远号为例,2座305毫米主炮有1门被击毁,2门150毫米副炮也有1门被击毁,火炮被摧毁了一半。更要命的是,海战期间炮弹运输系统也被打中,火线修理了半个小时才勉强恢复,期间无法开炮。

显然,此时镇远号的战斗力已经所剩无几,难以对联合舰队构成大的威胁。

在机动性方面,日本联合舰队的主力舰也远超定远级。

其实,定远级铁甲舰唯一强于日本联合舰队的性能,就是铁甲防御力。

也就是凭借这个优势,定远级才能在激战中坚持一个下午后,还能带伤自行退回母港。

实际上,如果甲午海战推迟2年爆发,北洋水师会输的更惨。

相比满清拒绝新购军舰,在1894年,日本向英国购买了富士级战列舰,在1896年正式服役。1年后,它的姊妹舰八岛号也加入联合舰队。

富士级采用了英国君权级的设计,这才是新一代现代化战列舰。这种排水量高达1万2000吨的巨舰,各方面都远强于7000吨的定远号、镇远号。

面对这两艘富士级战列舰,定远级难以保持仅剩的防御优势。

一旦开战,北洋水师绝非损失5艘军舰这么简单,恐怕会全军覆没,整个舰队沉没于黄海波涛之中,一败涂地。

声明:

本文参考

图片来自网络的图片,如有侵权请通知删除。

评论列表