作者:陈飞龙 编辑:冯晓晖

“浔城故事”专栏致力于分享与九江生活见闻相关的散文及纪实类文章。诚挚欢迎原创作者投稿,投稿方式及联系方式详见公众号自动回复。

我记忆中的舅外婆一直定格在她六十多岁的那些年。她到底是哪年出生的,我不知道。因为那时我还小,来不及询问她和她的家人。她又是在哪年去世的,我也不清楚。因为某种特殊原因,我们两家人,已断绝了交往,所以她死后,也没有给我们送来丧讯,故而不知。

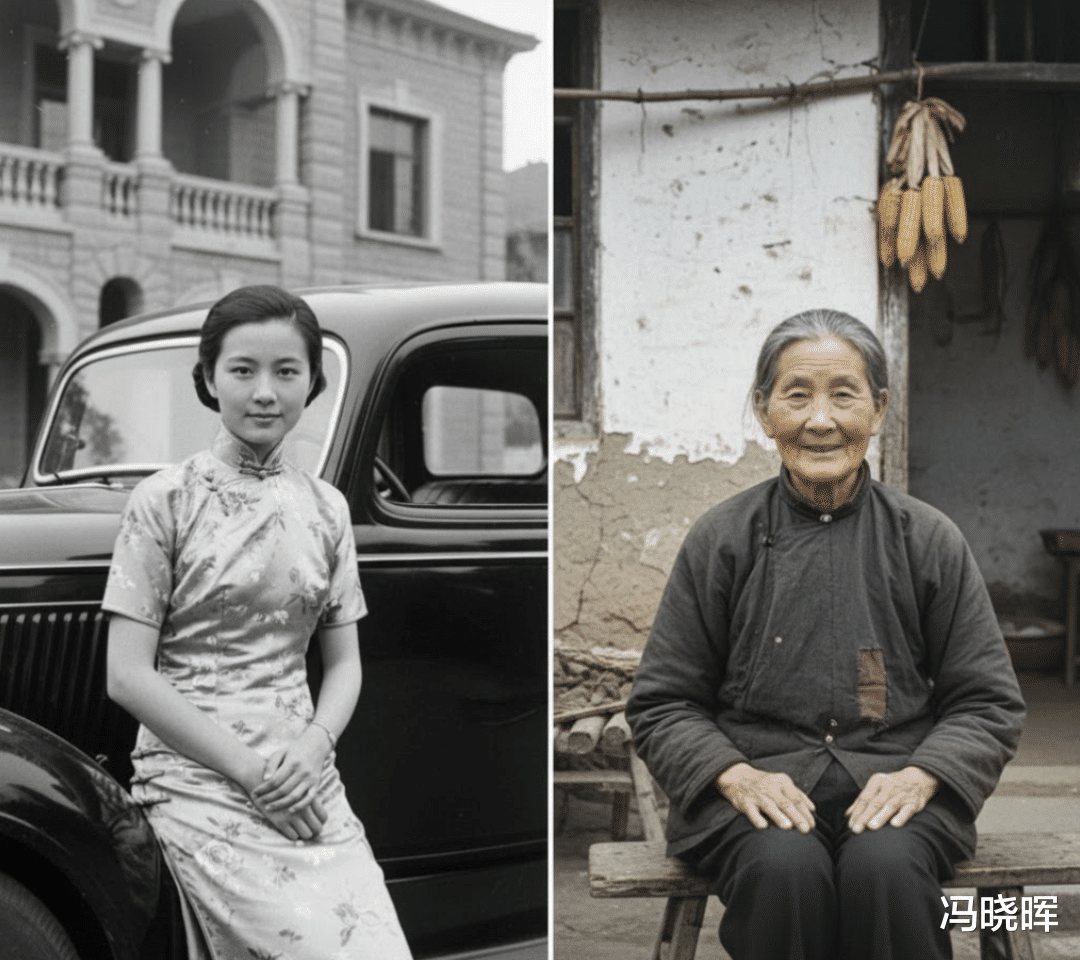

印象中的舅外婆面容清瘦,梳着短发,微笑起来又好看,又亲切,又慈祥。她衣着简朴、干净,举手投足间,依然掩饰不住她年轻时的雅致与华韵。她说着一口半生不熟的黄梅方言,偶尔夹杂着下江话的腔调。不过也很好听。

有一年在给舅外婆拜完年回来的路上,我父亲对我说,千万别小瞧你舅外婆,她可是一个不简单的人物。至于如何“不简单”,后来才知道她可是当年蒋介石身边的红人、国民党上将张治中的同父异母妹妹。

其实,舅外婆并不是我舅外公的元配。我的舅外公毕业于黄埔军校,曾任国民党军中高官,因内战混乱,就把舅外婆送到黄梅老家寓居,国民党战败前夕,舅外公准备把舅外婆接到武汉,然后从汉口乘机去台湾,不幸在回来的路上与当地武装发生枪战,舅外公所带的人不多,交战中被乱枪击中身亡。死了半个月后,家人才得到消息。

新中国成立后的五十年代初期,中国实行土地改革,舅外公一家被划为“地主成分”。好在不是恶霸地主。据说舅外公一家虽拥有田地数顷,家里雇有长工与短工,幸好在当地并没行坏使恶,胡作霸道,相应还做了不少济民赈灾的好事,且又与乡人关系不错,故而在“文革期间”并没有受到多大迫害。当然,也不再有锦衣玉食那般生活。舅外婆能识文断字,前半生是十指不沾阳春水,后来也慢慢学会了烧火做饭,织布种稻,样样都会。甚至比当地村妇还会制作腐乳咸菜之类的。

舅外公的元配死得较早,她留下三个儿子,老大好像叫新明,或新民,一口黄牙,读了一肚子书,是个老学究。老二叫南伢儿。老三叫冬伢儿。老大天明和舅外婆年龄相仿。在旧时代,这种现象很普遍。特别是发达有钱的大户高官人家,把起屋纳妾视为人生奋斗的方向,妾比儿女年龄小的亦不足为怪。

舅外婆也有一儿一女。因为家里穷困,儿子在当地找不到媳妇,只好到江西武宁入赘,几年后又带着一家子回到黄梅。女儿嫁在附近邻村。

我曾听说“文革”结束后,舅外婆的家人还去北京打听过张治中这位“和平将军”。遗憾的是将军已经辞世多年,也没有见到将军的后人。

对于舅外婆,我至少有过不下二十个的假设,但历史就是历史,成败皆为历史。历史是没有假设的。国如此,人亦如此。

记忆中的舅外婆对我很好。过年我给她拜年,她做的饭菜很香。那八仙桌上暖钵里煮的肥肉,黄花菜,木耳,豆腐,粉条,海带,萝卜,青菜真好吃。

2025.10.13

【作者简介】

陈飞龙,生于1964年,九江人。现居八里湖畔。创作散文多年。

【编后记】

陈老师文中提到,他的舅外公在国民党战败前,回黄梅接舅外婆,却在路上被地方武装打死。以编者看来,或许是陈老师家人在讲述这一段时,隐去了什么。江北的黄梅到武穴一带,也包括与安徽交界的一带,属大别山区域,早在渡江战役前,大都已被解放军或游击队控制。舅外公这时候回黄梅接人,那可真就是……