在微电子制造、MEMS(微机电系统)和半导体工业中,刻蚀工艺是图形转移过程中不可或缺的关键环节。它指的是通过物理或化学方法,选择性地去除衬底表面特定材料,从而将光刻胶上的电路图形精确地转移到衬底表面的过程。

按照所使用的刻蚀介质和机理的不同,刻蚀技术主要分为两大类:湿法刻蚀和干法刻蚀。其中,反应离子刻蚀(Reactive Ion Etching,RIE)作为干法刻蚀中最重要的一种技术,与湿法刻蚀在原理、应用和性能特点上形成了鲜明对比。湿法刻蚀是一种使用化学溶液进行刻蚀的传统方法,其历史可以追溯到半导体工业的早期阶段。而反应离子刻蚀则是利用气体等离子体进行刻蚀的先进技术,随着集成电路特征尺寸的不断缩小和三维结构的复杂化,其重要性日益凸显。

理解这两种刻蚀技术的本质区别,对于优化微电子制造工艺、提高器件性能和降低生产成本具有至关重要的意义。在当代半导体制造流程中,刻蚀步骤的数量随着器件结构的复杂化而显著增加。例如,制造领先的逻辑芯片需要运用超过150种不同的刻蚀工艺。这一数据充分说明了刻蚀技术在现代电子制造中的关键地位。本文将深入剖析湿法刻蚀与反应离子刻蚀的工作原理、技术特点、应用场景,并从多个维度对两者进行系统比较,为读者提供全面而深入的技术视角。

2 湿法刻蚀技术深度解析2.1 基本原理与系统构成湿法刻蚀是一种传统的刻蚀技术,其基本原理是利用化学溶液与待刻蚀材料发生化学反应,生成可溶性或挥发性产物,从而选择性地去除材料表面特定区域。这种化学反应通常是各向同性的,即在所有方向上的刻蚀速率基本相同。湿法刻蚀系统主要分为两种类型:浸渍式(DIP)和回旋式。浸渍式是将装载有晶圆的载具直接浸入盛有刻蚀液的槽中,而回旋式则是在旋转晶圆的同时喷撒刻蚀液,这种方式能够获得更好的均匀性。

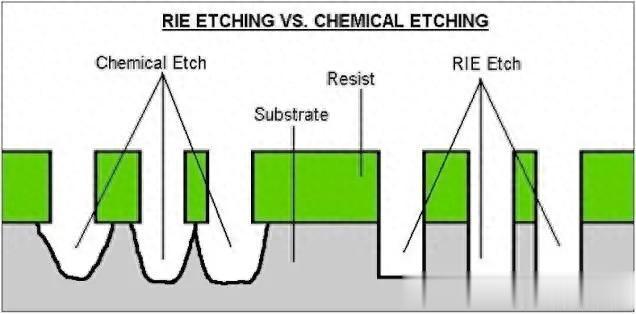

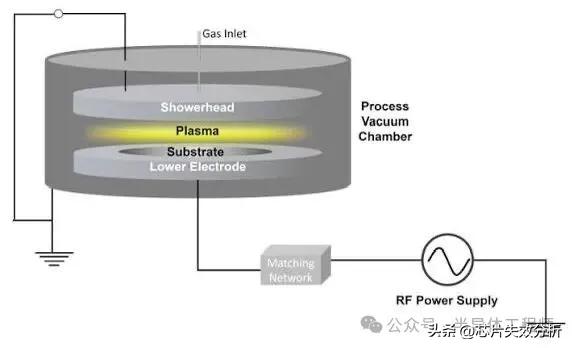

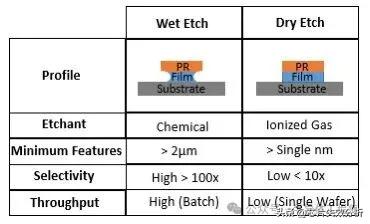

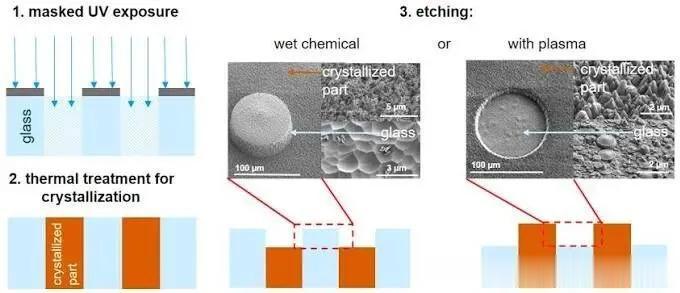

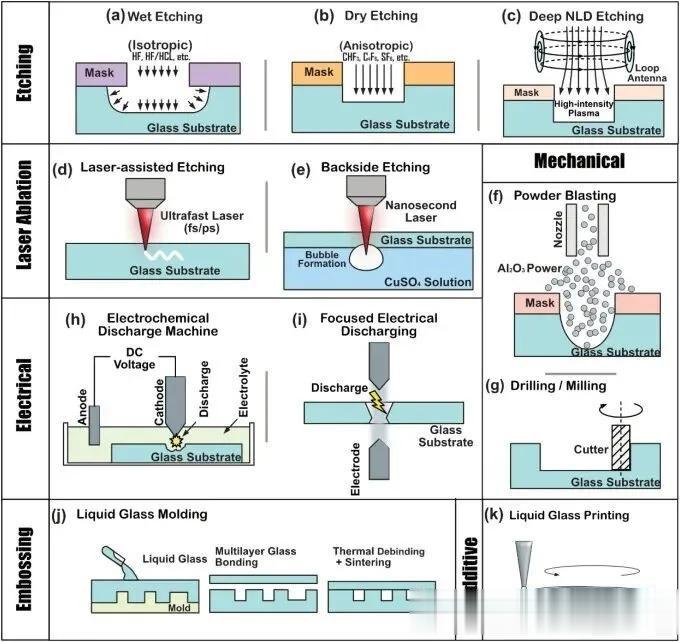

湿法刻蚀过程涉及多个化学反应,具体取决于被刻蚀的材料类型。以硅刻蚀为例,通常使用氢氟酸(HF)、硝酸(HNO₃)和乙酸(CH₃COOH)的混合溶液。其中,硝酸作为氧化剂将硅表面氧化成二氧化硅,然后氢氟酸与二氧化硅反应生成可溶性的六氟硅酸,从而实现硅的去除。乙酸则作为缓冲剂,调节溶液的pH值并控制反应速率。2.2 技术特点与性能指标湿法刻蚀最显著的特点是各向同性,这意味着刻蚀不仅会在垂直方向进行,也会在横向方向进行,导致侧蚀现象。侧蚀的大小通常用侧蚀比(即横向刻蚀深度与纵向刻蚀深度的比值)来表示,理想各向同性刻蚀的侧蚀比为1:1。这种特性使得湿法刻蚀难以用于特征尺寸小于微米级的精细图形加工。湿法刻蚀的主要优点包括:设备成本低、刻蚀速率快、生产能力高以及选择性好。由于使用的是成熟的化学工艺,湿法刻蚀的设备投资远低于干法刻蚀。同时,其批处理能力使得它可以同时处理多个晶圆,提高了生产效率。在选择性方面,湿法刻蚀通过精确调配化学溶液的成分和浓度,可以实现对特定材料的高选择性刻蚀,而对其他材料几乎不产生影响。然而,湿法刻蚀也存在诸多局限性:除了各向同性的问题外,还包括工艺控制困难、均匀性较差、化学品消耗大以及环境污染问题。由于化学反应对温度、浓度和搅拌条件极为敏感,湿法刻蚀的工艺重复性通常不如干法刻蚀。此外,大量的化学废液处理也增加了环保成本和操作风险。2.3 应用场景与案例分析尽管存在上述局限性,湿法刻蚀在特定应用场景中仍具有不可替代的地位。例如,在MEMS(微电子机械系统)制造中,由于特征尺寸相对较大(一般从几微米到数百微米),湿法刻蚀成为一种经济实用的图形转化方法。PZT铁电薄膜在MEMS中有着重要的应用,研究显示,采用BHF:HCl:NH₄Cl:H₂O=1:2:4:4作为刻蚀液,配合HNO₃:H₂O=2:1溶液处理残留物,可以成功实现1微米厚PZT薄膜的微图形化,获得侧蚀比1.5:1、表面无残留的满意效果。此外,湿法刻蚀还广泛应用于硅晶圆的清洗、氧化物去除以及金属层刻蚀等工艺环节。在先进封装领域,湿法技术也被用于电镀和湿法制程,包括光刻胶剥离、刻蚀和清洗。对于GaN基HEMT传感器制造,研究人员也在开发可控湿法蚀刻技术,试图实现精确的凹槽结构。3 反应离子刻蚀技术深度解析3.1 工作原理与系统构成反应离子刻蚀(RIE)是一种干法刻蚀技术,结合了物理溅射和化学反应两种机制,通过利用等离子体激活的刻蚀气体来实现高精度的材料去除。RIE系统通常由真空反应腔、气体输送系统、射频功率源、电极系统和真空排气系统等部分组成。在RIE过程中,晶圆被放置在带有冷却系统的电极上,反应腔内被抽至真空状态后,通入特定的刻蚀气体(如含卤素气体),然后在电极间施加射频电场使气体电离形成等离子体。等离子体中含有多种活性粒子:正负离子、电子以及被称为自由基的中性活性种。这些活性粒子在电场作用下与晶圆表面发生相互作用:一方面,高能离子通过物理轰击破坏材料表面的化学键,并溅射去除材料;另一方面,化学活性的自由基与材料反应生成挥发性产物,通过排气系统排出腔室。正是这种物理与化学作用的协同效应,使RIE能够同时获得较高的刻蚀速率和良好的各向异性。3.2 技术特点与工艺优势反应离子刻蚀最显著的特点是能够实现高度各向异性的刻蚀剖面,即垂直方向的刻蚀速率远大于横向方向。这种各向异性特性使得RIE能够精确复制光刻胶上的图形,满足深亚微米级特征尺寸的加工要求。RIE通过侧壁钝化技术进一步增强了各向异性能力:在刻蚀过程中,通过引入特定气体,在刻蚀露出的侧壁上形成聚合物或二氧化硅保护膜,防止侧壁被横向刻蚀。RIE的其他技术优势包括:高选择比、卓越的均匀性、精密的工艺控制以及环境友好性。选择比指的是被刻蚀材料与掩模材料之间的刻蚀速率比,RIE通过优化工艺参数可以获得较高的选择比,从而保护掩模层和下层材料。在均匀性方面,现代RIE设备能够实现在整个晶圆表面上高度一致的刻蚀速率和剖面。此外,作为一种干法工艺,RIE几乎不产生化学废液,减少了对环境的影响。然而,RIE也存在一些挑战和局限性:设备成本高昂、可能造成等离子体损伤、存在微负载效应以及需要处理刻蚀残留物。特别是对于敏感器件,等离子体中的高能离子轰击可能导致晶格损伤和缺陷形成。微负载效应则是指图形密度不同会导致局部刻蚀速率差异,影响均匀性。3.3 先进技术与应用领域随着半导体技术节点的不断进步,传统的RIE技术也在持续演进,涌现出多种先进干法刻蚀技术。原子层刻蚀(ALE)是近年来备受关注的新技术,它通过将刻蚀过程分离为两个自限性步骤(表面改性和产物去除),实现了原子级精度的刻蚀控制。ALE技术虽然刻蚀速率较慢,但在处理复杂形状和单纳米尺寸结构时具有无可比拟的优势。反应离子刻蚀技术广泛应用于高端逻辑芯片、存储器件和先进封装等领域。在3D NAND闪存制造中,RIE被用于刻蚀深宽比极高的孔洞和沟槽,这些结构需要一次穿透数百层垂直堆叠的薄膜,刻蚀过程可能需要数小时,并消耗大量刻蚀气体。在逻辑芯片领域,RIE被用于制作FinFET、纳米线等新型晶体管结构。而在先进封装中,RIE技术被应用于硅通孔(TSV)、玻璃通孔(TGV)等互连结构的制作。4 湿法刻蚀与反应离子刻蚀的核心区别对比4.1 物理化学原理与各向异性湿法刻蚀与反应离子刻蚀最根本的区别在于它们的物理化学原理。湿法刻蚀是纯粹的化学溶解过程,依赖于刻蚀液与材料之间的化学反应,其本质是各向同性的,即在所有方向上的刻蚀速率基本相同。这种特性导致湿法刻蚀不可避免地会产生侧向刻蚀,使得刻蚀后的图形尺寸难以精确控制,特别是在精细图形加工中,侧蚀会导致线宽变化和图形失真。相比之下,反应离子刻蚀结合了物理溅射与化学反应两种机制。其中,物理部分(离子轰击)是高度各向异性的,因为离子主要沿着电场方向垂直入射到晶圆表面;而化学部分(自由基反应)本质上是各向同性的。通过精确控制这两种作用的平衡,RIE能够实现以各向异性为主的刻蚀,获得垂直的侧壁和精确的图形转移。在实际应用中,RIE还常常采用侧壁钝化技术,通过在侧壁上沉积保护膜来进一步抑制横向刻蚀,从而实现极高的各向异性度。4.2 选择性、均匀性与刻蚀速率在选择性方面,湿法刻蚀通常具有天然优势,通过选择合适的化学试剂,可以实现对特定材料的极高选择性刻蚀。例如,特定的湿法刻蚀配方可以对PZT铁电薄膜实现高速刻蚀,同时对光刻胶和铂底电极保持良好的选择性。这种高选择性使得湿法刻蚀在需要去除特定材料而不影响其他材料的应用中非常有用。然而,在均匀性和刻蚀速率控制方面,反应离子刻蚀明显优于湿法刻蚀。RIE工艺通过调节射频功率、气体流量、腔室压力等参数,可以精确控制刻蚀速率,并在整个晶圆表面上获得高度一致的刻蚀效果。而湿法刻蚀的均匀性往往受到溶液浓度梯度、温度分布和流体动力学因素的影响,难以达到RIE的水平。特别是在大尺寸晶圆处理中,湿法刻蚀的均匀性问题更为突出。就刻蚀速率而言,湿法刻蚀通常具有更快的绝对速率,但这种高速率往往是以牺牲控制精度为代价的。RIE的刻蚀速率虽然相对较慢,但其低速性和可控性恰恰满足了纳米级加工的需求。对于大批量生产,湿法刻蚀的高速率可能带来更高的产能;但对于精细图形加工,RIE的适度速率和精确控制更为重要。4.3 工艺复杂度与成本效益从工艺复杂度和设备投资角度看,湿法刻蚀明显更为简单和经济。湿法刻蚀系统本质上是一个化学浴槽加上温控和搅拌装置,设备结构简单,投资成本低。而RIE系统则需要真空系统、气体输送系统、射频电源、精密电极和高级控制系统,设备复杂且价格昂贵。然而,从综合成本效益考虑,对于先进半导体制造,RIE往往更具优势。虽然单台设备投资高昂,但RIE提供的高精度和高良率可以抵消设备成本。

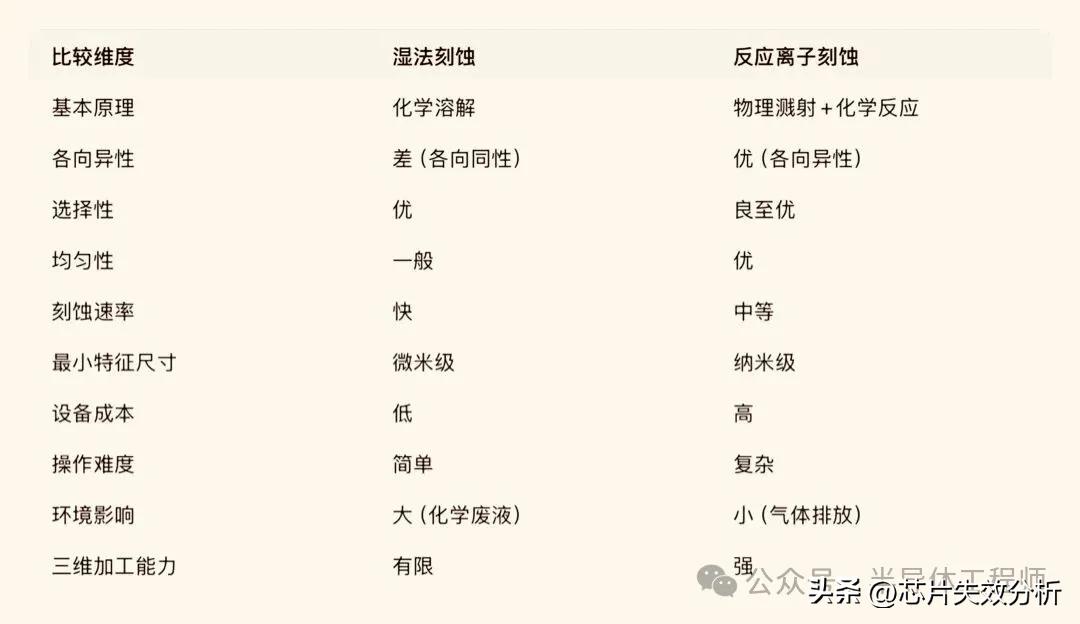

此外,湿法刻蚀涉及的化学试剂消耗、废液处理成本和环保合规成本也都是不可忽视的隐形成本。特别是在特征尺寸不断缩小的背景下,湿法刻蚀由于无法满足精细图形要求,其实际应用范围正在逐渐缩小。4.4 应用范围与技术局限性湿法刻蚀和反应离子刻蚀各自拥有不同的应用领域和技术局限性。湿法刻蚀主要适用于:非关键层刻蚀、大尺寸图形加工、MEMS器件制造以及清洗和去胶等应用。在这些领域中,对图形精度的要求相对宽松,而成本和生产效率则是首要考虑因素。反应离子刻蚀则主导了半导体前端制造、纳米级图形加工、高深宽比结构刻蚀以及三维结构成型等应用领域。特别是在先进逻辑和存储芯片制造中,RIE几乎是不可或缺的。随着技术节点的进步和三维器件结构(如FinFET、3D NAND)的普及,RIE的重要性进一步增强。表:湿法刻蚀与反应离子刻蚀综合比较

4.5 损伤与污染问题在表面损伤方面,湿法刻蚀由于是纯化学过程,通常不会引入物理损伤,但可能会因溶液渗透或选择性腐蚀导致材料性能改变。而RIE过程中的离子轰击可能引起晶格损伤、缺陷形成和杂质掺入,特别是在较高的射频功率下。研究表明,在含碳的RIE刻蚀后,硅片顶部30埃由于大量的Si-C键缺陷引起严重损伤,损伤层可达300埃深。在污染控制方面,湿法刻蚀容易面临试剂纯度、金属离子污染和颗粒沾污等问题,同时刻蚀产物可能在表面形成残留。RIE则更好地避免了液体污染,但可能存在刻蚀副产物在腔体内沉积、颗粒掉落以及电极污染等问题。现代RIE系统通过优化的腔体设计、内壁涂层和清洗程序来最小化这些污染问题。5 技术发展趋势与总结5.1 技术发展路径与未来展望随着半导体技术持续向微小化和三维化发展,刻蚀技术也在不断进步。湿法刻蚀正在向更精确的控制和功能化应用方向发展。例如,通过添加表面活性剂或使用电化学方法,可以改善湿法刻蚀的均匀性和减少侧蚀;而循环刻蚀技术(如氧化+湿法刻蚀循环)则可以实现接近原子级的刻蚀控制。这些改进使得湿法刻蚀在特定应用中仍能保持竞争力。

反应离子刻蚀技术则朝着更高精度、更高深宽比和更低损伤的方向演进。原子层刻蚀(ALE)作为RIE的进阶技术,提供了原子级的刻蚀精度,虽然刻蚀速率较慢,但对于复杂的形状和单纳米尺寸的工艺至关重要。此外,新型的低温刻蚀、选择性刻蚀和原子层精度刻蚀技术正在被开发,以满足未来5纳米以下技术节点的需求。在材料方面,随着新型半导体材料(如GaN、SiC等宽禁带半导体)的广泛应用,针对这些材料的刻蚀工艺也在不断发展。传统的湿法刻蚀对这些材料往往效果有限,而RIE则通过优化气体化学(如Cl₂/BCl₃等离子体)实现了对这些材料的精确刻蚀。湿法刻蚀和反应离子刻蚀作为两种核心的微电子图形化技术,各自拥有独特的优势和应用领域。湿法刻蚀以其低成本、高速度和优异选择性在大尺寸图形加工、MEMS制造和清洗工艺中保持着重要地位。

而反应离子刻蚀则凭借其卓越的各向异性、高精度和优异均匀性,成为了先进半导体制造的主力技术。选择何种刻蚀技术取决于具体应用需求:对于特征尺寸宽松、成本敏感的应用,湿法刻蚀可能是更经济实用的选择;而对于纳米级图形、高深宽比结构或复杂三维器件,反应离子刻蚀则不可或缺。

在实际半导体制造流程中,两种技术常常并存,各自在适合的工艺环节发挥作用,共同推动着微电子技术的不断发展。

来源于半导体圈子,作者今日半导体