现在大街上随处可见穿汉服的年轻人,改良唐装更是霸屏时装周,国潮风那叫一个火!

但我敢说,1300年前的长安街头,时髦程度能甩现在的国潮展会三条街!

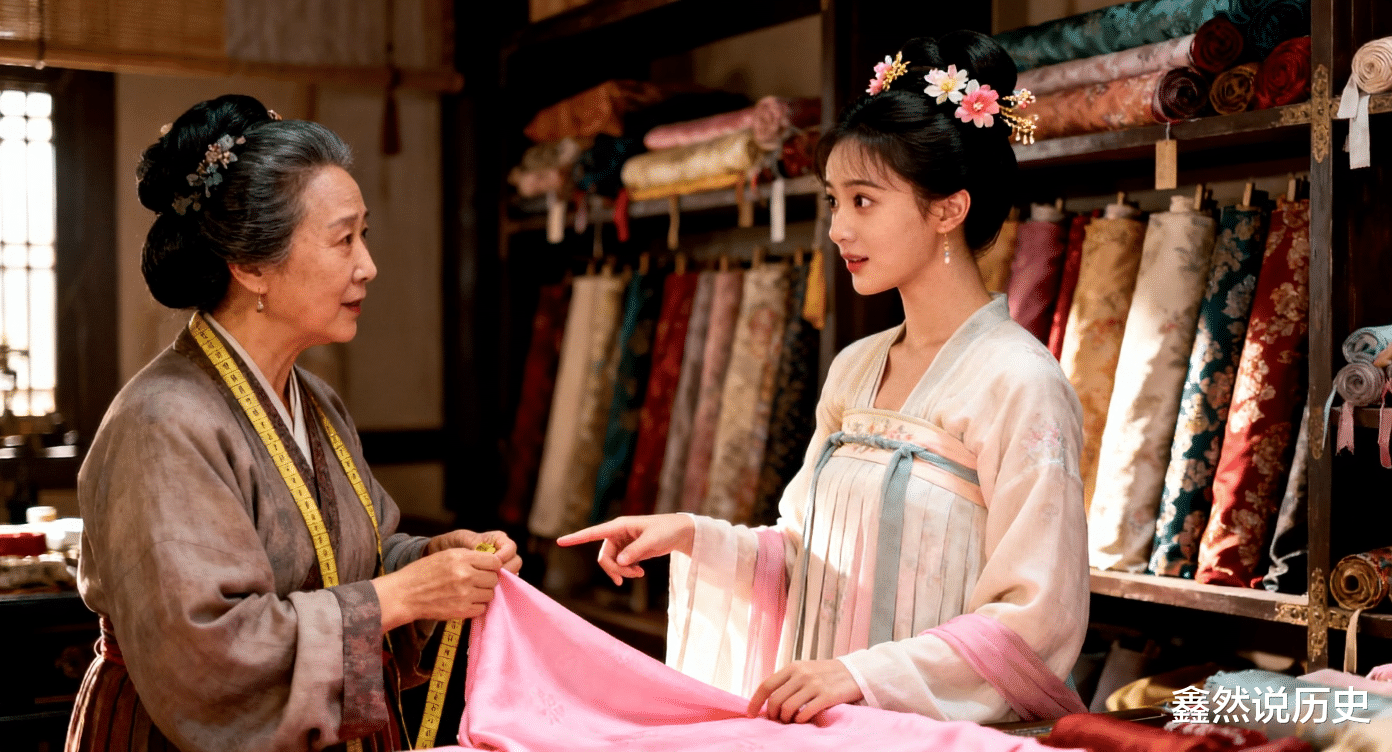

我叫阿蛮,是开元盛世时长安西市的绣娘,今天就带你们沉浸式体验——唐朝人的穿搭有多绝!

别再被"古代女子都保守"的刻板印象骗了!我们唐朝姑娘的穿搭,放到现在也是时尚圈顶流。

去年秋凉,吏部侍郎家的千金找我做新衣裳,一开口就要最时兴的"袒领襦裙",领口开得恰到好处,刚好露出纤细锁骨。

我劝她:“小姐,上次京兆尹家夫人见了,说这样不合规矩。”

她却笑得眉眼弯弯:"上次曲江池宴饮,我亲眼见贵妃娘娘的侍女就这么穿,淡粉色披帛随风飘,美到让人挪不开眼!"

这可不是贵族小姐的专属。我隔壁开茶馆的王阿婆,女儿就爱穿“胡服”。

窄袖短袄配鞣制小皮靴,腰间系着绣花香囊,走路时裙摆轻扬,活脱脱一个"江湖侠女"。上次西市赛马,她站在人群里呐喊助威,那股飒劲引来好多少年郎侧目!

论色彩审美,我们更是早就玩透了!现在年轻人追捧的莫兰迪色系,在唐朝就是"基础款"。

宫廷里流行“赭石红”,民间爱穿“葱绿”“月白”,就连染料都有讲究。

我师傅说,上等的"石青"染料要从南海诸国辗转运来,一两染料能换两斤黄金,寻常人家根本用不起。

不光姑娘们爱美,唐朝男人的穿搭内卷程度,简直是"神仙打架",这还是皇帝亲自带的节奏。

太宗皇帝喜欢穿“盘领袍”,胸前绣着暗纹,后来大臣们都跟着学。

到了开元年间,"鱼袋"成了男人穿搭的"标配"——这可不是普通饰品,金、银、铜材质对应不同品级,是实打实的"身份象征"。

我表哥是九品小官,省吃俭用攒了半年俸禄才买了个银鱼袋,每天上朝前都要反复擦拭,生怕有半点污渍,那骄傲劲儿别提了。

最有意思的是“胡服热”。西域的使者带来了翻领外套,骑兵们穿了都说方便骑马。

没几个月,长安的公子哥就全换上了。有次我送绣品路过教坊司,见一群公子哥穿胡服打马球,领口的波斯银扣在阳光下闪着光,帅得惊动了整条街。

我问表哥:“你们穿胡服,不怕人说不伦不类吗?”

他拍着胸脯反问我:"陛下都说'九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒',大唐连万国使者都容得下,穿件胡服算什么!"

说出来你们可能不信,我们敢这么"张扬"地穿,靠的全是大唐腰杆硬的底气!

做绣娘这些年,我见过西域商人赶着驼队来收丝绸,见过日本僧人虔诚地求购唐装图样,甚至见过大食使者带着翻译来定制朝服。

西市的布庄老板说,最好的蜀锦要先供宫廷,再给外国使者,最后才轮到民间。

有年寒冬,我给一位吐蕃使者做棉袄。他摸着衣襟上的缠枝莲刺绣,连连感叹:"在我们吐蕃,就算是赞普的衣物,也没有这般精细的工艺啊!"

那时候我才明白,我们穿的不只是衣服,是大唐的排场。

从江南织造的云锦,到西域进贡的染料,再到波斯匠人打的纽扣,一件普通的唐装里,装着的是整个大唐的气象与格局。

安史之乱爆发那年,我32岁。叛军攻破潼关的那天,我正给隔壁阿俏绣嫁衣上的并蒂莲,突然听到城外震天的厮杀声,街上瞬间乱作一团。

人们抱着值钱的东西往城外逃,阿俏哭着把没绣完的嫁衣塞进包裹,后来我才知道,这件本该穿在婚礼上的衣裳,成了她逃难路上的御寒布。

等我两年后再回到长安,西市的布庄烧了大半,曾经摆满绫罗绸缎的货架,只剩下烧焦的木架和褪色的碎布,触目惊心。

后来我也做衣服,但再也没人要袒领襦裙和胡服了。

后来我重操旧业做衣服,却再也没人提袒领襦裙和胡服了。女人们都穿宽袍大袖,把自己裹得严严实实;男人们的衣裳也没了花样,只剩单调的灰黑二色。

前几天我坐在巷口晒太阳,见一个穿唐装的小姑娘路过,裙摆上绣着的缠枝莲纹样,和我当年给阿俏绣的一模一样,瞬间让我红了眼眶。

原来,有些美从来不会消失,只是换了种方式回来。

你们觉得现在的国潮风,能超越我们唐朝的穿搭审美吗?你最想尝试哪种唐装样式?关注我,快来评论区聊聊!