按监测目的,可分为常规、应急与专项监测。常规监测针对地表水、饮用水水源地等固定区域,定期采集溶解氧、pH 值等基础参数,数据经长期积累形成水质变化趋势,为年度环境评价提供依据。应急监测聚焦突发污染事件,如化工废水泄漏场景,需快速部署设备获取污染物浓度、扩散范围数据,实时传输至指挥中心以指导截污、稀释等处置措施。专项监测则围绕特定需求定制,如饮用水安全核查重点监测氨氮、微生物指标,工业废水监测侧重化学需氧量(COD),水质监测技术人员强调此类监测需避免冗余参数以提升效率。

按监测对象,覆盖地表水、地下水、饮用水及污水。地表水监测需结合水体流动性,在河流上下游、入河口等设置监测断面,除基础指标外还需监测总磷、总氮以反映富营养化程度。地下水监测因水体埋藏深、流动性弱,设备多采用浸入式安装,同时需关联水位与水质变化判断包气带渗透影响。饮用水监测精度要求最高,从水源地到管网末梢均设监测点,出厂水需测余氯确保消毒效果,管网水需测浊度排查二次污染。污水监测则区分工业与生活类别,前者关注行业特征污染物如印染废水的色度,后者侧重生化需氧量(BOD)等综合指标。

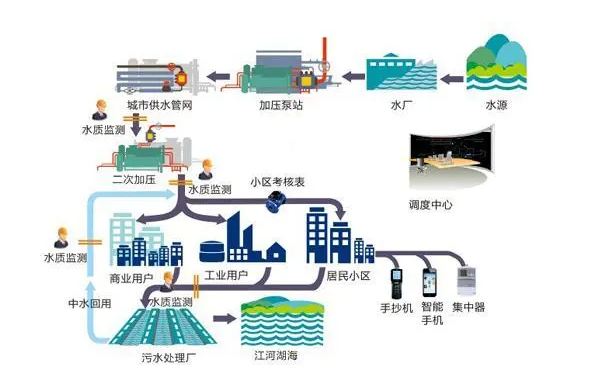

按监测技术方法,包含在线、实验室与现场便携式监测。在线监测系统通过固定传感器实时采集数据,部分设备配备自动清洁功能,可清除传感器表面微生物附着,数据通过标准数字信号传输至 PLC、DCS 等控制系统,一体化设备可同时监测 5 个及以上参数(含温度),减少部署成本。实验室监测需先预处理水样,借助离子色谱仪等精密仪器测定参数,虽耗时较长但精度高,常用于在线数据校准或有机污染物分析,研究人员会将样品在 4℃条件下保存以避免参数变化。现场便携式监测依赖小型设备,如便携式溶解氧仪可在几分钟内获取数据,适合应急场景或临时点位监测,部分设备具备数据存储功能方便后续分析。

按监测参数性质,可分为物理、化学与生物参数监测。物理参数监测包括温度、浊度、电导率,温度变化会影响溶解氧溶解度,电导率可辅助判断盐类污染;化学参数监测涵盖 pH 值、COD、氨氮,pH 值超出 6-9 范围会破坏水体酸碱平衡,COD 可量化有机污染程度;生物参数监测针对微生物、浮游生物等,通过群落结构变化评估生态健康,如藻类大量繁殖提示富营养化,该方法可弥补理化参数无法直接反映生态效应的不足。