前言:

近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术,首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案

北京大学团队在光刻胶技术上取得的这项突破,不仅是一项重要的科学成就,更对国内外半导体产业具有深远的实际影响。下面我将从技术突破的核心、对产业的整体影响,以及相关的市场机遇几个方面详细解析。

技术突破解读:打开“黑匣子”

这项研究的核心价值在于,它首次利用冷冻电子断层扫描技术,成功“透视”了光刻胶分子在显影液中的微观行为,解决了长期制约先进芯片制造的瓶颈问题

直击行业痛点:

在芯片光刻的“显影”环节,光刻胶分子在显影液中的具体行为一直是个“黑匣子”,业界过去只能依靠反复试错来优化工艺,这在追求极高精度的7纳米及更先进制程中,成为提升良率的主要障碍

颠覆性发现:研究取得了两个关键发现:

1、界面分布:大部分光刻胶聚合物并非均匀分散在显影液中,而是吸附在气液界面

2、缺陷根源:这些界面上的分子更容易发生“凝聚缠结”,形成平均尺寸约30纳米的团聚颗粒。这些颗粒沉积在电路上,就会造成短路等致命缺陷

高效的解决方案:

基于新认知,团队提出了两种与现有产线兼容、无需重大设备改造的解决方案:适当提高曝光后烘烤温度以从源头减少团聚体生成;

优化显影工艺,通过液流带走颗粒。结合使用后,能在12英寸晶圆上实现光刻胶残留缺陷减少超过99%的效果

对产业的影响

这项突破的意义远超实验室范畴,将从多个层面重塑产业格局:

助力中国芯片制造良率跃升:

光刻是芯片制造中最耗时、成本最高的环节之一,约占整个制造过程的一半时间和三分之一成本,这项技术能直接助力国内晶圆厂在7纳米及以下更先进的制程上大幅提升良率,有效降低生产成本,加快先进产能的释放和迭代,如这对于中芯国际、华虹公司等国内主要晶圆厂是直接利好

加速光刻胶国产替代进程:

目前,全球高端光刻胶市场主要由日本、美国企业主导。023年我国光刻胶市场规模约109.2亿元,并持续增长,但高端产品国产化率仍低,这项突破提供了强大的研发工具,能从“看清问题”的源头加速国产光刻胶的配方研发、性能优化和客户验证,有望显著缩短研发周期,推动国产光刻胶在中高端领域加速替代

推动半导体产业链协同发展:

技术的进步将产生连锁反应。光刻胶缺陷的精准控制会对配套的显影液、蚀刻液、清洗液等提出更高要求,带动相关材料企业进行针对性开发。同时,对工艺过程中缺陷检测与控制的需求也会提升,利好国内半导体检测设备厂商

利好国内上市公司:

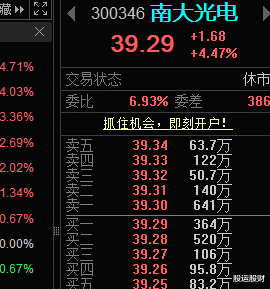

南大光电

国内ArF高端光刻胶的领军企业,技术突破可直接助其优化产品缺陷率,加速客户验证和量产进程

彤程新材

子公司北京科华在KrF光刻胶领域国内领先,ArF胶也已量产。技术可助力其进一步拓展高端市场

精测电子

受益于晶圆制造良率要求提升,直接增加了对高精度检测设备的需求