崇祯六年,灾馑兵伐四告,大明元气衰羸。皇帝与臣僚陷入中国历史上最为诡异暴戾的关系。经历三朝侍讲的董其昌,侧身宫廷,无可回避地局蹐于凶昏谄谗之间,忧患不安。四月,老地道深自引远,上疏乞休。崇祯皇帝下旨“特准致仕驰驿归里”。

此后,董其昌的字,流露出一种释然轻松的欢愉。

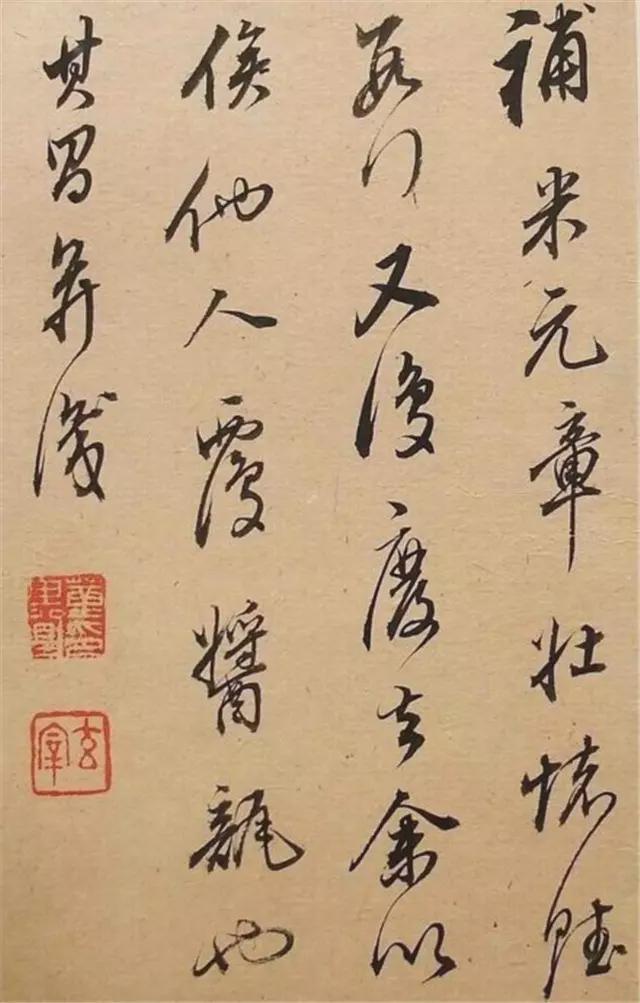

本文展示董其昌《临淳化阁帖册》部分。依序临王敦《蜡节》、王洽《承问》、王珣《三月》、王廙《廿四日》、谢万《七月》五帖。《宣和书谱》着录有敦、洽、珣三帖。

董其昌临《淳化阁帖》,传世可考真迹有六件之多。晚年临之更勤。崇祯五年,曾耗时半月临书《淳化阁帖》十册全套(现藏于故宫博物院)。次年复作此《临淳化阁册》。二者字势书迹似互为向背,应临同一帖本。

对比《懋勤殿藏本》,《临册》的行格和顺序与之有差,书体字势突出地显现一种刻意的异样。如道光时期书论家周星莲《临池管见》所评:“古人书间茂密,体势宽博。自思翁出,章法一变,密处皆疏,宽处皆紧,天然秀削,有振衣千仞,洁身自好光景。”

以历史纵向眼光看,晋人之丰华艳逸,非明乃唐宋可及。董其昌曾感叹:“无能追踪晋、宋,断不在唐人后乘也。”然而,从1617年绘画《青弁图》始,其冠之以“仿临”之作,无论画书皆趋一而显着具有一种孤诣重构或原创与旧范的重迭。

晚明,董其昌凭之文宗地位与舆论主宰,以禅宗为喻,线索性地将历代画家划定“南北宗”。这一辩述,吸引崇尚心学的文人士大夫参与,摹古的儒家致知,为玄学思索取而代之,写意传达的灵气与精髓,优越于精准节制的摹仿与质理明晰的技法,上奉自然的内心是感知世界的终极真实。这一主义不可自抑的原创欲望,挟裹士大夫泛道德权威,促成画派蜂起,灼然开启一个“以我为法”的写意时代。

被推为奠基者的董其昌深感争论和江南书画家的创作,与初衷南辕北辙。禅机所在是以古人为师,不以自然对观,在有意味的“摹仿”中,改造一个前所未见的新意象。

这一隐于熟见的微妙默化,百余年间,乏人深考,或赖康雍干三帝的极度推崇。

满清皇帝喜爱董书,与其说作为汉儒文化的融入根基和成就,不如说以异文化的眼光发现,随从心性又风华自足的董书,契合满人的游牧性格。康熙曾赞道:“其昌渊源合一,故摹诸子辄得其意。草书亦纵横排宕有致,朕甚心赏。”

延至清中,上好衍及体制,迫得文人士大夫趋尚帖学和董书,倾以溢美之词。其中谢肇的“合作之笔,往往前无古人”,周之士誉的“六体八法,靡所不精,出乎苏,入乎米,而丰采姿神,飘飘欲仙”,对于董书的“推陈出新”似有隐悟。

相比之下,西方学术史家高居翰更为敏锐,表述亦准确:“董其昌创造的世界虽新,却给人一种难以忘怀的熟悉感。古人原作的风格意象依稀犹存,足以与董其昌的改造创新之作交迭,并显现出来。”

借助西方人的镜像,重观董其昌《临册》,麟集五家,草行殊制,王敦颠草简脱之狂,王洽运斤成风之力,王珣词翰善治之雅,谢万才器隽秀之致,入思翁腕底,尤如五辔在手,驾熟而合辙,纵肆而发人意气。

《临册》以及董其昌所有的晚年老笔,无不是将古人无可化解的完美线条,重构出新,而最令人敬重的是,在四方鼎沸的晚明,董其昌所缘定最深者,是以之原创力,沟通与遥远古人的深邃对话,隐然而熟见地将古代迭入现代。