养老金"变戏法":同样工龄,为何新旧算法差出500块?

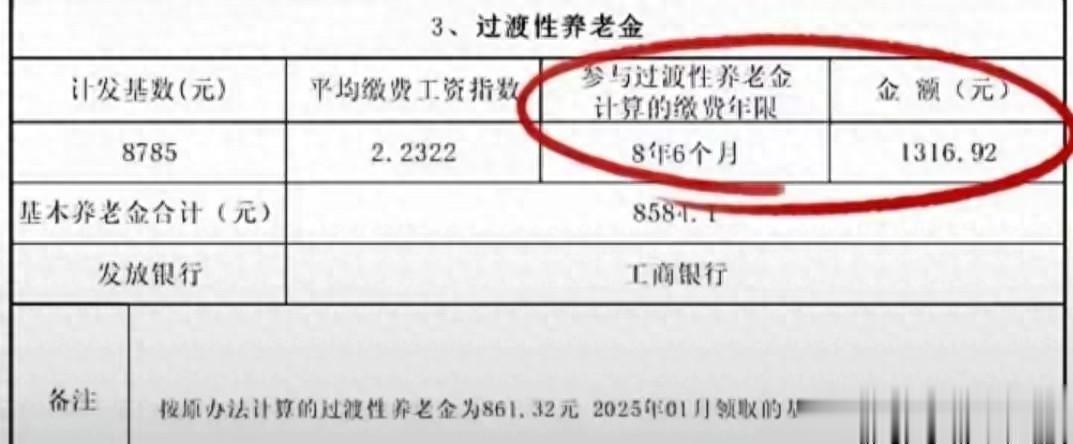

最近翻看一位退休人员的养老金核定表,发现一个有意思的现象:同样是8年6个月的过渡性养老金计算年限,同样的平均缴费工资指数2.2322,新旧两套算法算出来的金额竟然差了495元!旧办法给861.32元,新办法却给了1316.92元。这可不是小数目,足够退休人员每个月多买几斤肉、多添件新衣裳了。

一、数字背后的"时间魔术"

仔细对比表格,唯一变化的变量是"计发基数"——旧办法用的是1995年的社会平均工资582元(虽然表格里没直接写,但根据养老金改革历史能推断出来),而新办法采用的是2025年的最新基数8785元。三十年的时间差,社平工资涨了将近15倍(8785÷582≈15.1)!

这就好比用不同年份的物价买同一种商品:假设1995年一根冰棍5分钱,现在卖7毛5,要是按老价格算,退休人员的过渡性养老金自然"缩水"得厉害。社保部门解释这是"制度衔接",但普通老百姓更直观的感受是:"我当年按高工资标准缴费,怎么退休后反而按三十年前的低标准算钱?"

二、新旧算法的"楚河汉界"

我国养老金改革始于1990年代中后期,当时为了建立个人账户制度,对"中人"(改革前参加工作、改革后退休的人群)设置了过渡性养老金补偿机制。旧办法基于1995年前后的社平工资和低缴费基数设计,而新办法则采用现行工资水平动态调整。

但问题在于:缴费年限是实打实干出来的,缴费指数反映的是实际收入水平,凭什么计发基数要用三十年前的"老黄历"? 尤其是像这位退休人员,平均缴费指数高达2.2322(远超社会平均水平1),说明他当年工资显著高于多数人,结果因为计发基数的"时间穿越",导致补偿金额大打折扣。

三、批判性思考:谁在承担改革成本?

这种算法差异本质上反映了养老金制度转型中的"代际公平争议"。支持者认为,新旧办法过渡是为了确保改革平稳推进,避免养老金待遇断崖式下跌;但反对者指出,高缴费群体实际上为制度转型支付了隐性成本——他们年轻时按较高基数缴费,退休后却因历史计发标准吃亏。

更值得警惕的是,如果未来社平工资继续上涨(比如涨到1.5万元),而过渡性养老金仍锚定1995年的基数,这种差距只会越拉越大。目前政策规定2025年仍按"保低限高"原则发放(表格中2025年1月实际领取额8925.8元,明显是新老办法对比后的折中结果),但长期来看,如何平衡历史贡献与现实公平,仍是社保改革的核心难题。

四、给普通人的启示

1. 看清养老金构成:过渡性养老金、基础养老金、个人账户养老金各占多少?计发基数是否与时俱进?

2. 关注政策衔接细节:各地对"中人"的过渡方案可能不同,比如有的省份采用逐年递增比例调整旧办法待遇。

3. 推动制度优化:对于高缴费群体,建议通过补充养老保险或地方性补贴弥补差额,而非简单依赖"一刀切"的计发标准。

说到底,养老金不是冷冰冰的数字游戏,而是关乎每个人晚年尊严的民生大事。当我们在计算器上看到新旧算法相差500元时,不妨多问一句:这背后的逻辑,真的公平吗?

评论列表