“中学为体,西学为用”是晚清洋务运动时期提出的口号,听着好像是个完美的解决办法,它宣称能守住中华文明的根本,也就是儒家伦理和君主制度,还能让我们享受西方科技带来的厉害之处,这就好比给一辆旧马车装上飞机引擎,听着还行,但肯定是个没法成功的空想实验。

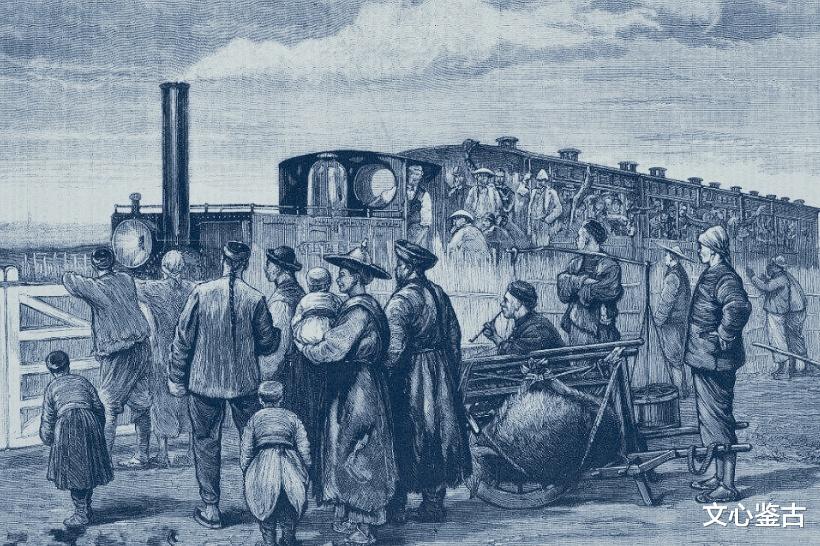

01此口号最初为求进步而萌生念头,在19世纪70年代,它好像一剂良方,使那些将西方当作奇技淫巧的保守派,安稳下来,为中国的现代化改革,争取到了极珍贵的空间,它向所有人宣称:莫惧怕,我们就是师夷长技以制夷,我们的体不会变更。

不过历史有个奇特之处,体和用真的能像积木一样随便拆分吗?

洋务运动期间,譬如曾国藩、李鸿章这类先驱者,在实践当中迅速便有了浓浓的割裂感,

他们创立了安庆内军械所、江南制造总局,随后发现:要是造出先进的枪炮,就得引进西方的数学、物理、化学知识;要是管理好这些工厂,就得采用西方的会计制度和管理模式;要是培养能操作这些机器的人才,就得派送留学生让他们去学习西方的政治、法律和社会思想。

这个过程好像连锁反应,你打开用的潘多拉魔盒,那个称作体的旧世界就会遭受冲击你要是想要西方的用,就得接纳孕育出这个用的根基,也就是具备科学精神、契约意识、法治观念的崭新体。

02甲午战争的大败,成了那个乌托邦最冷酷的照妖镜,历经30年中体西用的用心经营,却得到一场前所未有的耻辱战败之后,中国人集体无意识地产生变化,不再认可曾经的举国共识,人们痛苦地发现,一个只变表面不变根本的中国,终究就是纸糊的老虎,一捅就破。

更深层次的问题在于,洋务运动一心赚钱,谋求富强,却始终没从理论上把这个路途的历史,根据和最终目标阐释清晰,它规避了一个根本问题:中国究竟要成为什么样的现代国家?是如同日本那样全然改变,还是走一条没人走过的中间途径?

03中体西用失败了,并非因其不够努力,而是它妄图在农业文明的本体上,连接工业文明的功用,自始,这样连接便违背了文明演化的内在规律,它是一个满含善意、极富才智的妥协,可历史最终表明,有些妥协必定是行不通的死胡同这场宏大的失败,也给后续的维新、革命提供了最沉痛却又最珍贵的教训。