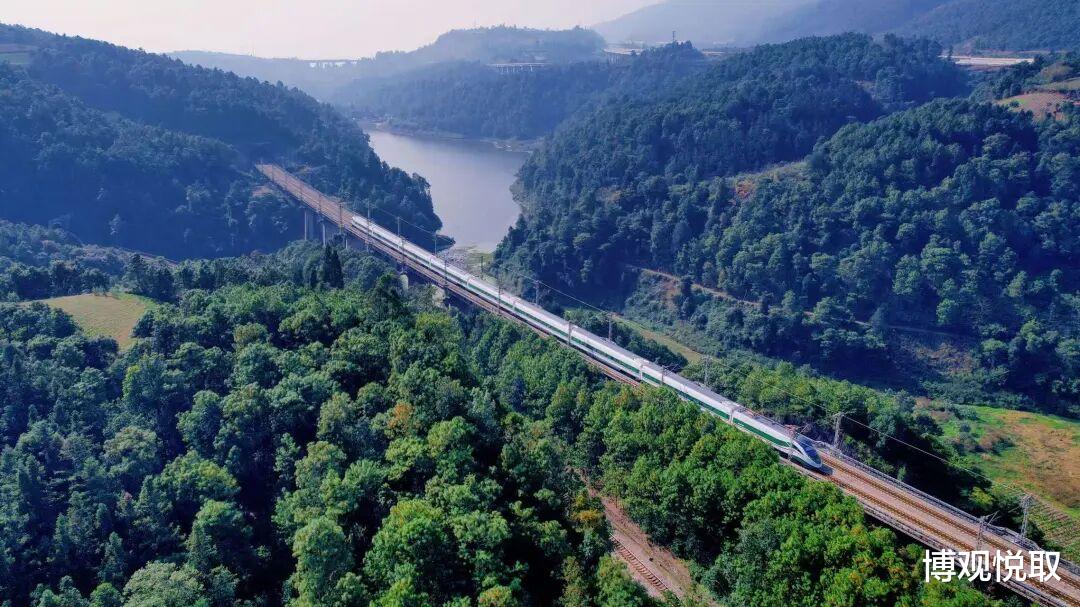

当高铁的银色轨迹穿云破雾,串联起山川与城市,高铁站早已超越单一的交通枢纽属性,成为地域文化的立体注脚。在云南这片多民族聚居、生态资源富集的土地上,中老铁路沿线的磨憨、勐腊、橄榄坝等五座高铁站,以建筑为笔、文化为墨,在边境线上绘制出一幅幅“站景合一”的绝美画卷。它们不仅是旅客的出发与抵达地,更是解读云南人文与自然的“第一扇窗”。

中国高铁里程突破4.37万公里的今天,“八纵八横”网络织就的不仅是高效的出行通道,更让每座高铁站成为地域文化的“微缩博物馆”。在云南,中老铁路这条连接中国与东南亚的国际动脉上,五座特色鲜明的高铁站以“站城融合”的创新理念,将建筑美学、民族文化与功能性需求深度融合,重新定义了“边境高铁站”的内涵——它们既是跨境交通的咽喉要冲,也是展示中国开放形象的文化名片。

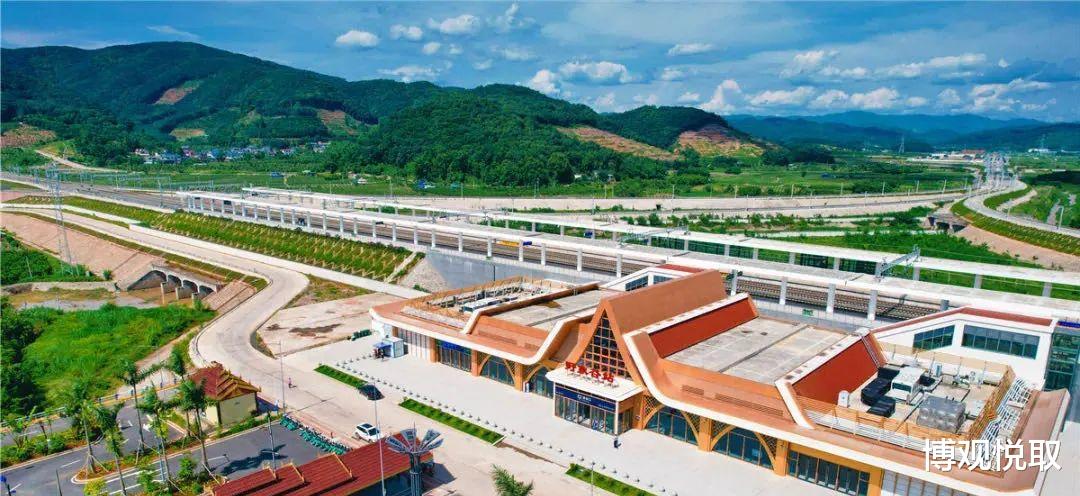

作为中老铁路中国段的最后一站,磨憨站坐落于云南省磨憨经济开发区尚勇镇东侧,距镇中心仅1公里,是中老边境首座实现“验检分开”的国际口岸站。这座总建筑面积15768平方米的线侧下式站房,最高可同时容纳600人候车,设置国内、国际双维度候车区(含商务、母婴等特色空间),通过独立的进站、出站通道实现跨境客流的高效分流。

其设计理念“泛亚新口岸,山水映磨憨”堪称点睛之笔:建筑主体采用三段式构图,多层坡屋顶如层叠山影,中心披檐屋顶向两侧舒展,形似张开双臂的“迎宾姿态”。设计师从当地传统建筑中汲取灵感,用现代手法重构飞檐翘角的轮廓,既保留了边地建筑的古朴韵味,又以通透的玻璃幕墙与流畅的线条传递出“开放通达”的时代气质——这里不仅是旅客的中转站,更是中国与东南亚文化交流的“第一会客厅”。

沿中老铁路向南2公里,勐腊站静立在勐腊县城西侧。这座建筑面积仅2979平方米的线侧下式站房,虽规模不大,却将“小而美”的设计哲学发挥到极致:地上1层的简洁布局,配备母婴、重点旅客候车区,采用“验检合一”模式提升通行效率,精准适配县城客流特点。

其设计灵魂在于“七彩桃源、风情勐腊”的主题表达。设计师深入挖掘当地多民族文化,从傣族传统纺织工艺“傣锦”的流动纹样中提取设计语言,将锦缎的绚丽色彩与几何图案转化为建筑立面的装饰元素;同时融入干阑式建筑(傣族传统高脚楼)的通透结构,使站房既保留了“人在楼上、物置楼下”的空间智慧,又以现代材料重构出轻盈灵动的视觉效果。站在站前广场远眺,勐腊站恰似一块被精心织就的傣锦,在阳光下折射出边地民族的文化光泽。

橄榄坝站位于景洪市勐罕镇东北侧,距镇中心4公里,是一座“线侧平式”站房(地上1层、局部地下1层),最高聚集人数500人。虽规模不大,但其“热带风情、多彩橄榄坝”的设计理念,让每个细节都浸润着雨林的生机。

站房外墙以深浅绿色渐变,模拟热带雨林的层次;屋顶轮廓借鉴傣族楼“人”字形坡顶的经典造型,檐角微微上翘,仿佛孔雀舒展的尾羽;建筑立面的浮雕纹样提取自当地常见的棕榈叶、芭蕉叶,与周边的椰林、胶园自然呼应。

作为中老铁路云南段的重要枢纽,西双版纳站毗邻嘎洒国际机场(直线距离仅600米),承担着“空铁联运”的关键功能。这座总建筑面积9935平方米的线侧下式站房,是五座车站中规模最大的“区域中心站”。

其设计主题“雀舞彩云,灵动版纳”直击文化内核:站房屋顶的曲线如孔雀开屏,金属幕墙的渐变色彩模拟孔雀羽毛的光泽,连候车大厅的吊灯都以简化的孔雀羽翎为造型。设计师将“孔雀代表吉祥”的民族寓意融入每个细节——检票口的立柱装饰着孔雀翎的抽象纹样,母婴候车室的软包图案是憨态可掬的小孔雀,连导向标识的字体都采用了类似孔雀尾羽的流线设计。对于初到西双版纳的游客来说,推开车站玻璃门的瞬间,便已踏入了“孔雀王国”的文化场域。

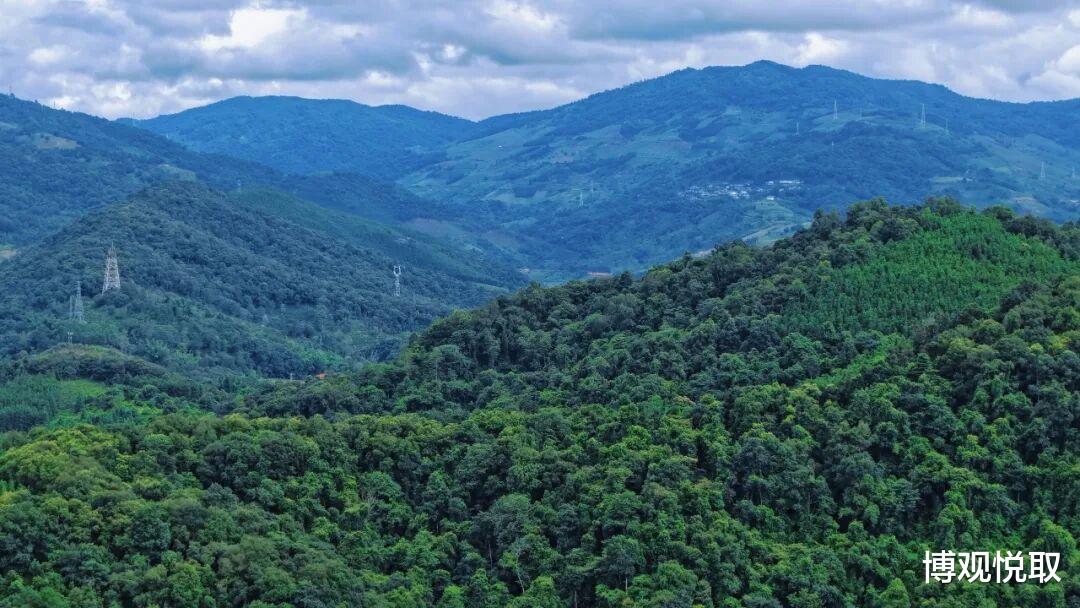

野象谷站因毗邻西双版纳国家级自然保护区勐养子保护区而得名,是五座车站中“自然属性”最鲜明的一座。这座主体建筑面积2498平方米的线侧下式站房(地上1层、局部地下1层),采用“进出站合一”模式,适配保护区周边的低密度客流。

其设计理念“热带雨林、自然野象谷”以“克制的表达”传递生态敬意:站房屋顶的坡度模仿雨林冠层的起伏,建筑立面的深灰色石材与周边山体色调一致,避免对自然景观的视觉干扰;最具巧思的是柱面的浮雕设计——设计师提取雨林“棕榈叶”与“野象”元素,以浅浮雕形式与柱体结合,既保留了材料的原始质感,又通过抽象化处理避免过度装饰。站在站台上远眺,野象谷站仿佛是从雨林中“生长”出来的建筑,与周边的乔木、溪流共同构成一幅“人、站、自然”和谐共生的画卷。

这五座高铁站的“绝美”,不仅在于视觉上的震撼,更在于其对“功能性”与“文化性”的精准平衡:从磨憨站的“验检分开”到野象谷站的“进出站合一”,设计始终以客流特征为导向;从勐腊站的傣锦纹样到西双版纳站的孔雀元素,文化表达拒绝生硬堆砌,而是通过抽象、重构实现传统与现代的对话。

当高铁的汽笛在边境线上响起,这些站房正以建筑的语言讲述着云南的故事——它们是交通的节点,更是文化的坐标;是旅客的起点,更是文明的交点。未来,随着中老铁路的持续延伸,这样的“绝美车站”必将越来越多,成为中国高铁“硬实力”与“软实力”兼修的最佳注脚。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

一文了解北京、武汉的那些地标高铁站

一文了解超级隧道工程:新八达岭隧道与马鞍山隧道,解码大国基建

一文了解国家重点铁路工程:蒙华铁路上的那些超级桥梁工程

中国超级隧道工程:青藏铁路风火山隧道、襄渝铁路新大巴山隧道

藏在山体里的“超级隧道”:一文了解太行山隧道、乌鞘岭隧道

一文了解超级隧道工程:新八达岭隧道与马鞍山隧道,解码大国基建

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络 / 国家铁路集团

喜欢就点关注❤关注更多精彩内容