“我持有合法国有土地使用证,拆迁时却被按集体土地标准补偿,扩建的部分还被认定为‘违章建筑’,同村其他持有国有土地使用证的村民都按政策获得了合理补偿,唯独我受到了区别对待!”近日,浙江省绍兴市某区某街道吴先生向媒体讲述了自己长达数年的拆迁维权困境。这场围绕国有土地性质认定、法律适用争议的纠纷,不仅关乎其数百万元的财产权益,更折射出拆迁补偿政策执行中的公平性问题——即便执法部门庭前调解支持其诉求、相关领导明确要求妥善处理,当地街道拆迁办的落实工作仍迟迟没有进展。

持证多年遇拆迁“性质变更”:国有土地按集体补偿,扩建面积遭“违章”认定

1994年,吴先生经当地国土部门批准,在村内某地块建造了3间三层楼房。2000年1月,其正式取得《国有土地使用证》,明确土地性质为国有,面积104.04平方米,该证件成为其房屋合法权益的核心凭证。

2007年,因房屋年久出现结构问题,且家庭居住需求增加,吴先生向村委会申请原地建房。“当时村里专门开会同意了,还告知只要不超出土地范围。”吴先生经与村委会协商同意建房并一次成型,“我严格按要求施工,一层未改动,仅用挑梁对二、三层进行了适度扩建,整个过程均符合相关要求。”

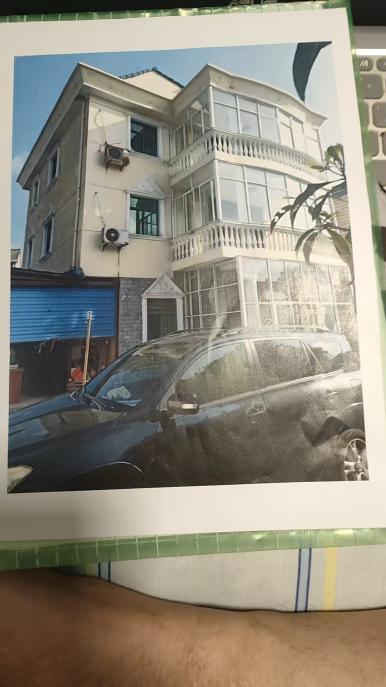

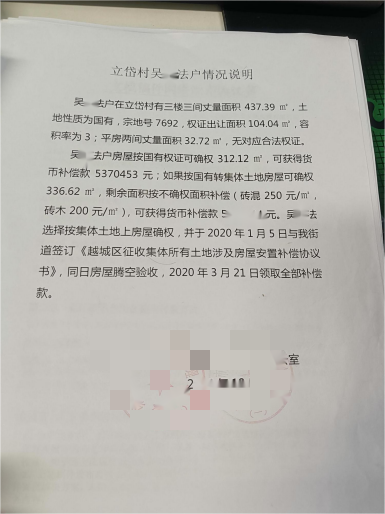

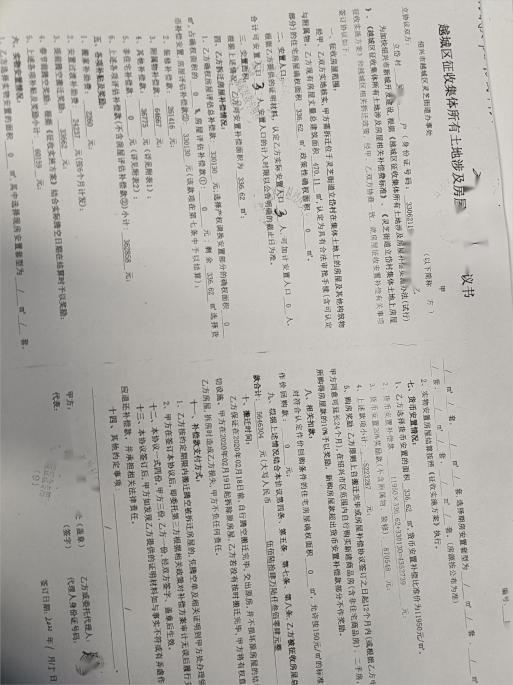

2019年底,当地街道启动该村拆迁工作,经专业机构丈量,吴先生的房屋总建筑面积达470.11平方米。2020年1月,在街道拆迁办与村委会工作人员的协调下,其签订了《集体所有土地涉及房屋安置补偿协议书》。后续偶然查阅当地国有土地补偿政策文件时,吴先生发现协议存在问题:自己的国有土地房屋被按集体土地标准补偿,仅336.62平方米被认定为合法面积,总补偿款564万余元;剩余133.49平方米的扩建部分,被认定为“违章建筑”,仅按砖混250元/㎡、砖木200元/㎡的标准补偿,远低于正常房屋评估价格。

更让其无法接受的是,经多方核实,同村共有332户,持有国有土地使用证的村民15户,其中14户均严格按照当地《集体土地上房屋征收与补偿实施办法》,以17785元/平方米的评估比准价获得补偿,部分选择货币补偿的村民还拿到了20%的奖励。另外,吴先生表示,该村房屋手续齐全的约160户,手续不齐全的约172户(含无手续的)全部按照相应的拆迁补偿标准进行了补偿,然而吴先生房屋手续齐全、诉求合理却遭遇了“双不公”的“区别对待”。2020年2月,当地街道相关工作人员曾与其沟通,称“先签合同,后续赔偿按承诺执行,不会让其吃亏”,但最终未兑现承诺,补偿标准反而被降低。

法律争议焦点:“法不溯及既往”原则未被采纳,土地证注销程序存疑

“我的房屋扩建行为发生在2007年,而《城乡规划法》2008年8月1日才正式生效,怎能用后续实施的法律认定此前的行为‘违法’?这不符合‘法不溯及既往’的基本原则!”吴先生在研究相关法律条文后,发现了核心问题所在。

媒体查阅相关法律得知,《立法法》第九十三条明确规定“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外”。吴先生2007年的房屋扩建行为发生在《城乡规划法》实施前,且取得了村委会明确许可,拆迁办以该法为由认定扩建部分为违章建筑,存在法律适用不当的问题。

同时,当地市、区现行政策也为吴先生的诉求提供了依据。《市区国有土地上房屋征收与补偿实施办法(修订)》与《某区国有土地上房屋征收与补偿实施细则》均明确,国有土地上房屋补偿需以具备资质的评估机构确定的市场价值为基准,住宅房屋选择货币补偿的,可额外获得评估价值20%的奖励。目前当地同类国有住宅评估比准价已达17785元/平方米,而集体土地补偿标准通常不足其1/3,仅土地性质认定差异一项,就导致吴先生的补偿款缩水超280万元。

更为关键的是,2025年3月,吴先生查询产权信息时发现,自己持有的国有建设用地使用权证已于2021年11月被当地自然资源和规划部门注销。“如此重要的行政行为,我完全不知情!既未收到注销决定书,也未被通知参与陈述申辩,更未召开听证会,程序明显不合规。”吴先生当即向执法部门提起行政诉讼,请求撤销该注销决定。

经街道办与该村村委会2022年5月出具的《情况说明》也直接证明了吴先生的说法,明确记载“其2007年翻建房屋经村委同意,在一层原地不动基础上,二层、三层利用挑梁扩建”,并由街道办领导陈某刚加盖了村委会公章,进一步佐证了扩建行为的合规性。

多方支持未落地:调解与区里领导要求难促执行

发现权益受损后,吴先生多次向当地街道办事处、自然资源和规划部门等反映情况,但均未获得明确答复。无奈之下,其通过法律途径维护自己的权益,先后向当地执法部门提起多起诉讼:除请求撤销国有土地使用权注销决定外,还以“土地性质认定错误、违反法律强制性规定”为由,起诉要求确认此前签订的补偿协议无效,并责令街道办事处按国有土地性质、房屋实际面积重新签订补偿协议。

在其中一起案件的庭前调解阶段,事情出现转机。“执法部门工作人员仔细核对了我的证据,包括国有土地使用证、村委会证明、同村村民补偿明细等,明确表示我的诉求合理,并当场对街道办代表进行了口头训诫。”吴先生回忆,执法部门工作人员强调“必须严格按照相关政策文件执行,不得搞‘区别对待’,要尽快给出合理的补偿方案”。

随后,吴先生就此事向当地相关领导反映,区里领导在接访时明确提出“要尊重历史事实、依法依规妥善处理,保障村民合法权益”的意见,并要求街道办限期反馈处理进展。

然而,这些支持与要求并未转化为实际行动。“执法部门调解后,街道办与我沟通,称‘需等待’;领导明确表态后,拆迁办仍拖延不办,每次联系要么以‘在走流程’为由推脱,要么直接不回应。”吴先生表示,截至目前,拆迁办仍未按文件要求重新评估房屋价值,也未提出具体的补偿调整方案。

吴先生明确了两项核心诉求:一是按房屋实际面积470.11平方米,以国有土地补偿标准安置——由评估机构以征收决定公告之日为时点评估房屋价值,若选择货币补偿,额外享受20%奖励,或按产权调换政策结清差价,补足此前因补偿标准差异产生的280万余元差额;二是依据当地街道低保待遇相关政策,按“每人40平方米、每平方米1.55万元”标准,获得186万元补贴(3人×40㎡×1.55万元/㎡)。

媒体就此事多次联系当地街道办事处,工作人员均以“相关事宜正在走法律程序,暂不便回应”为由挂断电话;当地自然资源和规划部门也未对注销土地证的程序合规性、后续诉求处理等问题作出明确解释。

媒体呼吁:以法治与担当破解拆迁维护权益困境,守护公平正义底线

这场看似个体的拆迁纠纷,实则是检验地方行政部门依法行政能力、政策执行统一性的“试金石”。国有土地使用证作为公民合法财产权益的重要法律凭证,其效力不应在拆迁过程中被随意弱化或否定;“法不溯及既往”是法治社会的基本准则,不应因行政便利而被忽视;同村同性质土地、同类型房屋的补偿标准“因人而异”,更违背了“公平、公正、公开”的拆迁工作原则。

在此,我们呼吁:

相关职能部门主动履职:当地自然资源和规划部门应正视土地证注销程序的合规性争议,及时向当事人出具书面说明,依法回应注销行为的法律依据与流程细节;灵芝街道拆迁办需摒弃“拖延思维”,严格对照执法部门调解意见与上级领导要求,尽快委托具备资质的评估机构对房屋价值重新核算,拿出具体、可落地的补偿调整方案,而非以“走流程”搪塞群众诉求。

强化监督与问责机制:上级主管部门应介入核查此次拆迁补偿中的“区别对待”问题,查清同村15户国有土地户补偿标准不一致的原因,若存在政策执行偏差或人为干预情况,需依规追究相关责任人责任,确保拆迁政策“一碗水端平”。

保障司法裁判的落地效力:执法部门庭前调解已明确当事人诉求合理,相关行政部门应尊重司法意见,主动配合推进纠纷化解,避免“调解归调解、执行归执行”的脱节现象,让司法文书中的公平正义真正转化为群众能感知的实际权益。

拆迁工作关乎群众切身利益,更关乎有关部门公信力。期待当地能以此次纠纷为契机,查漏补缺、规范流程,让“同地同价、同人同权”不再是政策文件中的文字表述,而是切实保障公民财产权益的行动准则,让法治阳光照亮每一位群众的维护权益之路。

事件后续,媒体将持续关注。