草原与乡土:苦难童年埋下的精神种子

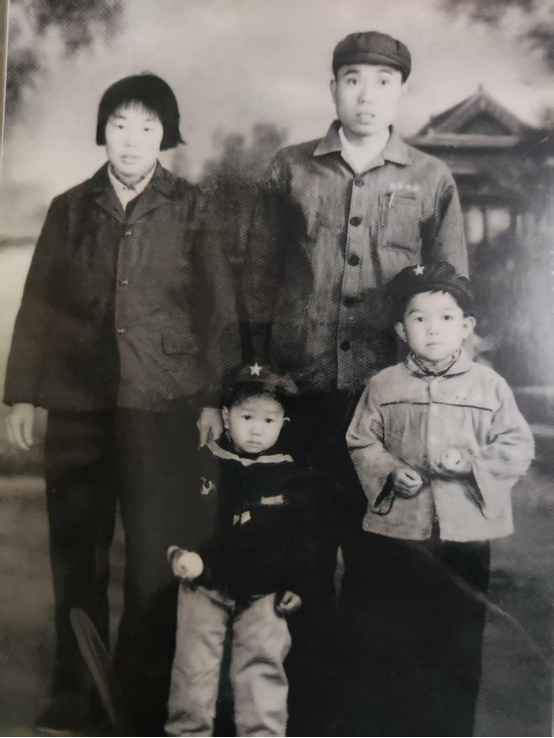

1973 年的夏天,徐庄乡安沟村的田埂上还带着晨露的微凉,孙淑霞的出生为这个贫困的家庭增添了新的牵挂。在她 8 岁之前,生命的底色是青海草原的辽阔与苍凉 —— 父亲作为早期响应国家号召赴西北支援建设的一员,带着家人在边疆扎根,将青春与汗水挥洒在这片土地上。父亲爱看书的习惯,如同一束光,穿透了边疆生活的艰苦,潜移默化地影响着年幼的孙淑霞。那些在煤油灯下静静流淌的文字,那些父亲随口讲述的杨家将、封神榜故事,在她心里埋下了对文学的懵懂向往,也塑造了她对 “家国” 与 “奉献” 的最初认知。

随后的日子,放羊、搬砖,她和大多农村姑娘一样扛起了生活的责任。那些辛苦劳作的日子,没有磨平她的意志,反而让她更懂得珍惜每一次改变命运的机会。放羊时,她会在山坡上默念记忆中的诗句;搬砖间隙,她会在闲暇时间写下对生活的感悟。小学时作文就常被当作范文的天赋,在艰苦的生活中并未褪色,反而成为她精神世界的慰藉。父亲 “哪怕自己吃亏,也要帮助他人” 的善良品格,母亲在困苦中依然乐观的生活态度,也悄悄融入她的血脉,让她在面对困境时始终保有一份坚韧与温情。这段苦难的童年经历,不仅让她深刻体会到基层百姓的生活不易,也为她日后的文学创作积累了最鲜活、最质朴的素材,更让她养成了 “像蒲公英种子一样,到哪都能生存” 的顽强生命力。

讲台与书桌:在烟火日常中坚守文学初心

辍学后的孙淑霞没有向命运低头,凭借着一股不服输的韧劲,她抓住了成为乡村教师的机会,先后在村小的学前班、一年级任教。站在三尺讲台上,看着孩子们清澈的眼睛,她仿佛看到了曾经渴望知识的自己。教学之余,她从不放弃学习,利用微薄的工资报名参加郑州幼师的进修课程,在忙碌的教学工作中挤出时间啃书本、写笔记,最终拿到了中专文凭,为自己的人生打开了一扇新的窗口。

在乡村教书的日子里,文学创作成为孙淑霞最忠实的陪伴。白天,她是教书育人的老师,用知识点亮孩子们的未来;夜晚,她是与文字对话的写作者,将一天的所见所闻、所思所感倾注于笔端。夜晚,灯下,她一字一句地打磨稿件,将乡村的烟火气息、师生间的温情互动、对生活的细腻感悟都写进文字里。她的第一篇作品发表在《河南青年报》上,当看到自己的文字变成铅字时,所有的疲惫都化为了前行的动力。此后,她笔耕不辍,稿件陆续登上《大河报》等报刊,每一次发表都是对她坚持的肯定,也让她更加坚定了用文字记录生活的信念。

跨界与闯荡:在时代浪潮中拓宽人生边界

成家后,为了给家人更好的生活,孙淑霞做出了一个大胆的决定 —— 离开熟悉的讲台,走进城市闯荡,先在郑州打工,闲暇作市场调研。先后在新密做服装生意,在登封东商埠街开服装专卖店,积累一些做生意经验,也成为一种宝贵的人生财富。

那个时代是最好的时代,正是社会经济蓬勃发展的时代,也是房地产葳蕤生长的时期。30 而立,经过考察,她和先生最终在登封投身房产中介生意,从最初的嵩山信息部到后来的佳欣房产,从个体到公司,从白手起家,到有房有车,每一步都走得踏实而坚定。

生意稳定后,孙淑霞骨子里的求知欲和对文字的热爱再次驱动她跨界。2013 年,她进入郑州晚报登封记者站工作,后来又到巩义记者站任职。新闻从业者的身份让她有机会走出登封,走遍郑州周边的乡镇村落,接触到各行各业的人和事。她积极向上,利用工作之余在中南大学进修,取得文凭同时提升自己。在十几年的媒体生涯中,她不仅锻炼了新闻写作的功底、提高了站位、开阔了眼界,更积累了大量鲜活的现实素材 —— 作为无数个体中的一个,她紧贴时代的脉络,无论是国家和城市发展的的划时代变迁,还是基层百姓的喜怒哀乐,都是她文学创作的宝贵财富。

在几番跨界闯荡中,孙淑霞不仅实现了经济上的独立,更拓宽了人生的边界,培养了敏锐的观察力和果断的行动力,这些都为她后来的文学创作和公益事业奠定了坚实的基础。

不管是在乡村,还是在城市的文艺界、新闻界,大家都尊称她为孙老师。

笔墨与善意:让文学成为传递温暖的桥梁

对孙老师而言,文学从来不是孤芳自赏的消遣,而是连接生活、传递温暖的桥梁。从教学时期的散文随笔,到记者生涯的新闻通讯,再到后来的小说、散文、诗歌、歌词和剧本创作,她的写作始终扎根现实,聚焦普通人的生活与情感。她写父亲的一生,在《父亲》一文中,通过 “彻夜陪护医院”“开荒种地”“慷慨帮助乡邻” 等细节,刻画了一位严厉又温柔、平凡却伟大的父亲形象,将对父亲的思念与感恩融入字里行间,让无数读者产生共鸣;她写自己的人生经历,在《一路向南》中,以国庆家庭旅行为线索,串联起中原到江南的地理跨越与亲情温暖,文字灵动优美,既展现了祖国的大好河山,也传递了家人之间的血脉亲情。

初心与传承:活成自己喜欢的模样

秋去春来皆序章,杏花疏影是寻常。如今,孙淑霞依然保持着对生活的热爱和对文学的坚守。她常说,自己就像蒲公英的种子,无论落到哪里都能扎根生长。从青海草原到登封乡村,从牧羊女到文学作家,从乡村教师、报社记者到跨行业经商,她的人生道路充满了坎坷与挑战,却始终向阳而生。过往不可追,当下需珍惜,未来仍需努力。跨界的经历让她不断成长,文学的坚守让她内心丰盈,公益的善举让她收获温暖。

“嵩山地区是中华民族重要发祥地,倘若嵩山文化彰显中文化包容和自信的特质,那么母亲河黄河汇聚百川,终成浩荡之势。孕育了辉煌的华夏文明,构筑了无数黄河儿女的人生纬度。”在巩义漫步黄河边,面对这条孕育了中华文明的、见证了无数历史的变迁与人生起伏的母亲河,孙淑霞认为,自己不过是其中微不足道的浪花一朵,她最大的希望是厚重的“黄河精神”:自强不息、勇往直前的奋斗精神,厚德载物、滋养万物的奉献精神,敬畏自然、和谐共生的生态精神等能滋养儿女,勇往直前、坚韧不拔,成为最好的自己。

孙淑霞的文学创作还在继续,她计划再写一部长篇小说,记录时代,挖掘那些藏在岁月深处的不同人生和历史的巨大变迁。她希望通过自己的作品,让更多人看到普通人在时代浪潮中的奋斗与坚守,感受到生活中的温情与时代的美好,感受人生的酸甜苦辣。孙淑霞的人生故事告诉我们,无论出身如何、经历怎样的坎坷,只要心怀坚韧与善意,保持对生活的热爱和对理想的追求,就能在时代的褶皱里绽放属于自己的光芒,活成自己喜欢的模样。