当前电动汽车行业竞争激烈,而电池管理系统(BMS)算作新能源汽车的大脑,其技术进展直接决定了车辆的安全性、续航里程和使用寿命。

根据目前的研究和发展,BMS技术正朝着更精准、更智能、更安全的方向快速演进,同时也面临着一些亟待突破的难点。

事先声明,该文章非专业研究BMS,个人观点仅供参考,欢迎指正。

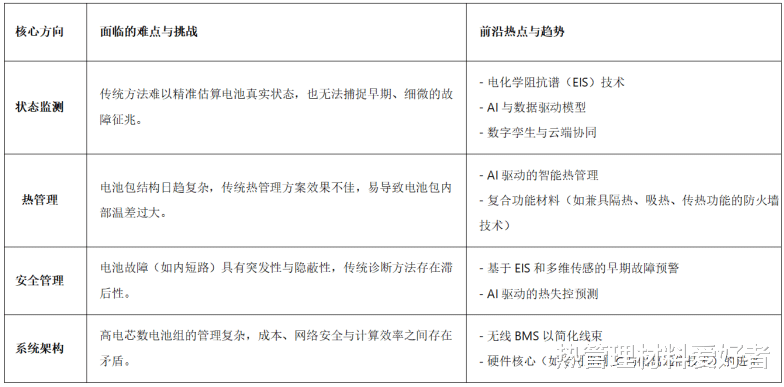

为了让大家能快速把握核心,本文将当前BMS领域的难点与热点归纳为以下几个方面:

对电池充电状态(SOC) 和健康状态(SOH) 的精准把握,是BMS最核心的任务,也是当前技术突破的重点。

技术难点在于,传统的监测方案主要依赖电压、电流和少量温度传感器的数据,这好比是通过观察外表来猜测一个人的健康状况,无法了解内部细微的病理变化。

例如,对于大圆柱电池,现有的方案难以监测到每一个电芯的状态。

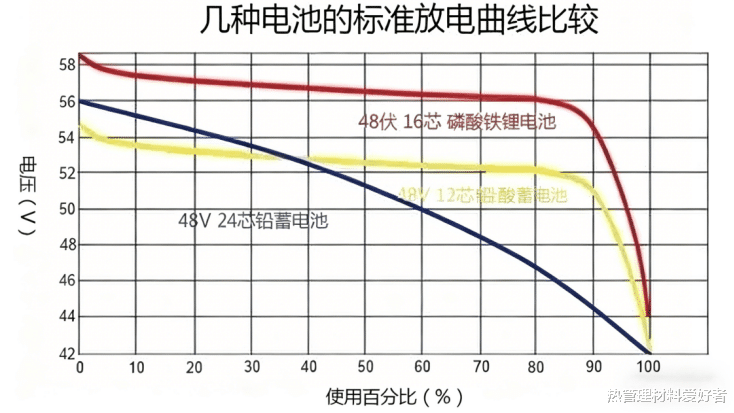

且磷酸铁锂(LFP)电池平坦的电压曲线也给状态估算增加了很多压力。

此条路径的前沿热点:

电化学阻抗谱(EIS)技术:这项技术就是电池CT扫描。

通过分析电池内部不同频率下的阻抗响应,可以精准探测到电池的内部温度梯度、老化程度和微短路等细微变化。

国外一些公司正致力于将以往仅限于实验室的EIS技术集成到量产车的BMS芯片中。

AI与数据驱动:利用人工智能,特别是机器学习算法,能够从海量的电池历史数据中学习规律,从而更精确地预测电池的SOH和剩余寿命(RUL)。

国内一些团队就在开发基于AI的电池研发平台,其中包括电池垂类大模型。

数字孪生与云端协同:为物理电池在云端创建一个高保真的虚拟模型,可以实时模拟和预测电池行为,从而实现更优化的管理和前瞻性维护。

温度是影响电池性能、寿命和安全的关键因素,热管理系统需要确保电池在任何工况下都处于最佳温度区间。

技术难点在于,随着电池包能量密度的提升和结构的复杂化(例如多层电芯模组),传统的液冷板等方案可能无法保证所有电芯温度一致,导致电池包内温差过大,影响整体性能。

此条路径的前沿热点:

AI驱动智能控温:未来的热管理系统不仅仅是被动散热,而是能够基于AI算法,根据实时工况和预测模型,主动调整冷却策略,实现精准的温度控制,必要时还能通过pi加热膜或者PTC加热器对电池进行低温加热,保证冬天的续航里程。

新材料与新结构:研究兼具"隔热—吸热—传热"功能的复合防火墙材料,可以有效阻止热失控在电池包内的蔓延,结合现有的防火材料(CR-2050泡棉等)和防撞材料(如MPP等)研究出更好的热管理结构。

同时,一些企业在电池包内嵌入冷却通道的设计,也是从结构层面提升热管理效率的典范。

(图片来源网络,侵删!)

我是宝益科技,深入研究分享新能源汽车配件、动力电池热管理材料创新解决方案,如果您有不同看法,或者对我有什么改进意见,欢迎在评论区留言。