2014年实施的机关事业单位养老保险制度改革,旨在推动养老保险制度并轨,促进社会公平。其大方向值得肯定。但是,在改革的具体执行过程中,由于采取“老人老办法、新人新办法、中人过渡的办法”,客观上因退休时间节点的不同,造成了显著的代际待遇差,形成了新的不公。从而引发了广大早退人员的强烈不满。

造成这种养老待遇差距表现为以下三个方面:

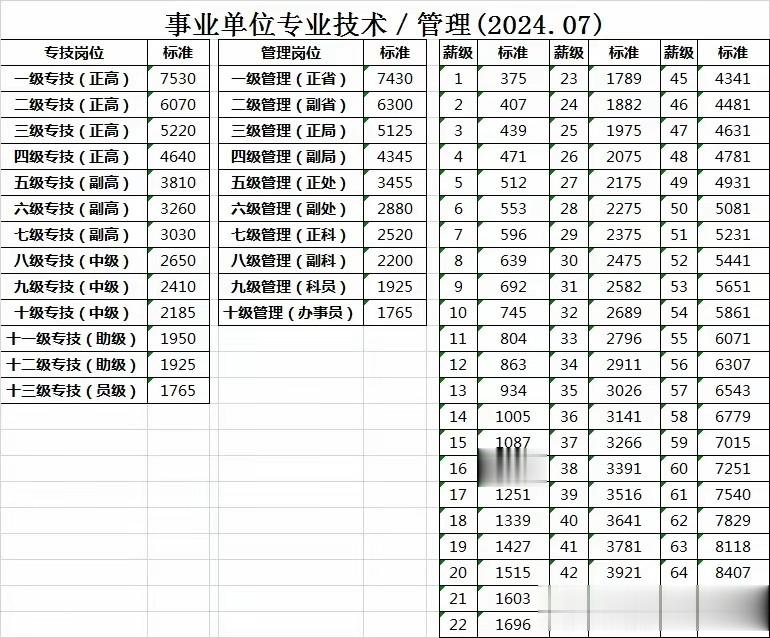

一、“中人”的困惑,因为在职职工的工资是逐年提高的,比如,从2014年到2024年这十年的工资增长来看,这个增幅与增速是很大的,如一个中级职称八级岗位的工资标准,2014年前退休的人员执行的是2006年的岗位工资标准,只有780元,之前八年没有变化,而2014年就提高到了1550元,2024年提高到了2650元,薪级工资也是一样,假如这位八级岗位的薪级为37级,2006的37级只有944元,2014年2147元,2024年薪级37级就提高到了3266元。这十年是每年都有变化。

例子二,副高六级,2014年前退休执行2006年的岗位工资标准只有1040元,之前八年没有变化,而2014年就提高到了1890元,2024年提高到了3260元。再看薪级工资,假如这位副高六级的薪级为38级,2014年前退休执行的是2006年的薪级工资标准,只有984元,2014年年提高到了2246元,2024年提高到了3391元。十年10次变化,而退休人员养老金调整幅度远低于在职职工工资的增幅,这样十年过渡期的“中人”,早退一年,待遇就锁低一生。

2014年10月至2024年10月退休的“中人”,其养老金计算采取的“新老办法对比,保低限高”,以每年10%的逐年递增的比例发放补差,这样就导致2015年退休人员只能领取10%的对比差额,而2024年退休者就可以全额领取新办法计算的养老金。不仅如此,而且,因为工资的增长,养老保险缴费基数也同样增长,这样就出现了越往后养老金就越高,早退一年,养老待遇就只能锁定低一生的结果。这就出现了同地、同工龄、同职级职称的人员,只因早退几年,养老金差距可达千元甚至成倍的差距,且此差距将伴随终身调整而持续存在。

二、“老人”的窘境,这里的“老人”不是单纯指年龄上的老人,而是特指养老金并轨改革前退休的人员。因为养老金制度改革采取“老人老办法”,这批人没有参加养老保险缴费,当时为了保证“老人”的待遇不受影响,而采取了“老人老办法”,但是在“老人老办法”政策执行过程中出现的偏差,使得这个“老人”群体,奉献一生,却成了“新政的边缘人”。2014年9月30日以前退休的“老人”,因沿用旧的计算方法,一方面,其初始退休金基数偏低。以中级职称八级为例,当时的岗位工资才780元,假如薪级为37级,工资标准只有944元,两项相加之和也只有1724元,即使按照工龄35年以上的90%计算,也只有1551元。刚好相当于2014年工资标准提高后的岗位工资一个部分。虽经历历年调整,(除了2015年3号文件的一次退休金增加)但因后面调整机制参与养老金制度改革以后统一的养老金调整比例,这样其绝对增长额远低于新退休人员。以至于到十年过渡期结束时,“老人”的养老待遇与晚退休的同事相比,普遍仅为对方的50%—70%。其历史贡献未能在新制度中得到很好体现这样就使得这批“老人”群体就一生锁定在养老待遇的最低端。

还有一个职业年金的叠加,让“老人”的养老待遇更逊一筹。职业年金的设置本意是为使“中人”的养老待遇不降低而增设的一个养老补充措施。按个人的工资比例,个人缴纳4%,财政承担8%。应该说是要在把“老人”的养老待遇作为参照而设置的一个补充措施,但事实上却是“老人”的养老待遇远低于晚退“中人”,这样,晚退“中人”职业年金的叠加不仅扩大了与“老人”的养老待遇差距,也使“中人”形成了梯级式差距。

三、“指数化”加剧马太效应。比如,国家每年按统一比例进行养老金调整,同样与新人养老金挂钩最新社会平均工资的机制并行,使得基数高的养老金调整增长更快,基数低的“老人”养老待遇增长相对缓慢。使二者的差距随着时间的推移越拉越大。

四、“多缴多得”原则掩盖下的制度不公。新的养老金制度的一个基本原则是“多缴多得,长缴多得”。这个基本原则本身没有问题,但应该有一个前提条件,就是在同样起点下的“多缴多得,长缴多得”,而在新的养老保险制度开始实施时,这个原则是没有普遍意义的。很明显,2014年10月开始实施新的养老保险缴费制度,2015年比2014年就多缴了一年,2016年又比2015年多缴了一年,2024年就是说已经缴纳了10年养老保险费,以后随着时间的推移只能是一年比一年交得多,交的时间长。后面的肯定比起始时间交得多,交的时间长,要一直到2014年10月1日以后参加工作的人员退休时,才能显示同样起点的“多缴多得”。所以,在“新人”退休前的所有退休人员完全以养老保险费缴纳的多少来确定养老金的多少是不科学的,这样做是对早退人员的最大的不公,特别是对养老保险制度改革前退休的“老人”更是一种制度的不公。

客观地说来说,养老金的本质,应是对劳动者整个职业生涯贡献的延期支付和肯定,其核心依据应是工龄的长短、岗位贡献与专业技能等因素来决定,而不应以“退休年份”这一不确定因素所主导。

现行的三元划分模式,在改革初期为减少阻力发挥了“缓冲垫”作用,但十年过渡期已结束,其“基于时间点上制度切割”本质,已演变为固化和锁定历史不公的制度性障碍,背离了“按劳分配”和“共享发展成果”的初衷,严重挫伤了改革群体的支持热情。

基于此,有人提出了促进机关事业单位养老待遇公平分配的建议,以寻求破解困局的路径,让改革红利更公平地惠及每一位退休人员。

1、建立“全国统一的养老金重算与补偿机制”。具体来说,对2014年9月30日前退休的“老人”和2014年10月—2024年10月间退休的“中人”进行全面核算。

打破“老人”和“中人”的身份标签,统一采用新制度框架进行核算。取消“中人”每年递增10%的锁定限制,按其实际工龄、视同年限等因素,全额计算其应得的待遇,并对历年差额进行补偿。

可采取“历史贡献视同缴费动态”补偿机制。对2014年9月30日以前的工龄,给予额外的“工龄补贴”或“历史贡献补偿金”,或将其职业年金的“视同缴费”部分进行实质性指数化记账,以补偿其因改革未积累职业年金而造成的损失 。

2、实施“保低控差”的调整与保障机制。比如,设定待遇差距控制线。确保早退人员调整后的养老金,不低于同职级、职称新退休人员核定的养老待遇。今后养老金年度调整时,可探索对早退人员给予定额调整的倾斜,以更快地弥合养老待遇的绝对差距。

3、强化政策透明与沟通,重建养老保险制度机制。可采取公开养老金计算模型、参数和财政测算依据,通过简明模式,线上测算工具等方式,让在职和退休人员都能“看得懂、算得清、信得过”,并对重新核算的原理与结果进行广泛沟通,以形成改革共识。

养老问题,不仅是经济问题,也是一个社会问题,更是每个人的尊严问题。一个成熟的制度,不应让早退的奉献者用“一生的养老待遇差距”来为改革买单。应让每一位为国家发展奉献毕生心血的老同志都能体面的生活,安享晚年,共享他们亲手参与与创造的发展成果。这也是维护社会公平正义、促进社会和谐稳定的必然要求。