下班掏出钥匙时,指尖又触到了熟悉的冰凉 —— 门口鞋柜上,本该放着张阿姨蓝色饭盒的地方,如今只剩一道浅痕。这道痕像根细针,扎得我心里发空,连楼道里的声控灯都显得比往常暗了些。

张阿姨走了半个月了。过去五年,不管加班到多晚,我总能在门口收到热乎饭菜,红烧肉的油香裹着酱油的醇厚,番茄炒蛋的酸甜渗进米饭缝里,是我独居生活里最暖的光,比家里的白炽灯还让人安心。

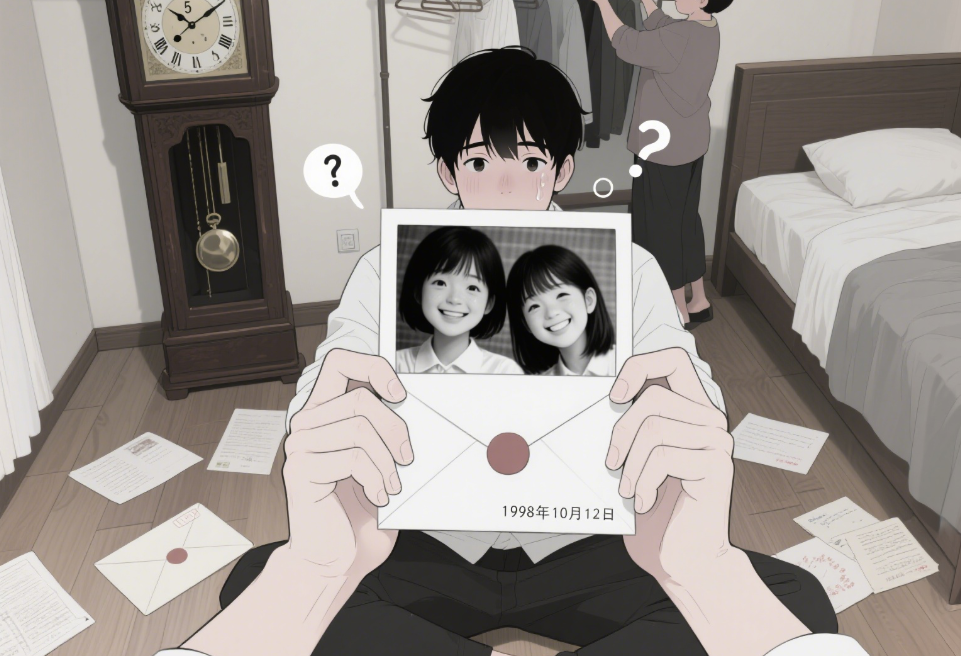

今天帮阿姨儿子整理遗物,在衣柜最底层的木盒里,我翻到张泛黄的黑白照片。照片上年轻女人眉眼弯弯,眼尾的弧度、嘴角的梨涡,竟和我有七分像,她身边站着的姑娘,梳着八十年代的短发,正是年轻时的张阿姨。这个和我如此相似的女人,是谁?

我叫李原,28 岁,在一家出版社做校对。每天下班回家,钥匙插进锁孔前,我总会先瞥一眼鞋柜 —— 这是五年养成的习惯,像条件反射,源于张阿姨第一次送饭盒的那个夜晚。

第一次收到饭盒,是我搬来这栋老楼的第三个月。那天校对一本历史书到十点,眼睛酸得发涩,抱着桶红烧牛肉泡面刚掏出门钥匙,对门的门就 “吱呀” 一声开了。

“小伙子,刚搬来的吧?” 门外站着位头发微卷的阿姨,鬓角别着朵白色小发卡,穿着洗得发白的碎花围裙,手里端着个蓝色搪瓷饭盒,盒沿还沾着点红烧肉的油星,“我住对门,姓张。这几天总见你抱泡面,给你端了点热菜,趁热吃。”

我愣了愣,手还僵在泡面桶上,连忙接过饭盒:“阿姨,太麻烦您了,我…… 我下次给您把饭盒送回来。”

“别客气,” 张阿姨笑着摆手,眼角堆起两道浅纹,像揉皱的棉纸,“我儿子在深圳做 IT,家里就我一个人,做多了也是剩。你一个人在外打拼,总吃泡面哪行,得吃口热的。”

饭盒里是青椒肉丝和炒青菜,青椒脆嫩,肉丝裹着淀粉,咬着软乎,青菜还带着点脆劲,油不多,却喷香。那天我坐在小餐桌前,把饭菜吃得干干净净,连汤汁都拌了米饭,最后捧着空饭盒,心里暖得发涨。

第二天傍晚,我洗干净饭盒,擦得锃亮,敲开张阿姨家的门。她家门厅摆着个老座钟,“滴答” 声里,她正择菜,见我来,连忙擦手接过饭盒:“不用这么急,我这儿还有呢。” 我瞥见厨房窗台上摆着盆绿萝,叶子绿油油的,顺着窗台垂下来,像道绿色的帘子。

后来,蓝色饭盒成了日常。周一红烧肉,肥瘦相间,炖得能抿化;周三番茄炒蛋,番茄熬得出汁;周五冬瓜丸子汤,丸子是手剁的,咬着有肉劲。张阿姨的菜谱像有魔力,总能刚好对上我当天的胃口 —— 比如我某天早上没吃早饭,中午啃了个面包,晚上打开饭盒,准是稠稠的南瓜粥配酱菜。

有次我随口提了句 “不爱吃葱,总觉得冲”,第二天打开饭盒,番茄炒蛋里果然没半点葱星子。我拿着饭盒敲开阿姨家门,眼眶有点热:“阿姨,您怎么记这么清楚?”

张阿姨正擦桌子,闻言抬头笑,手里的抹布还滴着水:“看你上次吃泡面,把调料包的葱粒挑得干干净净,纸筒里堆了一小撮,就记着了。你们年轻人总说忙,吃饭的小事,我帮你多留意点。”

那时我还不知道,这份 “留意” 不是偶然,是藏着跨越二十年的承诺,像老座钟的齿轮,早就在时光里转好了方向。

我十岁那年,父母出了车祸,一起走了。远房舅舅接我去住,他家在城郊,房子小,舅妈总唉声叹气,我寄人篱下,连说话都不敢大声。十八岁考上大学,我填了离家最远的城市,搬了出来,从此习惯了一个人扛所有事 —— 感冒了自己扛,水管坏了自己修,生日就买个小蛋糕,对着蜡烛说句 “生日快乐”。

张阿姨是第一个主动走进我生活的人。她从不打听我的过去,不追问我为什么总一个人,却总在细微处照顾我。

去年冬天,我加班时淋了雨,回家就发烧,昏昏沉沉睡了一天。傍晚时,门被轻轻敲响,我挣扎着爬起来,开门时差点栽倒,张阿姨连忙扶住我,手里拎着个保温桶,另一只手攥着包退烧药,指尖冻得发红:“听你早上咳嗽声不对,敲了好几次门都没应,我急坏了,还以为你出什么事了。”

她伸手摸我额头,掌心的温度比退烧药还暖,带着点肥皂的清香:“快把姜汤喝了,再吃片药,发发汗就好了。我熬了生姜红糖水,放了点红枣,不那么辣。”

我坐在沙发上,捧着保温桶喝姜汤,辣得直皱眉,却不敢吐,怕辜负她的心意。张阿姨坐在旁边织毛衣,毛线是浅灰色的,针脚细细的,她絮絮叨叨地说:“你啊,就是不会照顾自己。衣服穿得少,淋了雨也不换,下次再这样,我可得说你了。以后不舒服,一定要跟我说,别硬扛。”

“阿姨,您对我太好了。” 我小声说,喉咙里像堵着棉花。

她手里的毛线针顿了顿,抬头看我,眼神软下来,像晒过太阳的棉花:“我就当多了个儿子。你爸妈要是还在,肯定也盼着你好好的,天冷了让你加衣,饿了给你做饭。”

那天晚上,张阿姨没走,在客厅沙发上蜷了一夜。她带了床小被子,裹得像个粽子,我让她睡我房间,她摆手说 “不用,沙发舒服”。第二天我退烧了,她才放心回家,临走前还煮了粥放在锅里,粥里放了小米和山药,贴着张纸条:“粥温在锅里,记得热了吃,别空腹。”

从那以后,我不再只把她当邻居。加班晚了,会给她发消息说 “阿姨别等我,早点睡”;周末去菜市场,会多买把她爱吃的菠菜;买了新鲜水果,会先给她送一半过去。她总说 “你太客气”,可我知道,这是我能为她做的一点点小事 —— 就像她为我做的那样。

有次阿姨翻出旧相册,坐在沙发上,戴着老花镜,指着一张照片给我看:“这是我儿子,跟你一般大,在深圳做 IT,一年就回来一次。上次他寄了箱荔枝,可甜了,我给你留了点,在冰箱里。” 说着叹了口气,手指摩挲着照片边缘:“孩子大了,都要飞远,留不住。”

我看着照片里笑盈盈的年轻男人,穿着白衬衫,眉眼像张阿姨,说:“等他回来,我请你们吃饭,去楼下那家川菜馆,听说鱼香肉丝做得好。” 阿姨眼睛亮了,连连点头:“好啊,好啊,我跟他说,让他早点回来。”

今年春天,张阿姨的身体开始不对劲。

先是送饭菜的时间越来越晚,以前我六点下班,饭盒准在鞋柜上,后来要等到七点多,有时我下班回家,饭盒还是温的,手摸上去不烫,阿姨说 “年纪大了,做饭慢了,火开小了怕糊”。我没多想,只当是她累了,还说 “阿姨您别做了,我自己吃就行”,她却摆手说 “没事,我在家也没事干”。

后来我发现,她说话时总咳嗽,声音哑哑的,脸色也比以前苍白,以前总带着红晕的脸颊,现在像没晒过太阳的纸。有次我去送水果,见她坐在椅子上,捂着胸口咳嗽,咳得肩膀都抖,我连忙递水,她喝了口,才缓过来:“老毛病了,春天空气干,呛得慌。”

我劝她去医院检查,她总推脱:“老毛病了,咳嗽几声没事,吃点止咳药就好。去医院多麻烦,还花钱。” 我不放心,周末硬拉着她去了社区医院。路上她还说 “真不用,我身体好着呢”,可走到医院门口,她的手却有点抖,我攥着她的手,说 “检查下放心”。

检查结果出来时,我正在校对一本散文集,字里行间都是 “岁月静好”,手机却突然响了,是阿姨儿子的电话,他声音发颤,像被风吹得不稳:“李原,我妈是肺癌晚期,医生说…… 最多还有三个月。”

我手里的笔 “啪” 地掉在桌上,油墨在纸上晕开一团黑,像块乌云。我跑到医院时,阿姨正坐在病床上,穿着蓝白条纹的病号服,头发有点乱,见我来,勉强笑了笑,扯了扯病号服的衣角:“别听我儿子瞎说,我没事,就是有点炎症,过几天就能回家给你做红烧肉。”

我走到床边,蹲下来握住她的手,她的手很凉,比冬天的自来水还凉,指节有点肿:“阿姨,我们好好治,肯定会好的。医生说现在医术好,能治好的。” 我声音发紧,眼泪在眼眶里打转,怕她看见,使劲眨了眨。

阿姨拍了拍我的手背,力道很轻,像羽毛拂过:“傻孩子,人总有这么一天,我都这把年纪了,不怕。我就是放心不下你,以后没人给你送饭菜了,你要记得按时吃饭,别总吃外卖,不干净。”

住院的日子里,我每天下班都去医院。阿姨清醒的时候,会让我读散文给她听,尤其是汪曾祺的,她说 “汪先生写的菜,听着就香,心里踏实”。我读《端午的鸭蛋》,她就笑:“以前我也给你叔叔腌过鸭蛋,油多得很,下次…… 下次给你做。” 可她自己也知道,没有 “下次” 了。

有时她会突然说:“我还记得第一次见你,你抱着泡面,瘦得像根豆芽,穿个薄外套,风一吹就晃,我就想,这孩子得多孤单啊,连口热饭都吃不上。” 我听着,眼泪就掉下来,砸在书页上,晕开 “高邮鸭蛋” 四个字。

有次我给她带了粥,是楼下粥铺买的小米粥,她喝了两口,皱了皱眉,又笑着说:“不如我做的好喝吧?等我出院,给你做鸡丝粥,放你爱吃的香菇,再撒点葱花…… 哦对,你不爱吃葱,那就不放。” 我点头,眼泪却掉进了粥碗里,混着粥一起喝下去,又咸又暖。

我知道,她的 “出院”,只是个美好的念想,像肥皂泡,看着亮,一戳就破。

阿姨的病情恶化得很快,六月初的时候,她已经不能说话了,只能靠输液维持,眼睛也总闭着,偶尔睁开,也没什么神采。她儿子请了护工,白天晚上守着,可我还是每天去,坐在床边陪她,给她擦手,读以前读过的散文 —— 她爱听的《昆明的雨》,我读了不下十遍。

有天我读 “卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的一角,不时吆唤一声‘卖杨梅 ——’” 时,阿姨的手指突然动了动,像被风吹了下,眼睛慢慢睁开,看着我,嘴角似乎想往上扬,却没力气。

我知道,她还记得,去年夏天,我们一起去菜市场买杨梅。那天太阳大,她撑着把蓝格子伞,拉着我的胳膊,走到杨梅摊前,跟卖杨梅的阿姨砍价:“大姐,便宜点呗,我这干儿子爱吃,你看他瘦的,得补补。” 最后买了两斤,她让我拿着,自己拎着菜,走几步就问 “沉不沉,我帮你拿”。

六月十五号那天,我正在单位校对稿子,是本儿童书,画满了卡通小熊,手机突然响了,是阿姨儿子的电话,他声音哭哑了,像被砂纸磨过:“李原,你快来医院,我妈…… 我妈快不行了。”

我抓起包就往医院跑,地铁里人多,我挤在人群里,眼泪止不住地流,怕别人看见,就低着头,盯着自己的鞋尖。我脑子里全是张阿姨的样子 —— 她笑着递饭盒的样子,织毛衣的样子,摸我额头的样子,还有她说 “给你做鸡丝粥” 的样子。

我还没来得及跟她说,我学会做番茄炒蛋了,虽然炒得有点糊;还没来得及请她和她儿子吃饭,去那家川菜馆;还没来得及跟她说,她不是 “半个妈”,她就是我妈,是我后来找回来的妈。

赶到医院时,病房里已经围了几个人,有阿姨的远房侄女,还有楼下的王奶奶,阿姨儿子蹲在床边哭,肩膀一抽一抽的。我走到床前,阿姨已经没了呼吸,眼睛闭着,脸上很平静,像睡着了,嘴角还带着点浅浅的笑,仿佛梦见了什么好事。

她的右手攥得紧紧的,像握着什么宝贝,我轻轻掰开,里面是张叠得整整齐齐的纸条,纸是从病历本上撕下来的,上面是她歪歪扭扭的字,比以前丑多了,大概是她最后几天清醒时写的:“原原,饭盒在阳台柜子里,还有一袋香菇,记得做鸡丝粥,别放葱。”

那天我没哭出声,只是站在床边,看着阿姨的脸,想起过去五年的点点滴滴 —— 门口的蓝色饭盒,感冒时的姜汤,织了一半的浅灰色毛衣(后来我才知道,是给我织的),还有她总说的 “我就是你半个妈”。眼泪像断了线的珠子,砸在病号服上,湿了一小块,可她再也看不见了。

处理后事的时候,阿姨儿子红着眼跟我说:“我妈走之前,清醒了一会儿,反复跟我说,让我以后多照顾你,说你一个人不容易,怕你受委屈。她还说,你跟她年轻时候的一个朋友很像,眉眼像,连不爱吃葱的习惯都像。”

我愣了愣,心里像被什么撞了下,却没敢问那个朋友是谁 —— 那时我还不知道,阿姨的话里,藏着一个关于我生母的秘密,像埋在土里的种子,等我去挖。

阿姨走后的半个月,我总习惯在下班时看一眼门口的鞋柜,每次都空落落的,只有那道浅痕,像个印子,刻在上面。有时加班到深夜,回到家,看到漆黑的楼道,会突然想起她以前总在阳台开灯 —— 她阳台的灯是暖黄色的,透过窗户照在楼道里,像个小太阳,她说 “给你留盏灯,怕你走夜路害怕,磕着碰着”。

上周六,阿姨儿子要回深圳了,他给我打电话,声音还有点哑:“李原,你有空来帮我整理下我妈的遗物吗?我妈说,有些东西,可能你比我更懂。” 我连忙答应,挂了电话,拿着钥匙,往对门走。

阿姨家的装修很旧,客厅的沙发还是二十年前的款式,棕色的人造革,有点脱皮,茶几上放着我上次借她的《汪曾祺散文集》,书页里夹着她做的书签 —— 是用干桂花做的,现在还带着点香味。窗台的绿萝还活着,叶子比以前长了,垂到了地上,我伸手摸了摸,土是湿的,大概是阿姨儿子浇的。

我们从卧室开始整理,衣柜里的衣服叠得整整齐齐,大多是深色的中老年款,领口都熨得平平整整。阿姨生前爱干净,衣服总洗得香香的,现在打开衣柜,还能闻到淡淡的肥皂味。整理到最底层时,我摸到一个硬邦邦的东西,裹在旧棉布里,像个盒子。

“这是什么?” 阿姨儿子凑过来,他蹲在地上,头发乱糟糟的,“我从来没见过我妈有这个盒子,以前整理衣柜,也没见过。”

我轻轻打开旧棉布,里面是个深色的木盒,上面雕着简单的梅花花纹,漆掉了不少,看起来有些年头了,盒锁是铜的,已经生锈了,一掰就开。盒子里铺着红色的绒布,有点褪色,放着一叠旧照片和几封书信,还有个小小的银镯子,上面刻着 “慧” 字。

照片大多是阿姨年轻时的,有她和叔叔的合影,还有她儿子小时候的照片 —— 穿着开裆裤,坐在地上玩积木,阿姨蹲在旁边,笑得眼睛都没了。我一张张翻着,突然停住了 —— 一张黑白照片从里面掉了出来,落在地板上,发出 “啪” 的轻响。

我弯腰捡起来,心脏猛地一跳,像被什么攥住了。照片上有两个年轻女人,站在一棵老槐树下,槐花开得满树白。左边的女人穿着八十年代的连衣裙,浅蓝色的,扎着马尾辫,眉眼弯弯,嘴角带着笑,眼尾的弧度、鼻梁的形状,竟和我有七分像。右边的女人,穿着格子衬衫,剪着短发,笑容爽朗,正是年轻时的张阿姨。

照片的边角有些磨损,卷了边,背面用钢笔写着 “慧慧与我,1985 年夏”,字迹娟秀,是张阿姨的字。

“慧慧?” 我喃喃自语,这个名字像根针,突然扎进了我的记忆里 —— 我妈生前,名字就叫林慧,舅舅以前跟我提过一次,说 “你妈叫林慧,是个好女人”。

我拿着照片,手开始发抖,指尖冰凉,照片边缘硌得我手心疼。照片上的女人,会不会就是我妈?可我对我妈的印象,只停留在十岁前的模糊记忆里 —— 她好像总笑着,身上有股香皂味,家里只有一张泛黄的全家福,照片上的妈妈,脸已经看不太清了,只能隐约看到眉眼的轮廓。

“哥,你认识照片上这个叫‘慧慧’的女人吗?” 我抬头问阿姨儿子,声音有些发紧,像被勒住了喉咙。

他凑过来看了看,皱着眉想了想,手指挠了挠头:“我小时候好像听我妈提过这个名字,说她年轻时候有个最好的闺蜜,叫林慧,住在一个院儿里,后来好像出了什么事,就断了联系。怎么了?这照片有问题吗?”

林慧?我妈就叫林慧!

我拿着照片,看着上面和我相似的眉眼,又看了看旁边笑着的张阿姨,心里突然涌起一个念头,像潮水一样涨上来:阿姨照顾我,不是偶然,是因为这个叫林慧的女人?这个女人,真的是我的生母吗?那她为什么不跟我说?

我攥着照片,指尖因为用力而发白,指节都泛了青。阿姨儿子还在整理衣柜里的衣服,衣架碰撞的声音 “哗啦” 响,客厅里的老座钟 “滴答滴答” 地转,每一声都像敲在我心上,震得我发慌。

照片上的林慧,眉眼和我如此相似;阿姨生前总说我像她的老朋友;她还叮嘱儿子要多照顾我,甚至为了我搬回老楼 —— 这一切,难道只是巧合吗?

如果照片上的女人真的是我妈,那阿姨为什么从来没跟我说过?她们年轻时到底发生了什么事,让她们断了联系?这个藏在衣柜最底层的木盒,又藏着多少关于我生母的秘密,多少没说出口的话?我看着手里的照片,心里塞满了疑问,却不知道该向谁求证,只能任由不安像藤蔓一样缠上来。

06“哥,你等一下,” 我叫住正在收拾衣服的阿姨儿子,声音还有点抖,“盒子里还有书信,我们看看,说不定…… 说不定能找到线索。”

阿姨儿子点了点头,他也看出了我的不对劲,蹲在我旁边,我们坐在卧室的地板上,借着窗户透进来的光,小心翼翼地打开那些书信。信封大多是牛皮纸的,边缘磨损,上面的邮票已经泛黄,印着 “中国邮政” 的字样,邮戳的日期从 1985 年到 1998 年,跨度整整十三年,像一条长长的时光线。

第一封信是 1985 年秋天写的,信封上写着 “致兰兰”,落款是 “慧慧” —— 我突然想起,阿姨的名字叫张兰,以前她的医保卡上写着。

我轻轻抽出信纸,纸已经发脆,上面的字迹娟秀,和照片背面的字不一样,应该是 “慧慧” 写的:“兰兰,见字如面。我昨天去医院检查,医生说我怀孕了!他(应该是我爸)知道后,抱着我哭了,说要给孩子起个名字,叫‘原原’,说希望孩子能平平安安的,别像我们这么苦。等孩子出生,我们就做儿女亲家好不好?你要是生了女儿,就让他们在一起;要是生了儿子,就让他们做最好的兄弟,像我们一样。”

“原原” —— 这是我的小名!我爸妈生前,一直这么叫我,舅舅后来也偶尔叫,说 “原原,你小时候可乖了”。我手里的信纸突然掉在地上,像被风吹走的叶子,心脏 “咚咚” 跳,快得要冲出胸口。

阿姨儿子也愣住了,他捡起信纸,看了一遍,又看一遍,声音都变了调:“这…… 这难道真的是你妈写的?‘原原’,不就是你吗?”

我捡起另一张信纸,手指发抖,几乎握不住。这封信是 1986 年写的,里面夹着张小小的照片 —— 是个婴儿的满月照,裹在粉色的襁褓里,眉眼皱着,像个小老头。信里写着:“兰兰,原原满月了,你看他多可爱,眼睛像我,鼻子像他爸。你什么时候来看看他?我给你留了红糖鸡蛋,你最爱吃的。”

后面的信里,慧慧一直在跟张兰分享原原的成长 —— “原原会爬了,到处乱爬,把袜子都蹭掉了”“原原会叫妈妈了,第一次叫的时候,我哭了”“原原不爱吃葱,喂他葱就吐,跟我一样”。字里行间满是母亲的温柔,像晒过太阳的被子,暖得让人想哭。

直到 1998 年的那封信,信纸已经有些破损,边角缺了一块,字迹也比以前潦草了很多,墨水晕开,像是写的时候手在抖。

“兰兰,我走投无路了。他昨天出了车祸,当场就没了,警察来敲门的时候,我还在给原原煮面条。我今天去医院检查,医生说我得了胃癌,已经晚期了,撑不了多久了。原原才十岁,他还小,我不能让他没人管。我跟远房舅舅说了,让他暂时照顾原原,可我不放心,舅舅家日子紧,舅妈又刻薄,肯定不会好好待他。

兰兰,我这辈子最好的朋友,原原就拜托你了。别告诉他我的事,也别让他知道你是受我所托,我怕他有心理负担,怕他觉得自己是累赘。你只要帮我看着他,让他好好吃饭,别总吃泡面,好好长大,考上大学,我就放心了。等他长大了,要是问起我,你就说我去了很远的地方,过得很好,不用他担心。

兰兰,谢谢你,这辈子欠你的,只能来世再还了。你要好好的,替我看着原原长大。”

信的落款日期是 1998 年 10 月 12 日 —— 正是我父母去世的那天,我永远记得这个日子,那天我放学回家,舅舅站在门口,告诉我 “你爸妈没了”。

我看着信,眼泪像断了线的珠子,砸在信纸上,晕开了早已干涸的字迹,把 “好好吃饭” 四个字泡得发皱。原来,阿姨不是偶然照顾我,是答应了我妈的嘱托,像个守护者,在我看不见的地方,守了我这么多年;原来,她总说 “我就是你半个妈”,不是随口说说,是把我当成了自己的孩子,是在替我妈履行母亲的责任;原来,她记得我不爱吃葱,记得我喜欢吃红烧肉,记得我加班会饿,都是因为我妈在信里跟她说过,一字一句,都记在了心里。

“难怪我妈总说,要好好照顾你,” 阿姨儿子红着眼眶,拍了拍我的肩膀,力道很轻,“她说你是她朋友的孩子,也是她的孩子,不能让你受委屈。”

拿着书信和照片,我脑子里乱糟糟的,像塞进了一团毛线,理不清头绪。我立刻想到了远房舅舅 —— 他是我父母去世后,第一个照顾我的人,他肯定知道更多关于我妈和张阿姨的事,知道那些没写在信里的故事。

我给舅舅打了电话,声音还带着哭腔:“舅舅,我有急事找你,关于我妈的事。” 舅舅现在住在郊区,开了个小饭馆,卖馄饨和面条,听说我要去,特意关了店门,在门口等我。

见到舅舅时,他比以前胖了些,头发白了大半,鬓角全白了,穿着件蓝色的围裙,上面沾着点面粉。“原原,这么多年没见,你都长这么高了,” 他笑着给我倒茶,茶杯是印着 “福” 字的搪瓷杯,有点掉瓷,“怎么了?这么急着找我,出什么事了?”

我把照片和书信递给他,手指还在抖:“舅舅,你看,这是我妈写给张阿姨的信,张阿姨就是照顾我的邻居阿姨,她刚走。我才知道,她照顾我,是受了我妈的嘱托。你以前为什么不跟我说?”

舅舅接过书信,戴上老花镜,一张一张地看,手慢慢开始抖,眼睛也慢慢红了,最后摘下眼镜,用围裙擦了擦眼泪:“其实,你妈去世前,确实跟我提过张兰。” 他叹了口气,声音有些沙哑,像被砂纸磨过,“你妈和张兰是从小一起长大的,住在一个大院里,比亲姐妹还亲。你妈小时候发烧,是张兰背着她去医院;张兰嫁人,你妈是伴娘,哭成了泪人。”

“那您为什么以前从没跟我说过?” 我问,心里有点委屈 —— 如果早知道,我就能更早地跟张阿姨亲近,就能跟她说更多心里话。

舅舅低下头,手指摩挲着搪瓷杯的边缘,声音有些愧疚:“你妈去世后,我本来想把你接过来好好照顾,可那时候我生意失败,欠了一屁股债,家里日子过得紧,连房租都快交不起了。你舅妈总说你是累赘,说‘自己都顾不上,还管别人’,我没办法,只能把你送到学校住宿,平时也很少去看你,连你的学费都是跟别人借的。”

他顿了顿,又说:“张兰后来找过我,大概是 2000 年的时候,她拿着你妈的照片,问我你在哪儿。她说你妈托她照顾你,她不放心,想把你接过去住。可我觉得丢人,怕别人说我连外甥都养不起,就跟她说‘我能照顾好原原,不用你管’,还把她赶走了。”

“那她怎么还会找到我?” 我问,心里又酸又暖 —— 张阿姨没放弃我,她一直在找我。

“大概是缘分吧,” 舅舅说,眼睛看着窗外,像是在回忆,“你五年前搬的那栋老楼,其实是张兰以前住的地方,她结婚后搬走了,后来为了找你,又搬了回去。她托我打听你的情况,问你在哪儿工作,住在哪儿,怕你过得不好。我也是去年才知道,她找到你了,每天给你送饭菜,把你照顾得好好的。她总跟我说,‘不能辜负慧慧的嘱托,得让原原好好的’。”

我想起五年前搬去那栋老楼时,中介说 “这栋楼里住的都是老住户,人都很好,尤其是对门的张阿姨,特别热心”,原来,那不是巧合,是张阿姨特意安排的 —— 她知道我要搬来,提前跟中介打了招呼,怕我住得不舒服。她怕我有负担,从来没跟我提过这些,只是默默地守在我身边,用一碗碗热饭,传递着我妈没来得及给我的温暖。

“原原,是舅舅对不起你,” 舅舅红着眼眶,声音哽咽,“也对不起你妈和张兰。她们那么信任我,把你托付给我,我却没照顾好你,还拦着张兰照顾你。我不是人。”

我摇了摇头,眼泪掉下来:“舅舅,不怪您。那时候您也难。张阿姨已经把我照顾得很好了,她让我感受到了家的温暖,让我知道,我不是没人要的孩子。”

离开舅舅家时,夕阳正斜斜地照在街道上,把影子拉得很长。我看着手里的照片,照片上的妈妈和张阿姨笑得那么开心,突然觉得,她们就像这夕阳一样,虽然已经落下,却留下了满世界的温暖,把我的心填得满满的。

从舅舅家回来后,我回到了张阿姨的家。阿姨儿子已经收拾好了行李,放在门口,他明天就要回深圳了。“这房子我打算留着,” 他说,拍了拍我的肩膀,“以后你想过来看看,随时都能来,钥匙我给你留了一把。我妈说,这房子以后也给你留个地方,你要是不想住自己那儿了,就过来住。”

我接过钥匙,冰凉的金属触到掌心,像握着张阿姨的手。我走到阳台,打开柜子,里面果然放着几个蓝色的搪瓷饭盒,和阿姨平时给我送菜的饭盒一样,洗得锃亮,盒沿没有一点油星。旁边还有一袋香菇,用保鲜袋封着,上面贴着张纸条,是阿姨的字迹,歪歪扭扭的,却很认真:“原原,香菇泡发后做鸡丝粥,记得放少许盐,别放葱。”

我拿起一个饭盒,指尖触到冰凉的搪瓷,突然想起阿姨每次送完饭菜,都会说 “饭盒下次再还,不急”。其实她不是不急,是怕我麻烦,想让我多留几天,等她下次送菜时一起拿回去 —— 她总怕给我添负担,连还饭盒这种小事,都替我着想。

我抱着饭盒,走到厨房。厨房的橱柜里,还放着阿姨常用的调料罐,盐罐是玻璃的,上面贴着张小小的便签,是阿姨的字:“原原爱吃淡口,少放盐”;糖罐是陶瓷的,上面写着 “红烧肉放两勺,别多了”;连酱油瓶上都贴着 “原原不爱吃太咸,酱油少放”。冰箱里,还有半块冻着的五花肉,用保鲜膜裹得严严实实,应该是她准备给我做红烧肉的,可惜没来得及 —— 她走的前几天,还跟我说 “等我好点,给你做红烧肉,炖得烂烂的”。

我突然想给张阿姨做一顿饭,做她常给我做的番茄炒蛋和红烧肉,就像她以前给我做的那样。我从冰箱里拿出鸡蛋和番茄,鸡蛋是土鸡蛋,壳上还有点泥,是阿姨上次从乡下亲戚那拿来的,说 “给你补补”;番茄是她腌在玻璃罐里的,酸甜口的,她知道我爱吃。

我学着阿姨的样子,把番茄切成小块,放在碗里,鸡蛋打散,放少许盐。锅里倒油,油热了,倒鸡蛋,用铲子搅散,再放番茄,翻炒几下,加少许糖。炒的时候,我特意挑掉了里面的葱 —— 阿姨记得我不爱吃葱,我也记得,她教我的事,我都记得。

红烧肉有点难,我照着阿姨以前说的步骤,把五花肉切块,焯水,炒糖色,加酱油、料酒,再放姜片,炖半个小时。炖的时候,我坐在厨房的小板凳上,闻着肉香,像回到了以前 —— 阿姨总在厨房炖红烧肉,我坐在旁边,看着她忙碌,闻着香味,等着吃饭。

饭菜做好后,我把它们盛在蓝色饭盒里,放在客厅的茶几上。茶几上还放着阿姨没看完的《汪曾祺散文集》,翻到《昆明的雨》那页,里面夹着她做的桂花书签,已经有些褪色,却还带着香味。

我坐在沙发上,看着饭盒里的饭菜,突然觉得阿姨还在我身边 —— 她会从厨房走出来,擦着手,笑着说 “原原,尝尝好不好吃,不好吃我再做”;她会给我盛一碗米饭,放在我面前,说 “慢点吃,别噎着”;她会坐在我旁边,看着我吃,眼神里满是温柔,像看着自己的孩子。

“阿姨,我学会做番茄炒蛋了,” 我对着空气轻声说,声音有点哑,“红烧肉也会做了,就是炖得没您烂,味道虽然不如您做的,但我会慢慢学。您放心,我以后会好好吃饭,好好照顾自己,不会再让您担心了,也不会让我妈担心。”

那天晚上,我在张阿姨家待了很久,直到老座钟敲了十下,才起身离开。我把她的书信和照片整理好,放回木盒里,藏在我衣柜的最底层 —— 这些东西,是阿姨留给我的最珍贵的礼物,也是我妈留给我的念想,我要好好珍藏。

离开时,我把客厅的灯打开了,暖黄色的灯光照亮了整个房间,像阿姨以前为我做的那样。我想,这样一来,不管她在哪里,都能看到这盏灯,知道我过得很好,知道我没让她失望。

现在,我每天下班回家,都会自己做饭。我买了和张阿姨一样的蓝色搪瓷饭盒,一模一样的款式,洗干净后,放在玄关的柜子上,像阿姨以前放的那样。有时我会多做一份,装在饭盒里,送给楼上独居的王爷爷 —— 王爷爷和张阿姨年纪差不多,儿子在上海工作,一年回不来一次,平时一个人生活,总吃剩饭。

第一次给王爷爷送饭菜,是在张阿姨走后的一个月。那天我做了冬瓜丸子汤,是阿姨教我的做法,丸子手剁的,冬瓜炖得软烂。我端着饭盒,敲开王爷爷家的门,他愣了愣,扶着门框,眼睛眯着:“小伙子,你是…… 对门的小李吧?有事吗?”

“王爷爷,我是李原。” 我笑着递过饭盒,“我今天多做了点汤,给您送过来,您趁热喝。”

王爷爷愣了愣,接过饭盒,手有点抖:“这…… 这多不好意思,总吃你的东西。”

“没事,” 我说,“以前张阿姨总照顾我,现在我也想帮着照顾下您,就像她当年帮我一样。”

提到张阿姨,王爷爷叹了口气:“张兰是个好人啊,以前总给我送饺子,说‘王大哥,你一个人别总吃凉的’。她走了,真是可惜。”

现在,我和王爷爷成了好朋友。周末时,我会陪他去菜市场买菜,他总跟卖菜的阿姨砍价,说 “我这干孙子爱吃这个,便宜点”;他会教我下棋,楚河汉界之间,他总让着我,却还说 “你小子棋艺不行,得练”;有时我加班晚了,回到家会看到门口放着一袋水果,是王爷爷送的,上面贴着纸条,是他歪歪扭扭的字:“小伙子,加班辛苦,吃点水果补充营养,别像张兰说的那样,总饿肚子。”

我想起张阿姨以前总说 “帮助别人,就是帮助自己,温暖别人,自己也会暖”,现在我终于明白了这句话的意思 —— 给王爷爷送汤,听他讲以前的故事,看着他吃我做的饭时开心的样子,我心里暖得发涨,像揣了个小太阳。

张阿姨用二十年的时间,兑现了对我妈的承诺,用一碗碗热饭传递着温暖;现在,我想把这份温暖传递下去,帮助更多像我以前一样孤单的人,让他们知道,这个世界上,总有人在偷偷爱着你。

上个月,我去了张阿姨的墓地。墓地在城郊的公墓,周围种着松树,风吹过,“沙沙” 响,像在说话。我带了她爱吃的菊花,黄色的,像她以前种在窗台的那样;还带了我做的番茄炒蛋,装在蓝色饭盒里,放在墓碑前。

我蹲在墓碑前,轻轻摸着上面的照片 —— 照片上的张阿姨笑着,眉眼弯弯,和年轻时一样。“阿姨,我来看您了。” 我说,声音有点哑,“我现在过得很好,会自己做饭,不会再吃泡面了。我还认识了王爷爷,给他送饭菜,他跟我说,您以前也总照顾他,说您是个好人。”

“您教我的事,我都记着,也会一直做下去 —— 好好吃饭,好好生活,帮助别人,把您的温暖传下去。您放心,我不会让您和我妈失望的。”

风吹过墓地,树叶 “沙沙” 作响,像是阿姨在回应我,说 “原原,做得好”。我看着墓碑上阿姨的照片,她笑得那么温柔,就像第一次给我送饭菜时一样,像道暖光,照在我心里。

离开墓地时,我遇到了一位老奶奶,她也是来扫墓的,手里拿着束白色的菊花。看到我手里的蓝色饭盒,她愣了愣,凑过来看了看:“这饭盒,好像是张兰的吧?她以前总用这个饭盒给邻居送饭菜,我家老头子生病的时候,她还送过鸡汤,说‘趁热喝,补身体’。她是个好心人啊。”

我点了点头,眼睛有点红:“是啊,张阿姨是个好心人,她教会了我很多,教会我怎么爱别人,怎么传递温暖。”

老奶奶笑了,眼角堆起皱纹:“那你以后也要做个好心人,把她的这份心传下去,让更多人感受到温暖。”

我重重地点了点头 —— 我会的,我一定会的。我知道,张阿姨虽然走了,但她的爱还在,她的精神还在,像蓝色饭盒一样,会一直陪着我;这份爱,也会像温暖的阳光一样,照亮更多人的生活,让这个世界变得更暖。

冬天来了,老楼里的暖气不太足,楼道里总是凉飕飕的,说话都能哈出白气。我下班回家,裹紧了外套,掏出钥匙时,瞥见王爷爷家门口放着个保温桶 —— 不用想,肯定是他给我送的热乎东西。

我敲开王爷爷家的门,他正坐在沙发上看电视,手里捧着个热水袋:“小李来了?快进来,外面冷。” 我走进屋,暖气扑面而来,客厅里飘着萝卜的香味 —— 他炖了萝卜汤,知道我冬天爱喝。

“爷爷,您怎么又给我送汤啊,应该我给您送才对。” 我笑着说,把手里的蓝色饭盒递过去,“我今天做了白菜猪肉饺子,您尝尝,是张阿姨教我的做法,放了点粉条,您爱吃的。”

王爷爷接过饭盒,打开盖子,热气冒出来,裹着饺子的香味:“好啊好啊,我就爱吃饺子。” 他夹起一个,咬了一口,眼睛亮了:“味道跟张兰做的一样,好吃!”

正吃着,门口传来敲门声,是楼下的刘奶奶,她手里拿着个布包,里面是她织的围巾:“老王,给你送围巾,天冷了。” 看到我,她笑了:“小李也在啊,正好,我也给你织了一条,蓝色的,跟张兰给你送饭菜的饭盒一个色。”

我接过围巾,软软的,带着毛线的温度,心里暖得发涨:“谢谢您,刘奶奶。”

“谢什么,” 刘奶奶摆摆手,“以前张兰总帮我,我家水管坏了,她帮我找人修;我孙子来,她给买零食。现在她走了,我们帮着照顾你,也是应该的。”

原来,张阿姨以前帮过这么多人 —— 她帮刘奶奶修水管,帮王爷爷送饺子,帮楼下的小朋友补功课,只是她从来没跟我说过。她总把自己的好藏在心里,像棵默默开花的树,不声不响,却把花香撒给了所有人。

那天晚上,我回家后,翻出张阿姨留下的菜谱 —— 是个旧笔记本,上面记着她做的菜的步骤,红烧肉、番茄炒蛋、冬瓜丸子汤,每一页都写得满满的,最后一页,是她后来加的,写着 “原原爱吃的菜”,下面列着一串,连我自己都忘了的 “南瓜粥”“葱油饼(不放葱)” 都在上面。

我照着菜谱,做了南瓜粥,熬得稠稠的,放了点红枣。第二天早上,我装在蓝色饭盒里,给刘奶奶送过去。她打开饭盒,闻着香味,眼泪掉了下来:“跟张兰做的一样,她以前也总给我送南瓜粥,说‘刘姐,你血糖高,喝点南瓜粥好’。”

现在,老楼里的邻居们,都知道了张阿姨的故事 —— 知道她为了兑现朋友的承诺,照顾了我五年;知道她默默帮助了很多人。我们常常聚在一起,做张阿姨教的菜,聊她以前的事,像一家人一样。

有次,王爷爷说:“我们不如成立个‘饭盒小分队’,每天给楼里独居的老人送饭菜,就用张兰的蓝色饭盒,把她的温暖传下去。” 大家都同意,刘奶奶负责买菜,我负责做饭,王爷爷负责送 —— 蓝色饭盒,从一个,变成了好几个,在老楼里传递着,像一道道暖光。

上个周末,我们给楼里的张奶奶送饭菜,她已经九十岁了,儿女都在国外。她打开蓝色饭盒,看着里面的红烧肉,笑着说:“这饭盒,我认识,是张兰的。她以前总给我送红烧肉,说‘张奶奶,您牙不好,我炖得烂烂的’。现在看到这饭盒,就像看到她一样。”

我看着张奶奶开心的样子,心里突然明白 —— 张阿姨从来没离开过,她的爱,她的温暖,都在这蓝色饭盒里,在我们的心里,在每一碗热饭里,在每一次帮助里。

冬天的阳光,透过窗户照进来,落在蓝色饭盒上,泛着淡淡的光。我知道,这个冬天,不会冷 —— 因为有张阿姨的爱,有邻居们的温暖,有这传递不息的蓝色饭盒,像团火,暖着我们每个人的心。

张阿姨用五年热饭、二十年承诺,替生母为我撑起了温暖的港湾。她从不说 “我在兑现嘱托”,却用 “记得你不爱吃葱”“给你留盏灯” 的细节,把爱藏在日复一日的陪伴里 —— 这份爱,没有轰轰烈烈的誓言,只有润物细无声的关怀,比血缘更动人。

如今,我接过蓝色饭盒,把温暖传给王爷爷、刘奶奶,传给楼里的每一位老人。我终于懂得,最好的纪念不是怀念,是把逝者的善意延续;最深的爱不是告别,是用行动让这份温暖永远活着。张阿姨和生母的爱,会永远藏在蓝色饭盒里,指引我好好生活,把温暖传给更多人。