本文基于回答网友类似问题,见截图:

这个问题本身表述并不准确,所谓磁力会被消磁而消失,应该指的是永磁体,消失也并非是“耗尽”;地心引力的能量并不是无限,而是永不消逝;而地球磁场则与永磁体的性质又完全不同。这些现象的存在,是因为这些力的本质来源、作用机制与载体稳定性完全不一样。

总体来说,磁力现象是微观粒子有序性的宏观体现,引力则是宏观质量弯曲时空的几何效应,地球磁场则属于发电机效应。下面,我们就从三个维度来解读这个复杂的问题。

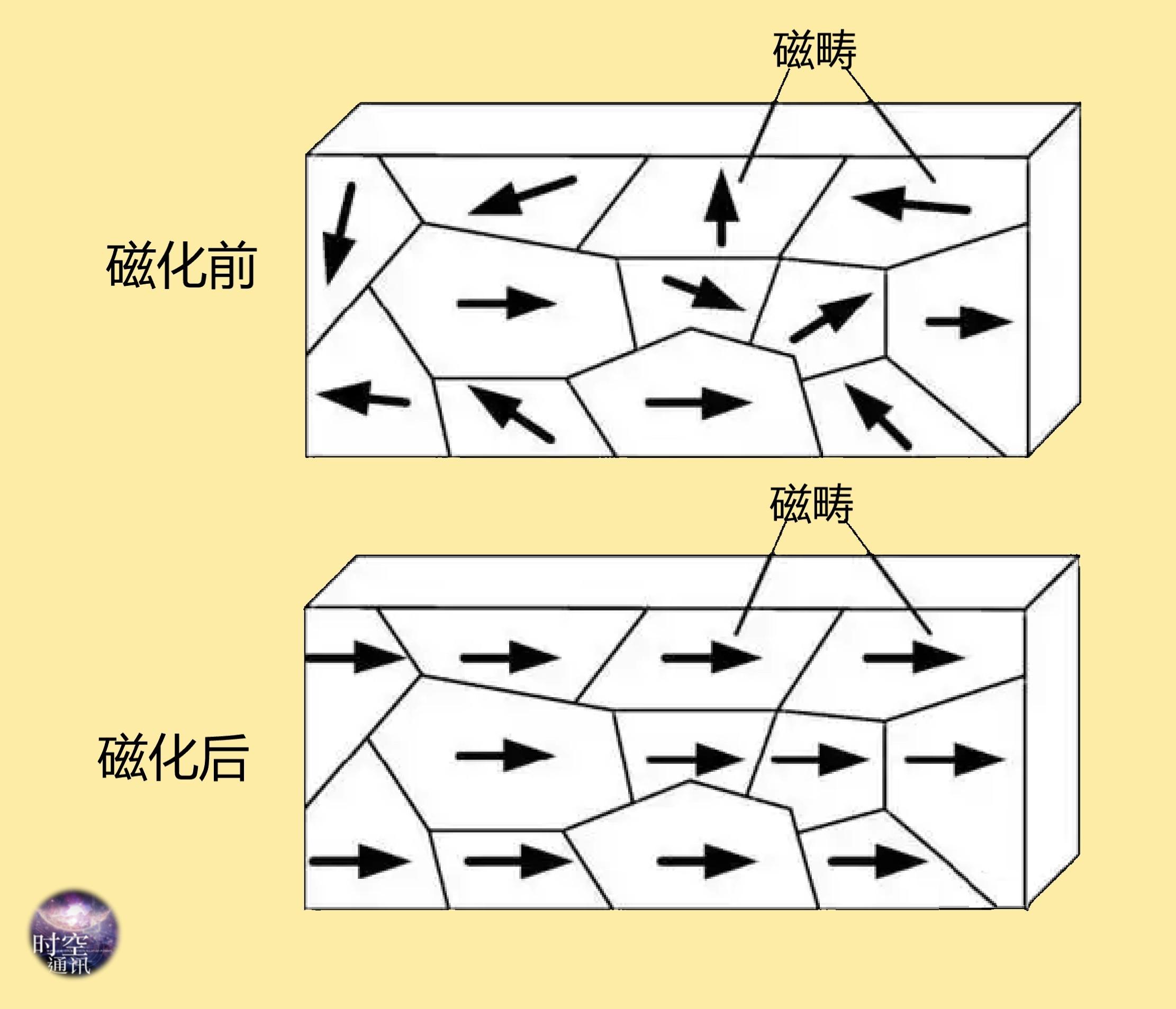

一、磁力被消磁不是 磁力耗尽,而是磁畴有序性被破坏所谓 “磁力耗尽”(如磁铁吸不动铁钉),并非 “磁性物质本身消失”,而是永磁体内部 “磁畴” 的有序排列被打乱,导致宏观磁性抵消 —— 本质是 “微观有序性的丧失”,而非 “力的载体耗尽”。我们可以从以下几个方面理解:

1. 永磁体磁性的来源,是磁畴的定向排列

所有磁体(如铁钉、条形磁铁)的磁性,都源于其内部原子的 “磁矩”(可理解为原子自带的 “小磁针”)。在尚未被磁化的铁磁材料中(如普通铁钉),这些 “小磁针”(原子磁矩)的方向是混乱的,总磁矩相互抵消,所以宏观上不表现磁性; 当材料被磁化(如靠近强磁铁)时,外部磁场会迫使内部的 “磁畴”(由大量原子磁矩定向排列形成的小区域)统一方向,就像所有人排队朝同一个方向,宏观上就表现出磁性(能吸铁、指南北)。

2. 磁体被消磁的本质,是磁畴从有序变回混乱

磁畴的有序排列是不稳定的,容易被外界能量干扰而打乱,导致宏观磁性消失(即 “消磁”),常见机制有 3 种:

高温消磁:温度升高会让原子热运动加剧。比如加热磁铁到 “居里温度”(铁的居里温度约 770℃),热运动的能量超过磁畴定向排列的束缚力,磁畴重新变得混乱,磁性消失;机械撞击消磁:剧烈撞击(如摔砸磁铁)会破坏磁畴的定向结构,就像一群排队的人被冲撞后散乱无序,宏观磁性就会减弱或消失;反向磁场消磁:用更强的反向磁场(如电磁铁通反向电流)作用于永磁体,会强制磁畴转向相反方向,最终相互抵消,磁性归零。简言之,永磁体的 “磁力” 是 “微观有序性” 的宏观表现,有序性被破坏,磁力就会消失,出现“耗尽”现象,但磁性物质本身(铁、钴、镍等)并未消失,只要重新磁化,仍能恢复磁性。

二、地心引力永不消逝的原因,是引力来源于质量,而质量长期稳定且不可摧毁

二、地心引力永不消逝的原因,是引力来源于质量,而质量长期稳定且不可摧毁质量是物质的基本属性,是任意物体所含的量,是惯性大小的量度,与引力作用共同构成其物理本质,在国际单位制中以千克(kg)为基本单位。根据爱因斯坦广义相对论,引力是质量对时空弯曲导致的现象,这里就不展开说。

地心引力的本质,就是建立在地球质量基础上。

引力的大小,取决于质量的大小与物体之间的距离,遵循牛顿万有引力定律公式:F=GMm/r^2,这里G为万有引力常数,M为大物体质量,m为小物体质量,r为万有引力相互作用的两个物体质心之间的距离。

比如地球,质量约为5.97*10^24kg,一个人站在地球表面,与其质心(也就是地球半径)约为6371km(公里),知道了这个人的体重,按上述公式就可以计算出地球对一个人的引力。地心引力永不消逝,是因为地球总质量从宏观上具有稳定性。我们可以从一下几个方面来理解:

质量是引力的 “根源”,地球质量不会轻易消失 根据质能守恒定律(E=mc²),质量和能量可以相互转化,但不会凭空产生或消失。地球的质量主要来自构成地球的岩石、金属、水等物质, 除非发生恒星级别的核反应(如太阳晚年的氦闪)或被黑洞吞噬,地球的总质量不会显著减少(日常的火山喷发、陨石撞击,对地球总质量的影响不足 10⁻¹⁵,可忽略不计)。只要质量存在,引力就不会消逝 广义相对论的核心结论是 “有质量就会弯曲时空”—— 即使地球内部结构变化(如地核冷却、板块运动),只要总质量不变,对外部的时空弯曲效应就不会消失,地心引力的大小和方向(指向地心)就会保持稳定。 举个极端例子:即使地球未来冷却成一颗 “死星”(没有火山、没有磁场),只要它的质量还在,月球仍会绕着地球转,苹果仍会落地 —— 引力的 “源”(质量)未被摧毁,引力就不会消逝。

通过以上分析,我们可以用表格清晰对比磁力与引力两者的本质区别:

对比维度

永磁体的 “磁力”

地心引力

力的来源

微观原子磁矩的有序排列(磁畴定向)

宏观物体(地球)的总质量(弯曲时空)

稳定性关键

磁畴的有序性(易被高温、撞击、反向磁场破坏)

地球总质量的稳定性(宏观上几乎不变)

“耗尽” 的本质

有序结构被破坏,宏观磁性抵消(可恢复)

质量未消失,时空弯曲就不会消失(不可恢复性:除非质量消失)

作用范围

仅对铁磁材料有效(电磁相互作用的局部表现)

对所有有质量 / 能量的物体有效(时空几何效应,无范围限制)

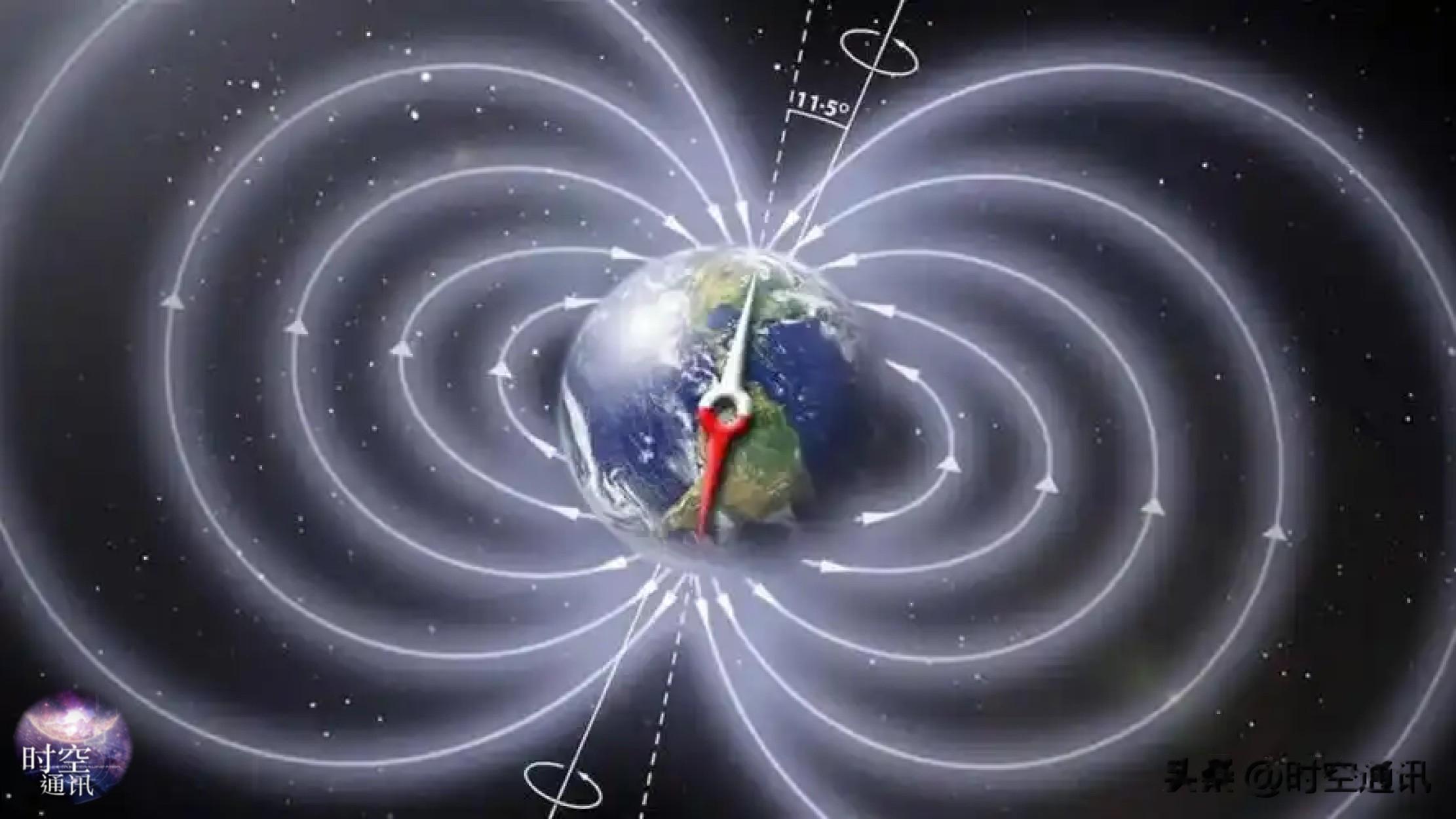

三、地球磁场不会消失,是因为与永磁体产生磁场的方式不一样地球磁场的获得是地核的发电机效应,其核心是 “运动的导电物质产生电流,电流再产生磁场”,属于 “电磁场” 范畴(与电磁铁的原理一致),而非永磁体的 “磁畴磁性”。我们可以从以下几个层次来理解:

“导电材料” 基础:地心外核是液态铁镍合金 —— 铁镍是金属,液态下仍能保持良好导电性(自由电子可定向移动),为电流产生提供了 “载体”。“运动” 的动力:地核内部存在两个关键运动驱动力是有两个机制,一是热对流。地核内部(内核边界)温度高于外核顶部,液态铁镍会因密度差异发生 热上升、冷下沉”的对流运动;二是科里奥利力。地球自转产生的科里奥利力,会将 上下对流”的液态金属偏转成 “螺旋状环流”(类似大气环流的偏转)。“自激发电机” 循环:初始微弱磁场(可能来自地球形成时的残留磁场,或天体撞击的临时磁场)会对 “螺旋环流的液态金属” 施加 “洛伦兹力”,迫使自由电子定向移动 —— 形成电流;这些电流会产生新的磁场,且新磁场的方向与 “初始磁场” 一致,进一步强化初始磁场;强化后的磁场又会驱动更强的电流,形成 “电流→磁场→更强电流→更强磁场” 的正反馈循环,最终产生稳定、宏观的地球磁场。地核磁场与永磁体磁场的本质区别:

对比维度

地球磁场(地核发电机效应)

永磁体磁场(如吸铁石)

微观机制

液态导电物质(铁镍)运动产生电流,电流产生磁场

固态铁磁性物质中磁畴有序排列,磁矩叠加产生磁场

依赖条件

①液态导电物质;②对流 + 自转(驱动运动);③初始微弱磁场

①温度低于居里点;②固态;③磁畴定向排列

磁场来源

电磁场(电流的磁效应)

铁磁性(磁畴的自发磁化)

简言之,地磁是由电流产生,而永磁体的磁性与电流无关 ,这是两者最核心的微观差异。因此,永磁体的 “磁力” 是“磁畴的产物”,是微观粒子排队形成的临时秩序,秩序被打乱,磁力就会消失,但可重建;而地球磁场与磁畴无关,是地核发电机效应的产物,只要这种发电机效应没有改变或消失,地磁就不会消失。