1935年9月9日,毛主席说这是他一生中最黑暗的日子。

原本是红军两大主力长征会师,雄兵十万,睥睨天下,而转眼间却又分道扬镳,红一方面军主力北上陕甘,红四方面军南下攻取成都。曾经亲密无间的兄弟部队,如今形同陌路。

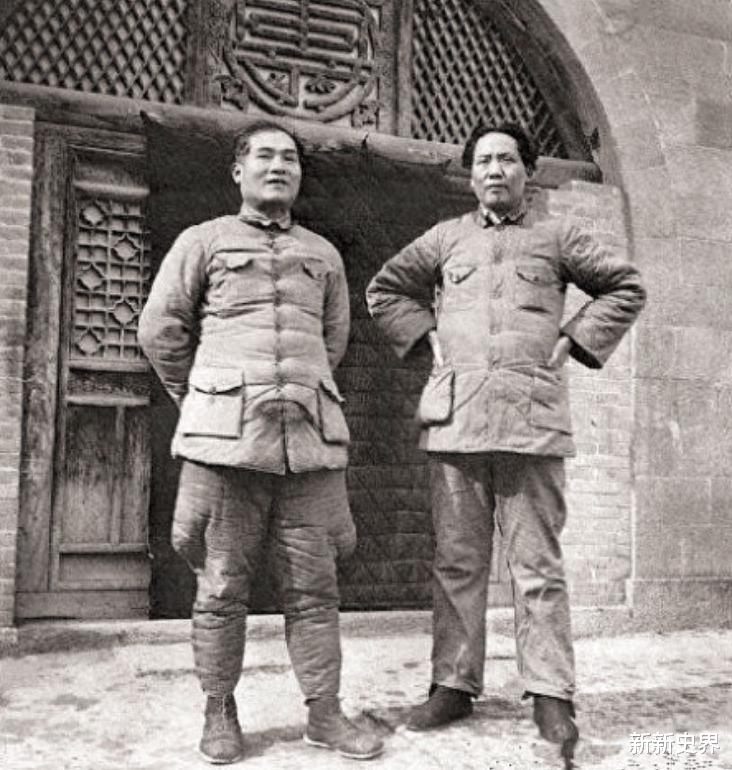

在这场无法掌控的历史旋涡中,更令毛主席抱憾的是爱将董振堂的命运。这位红五军团的军团长,原本只是暂时配属红四方面军指挥,结果草地分兵时被裹挟南下。此后董振堂虽几度想与主席恢复联系,甚至计划过独自带兵北上,但均未能成功。直至后来在与西北马家军的作战中血洒高台城,他都没有实现回归红一方面军的心愿。

董振堂的牺牲,有太多的无奈。毛主席让他去四方面军,原是想让他肩负更重要的使命,却不想连续的意外分兵打乱了全盘计划,最终令“英雄战死错路上”。

一、张政委要分兵,毛主席将计就计1935年懋功会师后,红一、四方面军决定联合北上,以主力出阿坝,北进夏河地区,突击敌人包围圈的薄弱处,争取在洮河流域歼灭敌之主力,以创建川陕甘根据地。

在讨论具体进兵路线时,当时存在两种意见:

其一是前后部方案,即两大方面军携手共进,以红四方面军为前锋,执行开路任务,红一方面军则作为预备队,跟随前进。这样可以最大程度的集中力量,优势歼敌。

其二是分兵方案,是计划将红军分为左右两路,走不同路线北上。这份方案的出发点是为了分路筹粮,以保证部队后勤补给充足。

从战略上考虑,第一份方案更为稳妥,而且只要打了胜仗,也不怕没粮。但在方案拍板时,有一个人的意见起到了至关重要的作用,这便是刚刚升职的张总政委。原本在路线选择上,张政委是力主南下四川的,但经过几番激烈讨论,他作为少数派,只能妥协。如今他又提出要分兵北上,而且态度强硬,从团结角度考虑,红军总部诸位将帅只好让步。

在张政委的方案中,左右两路军的编组,贯穿着混编和分摊的原则。

左路军由红军总司令部率领,以朱德、张政委为指挥,由5军、9军、31军、32军、33军组成。

右路军由红军前敌指挥部率领,以徐向前为指挥,由1军,4军、30军组成。彭德怀率3军和4军一部做总预备队,掩护红军总部随右路军前进。

张政委如此安排,有自己的私心。他是要以自己所在的左路军为主攻方向,率先打开北上通道,而右路军所走的路线难度很大,一旦走不通就要回头,到时候只能跟随左路军脚步,如此一来,两支部队还是前后队列。但因为两路军中,红四方面军的部队都占了大头,所以张政委便可以在重大决策上拥有相当的话语权。

张政委这番打算,难道毛主席没有察觉吗?肯定是有的。但在当时的情况下,为了尽快实现北上陕甘的战略,毛主席只能再三迁就于他。总而言之,只要能把红军带到正确的路线上,其他一切都可以让步,这就是主席的胸襟。

再者,毛主席也有心促进两个方面军的融合。会师之后,因为张政委的个人情绪,两军之间多有隔阂,如果能够增加并肩作战的机会,自然可以化解很多误会。况且双方部队混编,虽然助长了张政委“凭实力当家作主”的底气,但机会也是同等的,红军总部亦可借机加强对四方面军的掌握。

四方面军的指挥班子,一直都是“张、陈、徐”三足鼎立,其中徐向前只负责军事指挥,部队大部分决策基本由张、陈两人负责。如今分兵北进,朱德和刘伯承都是跟随左路军行动,再把董振堂的红五军团,罗炳辉的红九军团调过去。以红军总司令和总参谋长的资历,加上两位军团长,多少可以制衡下张政委的乾坤独断。

而且这里还有一个突破口,便是徐向前。

懋功会师后,徐向前曾主动找到时任红四方面军政委的陈昌浩,说了这样一段话:

“我的能力不行,在四方面军工作感到吃力,想到红军总部去做点具体工作。听说刘伯承同志军事上很内行,又在苏联学习过,可否由他来代替我。”

至于为什么会突然提出辞职,徐向前晚年在回忆录中曾有过解释,说自己自从鄂豫皖根据地和张、陈共事以来,心情一直不舒畅。用他自己的话说:

“张对我用而不信,陈拥有政委决定一切的权力,锋芒毕露,喜欢自作主张。许多重大问题,他们说了算,极少征求我的意见。”

张政委不懂军事,指挥作战非常依赖徐向前,如今徐向前主动要求调任,又暂时被安排去了右路军担任指挥,张政委手下缺少独当一面的帅才,在军事上就只能依靠一方面军派来的干部。而在朱德、刘伯承坐镇中枢的情况下,左路军还需要一位能力过硬的前线指挥,最合适的人选,便是董振堂。

二、董振堂挨了几巴掌,要北上却被朱德劝住如果董振堂能够在左路军中站稳脚跟,用战绩使四方面军的官兵为之信服,那么日后有机会改组四方面军,他和刘伯承都可以帮助徐向前分担指挥重任。而事实证明,后来也确实出现了这样的机会,从陕北会师后四方面军一分为二,到整编为八路军129师,刘伯承开始逐渐接替徐向前,担任这支部队的军事主官。

如果没有牺牲,董振堂或许比刘伯承更加适合129师。

刘伯承是典型的谋帅,擅长运筹帷幄决胜千里,总参谋长无疑是最适合他的岗位。而董振堂则是实打实的战将,从军事指挥能力,到扩军练兵的本领,他无一不精,而且关键时刻还能身先士卒,亲临一线带头冲锋。

在红军的高级将领中,董振堂是履历最特殊的一位。他原是西北军冯玉祥的旧部,保定军官学校毕业,正经的军事科班生。冯玉祥倒台后,他在宁都率领26军阵前起义,改编为红五军团,一次性给红军带来了一万七千人的生力军,占当时苏区总兵力的一半以上。而且西北军向来以善于练兵闻名天下,红五军团又以老兵居多,战斗力在当时的红军中也是顶尖的,包括董振堂自己都说:

“我参观了红一、红三军团的几支兄弟部队,说实话,论装备,比我们差远了,论单兵军事素质,也要比我们的士兵低一些。”

毛主席麾下三位主力军团长,彭、林都属于在军事上极有主见,经常“斗胆直陈”,对主席军事理念的认同也经历了一个漫长过程。但董振堂不同,他执行力一流,从一开始就对主席心悦诚服,属于“指哪打哪,绝无二话”的忠诚战将。

对董振堂,主席也是百分百的信任。赣州战役,毛主席力主动用刚起义两个月的五军团,由董振堂率部援救三军团。漳州战役,主席指挥一军团远离苏区奔袭漳州,让五军团驻守龙岩一线,将大后方放心的交予董振堂。宁都起义一周年大会,主席更是亲自把最高荣誉红旗勋章挂到董振堂胸前,并夸赞他是常胜将军。

毛主席和董振堂,属于亦师亦友,肝胆相照。也正因如此,他同意董振堂去左路军,也是深思熟虑的安排。首先,五军团并非井冈山嫡系,这能让多疑的张政委放下戒心,将其视为可以争取的力量。其次,五军团虽然人少,但战斗力强悍。有董振堂在,朱德、刘伯承在左路军说话也有底气。

之后的事实证明,董振堂确实没有辜负主席的期望。

右路军北上后,连战连捷,很快就打开了北上通道。但张政委指挥左路军却一再按兵不动,他借口嘎曲河水暴涨,无法徒涉和架桥为由,拒绝继续前进。而最先向张政委提出质疑的人,正是董振堂。在得知不能过河的命令后,董振堂主动前往张政委的帐篷,要求让五军团的一个排打头阵,自己亲自指挥部队试渡。

张政委黑着脸不做声,他的的秘书黄超却十分嚣张,马上跳起来,破口大骂,痛斥董振堂竟敢怀疑总政委的判断,甚至不顾朱德在场,抡起巴掌连抽董振堂几个耳光。张政委拒绝听从任何意见,强硬要求部队转回阿坝,甚至直接将董振堂带来的一个排缴械。刘伯承后来也描述了当时的情形:

“董振堂气愤地和他吵起来,说张同志,你是用冯玉祥那一套对付我们。冯玉祥把我们当儿子,你又用这一套。冯玉祥已经垮了,你这样做也是要垮的!”

董振堂是血性汉子,他后来找到朱德,说要带着部队立即北上,去追赶右路军,去找毛主席。但一向平和厚道的朱德劝他要顾全大局,不可轻举妄动。这一顾全,便让他一直留在了四方面军,也就有了后面那一劫,真的是“万般都是命,半点不由人”。

董振堂日夜盼着毛主席的消息,在得知一方面军攻克天险腊子口后,他无比兴奋,立即向部队传达了这一捷报。但此举也引来张政委的不满,他不仅以“扰乱军心”为由没收了五军团的电台密码,还借故将部队中的核心骨干调走,比如政委李卓然。之后张政委又将五军团和33军合并,把心腹黄超派来当政委。在当时“政委拥有最高决策权”的情况下,董振堂实际已经难以掌控队伍了。

但即便如此,董振堂还是遵照朱德的嘱咐,忍了下来。

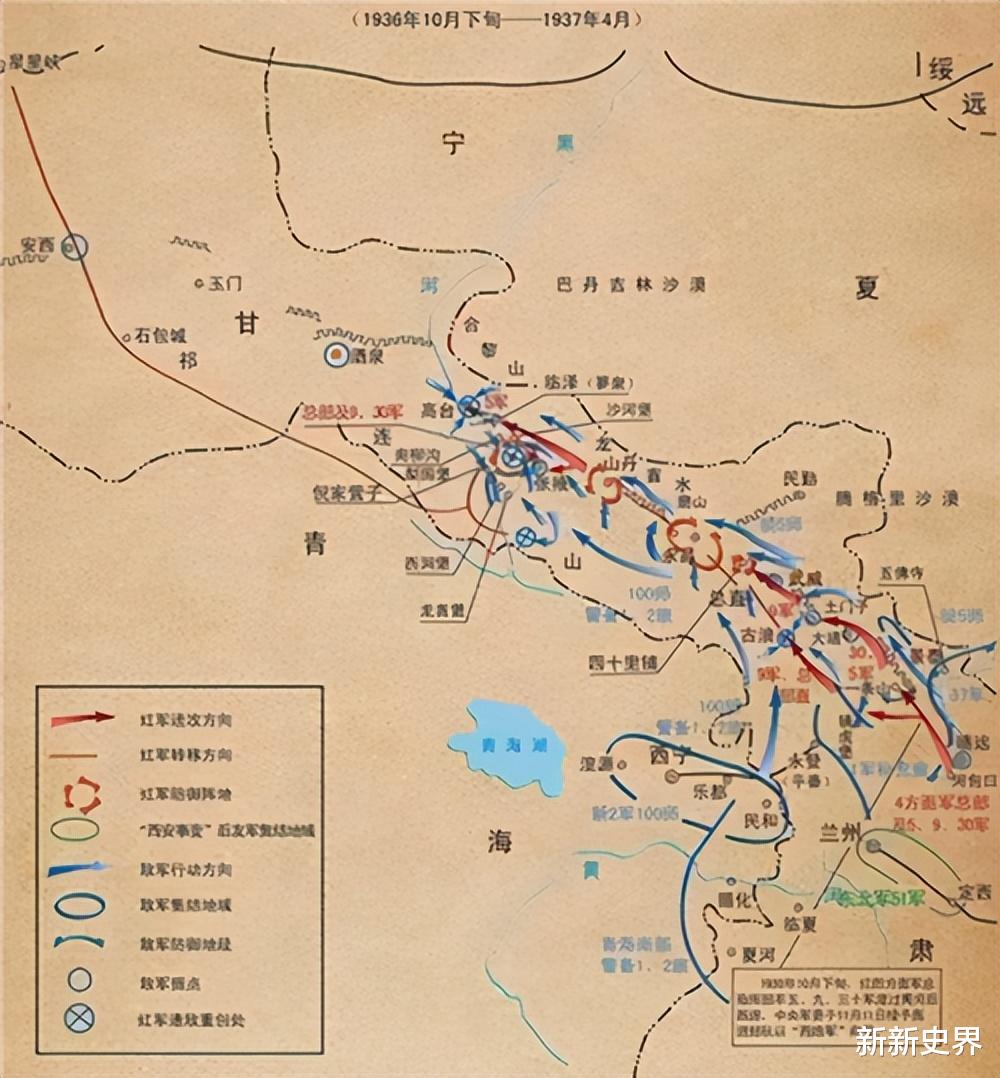

三、迟到的密信和被扣下的电台,让董振堂血洒高台后来红四方面军主力南下攻取成都失利,无奈再度北上,红军三大主力在陕北顺利会师。五军团的官兵们发现,自长征以来,董振堂还是第一次这样激动和高兴。

不过当时五军团作为四方面军的后卫,还在会宁以南打阻击,董振堂没有机会见到毛主席。不久之后,董振堂就接到新的命令,让他跟随徐向前北上河西走廊,与马家军作战,在西北地区建立新的根据地。

作为西北军的旧将,董振堂其实并不认可这一战略。他认为甘肃、青海敌人多是骑兵,马家军人熟地形熟,红军长征后还没有完全恢复过来,到那边十有八九要失败。出发之前,他曾将自己的想法写成密信,交给警卫队长高志中,让他务必返回陕北交给毛主席。董振堂还特意嘱咐高志中:

“万一这封信送不到,无论谁活着到陕北,都要把我刚才说的这些话,转告毛主席、朱总司令,请首长们赶快发电报把部队调回。”

当时董振堂的心情极度悲凉,他手中没有电台,不能立即向毛主席汇报。这一去,万般艰辛,很有可能就回不来了。他将随身的皮包、手枪、望远镜赠送给高志中,说是留作纪念。据高志中回忆,当时董振堂的眼圈都红了。

高志中后来历尽艰险,将信送交朱毛首长。红军总部原准备发电报暂时停止西征,但因五军团的电台当时被黄超控制,只好又派高志中回去转达,这一来耽误了时间。等高志中回到原部队驻地靖远县时,董振堂和五军团已经渡过了黄河。

而且就在五军团渡河之后,敌人便立即重新封锁了黄河防线,红军后续部队无法跟上,已经北上的部队则成为了一支孤军,这是红军又一次无奈分兵。

进入河西走廊后,董振堂奉命攻克西北咽喉高台,并驻守于此。而政委黄超则带两个团去了临泽,并将唯一的电台扣在了手上,高台城中此时只有孤立无援的3000多名官兵。

马家军在得知高台情况后,立即调集2万主力围攻而来,董振堂率军困守半月,弹尽粮绝。因为没有电台,他又根本无力向外界求援。对于当时的五军团来说,立即突围是最好的选择,部队熟悉西北,以董振堂之骁勇,未必不能闯过戈壁大山杀出一条生路。

但也正在此时,黄超派便衣通讯员传来的一封信:

“高台是重要的军事据点,望军长坚守高台。”

董振堂知道黄超并不了解高台的具体情况,这里不可能守得住,但还是因为没有电台,他无法和黄超争辩,也不能向上级直接汇报。董振堂作为军人,只能以执行命令为天职。在最后关头,董振堂选择牺牲自己,他命人封住了原本挖好的突围密道,誓与高台城共存亡。

在内无粮草外无援军的情况下,五军团坚守孤城20余天,最后是因为敌人的内应趁乱打开城门,这才造成了高台的失守。在最后的战斗中,一颗子弹从董振堂左胸穿过,他身子一晃,从城墙上摔到了城墙下,警卫员扶起来他时,董振堂缓慢睁开眼睛,用微弱的声音对战士说:

“我不行了,别顾我了,你们赶快走吧,不走就冲不出去了。”

他断断续续地讲完后,头一歪,便停止了呼吸。一代名将就此陨落,五军团3000余人全部牺牲,血洒高台。消息传回陕北,毛主席失声痛哭。在董振堂的追悼会上,他曾无比悲痛的说:

“董振堂是一个好同志,是一个坚决革命的同志,路遥知马力日久见人心,我们的革命队伍需要这样的同志。”

1956年11月,叶剑英元帅视察河西走廊时,仰望高台县城楼感慨万千,他情不自禁地为董振堂作诗道:

“英雄战死错路上,今日独怀董振堂。悬眼城楼惊世换,高台为你著荣光。”

评论列表