你知道24节气是什么吗?你知道它的由来吗?不急,听我慢慢道来。准备好了吗?咱们来唠叨唠叨24节气。

这可不是什么江湖秘籍,但比秘籍还厉害。这活命的学问,原是祖宗们仰面望天、俯首察地,以血肉之躯在无边的暗夜里,一辈迭着一辈,用性命一寸寸试将出来的。你且想想罢,上古时候,既无天气预报,也无手机日历,人便如草芥般匍匐于天地之间,种地靠的是什么?靠天吃饭啊!可天不说话,怎么懂它的心思?于是,有人站出来了,竖起一根杆子,叫“土圭”,看影子。你听,老辈人还在念叨那些话:影子最长的那天,叫冬至。最短那天,叫夏至。就靠这一个动作,华夏文明的节气大幕,拉开了。

春秋战国,群雄并起,百家争鸣,天文学也跟着疯长。四个节气就是这么早就定死了的哦,它们分别是春分、秋分,冬至、夏至。当太阳在天际完成一轮周而复始的运转,便标识着一“岁”的悄然流逝。古人把这圈切成四块,再切八块,再切……最后,二十四块!一块一块,都起了名,都有来头。

起初,节气是被时间平分的,像一条笔直的线,不带一点感情地切开四季——这法子,后来人唤它作“平气法”一年三百六十五天多些,横竖不过除以二十四个时辰——不,是二十四个节气。倒像是把光阴裁成一段一段的,每十五天便换一出戏听着挺美,可天地不讲数学题啊!地球绕太阳的轨道是椭的,有时候跑得快,有时候跑得慢。你硬要它匀速走,那节气就不准了。夏天的节气挤一块,冬天的拉得老长。农事一误,饭就没了。人饿着肚子,地也跟着荒了。

所以,到了清朝,高手出手了。不用时间平分了,改看太阳的位置。太阳在天上走,一圈三百六十度,像一根铁轨,冷冰冰地焊在天空。每十五度,就定下一个节气。春分那天,太阳直直地照在赤道上,像一把刀,把地球砍成两半,一半冷,一半不那么冷。人们说,这是零度,是起点。从这儿开始,太阳一寸一寸地挪,每挪十五度,就有一个节气落下来——清明、谷雨、立夏……一个挨着一个,不多不少,像坟头排着队,等着点名。它们不喊人,可人得听,该种地时种地,该死时也得死,谁也逃不过这数。

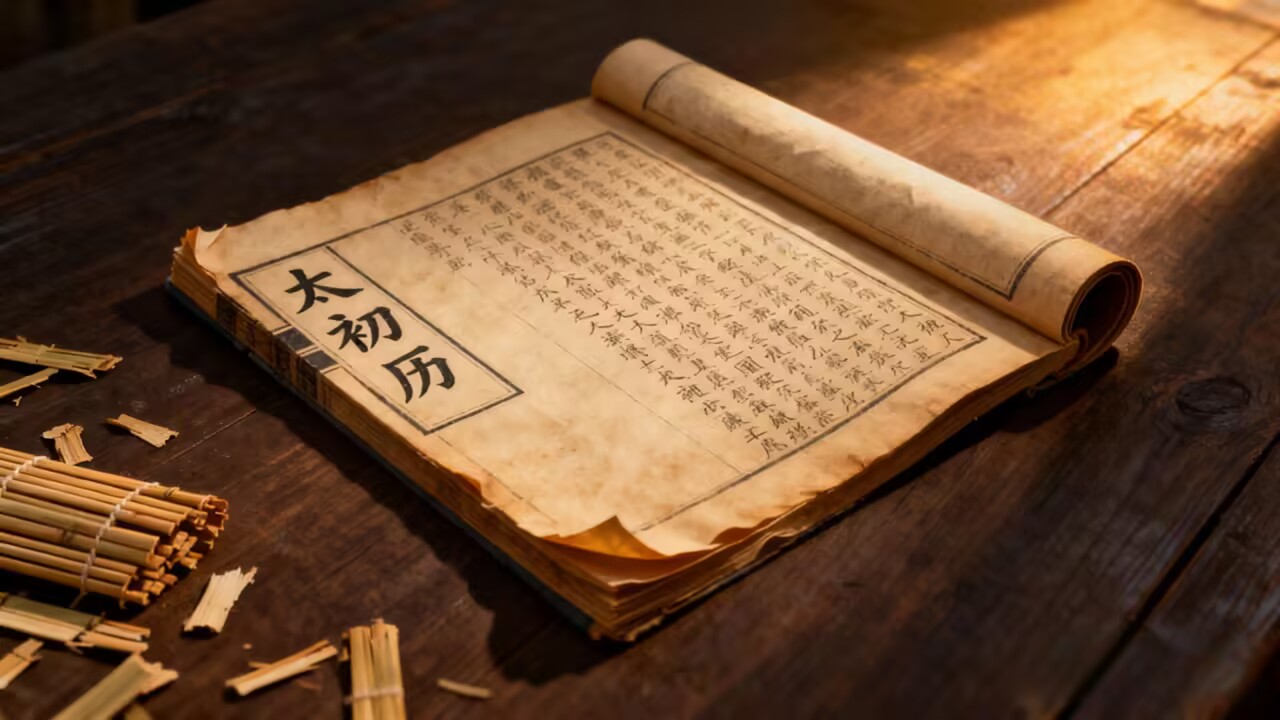

你道是谁第一个把二十四节气写全的?西汉,淮南王刘安,一部《淮南子》,白纸黑字,二十四节气全齐了。后来,在公元前104年,《太初历》做出来了。节气就跟着被写了进去,像人死后名字被刻上墓碑一样,正式了。皇帝颁历,天下共守。从此,节气不再是土地里的事,它走出了田埂,走进了宫殿。

节气也是分几类的哦。季节是有人管的,八个节气站着岗,像八道铁门。立春一到,冰裂了,可暖不起来,人还是僵的;春分那天,天黑得格外整齐,像是谁拿尺子量过;立夏来了,太阳像块烧红的铁,砸在背上;夏至最亮,可亮得让人发慌,地皮冒烟,狗都趴着不敢动;立秋那天,风突然有了方向,吹得人心里发空;秋分一过,天就矮了,压着庄稼和屋檐;立冬一到,大地就硬了,像冻透的尸体;冬至最黑,黑得能吞人,连影子都留不下。这八个,是“四时八节”,天地的大开关。

管温度的来了——小暑、大暑、处暑,小寒、大寒。天上下雨,下雪,落下白露和寒露,落下霜,不是随便下的。有人管着呢,名字就刻在节气簿子上:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。

还有管动植物的——惊蛰,春雷一响,蛇虫鼠蚁全醒了;清明,草木萌发,天地清朗;小满,麦粒开始鼓;芒种,麦子熟了,赶紧收,赶紧种。

说到底,节气是中国人和自然的“暗号”。你听那句老话吗?立冬前犁地是金,立冬后是银,立春后再犁,就是铁。”犁地也有时辰讲究!“一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。”多准!多生动!

2016年,联合国把二十四节气列为“人类非物质文化遗产”。好家伙,老外也承认了24节气哦。这哪是老黄历?这是中华文明的“第五大发明”!

它不光是种地用的。你吃春卷,那是立春;吃饺子,那是冬至;清明踏青,谷雨采茶,夏至吃面……节气,早就渗进咱们的血肉里了。

它教人顺天应时。啥时候该干啥,别犟。人要跟着天地的呼吸走。累了?那是小满,该缓缓了。热疯了?那是大暑,躲一躲。冷得发抖?那是大寒,那就在屋窝着吧。

所以啊,二十四节气,不是古董。它活着。在田里,在厨房,在老人嘴里,在孩子的童谣里。它是中国人活在天地间的诗意证明。

不信你抬头看看天。太阳还在爬,像头老黄牛,拉着黑影一寸寸往前挪。