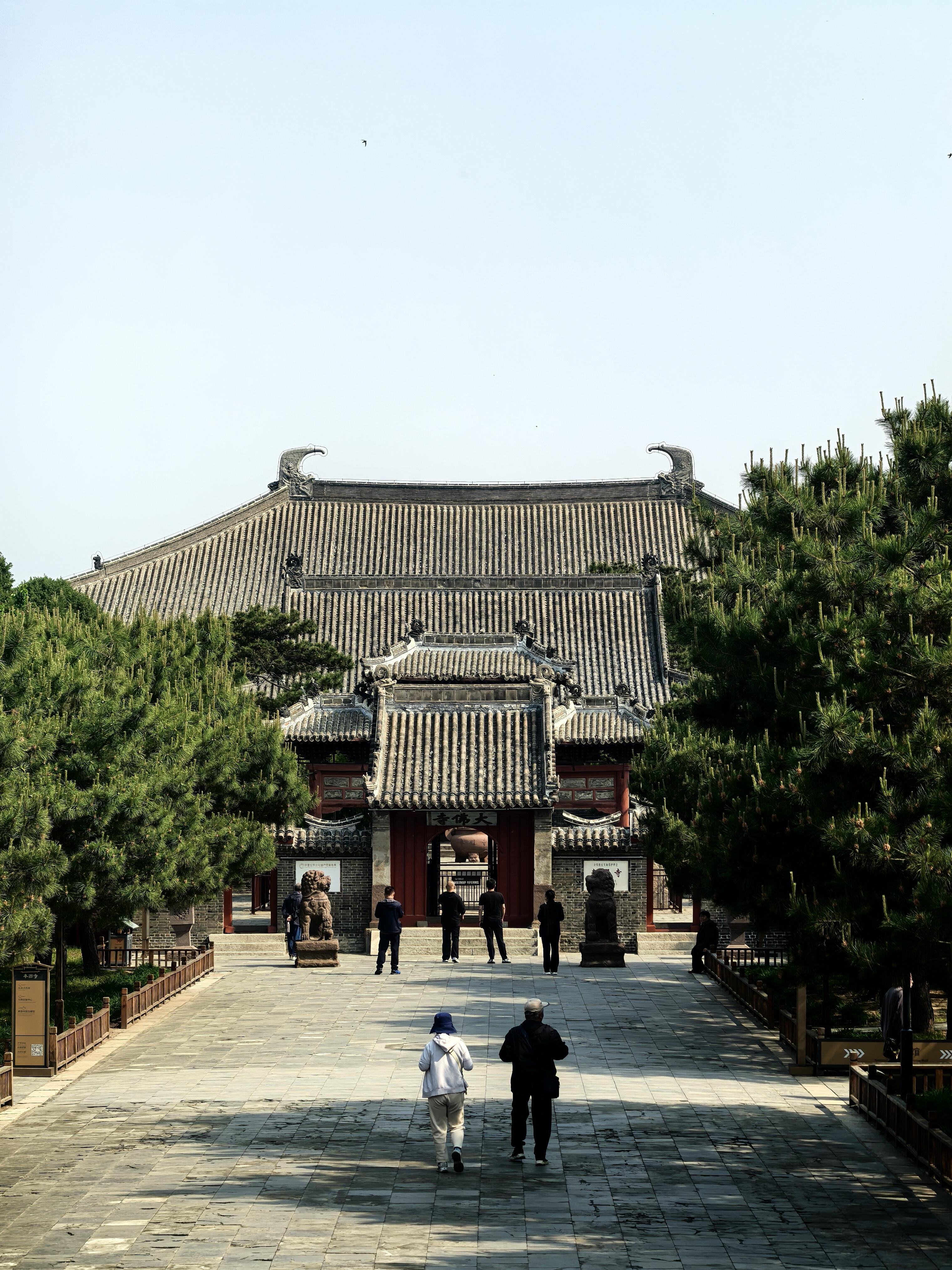

辽宁义县的晨雾还未完全散去时,奉国寺的红墙已经在晨光中显露出轮廓。这座被称作「大佛寺」的辽代古刹,是东北现存最古老的寺庙木构建筑,也是中国现存八大辽构之一。当人们穿过现代县城的街巷,推开那扇厚重的木门时,扑面而来的不是想象中的香火氤氲,而是一种近乎肃穆的寂静——千年时光的重量,都沉淀在那些粗壮的木柱与斑驳的彩画里。

奉国寺的故事,要从辽开泰九年(1020年)说起。辽圣宗耶律隆绪为母亲萧绰在故里修建咸熙寺,这位在历史上以「承天太后」之名著称的女性,曾辅佐幼主、改革朝政,甚至在澶渊之盟中展现过政治智慧。寺庙的营建,既是儿子对母亲的孝思,也是辽代皇家崇佛风气的体现。彼时的辽国正值鼎盛,建筑工匠们将草原民族的豪迈与汉地工艺的精巧融合,在义县这片土地上,埋下了一座建筑艺术的丰碑。

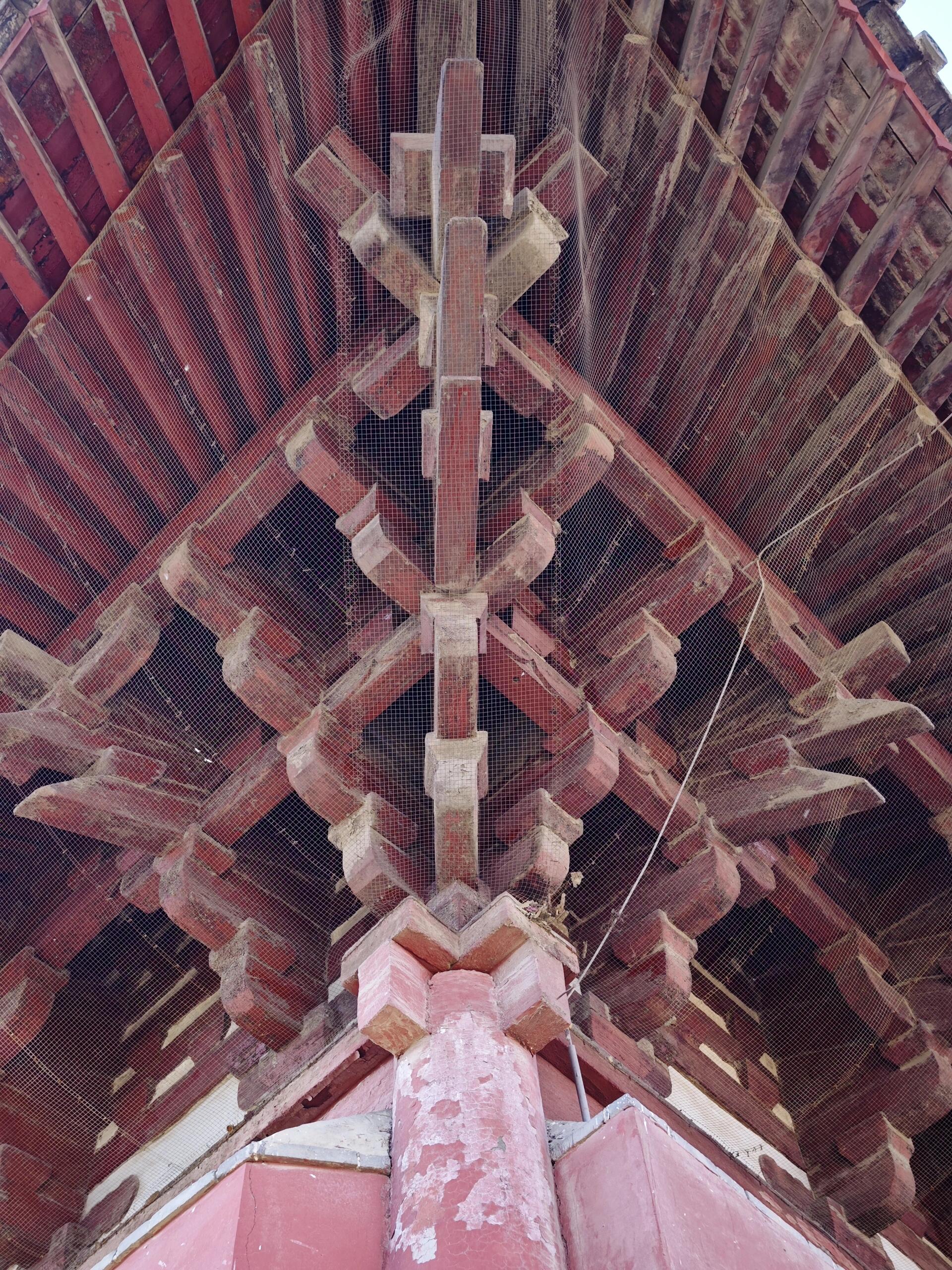

踏入寺内,最震撼的莫属大雄殿。这座五脊单檐庑殿式建筑,是奉国寺内唯一保存至今的辽代原构。面阔九间、进深五间的尺度,让它在东北平原上显得格外雄浑。抬眼望去,斗拱壮硕如铁塔,层层叠叠地托举着深远的屋檐,每一道拱券的弧度、每一块斗枋的衔接,都彰显着辽代建筑「以材为祖」的严谨法度。不同于明清建筑的纤细秀美,这里的柱枋粗犷得近乎原始,原木的纹理清晰可见,有些地方甚至保留着砍伐时的刀痕——那是工匠们对材料本真的尊重,也是契丹人崇尚自然的性格投射。

大殿内的空间开阔得令人屏息,这得益于辽代工匠大胆采用的减柱造技法。常规建筑中应有的立柱被大幅减少,取而代之的是横跨数米的巨大六椽栿,这些木梁如巨鲸般横卧空中,仅凭巧妙的榫卯结构便将整个殿顶的重量稳稳承接。阳光透过前檐的直棂窗斜斜射入,在地面投下方格状的光影,光束中浮动的尘埃,仿佛是千年岁月的具象化。抬头望向梁架,辽代彩绘虽历经后世补绘,仍有部分保留着原貌:男相飞天袒露上身,肌肉线条清晰可见,飘带如疾风掠过,虽静止却似有动态,这种刚健与飘逸并存的风格,在中原佛寺中极为少见。

佛坛上的七尊辽代泥塑,是奉国寺的灵魂所在。自东向西依次为迦叶、拘留孙等过去七佛,每尊佛像高约9米,巍然端坐于莲台之上。佛像的衣纹雕刻极富特色,袈裟褶皱如波浪起伏,边缘处微微上卷,仿佛被微风轻拂过;面部表情则各不相同,有的慈眉善目,有的庄重肃穆,最西侧的释迦牟尼佛双目微垂,唇角似有一丝若有若无的笑意,目光所及之处,竟让观者生出几分被洞悉的惶惑。值得注意的是,佛像背后的背光装饰异常繁复,火焰纹、莲花纹与飞天图案层层叠叠,即便在光线昏暗的殿内,仍能感受到那种扑面而来的神圣气息。

绕过大雄殿,后侧的无量殿是另一种景致。这座清代早期的歇山式建筑,面阔三间带回廊,相较于辽代大殿的粗犷,显得精巧许多。木柱上的油漆虽已褪色,但仍能辨出山水花鸟的图案,檐角的风铃在风中轻响,为这座古寺增添了几分烟火气。这种不同时代建筑的并立,恰似一场跨越时空的对话——辽代的雄浑与清代的细腻,草原文明与农耕文明,在奉国寺的院落里达成了奇妙的和谐。

走在寺内的石板路上,目光不经意间会被墙角的残碑吸引。那些刻于金元明清的文字,记载着历代修缮的往事:有的是地方官员牵头募资,有的是乡绅百姓自发捐建,每一道刻痕都是后人对这座古寺的珍视。而大雄殿前的古柏,树干早已中空,却依然枝叶繁茂,虬结的枝干如铁爪般伸向天空,仿佛在诉说着辽代以来的风雨沧桑。

奉国寺的珍贵,在于它几乎完整地保存了辽代佛寺的空间格局与建筑语言。当我们在大雄殿内仰望七佛,触摸那些历经千年的木构时,感受到的不仅是建筑本身的震撼,更是一个王朝的审美取向与技术水准。萧绰的身影早已湮没在历史尘埃中,但她的故事却因这座寺庙而有了具体的依托——那些雄浑的梁柱、生动的彩塑,何尝不是她治下辽国繁荣的注脚?

在钢筋水泥充斥的现代,奉国寺如同一位沉默的长者,坚守着传统营造技艺的尊严。它不迎合游客的猎奇心理,也没有华丽的灯光布景,只是以最本真的模样,向每一个愿意驻足的人展示:真正的历史之美,不在于刻意营造的「千年故事」,而在于一砖一木间未曾褪色的匠心,在于跨越时空仍能触动人心的真实质感。当暮色降临,最后一缕阳光掠过殿顶的鸱吻,奉国寺在渐浓的夜色中归于寂静——这或许就是它最本然的状态,用千年的时光,等待着懂得凝视的目光。