金秋十月,丹桂香萦绕善琏。湖笔文化共享中心内,人流如织,信封翻动声、盖戳声、交谈声交织成一片热烈的交响。2025年10月10日至10月12日,以“绿水青山间,邮情润乡土”为主题的第三届农民集邮展览,在浙江善琏镇举行。本次展览汇集了全国28个省区的450框竞赛类邮集,特别增设30框“家书”组成书信集邮的非竞赛单元触动人心。而展览背后,一封来自河北平泉哈叭气村驻村书记刘会军的信,成为本届邮展的独特注脚。

展览前夕:一纸书信牵起的乡土邮缘

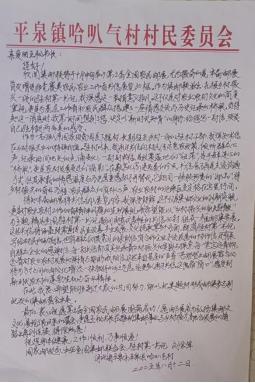

“作为国家邮政局派往乡村振兴一线的基层干部,我想以驻村书信为载体,将基层干部的奋斗与农民的期盼,装进邮展的方寸天地里。”开幕式前,组委会收到了一封来自河北平泉的特殊信件,落款人是集邮联驻村干部刘会军。因驻村工作未能亲临现场,但他的文字却成了连接大山与古镇的纽带。

驻村干部刘会军

写给第三届农民集邮展组委会的手写信

“驻村干部们的工作经历难以记录,但邮票和书信能把它定格下来。”刘会军介绍道,2023年9月驻村以来,通过书信向村民解释政策、协调修路、引进产业,推动食用菌大棚种植范围由30亩扩展到150亩,年产值达1500万元。信中,他建议邮展增设“乡村振兴书信单元”,让方寸邮票成为“三农”工作的见证。“希望让更多人知道,乡村振兴绝不是口号,是修的每一段路、种的每一株菌、孩子们的每一声笑。产业振兴是基础,但文化振兴是灵魂。集邮让农民在方寸之间看见国家发展,增强文化自信。”

这一建议与集邮联展览工作部主任谷泽伟的思路不谋而合。本届邮展特设30框书信展品,涵盖家书、政策信、感谢信等。“数字化时代,家书抵万金,书信的仪式感与温度无可替代。”谷泽伟说,“这些信件记录了乡村振兴的点滴,是‘活’的邮史。”

书信展区现场,引发乡村工作者的集体共鸣。来自江苏扬州的许明川,是特意请假来参展的村工作者,他盯着书信里“带动村民月收入3000元”的字句,忍不住感慨:“我集邮30多年,以前只觉得邮票好看,今天才明白,集邮还能记录村里的大事小情。回去我就把我们村的产业发展故事,也编成邮集,组织大家办邮展一起沟通交流相互学习。”

展场内外:一张明信片万千邮友情

10月10日开幕当天,展区里纪念邮资明信片发行区排起长队,各地邮友的谈笑声此起彼伏。在纪念封售卖区,河北邯郸的张先生正小心翼翼地把三四十张纪念封装好,封面上含山笔塔的图案格外醒目:“我集邮40多年,三届农民邮展都没落下,2020年首届我还带了参赛邮集,这次买的纪念封要寄给老朋友们,让他们也看看善琏的变化,看看农民邮展的新气象。”

集邮爱好者排队购买纪念邮资明信片

不远处的纪念邮资明信片展台前,吉林的李女士正低头核对数量,桌上的日戳印章鲜红欲滴。“我集邮30多年,这次是受同事朋友委托来代购的。这明信片是专为邮展发行的,每一张都得盖上今天的日戳才够珍贵。”

浙江嘉兴的徐先生则忙着在角落填写地址,面前摆着两百多份邮品。“最早写信时觉得邮票好看,一收就20多年。这些要寄给国外的笔友,有的认识十几年了,靠邮票成了好朋友。”他边贴邮票边说,“这次邮展这么多‘三农’题材作品,我拍了照片要发给他们,让外国朋友也看看中国农村的新面貌——不是只有高楼大厦,我们的稻田蚕桑都很美。”

集邮爱好者排队

找纪念邮资明信片设计师陈志皓签名

在邮集签名区,纪念邮资明信片设计师陈志皓的桌前排起长队。上海的余先生捧着一叠早年陈志皓设计的邮品,语气里满是期待:“我受母亲影响爱上集邮,这次专门来请陈老师签字。”一旁的来自湖州的集邮爱好者潘哲,是第一次参加农民邮展,他手里攥着父亲传下来的旧邮册:“我集邮才五六年,是受我爸影响。这次带了陈老师早年的作品来签字。以前总看生肖题材邮展,农民题材的特别接地气,能感受到不一样的文化温度。”

多方聚力:文化传承与乡村赋能

这一国家级主题邮展的开幕式上,集邮联合会副会长高洪涛的致辞,道出了农民邮展的深层意义:“善琏是农民邮展的发源地,也是‘绿水青山就是金山银山’理念的实践地。本次邮展146部450框邮集,涵盖10个竞赛类别,既有展现农耕文化的传统题材,也有记录脱贫攻坚的时代作品。邮票是国家名片,我们要让这方寸天地,成为展现乡村振兴成果的‘窗口’,让更多人看见农民的智慧与奋斗。”随后,她与浙江省邮政公司总经理方志鹏共同为印有善琏古镇风貌纪念邮资明信片揭幕。

集邮联合会副会长高洪涛

与浙江省邮政公司总经理方志鹏

共同为印有善琏古镇风貌纪念邮资明信片揭幕

浙江省集邮协会会长、中国邮政集团有限公司浙江省分公司副总经理王玮表示:“时隔五年,农民邮展再回浙江,善琏的文化底蕴与集邮热情相得益彰。这次邮展为农民朋友搭建了国家级平台,展出的作品既有《南方桑蚕邮趣》《农事记忆》这样的乡土题材,也有科技兴农、生态保护的现代内容,生动展现了新时代农民的精神风貌。我们要让集邮文化,成为乡村文化振兴的‘助推器’。”

“从首届在善琏中学体育馆办展,到如今有专业展馆,变化太大了。”浙江省集邮协会副会长张雄从事集邮工作四十余年,他指着展区的展板,语气里满是自豪,“首届只有200多框展品,这次达到480多框,近千人从全国各地来参观。现在看到农民朋友的作品水平越来越高,特别欣慰。善琏能建这么大的展馆,就是经济发展、文化繁荣的最好证明。”

湖州市邮协副会长张运达站在“青少年集邮示范基地”展区前,回忆起三十多年前的场景:“1979年我在善琏中学当老师,成立了集邮兴趣小组,告诉学生邮票是国家的名片,上面有数不尽的知识。1981年,我们9个人成立了农民集邮小组,1983年正式成立镇集邮协会,后来我们组织集邮夏令营,2006年‘文房四宝’新邮发行时,还带学生去了首发式。现在善琏能成为全国乡镇集邮文化发祥地之一,就是当年种下的种子发了芽。”

郁根荣讲解参赛邮品《师恩如山,邮情似海》

农民集邮联谊会会长郁根荣的展品前,围满了好奇的观众。他带来的《师恩如山,邮情似海》,收录与著名集邮家林衡夫的76封书信。“我集邮40多年,受张运达老师影响加入邮协。成为村书记后,我在文化礼堂设了集邮展柜,还在党员活动室布置了‘邮票上的百年党史’墙。”郁根荣指着书信集说,“2019年李少华老师看到后说,这是‘集邮进农村最好的实践’,也正因如此,首届农民邮展才落户善琏。可惜林先生没能看到这个合集,我把它带来参展,就是想让更多人知道,集邮能传承情感,也能赋能乡村文化。”

如今,这个传统仍在延续。善琏学校作为全国青少年集邮示范基地,组织学生参加农业丰收邮票设计比赛,将集邮融入教育体系,让乡村振兴的种子在下一代心中发芽。

方寸匠心:乡村变迁与邮展创新

10月11日,竞赛类展区内由组委会为获奖展品挂花,9部大镀金奖邮品成为焦点。来自浙江的刘德利,站在《人民邮政时期的浙江邮政史(1949-1957)》邮集前,向观众逐一介绍:“这组实寄封片记录了新中国成立初期浙江邮政的发展,当时邮政不仅要保障通信,还要助力土地改革、边防建设,农民给边防战士寄的家书,背后藏着家国情怀。”谈及获得全场最高分,刘德利既意外又激动:“没想到能获得这么高的荣誉,接下来我会继续丰富展品,争取在国展上更好地展现浙江农村的邮政变迁,让更多人看见乡村的发展。”

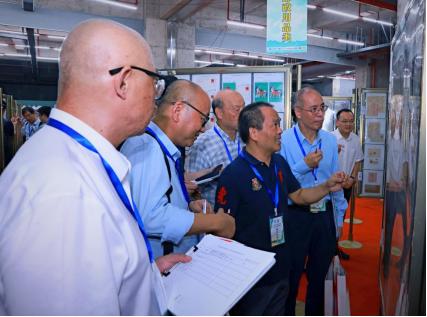

评委组为参赛作品进行点评

温州选手杨介球的《正阳门箭楼邮资封》邮集前,观众们正围着一枚变体封讨论。“我从小学开始攒邮票,这组邮集是我改变传统历史叙事编排方式,创新运用印刷制作工序独立编排。”杨介球指着封片解释,“92版箭楼封用薄纸印制,容易产生折白变体,我还发现它是先印红后印蓝;93版荧光油墨技术更成熟,‘526版’用了多套模切工具,这些都是我一点点收集研究出来的。”他笑着说,“能获大镀金奖,是对我多年研究的肯定,也是对我创新编排邮集的认可,也让我想挖掘更多邮政史上的乡村故事,继续丰富邮集内容。”

集邮联合会八届邮展委员会副主任刘劲点评指出:“与前两届相比,这次邮集水平明显提升。前两届还有不及格的作品,这次普遍在70分以上,80多分的也不少。”刘劲介绍,“我们的参展标准分两类:一是农民和基层农村工作者,作品题材不限;二是题材围绕农业、农村和农民的‘三农’相关题材,鼓励更多人关注乡村。这些获奖邮展后续会在基层巡展,比如那些展现扶贫、生态保护的作品,能成为很好的宣教材料,丰富乡村文化生活。”

善琏学校里浙江省小学生

进行“农业丰收”邮票设计比赛

10月12日,邮展进入尾声,但善琏的集邮热情未减。纪念“新光邮票研究会”成立一百周年座谈会上,新老集邮家们热议邮文化传承……善琏学校里,浙江省小学生农业丰收邮票设计比赛正在进行,孩子们用画笔将稻田、蚕桑、湖笔绘成“未来邮票”。“我画的是善琏湖笔,想让全世界都认识到我们善琏。”一位小学生举着自己的作品,眼里满是憧憬。

记者/黄帅

通讯员/张毅