前两年,无意当中得知曾经担任过生活·读书·新知三联书店兼《读书》杂志社主编的沈昌文,写过一本回忆录《也无风雨也无晴》,颇感兴趣,赶紧从网上找来一本先睹为快。

沈昌文的这本《也无风雨也无晴》虽然是本个人回忆录,但由于他是个资深的老出版人,自然他的回忆和他所从事的出版工作密不可分。

1931年出生的沈昌文,在新中国成立之初的1951年考入北京的人民出版社工作,历任人民出版社的校对员、秘书、编辑、主任、副总编辑等职。1986年1月到1995年12月,担任生活·读书·新知三联书店兼《读书》杂志社主编。

从沈昌文的回忆录当中,我第一次知道了三联书店在新中国成立之后的一些陈年往事。

1954年4月,上面发布了一个文件:《党中央批转中央宣传部关于改进人民出版社工作状况的报告》,沈昌文说“这个报告可以说是上世纪五十年代出版改革的最重要文件”。

这份文件特别强调三联书店的重要性。它说:“为使人民出版社集中力量做好工作并提高工作质量,应在人民出版社内部设立三联书店编辑部(目前三联书店并无单独的编辑机构,也没有独立的编辑计划),编制上仍为人民出版社的一部分,但须有独立的编辑方针与计划,以充分发挥现有译著的力量。”“三联书店应当更多出版著作书籍,以便使党员和非党员作者的各种虽然尚有某些缺点,但有一定的用处的作品都能印出来。”“许多旧的学者的著作,特别是关于中国历史的各方面材料的整理和考据的著作,对于我们还是有用的,这类著作……可酌量选印。”

根据这个报告的精神,于是在人民出版社内设立了一个“三联书店编辑部”,并着手以三联书店的名义出版一些学者的著作。

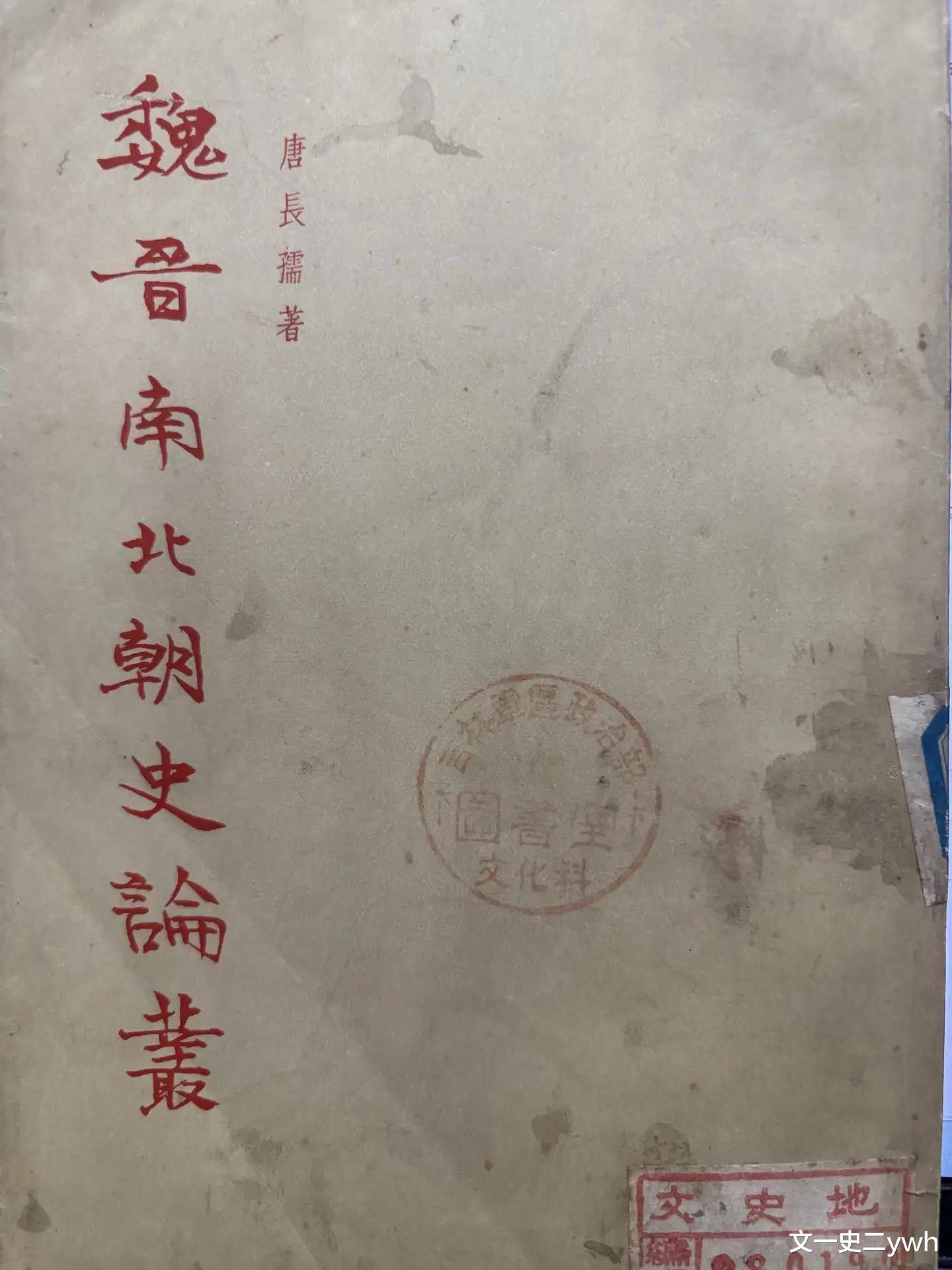

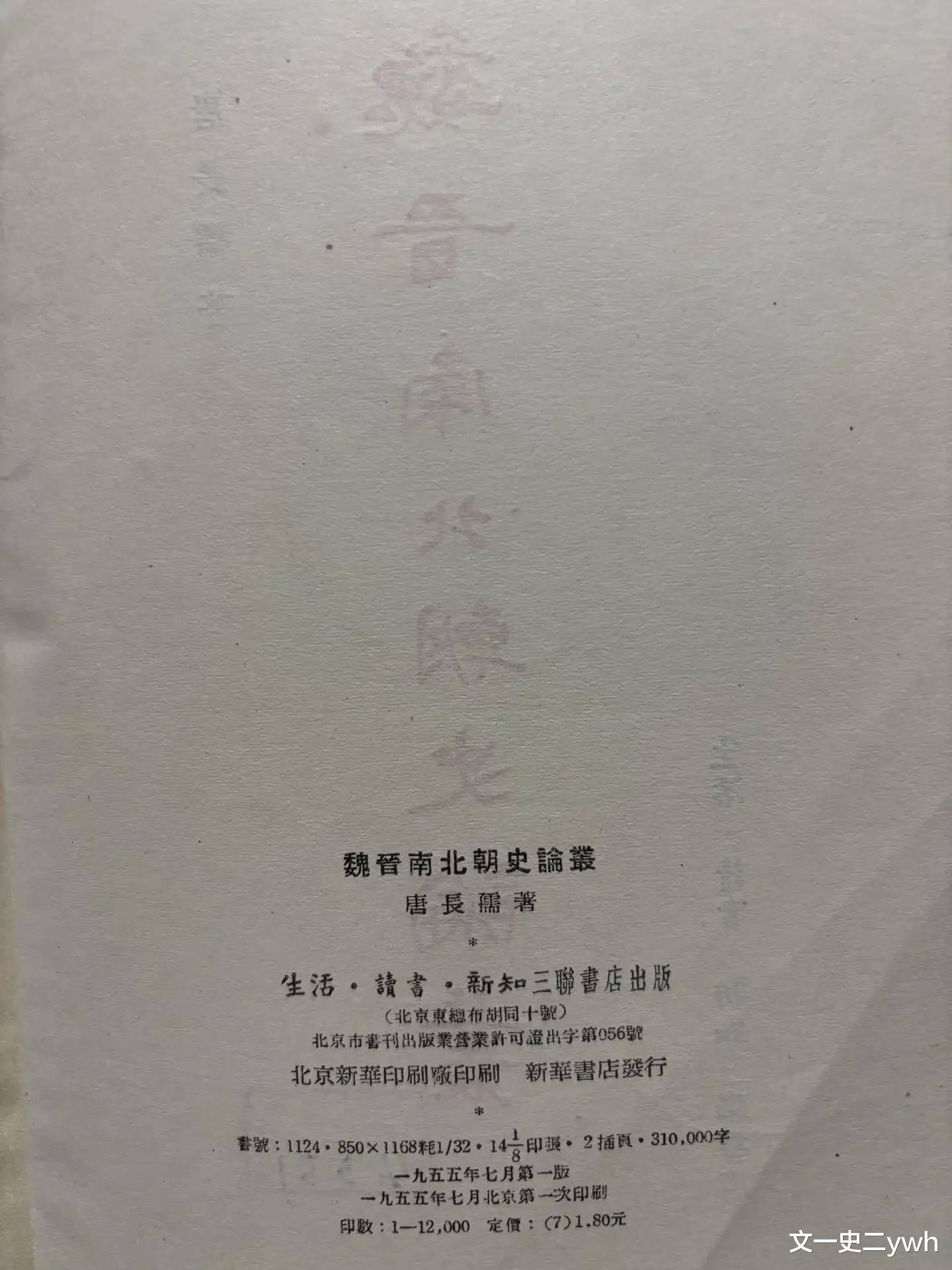

我手头上有一本前些年在孔网上购买的,史学大家唐长孺先生的《魏晋南北朝史论丛》,就是当时以生活·读书·新知三联书店名义出版的,版权页信息上显示该书为1955年7月一版一印的。

大概就是这一时期响应党中央的这份文件的号召,属于文件中所说的“许多旧的学者的著作,特别是关于中国历史的各方面材料的整理和考据的著作,对于我们还是有用的,这类著作……可酌量选印”的范畴。

后来,运动一个接着一个,三联书店自然也不能幸免,几乎就是名存实亡了。

在改革春风吹满地的1984年,在三联书店老前辈们一再呼吁下,上面正式确定要筹备重新成立三联书店,并进入操作的阶段。就在人民出版社内,正式成立一个筹备小组,具体负责人是范用,沈昌文是其中的工作人员。

1985年筹备工作紧锣密鼓,上面突然宣布筹备小组的负责人范用离休,同时宣布新成立的三联书店独立,与人民出版社完全脱钩,沈昌文被任命为总经理。

新的三联书店重新成立之后,有关人士利用与香港联合出版集团的密切关系,积极出版策划了一些在当时非常有影响的书籍。比如巴金的《随想录》、杨绛的《洗澡》、傅雷的《傅雷家书》,甚至还运作出版了金庸先生正式授权的《金庸作品三联版》,打破了此前国内出版未经作者本人授权出版的金庸武侠小说的格局。

现在这套正版的三联版的《金庸全集》在各大网络平台的二手书市场,大有洛阳纸贵的趋势。

沈昌文回忆,三联书店创办之初,内地既无路可走,当然就想到往海外跑。这要从1981年《傅雷家书》的出版谈起。

《傅雷家书》的出版是三联书店筹备复业时期的一件大事。这书是范用一手策划并操作的。以后陆续印了一百多万册,获得很大成功。出版这本书是楼适夷先生向范用的提议。但在当时,仍然阻碍重重。在这情况下,范公敢于出书,令人惊讶不止。当然,我后来知道,上面的口径也在改变详情是我辈不会知道的。

沈昌文之所以说出版《傅雷家书》在当时仍然阻碍重重,是因为傅雷的儿子,著名的旅英钢琴家傅聪据说彼时还顶着当初迫不得已离开祖国,出走海外的“叛国”的罪名。

当时的三联书店利用他们在港台地区的人脉,陆续又出了一些在当时颇有反响的好书,比如董桥的散文,蔡志忠的漫画,黄仁宇的历史著作。

新世纪以来,三联书店秉持着“竭诚为读者服务”的店训,不忘初心,与时俱进,在出版业不景气的今天,仍然默默耕耘,出版了众多有口皆碑的好书。比如“三联·哈佛燕京学术丛书”“三联学术丛书”“三联文史新论”,已经成了三联书店的拳头产品。