各位家长朋友,听说最近有个令人欣慰的消息:教育部正在试点春秋假!想象一下,当你在办公室被KPI压得喘不过气时,你家娃正躺在油菜花田里背古诗;当你纠结周末去哪遛娃时,孩子们可能在春秋两季各有5天专属假期。这到底是给孩子的礼物,还是给家长的"惊喜盲盒"?今天咱们就来拆解这个让80后家长集体陷入回忆的话题:为什么我们的童年只有《寒假生活》《暑假生活》,而10后可能要解锁《春假观察日记》和《秋假研学报告》?

其实,春秋假可不是什么洋概念,咱们老祖宗早就说过"暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人"。孔夫子就认为,春暖花开的时候,他要找五六个成年人,带着六七个孩童,穿好休闲服,走进大自然放松心情。他要是知道现在学生春天还在教室里背"逝者如斯夫",怕是要摇头叹气哦。至少对于60后、70后的农村孩子来说,我可以肯定地说春秋假是有的,一般是7天左右,春假叫做“春插假”,秋假叫做“秋收假”,统称“农忙假”,在当时的农耕社会,春天插秧与秋天收割堪比高考一样神圣,与时间赛跑。

浙江某小学的实践数据显示,在清明前后放春假的学生,对二十四节气的理解程度比传统教学提升47%。更有趣的是,在桂林试点学校,孩子们在秋假期间采集的植物标本,后来成了生物课最生动的教具——这可比对着屏幕看3D动画真切多了。

不过别急着叫好,现实版"春秋演义"正在家长群火热上演。有家长在朋友圈叫苦:"春假五天,三天陪写研学报告,两天在景区人挤人,最后发现孩子的观察日记写的是'爸爸妈妈一直在看手机'。"这种尴尬恰好揭开了美好愿景的另一面:没有配套社会支持的家庭假期,很可能变成"家长二次加班节"。

春秋假也会成为教育公平的试金石,演绎一出《城乡双城记》。城里的孩子在春秋假可以去博物馆、科技馆,但农村娃可能正在田埂上帮爷爷奶奶收稻子。这本身没有优劣之分,但教育资源分配方面却值得我们深思。一个假期过后,城里孩子收获了知识,而乡下孩子却只是收获了稻子,这算不算教育公平?某教育智库的调研显示,县域学校对春秋假的利用率比城市低62%,主要原因不是不想,而是不敢——很多留守儿童的假期意味着"监管真空"。

不过转机也在发生。四川某山区小学的秋假案例就很有趣:孩子们跟着非遗传承人学习制作竹编,结果意外开发出数学几何空间思维。校长笑着说:"我们买不起乐高教具,但满山的竹子都是立体几何教材。这种结合本地实际的大胆尝试或许正是破局的关键所在,春秋假不应只是城市中产的专属,而应成为每个孩子与自己生长环境对话的契机。

反对声中最有力的质疑是:"本来就跟不上国际学校的教学进度,再放假岂不是雪上加霜?"但广州某国际学校的实践数据很有意思:他们通过把暑假压缩两周,春秋各增5天假期后,学生期末测评成绩反而上升了3.2%。心理学教授分析认为,这符合"间隔效应":当我们学习新知识时,如果将这些学习内容分散到多个时间段进行,而不是一次性集中学习,记忆的效果会显著提高。更妙的是,某北方试点城市把春假与植树节结合,秋假与重阳节联动,突然让传统节日焕发新生。有孩子在家校联系本上写道:"原来清明不只是烧纸,还是踏青赏春的节气。"这种文化认同感,要比背十篇《清明》古诗来得自然且深刻。

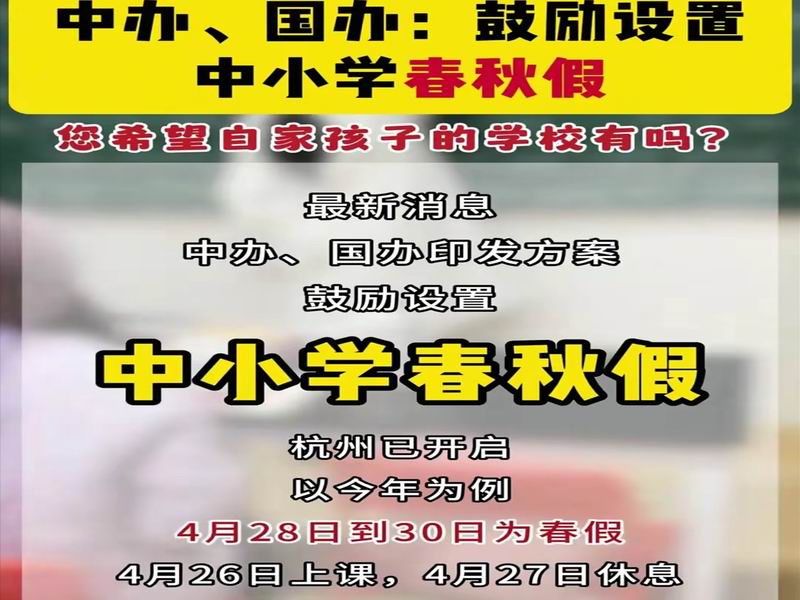

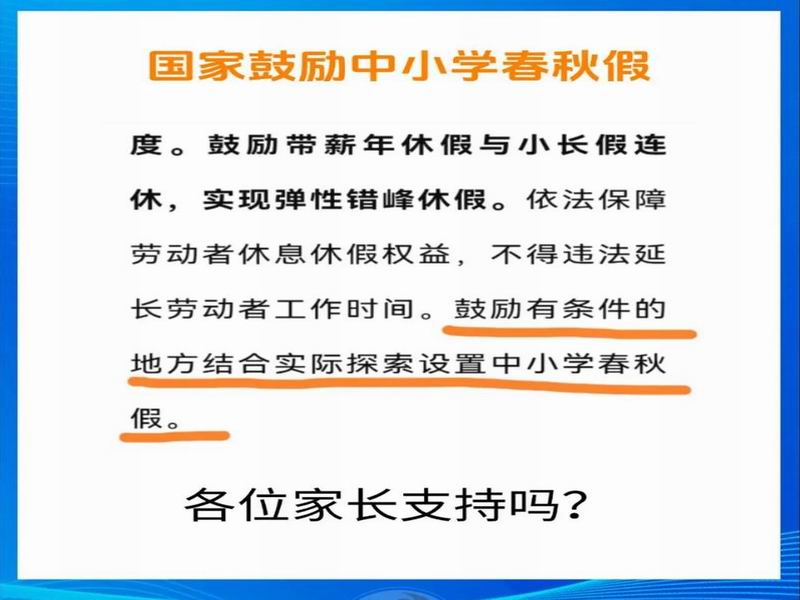

春秋假要真正落地,需要整个社会的配合。杭州某互联网公司率先推出"亲子假",允许员工用年假抵扣陪伴孩子的春秋假;某地博物馆专门开发"节气寻宝"研学路线,这些创新都在打破"学校放假,家长头疼"的魔咒。最让人感动的是某社区组织的"银发研学团",让退休教师带着孩子们在公园里上自然课,既解决了双职工家庭难题,又让教育界老前辈们重拾价值感,为社会贡献余热。

当我们讨论春秋假时,表面在说假期安排,实则是在探寻教育的本质。就像放风筝,总要收放有度才能飞得更高。北京某重点小学的校训说得好:"春知生发,秋懂收获",在的季节做合适的事,这本是老祖宗古老的智慧。或许不久的将来,我们会看到这样的场景:春假时江南的孩子在烟雨中学《渔歌子》,塞北的学子在草原上诵《敕勒歌》;秋假时湘西学童跟着老人学腌酸梨,胶东少年随着渔民学看潮汛。这些鲜活的经验,终将化成他们理解世界的维度。

教育的真谛从来不在教室的四壁之间,而在如何让每个童年都能与山川相遇、与四季相知。当我们给孩子的记忆里种下春天的蒲公英和秋天的银杏叶时,或许正是在为这个焦虑的时代,预留一片永不荒芜的精神自留地。

您对学校放春假与秋假有什么看法呢?请在评论区聊聊。