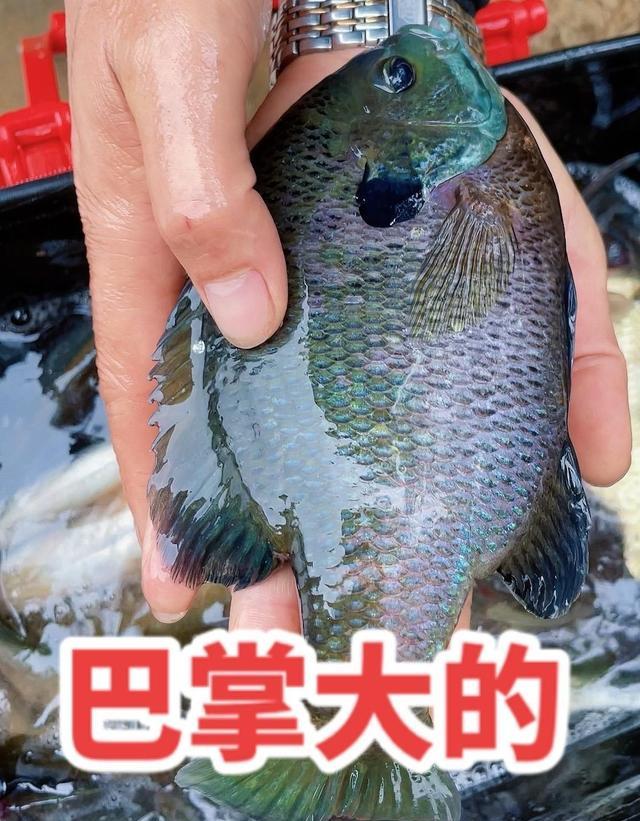

最近郑州贾鲁河的钓鱼圈炸开了锅,一位老钓友甩出鱼竿,竟钓上来一条浑身泛着蓝宝石光泽的鱼,鱼鳃后还顶着块蓝黑色鳃盖。

这稀罕玩意儿一亮相,钓鱼群瞬间炸成了 “聊天室”—— 原来这就是传说中的太阳鱼,一个让钓鱼佬又爱又恨的外来入侵物种!

太阳鱼的 “入侵逆袭史”

说起外来鱼种,大家第一反应肯定是罗非鱼。这原产非洲尼罗河的热带鱼,上世纪 50 年代被当作 “救急鱼” 引进国内。

本想解决老百姓吃鱼难的问题,结果它太能 “生娃”,从养殖场疯狂 “越狱” 到自然水域。

现在南方的江河湖库,甚至是城市里的臭水沟,都能看到罗非鱼活跃的身影。

数据显示,仅在广东、广西等地,罗非鱼就占据了淡水鱼产量的半壁江山。

太阳鱼老家在北美洲,2000 年左右作为观赏鱼被引进国内。

本应待在鱼缸里的它,却因为一些不负责任的养鱼爱好者图省事,随手将它们放生到野外。

最恐怖的还是它们的繁殖能力,一条成年雌鱼一次能产5000-10000枚卵,而且雄鱼还会在水底挖坑筑巢,寸步不离地守护鱼卵。

钓鱼佬的 “梦中情鱼”

首先,太阳鱼咬钩后的战斗力堪称 “鱼中战斗机”,一旦上钩就疯狂甩尾、左冲右突,遛鱼时非常的过瘾。

更绝的是它的 “内在美”—— 肉质细腻得像豆腐,关键还几乎没有恼人的小刺,清蒸时鲜味直窜鼻腔,红烧后外皮焦香、内里嫩滑,炖汤更是奶白浓郁。

在太阳鱼的老家北美,当地人最爱裹上玉米粉油炸,金黄酥脆的外壳咬下去 “咔哧” 作响;

到了中国,各地吃货直接把烹饪创意拉满:重庆人用牛油火锅底料炮制出麻辣鲜香的太阳鱼,辣得人额头冒汗还停不下筷子;

广东大厨用豉汁蒸出原汁原味,淋上热油的瞬间香气四溢;江浙一带则将太阳鱼做成酸甜可口的糖醋菜,鱼肉外酥里嫩,酱汁浓稠挂壁。

但这份舌尖上的狂欢,在生态专家眼里却是不折不扣的危机预警。

中国水产科学研究院的监测数据触目惊心:浙江千岛湖某些区域,太阳鱼密度高达每平方米 3 - 4 条,占总渔获量的 35%!

解剖样本更发现,一条巴掌大的成年太阳鱼胃里,竟塞着 20 多尾其他鱼类的鱼苗,活脱脱的 “鱼苗粉碎机”。

更棘手的是,本土水域里几乎没有专克太阳鱼的天敌,常规治理手段在它面前频频失效。

江苏曾组织过 “百人捕鱼团”,一网下去捞起数百斤太阳鱼,结果短短几个月,河道里又挤满了这种蓝色身影;

湖南在水库入口安装拦截网,谁料太阳鱼仗着体型小巧,轻松从网底缝隙钻过;

还有地方动起 “以毒攻毒” 的脑筋,计划引进北美狗鱼制衡太阳鱼、

结果一查资料才惊觉 —— 狗鱼也是臭名昭著的入侵物种,贸然引入只会雪上加霜。

有生态学家悲观预测:按照目前的扩散速度,5 - 10 年后,太阳鱼极有可能超越罗非鱼,成为我国分布最广的外来鱼类。

到那时本土小鱼小虾的生存空间将被进一步压缩,生态系统的连锁反应难以估量。

吃货能拯救生态危机吗?

说到这儿,肯定有人要问:既然太阳鱼肉质鲜美、吃法多样,为啥不发动吃货 “大军” 把它们吃成 “保护动物”?

但理想很丰满,现实却很骨感。

首先,野生太阳鱼虽然分布广泛,但它们喜欢躲在水草密集的区域,或是藏在石缝、桥墩下,想要大规模捕捞,难度堪比大海捞针。

就算好不容易捕到一批,零散的捕捞点导致运输成本飙升,最后算下来,商家根本赚不到钱。

其次,很多人对 “外来入侵物种” 四个字心存顾虑,总觉得它们可能携带未知病菌,或是生长在污染环境里,吃起来不放心。

哪怕有专家科普太阳鱼肉质安全、营养丰富,消费者心里还是犯嘀咕。这种观念上的障碍,让太阳鱼在市场上始终难以打开局面。

不过转机也在出现。这几年,不少水产养殖场瞅准了太阳鱼的潜力,开始尝试规模化养殖。

通过科学调控水质、精准投喂饲料,不仅解决了食品安全问题,还能批量供应稳定货源。

有些养殖场还玩起了 “生态养殖”,把太阳鱼和其他鱼类混养,利用它们爱吃害虫的习性,减少池塘病害,实现一举多得。

说不定再过几年,我们逛超市时,就能在水产区轻松买到处理好的太阳鱼,回家就能烹饪美味。

结语

生态系统就像一张精密的大网,任何一个环节出了问题,都可能引发连锁反应。太阳鱼的故事给我们敲响了警钟:

在引进外来物种时,一定要慎之又慎,做好全面的生态评估。

同时,我们每个人也要增强保护意识,不随意放生宠物、不丢弃外来植物,共同守护好我们的生态家园。

免责声明:该文章的内容和图片,均来源于机构官网、媒体网络和第三方平台等公开信息,如有侵权、信息有误或其他异议,请联系本人修改或删除

信息来源

评论列表