近日,上海工程技术大学正式揭开全新视觉形象系统的面纱。

这并非一次简单的设计迭代,而是一场用视觉语言书写的 “传承与创新” 宣言 —— 既延续了学校深耕产业的历史基因,更以开放姿态呼应 “建设具有鲜明产业特色的世界一流应用创新型大学” 的时代愿景。

新校标的设计以 “一” 为核心构成元素,这个看似简单的符号,实则暗藏跨越文化的双重意蕴。在中文语境中,“一” 是 “万物之始”,呼应学校作为人才培养与科技创新源头的核心定位;而在西文语境里,直线象征着秩序、精确与力量,恰如其分地契合了该校以工学见长、注重实践应用的学科特质。

这些水平与倾斜的 “一” 线条,通过有机排布巧妙勾勒出学校的英文缩写 “SUES”。没有多余装饰的几何构成,既规避了传统校标常见的繁复堆砌,又形成了充满动感的视觉符号 —— 倾斜线条传递突破常规的进取姿态,水平线条维系着学术殿堂的沉稳根基,动静之间精准诠释了学校 “开放、融合与进取” 的核心价值。这种设计让校标在各类场景中都能清晰传递品牌身份,实现了 “一眼识别、过目不忘” 的传播效果。

优秀的视觉升级从来不是对历史的割裂,而是对核心基因的创造性转化。上海工程技术大学的新标识,便在突破中完成了与过往的深度对话。

原校标中三条相融的动感曲线,曾是 “一体两翼” 学科格局的视觉象征,其中暗藏的汉字 “工” 与字母 “E”(Engineering)形象,更是精准锚定了学校的工科属性。新设计并未抛弃这份历史记忆,而是提取原标识尾端的 “E” 形态为核心母题,用三条旋转相切的线段重构动势。这种从 “曲线” 到 “线段” 的转变,既延续了原有动态逻辑,又以更简练的几何语言注入了理性与秩序之美,恰如学校在产业对接中始终保持的 “实践活力” 与 “学术严谨” 的平衡。

由这三条线段构成的 “三旋翼结构”,成为新标识的视觉核心。它不再局限于传统的学科布局隐喻,而是升华为 “学科、社群与文化深度交融” 的象征 —— 三者相互支撑、循环上升,精准对应了学校工学、管理学、艺术学等多学科渗透发展的现状,更具象化了产学研融合激发的创新动能。这种设计让传承看得见、摸得着,实现了历史底蕴与时代精神的无缝衔接。

如果说校标是视觉形象的 “核心密码”,那么完整的 VI 体系就是密码的 “解码系统”。上海工程技术大学的新视觉系统,通过色彩与延展设计的精妙布局,让品牌基因渗透到校园的每一个角落。

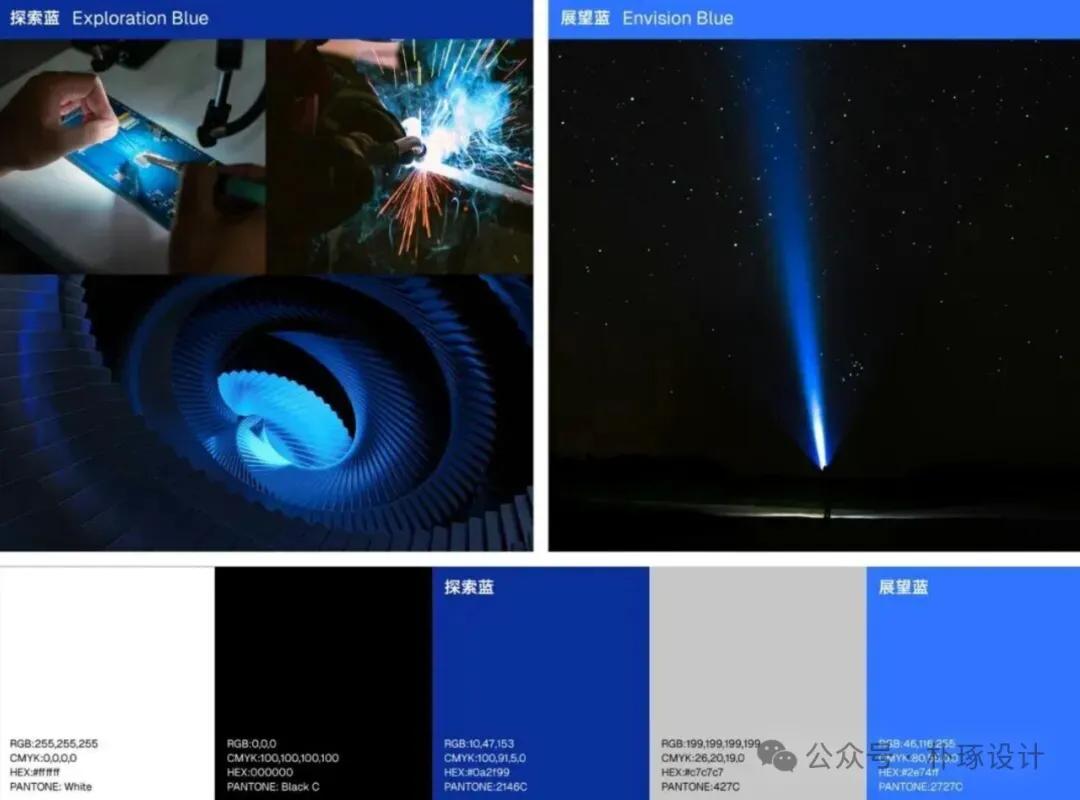

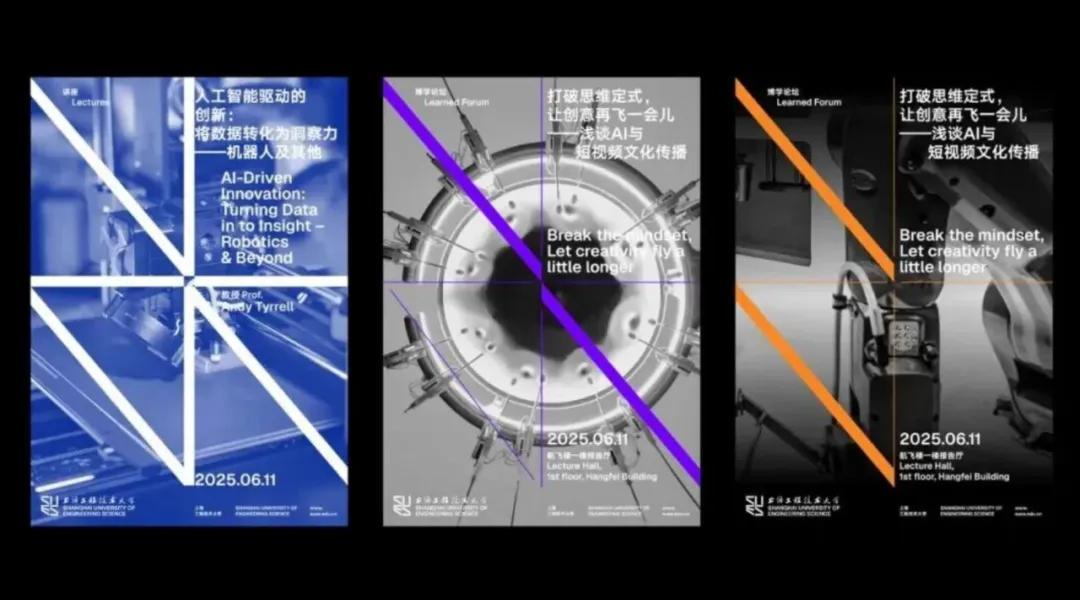

在色彩选择上,设计延续了深受师生认同的蓝色谱系,同时细化出一深一浅的 “探索蓝” 与 “展望蓝”。深蓝承载着科技理性与学术厚重,呼应学校 11 个专业通过中国工程教育认证、4 个专业通过德国 ASIIN 认证的硬核实力;浅蓝则洋溢着青春活力与未来期许,契合 “卓越工程师教育培养计划” 对创新人才的培育目标。搭配红、橙、绿、紫等辅助色后,这套色彩体系既能满足毕业典礼、学术会议、招生宣传等不同场景的需求,又始终以蓝色主调维系着品牌的统一性。

更具巧思的是其视觉延展逻辑:以 “一” 为基础笔画,构建出从字母 “E” 旋转演变为汉字 “工” 的图形序列。序列中的四个关键节点可作为简化版标识,灵活适配从巨型展板到胸牌、文具的不同尺寸场景。这种 “可生长” 的设计语言,让校标不再是孤立的符号,而是能融入招生简章、科研报告、校园文创等各类载体的 “活性元素”,真正实现了 “统一中见变化,变化中守核心”。

在标识组合上,中文校名继续沿用原有的书法字体,苍劲有力的笔触与几何化的校标形成视觉对话 —— 传统书法承载文化底蕴,现代图形指向未来发展,两者共同构建出 “守正创新” 的视觉平衡。

从设计大师校长履新后的视觉升级,到校标中 “一” 与 “三旋翼” 的符号隐喻,上海工程技术大学的新视觉形象,本质上是一次品牌叙事的重构。它用极简的设计语言,讲清了三个核心故事:以 “一” 为始,是对 “勤奋、求是” 初心的坚守;以 “旋翼” 为核,是对 “创新、奉献” 精神的传承;以 “开放体系” 为翼,是对 “世界一流应用创新型大学” 愿景的奔赴。

当这套视觉系统出现在招生简章上,它是吸引青年学子的 “第一眼名片”;印在科研成果报告上,它是彰显学术实力的 “身份标识”;融入校园文创中,它是凝聚师生情感的 “文化符号”。正如那些真正经得起时间考验的设计,它或许不会用复杂元素讨好眼球,却能用精准表达深入人心 —— 这正是上海工程技术大学新视觉形象的真正价值:让视觉成为连接历史与未来的桥梁,用符号讲述一所工科高校的时代新篇。