夏末秋初,晚间忽然觉得有些凉意,一看日历,原来已近农历七月十五。夜晚散步时,见到路边三三两两有人焚烧纸钱,才恍然想起中元节将至。

作为中国传统节日中具有独特文化内涵的一个,中元节总是蒙着层神秘面纱。今天不妨一起来了解这个节日的前世今生,你会发现它远不止“鬼节”这么简单。

中元节的来历中元节与除夕、清明、重阳并称为中国传统的四大祭祖节日,其历史可追溯至东汉时期。这一节日融合了道教、佛教及民间习俗的元素。在道教中,有“三元说”作为理论依据——正月十五的天官上元赐福,七月十五的地官中元赦罪,以及十月十五的水官下元解厄。

佛教则将这一天称作“盂兰盆节”,其典故源于目连救母的故事。而在民间传统中,七月被称为“鬼月”,人们相信七月十五是地府大门开启之时,让已故的祖先能够回家与亲人团聚。

中元节,这个蕴含深厚文化内涵的节日,不仅被古人视为祭祖的重要时刻,更是一个特别的“赦罪日”。在这一天,地官会宽恕亡魂的过失,人们于是通过举行祭祀仪式,帮助逝去的亲人洗涤罪孽。

此外,古时的中元节还有一项饶有趣味的习俗——寺庙会举行“盂兰盆会”,僧侣们在此期间祈福,同时准备丰盛的食物以供十方僧人享用,这一传统被称为“斋僧”,相信可以为七世父母带来福报。

了解中元节的历史背景,我们不难发现这个节日的核心在于感恩和敬畏。尽管如今我们无需完全遵循古人的做法,但其中蕴含的文化精髓和生活智慧却值得传承。今天就和大家分享中元节需要做好的三件事,让我们既不迷信,又能传承文化,让生活多一份仪式感。

一、习俗不能忘

中元节习俗各地略有不同,但核心都是祭祖尽孝、普度众生。主要有以下几个习俗:

祭祖是最根本的传统习俗。即使无法亲自回到家乡扫墓,也可在居家整洁的地方摆放祖先牌位或照片,备好祭品如饭菜、酒水、水果等,焚香祈祷(注意消防安全),表达对先人的怀念和感恩之心。这不仅是延续历代的传统,更是尊重和铭记家族历史的重要体现。

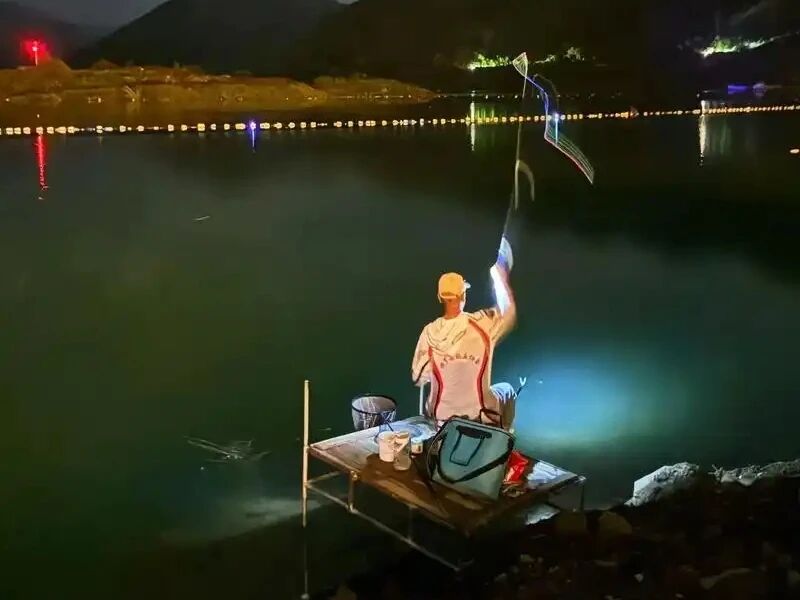

放河灯是中元节最富诗意的习俗之一。人们将纸灯或蜡烛置于河面,任其随波漂流,以此普渡落水鬼魂,并为自己祈福。夜晚,点点灯光流转水面,既是对逝者的安慰,也是对生命的沉思。如今一些地区将放河灯发展为环保活动,使用可降解材料,传统习俗与现代意识完美结合。

中元节期间,祈丰收是一项重要传统活动。农历七月十五日正值秋收开始时节,古人会在这一天向土地神表达感激之情,祈求来年五谷丰登。人们可在田间或家中摆放祭品,以简单的方式传达对大自然的崇敬之心。

二、食俗不能丢

中国传统节日一直与美食紧密联系,中元节亦不例外。各地中元节饮食习俗迥异,却都寄托着美好的寓意。

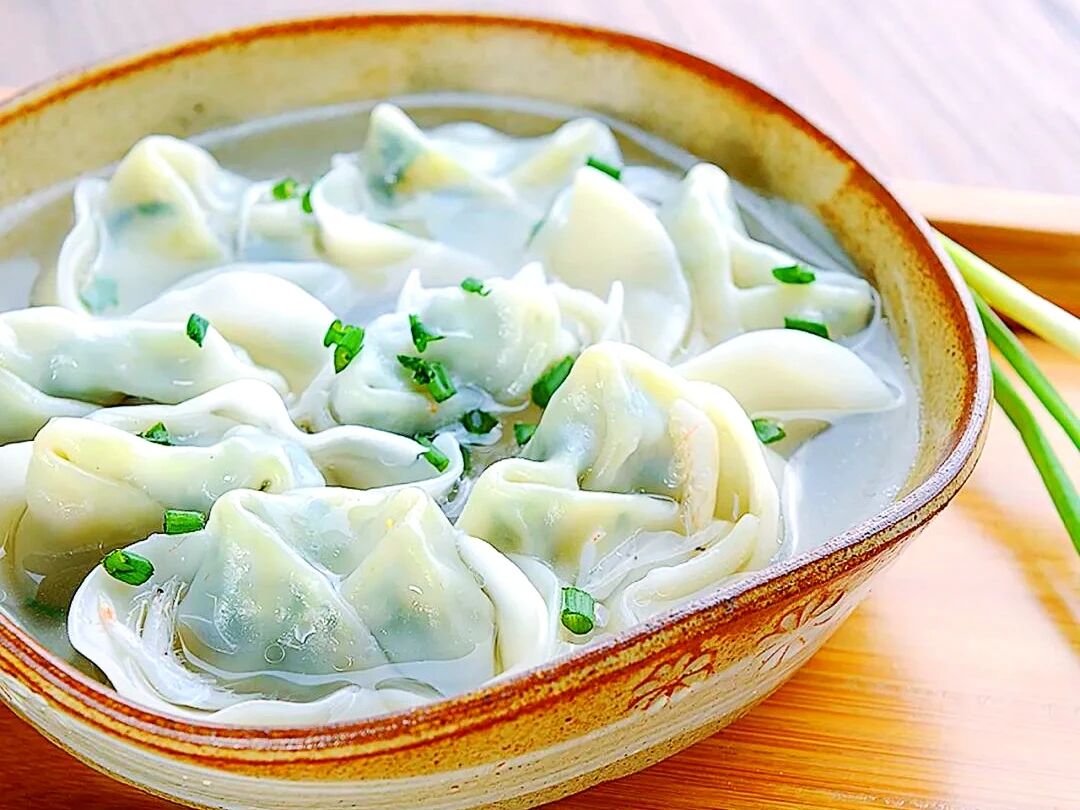

扁食(饺子或馄饨)是常见的中元节食品。其形状像元宝,象征财富;内馅丰富,寄托吉祥如意。全家动手包扁食,其乐融融,更增节日氛围。

蒸面羊是北方地区的独特习俗。用面粉蒸制成羊形,寓意吉祥如意。祭祀后分享食用,意味着分享福气。羊代表善良祥和,表达对美好生活的向往。

鸭肉是中元节的重要食物之一。俗语有"七月半吃鸭,万事大吉"之说,鸭音同"压",寓有压抑邪祟之意。鸭肉性凉,适合夏秋时节品尝,可清炖、红烧或烤制,既可口又应季。

三、忌讳的事不要做

中元节虽非迷信行为,但传统禁忌蕴藏了诸多古人生活智慧,了解后也可给我们一些提醒。

夜晚尽量避免去水域游玩。古人认为水边阴气较重,中元节期间更需谨慎。这不是迷信,而是安全提醒——夜晚水域确实存在安全隐患。

不要在床头挂风铃。古人认为风铃易招来“不净之物”,其实从科学角度看,夜间风铃声响可能影响睡眠质量,摘下来确能保障更安宁的休息环境。

不要偷食祭品。古人认为祭品是献给祖先的,擅自取用会带来厄运。现代角度看,这其实是对逝者的尊重问题,祭品应当妥善处理,体现对传统的尊重。

这些忌讳大多有合理之处,遵循的不是迷信,而是对传统文化的尊重与生活经验的借鉴。

水墨话语

中元节核心是“敬祖尽孝”,并非是制造恐惧感。现代生活节奏快,许多传统逐渐被遗忘。但文化传承不在形式而在心意,给家人做一道传统食物,给孩子讲一个家族故事,都是在传承这份文化精髓。

日子顺不顺,不只靠运气,更靠我们对生活的态度与智慧。这个中元节,让我们既不忘传统,又不拘泥迷信,让传统文化成为照亮现代生活的一盏温馨明灯。

好啦!以上就是今天分享的内容,人间烟火,风味长存,欢迎点赞、收藏、转发,让我们一起细品烟火味,慢侃生活妙。