大家好,我是「历史解码者」阁主!千年历史烟云中,总有一些令人深思的巧合。当我们回望19世纪中叶的东亚,会发现一个令人震惊的事实:晚清中国与幕末日本,这两个看似截然不同的国度,竟然有着惊人的相似之处。然而,当同样面临亡国危机时,一个成功实现了现代化转型,另一个却在改革中惨遭失败。这背后到底隐藏着怎样的历史密码?

五大相似:历史的惊人巧合首先,让我们来看看这两个国家在危机前夕的惊人相似之处。国祚与国策方面,清朝与德川幕府都延续了两百多年的统治,权力结构根深蒂固,社会秩序相对稳定。两国都长期实行闭关锁国政策,其中德川幕府的闭关时间甚至更久。在政权建立之初,日本就开始打压天主教,而清朝也有类似的防外来势力举措。这种高度相似的政策取向,让人不禁感叹历史的奇妙安排。

思想文化层面更是令人称奇。德川幕府时期,日本儒学进入鼎盛阶段,提倡所谓的"和魂汉才"。虽然日本的儒学与中国有所差异,但两国学者自小研读的经典书籍大同小异。不仅是儒家典籍,《史记》《孙子兵法》等汉家著作也是他们的必读物。像西乡隆盛、伊藤博文这样的日本学者,竟能写出优美的近体诗。可以说,中日两国都沐浴在相似的文化氛围之中,这种文化上的亲近感,为后来的相互学习奠定了基础。

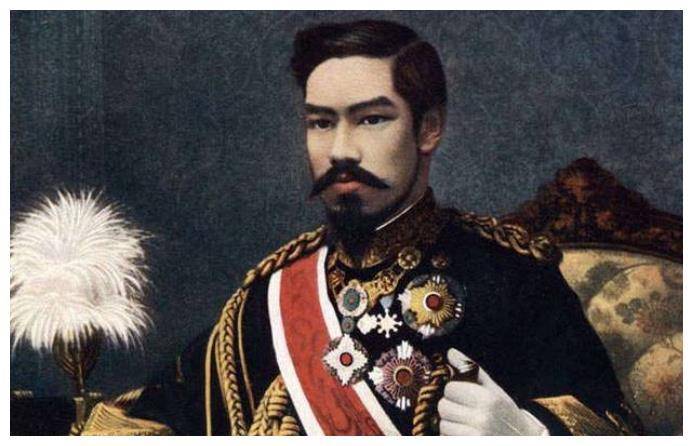

第三,两国都有被迫开国的屈辱经历。晚清的鸦片战争自1840年爆发以来,国人铭记于心,其后接连签订了一系列不平等条约。而日本则在1853年,被美国海军准将马修·佩里率领的舰队驶入江户湾威胁,并在次年被迫与美国签署《神奈川条约》。这种相似的屈辱经历,让两国都产生了强烈的救亡图存意识。

救亡图存的努力也如出一辙。晚清高层有中兴四大名臣——曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞,他们在军事、工业等方面采取的措施,在一定程度上延续了清朝的统治。幕末的日本则有四贤侯——山内容堂、松平庆永、岛津齐彬、伊达宗城,他们的政治、经济改革也为幕府续命起到作用。民间方面,晚清有山东义和团扶清灭洋,幕末有土佐勤王党尊王攘夷,两者都因支持者的当权者镇压而遭遇悲剧性结局。

最后,两国名义上的最高统治者都没有实权。晚清的大权掌握在慈禧手中,而日本长期由征夷大将军掌控政权。这种权力格局也让光绪皇帝和睦仁天皇产生了强烈的改革愿望,他们都渴望通过改革来重振国威。

既然有如此多的相似之处,为什么戊戌变法与明治维新的结果却天差地别?答案隐藏在三个关键差异中。

第一个,也是最重要的原因:天皇有坚实的支持者,而光绪皇帝缺乏。日本各大强藩的藩主逐渐摆脱幕府控制,中下级武士也掀起倒幕运动,幕府失去人心。民众的目光重新聚焦于天皇,这才促成了大政奉还和公武合体,为明治维新的顺利推进奠定了基础。而光绪皇帝则仅有康有为、梁启超等维新派的支持,这些人缺乏实权,一旦遇到顽固反对派,改革便无法推进。这种支持基础的差异,决定了改革的成败。

第二个原因是中国君主专制制度根深蒂固。两千多年来,君主专制制度多次将中国推向强盛,因此即便晚清危机重重,官员和民众也难以立即寻求新路。西方制度和思想尚处于初步认知阶段,戊戌变法从一开始就面临巨大阻力。相比之下,日本自1192年镰仓幕府开始实行武士治世,虽然天皇是国家象征,但最高权力掌握在幕府大将军手中。当藩主与民众不再信任幕府时,天皇自然而然成为他们的效忠对象。这种制度结构的差异,让日本的改革更加顺畅。

第三个原因是改革的背景不同。戊戌变法是在旧制度基础上进行的,尽管清政府对各地总督的控制力下降,但根本制度没有改变,改革阻力极大。而明治维新始于1868年,当维新派军队击败幕府军,进入江户并改元明治时,幕府制度被废除,各项改革措施便顺理成章地推行开来。这种革命性的变革与改良式的改革,最终导致了截然不同的结果。

回顾这段历史,我们不禁要问:成功的改革到底需要什么样的条件?从晚清与幕末的对比中,我们可以得到一些深刻的启示。

首先,改革必须有足够强大的支持基础。明治维新之所以成功,关键在于天皇得到了各大强藩和中下级武士的广泛支持。而戊戌变法失败的一个重要原因,就是光绪皇帝的支持者过于薄弱,缺乏实权。这告诉我们,任何改革都需要建立稳固的政治联盟,单靠理想主义者的热情是远远不够的。

其次,制度结构的灵活性至关重要。日本的幕府制度虽然也是专制统治,但天皇作为国家象征的存在,为权力转移提供了合法性的基础。而中国的君主专制制度过于根深蒂固,缺乏这种灵活性。这提醒我们,在进行制度改革时,必须考虑制度本身的适应性和变革空间。

最后,改革的时机和方式也很重要。明治维新是在彻底推翻旧制度后进行的,而戊戌变法则试图在旧制度框架内进行改良。这种根本性的差异,决定了改革的深度和广度。历史告诉我们,有时候彻底的变革比渐进的改良更加有效。

让我们做一个反常识的思考:如果历史重来,戊戌变法有没有可能成功?假设光绪皇帝能够获得更多实权派的支持,或者慈禧太后能够更加开明地支持改革,结果会不会不同?

从历史的角度来看,这种可能性虽然存在,但概率很小。因为中国的君主专制制度实在太强大了,两千多年的历史惯性不是一代人能够轻易改变的。即便戊戌变法在短期内取得一些成果,长期来看也很难从根本上改变中国的政治结构。

这也解释了为什么后来中国需要经历更加剧烈的革命才能实现现代化。历史的道路虽然曲折,但最终还是会找到自己的方向。

晚清中国与幕末日本的相似性,让我们看到了历史的偶然性;而两国改革结果的差异,又体现了历史的必然性。这种偶然与必然的交织,正是历史最迷人的地方。

当我们今天回望这段历史时,不应该简单地评判谁对谁错,而应该深入思考改革成功所需要的条件,以及不同文明在面对危机时的不同选择。只有这样,我们才能真正从历史中汲取智慧,为今天的发展提供借鉴。

以上就是今天的历史解码。史书从来不是非黑即白的定论,而是充满了灰色地带的复杂叙事。晚清与幕末的相似与差异,不仅是一段有趣的历史对比,更是对我们理解改革、理解历史、理解文明发展规律的深刻启示。让我们以史为鉴,在新时代的征程中,更加理性地思考改革与发展的道路。