AI这场搅动全球的军备竞赛,在算力之外,存力、电力这两条战线,也已经清晰成型。

2025 年,随着 AI 应用从“尝鲜期”走向“深水区”,数据存力的短板,已经成为制约人工智能发展的最大瓶颈,却也迎来自己的一个前所未有的历史新周期。

一边是摩根士丹利等机构高调预言存储芯片将迎来前所未有的“超级周期”和“最强定价权”;一边是中国在“东数西算”“国家算力网络”等战略中,明确提出到 2025 年存储总量超 1800EB、先进存储占比 30%、核心数据灾备覆盖率 100% 的量化目标。

千头万绪,从何着手?中国电子工业标准化技术协会数据存储专委会(以下简称专委会)的出现,具有标志性的意义——中国选择的路径很明确:一方面在总量上补课,一方面在标准与生态上“换道超车”。

——导语

01浮出水面的支柱从时间线上看,如果要给眼前这轮AI 巨浪找一个大众记忆中的起点,2023 年的 DeepSeek 等推理大模型上线,大概是一个标志性节点。那一刻开始,AI 从论文、开源社区和开发者论坛,真正走进了普通用户的聊天窗口和日常工作流。

到了 2025 年,这股热潮已经从“尝鲜”走向“深耕”——在C端,互联网与云厂商在推出一系列 AI 助手、内容生成、个性推荐等服务;在 B 端,金融、制造、能源、医疗、政务等行业,大模型和行业模型密集落地;在自动驾驶、具身智能、AI+科研等前沿领域,则在持续吞噬着更高规格、更长周期的算力与数据资源。

这一切有一个共同的底色:数据洪流正在从量变开始质变。

在“量”的全球视角下,数据总量仍在以 30%–36% 左右的年复合增速狂飙,多个机构预测,到 2030 年有望突破 200ZB。 在中国,国家数据局披露:2024 年我国数据产量已达 41.06ZB,且仍在快速攀升。

在“质”的视角看来,AI 训练数据本身也在快速变化——围绕大模型、行业模型建设的训练数据集,处于年增 40% 左右的上升通道,且越来越多地呈现出多模态、多源异构的特征。更关键的是,其中非结构化数据(视频、图片、传感器数据、日志等)占比已经超过 80%。

但无论如何,一个定论是:数据的生产速度,已经远远超过我们存储、管理和流动这些数据的能力。

无论是万亿级参数的大模型训练,还是训练动辄 TB 级的数据吞吐,所有“算力军备竞赛”的叙事背后,其实都隐含着一个问题:存力足不足?

在经典的技术划分中,AI 的底座被概括为“算法、算力、数据、存力”四根支柱;在基础设施视角下,则更强调“算力、存力、运力、电力”四大能力。无论哪一种说法都指向同一事实——算力是“肌肉”,数据是“血液”,而存力既是“骨骼”,也是“血管”。如果没有存力,如果没有存力承载的数据,再强的算力也会失去意义。

过去几年,资本与舆论的光环更多笼罩在 GPU 上:谁抢到了更多 A100/H100,谁堆起了更大的智算中心,似乎就代表谁拿到了 AI 时代的“门票”。但这种“重算轻存”的跛足发展模式,以及一直存在于传统数据中心建设中“存算比不合理”的问题,已经开始暴露的更加彻底。

把视角放到具体的数据中心和存力中心,问题更为具体而尖锐。

最明显的,是效率失衡、数据孤岛严重。

不少传统数据中心的存储利用率长期徘徊在 20%–30% 左右。 上游投资了大量盘柜和机房,下游却因为缺乏统一的命名空间、协议标准与调度接口,导致数据被锁定在一个个“孤岛”之中——不同云之间、不同中心之间,甚至同一中心的不同集群之间,数据难以自由流动。

很头疼的是,很多传统算力中心的架构先天不适配 AI,并突出的表现在存储子系统上。

传统存储系统是以数据库、虚拟化、文件服务等为典型负载设计的,以结构化数据、中等并发为主。而如今的 AI 负载,从自动驾驶到金融风控、从工业视觉到具身智能,对存储的要求是:高频小文件随机读写;毫秒甚至微秒级时延;千卡、万卡集群同时访问同一数据集。

旧架构在新需求面前显得力不从心。

不得不提到的还有供应链安全与国产化压力。

在闪存芯片、企业级 SSD、先进控制器、高端阵列系统等环节,中国仍存在对海外供应链的依赖。一旦出现出口管制、产能紧张等情况,其对 AI 产业和数字基础设施的冲击,并不亚于“算力被卡”。

正是因为前述的供需错位,摩根士丹利等国际投行给出了一个颇为强势的判断——在 AI 服务器、云数据中心的驱动下,存储芯片已经开启罕见的“超级周期”,并在半导体众多子行业中,拥有“最强定价权”。

但真正了解存力特别是高端存力的人才知道,存储芯片属于介质,而介质在高端存力整体解决方案中只是成本的小头,真正”卡脖子“的,是管理成千上万的介质与AI亲和度极高的管理系统。

而中国的幸运在于,差不多十年前的精准卡位,使得曙光开始研究分布式文件系统的根技术,现在已经成为中国唯二拥有全自主产权的分布式文件系统的企业,并以此为基础发展了一系列产品,发光发热在中国的千行百业中。

这就好比,我们要修房子,水泥、砖瓦可能需要外购一部分,价格也不稳定,需要大力加强国产化,但真正擘画“中国存力”这座大厦的全部设计图和基本原理,已经牢牢掌握在我们手中。

有蓝图,缺砖瓦,可以有很多办法可想;有砖瓦,无蓝图,这座大厦100年也建不成。

正是因为有曙光以及一批同行者的努力,中国在这一时间点给出的回应,是非常直接的“数字承诺”:

到 2025 年,全国数据存储总规模要超过 1800EB,先进存储占比 30% 以上,重点行业核心数据灾备覆盖率达到 100%。

一方面,这意味着新增产能的大规模建设,另一方面,是几乎统一一个大盘子的“补短板”工程——大量现有数据中心、存力中心在架构、效率、能耗和安全上的问题,都需要在 AI 浪潮中重新被审视和改造。

对于中国存储产业而言,这无疑是一个万亿级的结构性机会,而为此我们要回答这些问题:

——如何从“补算力的短板”转向“补存力的短板”

——学会从“要多少容量”转向“要怎样的存储方案”

——努力从“买设备”转向“重构底座与标准”

算力需要存力发挥更大效能,数据需要存力提高质量。没有存力支柱的 AI 体系,是不完整的,这也是“存力中国行动”的逻辑起点。

02中国行动:从“技术跟随者”到“标准制定者”如果说技术和周期是台前的主角,那么标准就是幕后真正左右格局的那只“看不见的手”。

在半导体与存储产业史上,一个几乎被验证无数次的规律是:

谁制定了标准,谁就掌握了产业链的节奏权和议价权。

目前,在存储行业里,在接口层面,NVMe正在取代 SATA,成为数据中心 SSD 的主流接口,不仅改变了控制器和固件的技术路线,也深刻地重塑了上层软件和系统的设计范式;在分布式和云存储领域,S3 协议几乎成为事实标准,围绕它已经形成了全球性的云服务生态和第三方工具生态。

而聚焦在 AI 场景中,这种“标准之争”还在不断升级:

以英伟达为首的吃饱了AI算力红利的企业,把手伸向了存力这块蛋糕,他们通过 GPU Direct Storage等技术,将 GPU 与存储之间的数据路径重构,把数据从 NVMe 直接喂进显存,绕开 CPU 和主存,形成几乎封闭的“GPU 中心主义”IO 体系;

另一方面,SNIA 等国际组织启动 Storage.AI 等项目,试图在 AI 存储负载模型、接口和计算存储等方面,形成新一代标准框架。

这些努力本身无可厚非,但对任何后来者而言,意味着:如果一味被动接入这些体系,就很容易被锁死在别人的生态和路径之中。

对于中国这样一个数据大国和 AI 大国,如果仅仅沿用旧标准、旧路径,“存储困境”就会从技术问题升级成产业安全与发展模式的问题——既有被“卡脖子”的风险,也难以用海外标准完整适配中国这样超大规模、多行业、多层级场景的复杂需求。

在这个大背景下,专委会的出现,具有划时代的标志性意义。

它一端对接主管部门,把“1800EB 总量、30% 先进存储、100% 核心数据灾备”这类顶层目标拆解为可执行的技术路线和标准路径;另一端则把存储设备厂商、整机厂、运营商、云服务商、科研机构等拉到一张桌子上,试图把碎片化的点状创新,组织成可协同的产业合力。

在这张桌子上,曙光存储拥有三重身份——重要的设备与方案提供商、存储专委会的当值会长和“先进存力”的首提布局者。

在 2025 年数据存储产业大会上,曙光接棒华为,成为新任专委会当值会长,给出的思路,可以概括为四个关键词:政策导向、产业牵引、标准先行、生态共建。

在政策层面,明确提出先进存力不是简单“跟着国外做”,而是积极响应工信部等主管部门对数字基础设施的总体布局,把“东数西算”“全国算力一张网”的真实需求作为技术路线选择的依据。

在产业牵引上,面对全球超过 2.6 万亿元的数据存储市场空间,中国存储产业不能只盯住“替代进口”的那一亩三分地,而要在大模型、智算中心、行业云等新赛道中,主动定义先进存力的形态和能力边界甚至是市场边界。

在我们反复谈及的“标准先行”中:曙光参与并主导了 AI 负载,液冷存储的能效指标、高性能并行文件系统接口标准,到跨域数据流动协议、存算协同 API等多个层级的标准化工作,这些标准将天然与国产 CPU、AI 框架、开源生态打通。目标是让未来的 AI 存储不再是厂商各自为战,而是在统一的“地基”上做差异化创新。

当然,不可或缺的还有生态共建,也就是通过开放接口和部分开源协作,让国产 CPU、GPU/NPU、操作系统、中间件、AI 框架都能在标准化的接口上协同演进,避免出现“每家一套、互不兼容”的内耗局面。

所谋者大,为国为民。

但如果脚下有路,眼前有方向,心中有雄心,路总是有的,而且不止一条。

结合产业趋势和典型实践,以曙光为代表的中国存储厂商,正在沿着三条主线,重构面向 AGI 时代的存储新范式。

第一条,是跨云、边、端的数据流动体系。

这是一个喜欢谈万物互联的时代,却殊不知,万物互联之路,就需要一套跨云、边、端的数据流动体系或说存力体系的支撑。

如果大而化之的说,这包括通过统一命名空间、多协议支持、跨域无感迁移等能力,让数据可以在公有云、私有云、行业云、边缘节点、终端设备之间自由流动;更智能一些的,则能实现热数据自动靠近算力,冷数据自动下沉等先进存储的技术特征,最终实现不同业务系统、不同社会组织、机构之间的数据“墙”被打通,形成真正意义上的数据要素流通网络。

第二条,是深度集成 AI 调度能力的“聪明存力”。

存储以前不引人注目,是因为在前互联网时代,它只是被动的“数据仓库”,而今天我们需要的,是有感知、有决策能力的“物流大脑”。

这可以体现为——在协议和内核层面识别 AI 训练/推理的 IO 模式,做自适应优化;充分利用智能预取、冷热识别、故障自愈等能力,保障万卡级训练集群在高并发场景下仍然能稳定持续“吃饱”;此外,还要把监控、调优、弹性扩展等能力开放给 AI 平台,在算力与存力之间建立反馈闭环。

目前的AI热浪,正在加速突进这一条路径的建设。

第三条,则是建设在万物互联、AI存算等具体场景其上,通过标准和开源,构建完整的存力产业闭环——这既包括在国内标准体系内定义 Future Storage、AI 存储规范,也包括在国际舞台上积极参与如 MLPerf Storage、Storage.AI 等规则制定,让中国的实践经验能影响全球 AI 存储的评价体系和发展方向。

从“补课”到“共创”,中国存储正在从技术层面走向标准层面,尝试在 AGI 时代的新一轮基础设施演进中,争取属于自己的位置。

03场景为王:先进存力进产业标准如果停留在纸面上,就只是文件;只有写进工程项目和业务系统里,才可能变成真正的“事实标准”。

在电信运营商、具身智能企业、顶尖科研机构等关键场景中,以曙光为代表的国产存储厂商,已经给出了几组颇具代表性的样本。

在“东数西算”网络的版图上,中国移动呼和浩特数据中心是最具标志性的一块拼图:规划投资约 400 亿元,设计 11 万个机架,目前已有 2.24 万个机架投入使用;整体算力规模约 19000P,其中智算资源 15600P,已部署芯片的国产化率接近 90%。

它既是京津冀等区域的算力后花园,也是中国移动“九天”大模型等自研体系的主战场,更是对外承载多行业 AI 业务的综合枢纽。

在这样一个“算力航母”里,存储的角色,被重新定义成整个系统的“性能阀门”。

中国移动呼和浩特数据中心的管理团队很清楚:如果没有先进存储,万卡级 GPU 集群就会被 IO 束缚,算力投资很难真正变现。因此,在建设过程中,曙光参与打造了一套“全闪+混闪”的分布式存力底座,总规模超过 60PB。

说的稍微技术一点就是——前端的 ParaStor F9000 全闪系统专为 AI 训推场景设计,通过五级加速、三级协同,将单节点带宽和集群吞吐能力拉升到可以匹配万卡集群的水平;后端的 ParaStor S6000 混闪系统,则以高密度、低 TCO 承载起千亿参数模型的归档与多版本管理需求。

更具“范式”意义的,是在这个项目中落地的“超级隧道”技术和跨域无感迁移机制:

可以说,前者通过虚拟化 CPU、内存、网卡与 SSD,为每一次 IO 打通一条独享路径,大幅降低队列等待和抖动;后者则让数据在不同机房、不同区域间迁移时,对上层业务几乎是透明的,为未来全国算力网络下的数据统筹调度提供了可复用的技术路径。

目前, 在中国移动内部,这被视为一个可复制、可推广的“算存协同样板间”,其价值已经超出了单一项目本身。

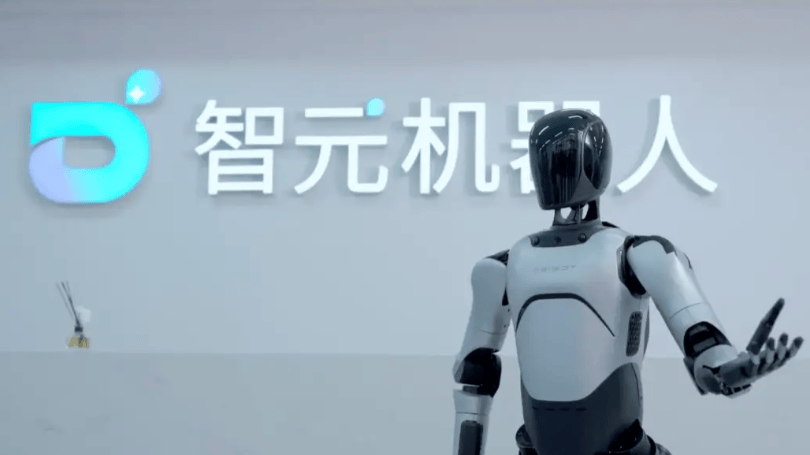

与电信场景相比,具身智能的存储挑战更显“刁钻”。

智元机器人作为具身智能赛道的代表企业之一,从 200TOPS 级的“远征 A1”起步,迅速推出“远征”“灵犀”两大系列多款人形机器人,并在交互服务、柔性智造、特种作业、科研教育等场景开启商用量产。

在这些产品的背后,是极其复杂的多模态数据流与训练流程。

视觉、语音、触觉、动力学数据交织在一起,大规模仿真与强化学习需要长期、高频的小文件随机读写,任何存储系统的抖动,都可能被放大成“动作延迟”或“行为异常”。

曙光为智元打造的,是一个以“加速 AI”为设计核心的智存系统:

前端分布式全闪存储池提供超过 500GB/s的聚合读带宽,让训练集群不再为“喂不饱”发愁;后端对象存储为非结构化数据提供单桶约 5 万 IOPS 的高性能能力,支撑海量传感器数据和历史日志的沉淀与回放。

最后,前后端两者通过分级策略与统一管理平台,形成贯穿“采集—训练—验证—部署—回流”的全生命周期数据底座。

对于智元而言,这意味着模型迭代更快、训练成本更可控,也意味着在具身智能这条高投入赛道上,多了一层“基础设施层面的确定性”。

在 AI for Science 方向,高校与科研机构对存储有两点“硬要求”:

一是足够快,能明显缩短计算时间;二是足够稳,不能让长周期任务“中途报废”。

西湖大学高性能计算中心的内部测试就发现:只要对存储系统做针对性优化,AI 科研的整体计算过程可以加快约 30%——这直接影响到科研项目的节奏和成果产出。

在最终落地方案中,西湖大学选择了曙光的全闪存储系统,实测单节点带宽达到 150GB/s,约为国际头部厂商同类产品的近 4 倍。

在冷冻电镜、分子动力学模拟、AI 模型训练等多种高负载混合场景下,这套系统保持了长期稳定运行。

西湖大学的科研人员表示,在新的存储子系统的支持下,一方面,性能提升直接转换成科研效率的提升,让“算一个大实验”不再那么耗时;另一方面,依托全栈自研软硬件和多重冗余设计,再辅以 7×24 小时运维,核心科研数据获得了接近“航天级”的安全保障。

如该校高性能计算中心负责人所言:“科研像奥运会,只追求更快更高更强。存储在 AI 集群里,是非常核心的一环。”

从电信到具身智能,再到科研教育,这些场景共同构成了“先进存力”的现实注脚——它不是一串抽象的参数,而是落在一座座数据中心、一台台机器人、一个个集群上的系统性能力。

04和“事实标准”PK到底站在 2025 年回望,我们可以看到一条逐渐清晰的路径:在技术与周期层面,AI 让算力需求爆炸式增长,也让存力成为全新的瓶颈和稀缺资源;在国家与产业层面,中国通过“存力中国行动”给出明确的时间表与数字目标,把存力提升到与算力同等重要的战略高度。

而特别让人踏实的是,在企业与标准层面,以曙光为代表的一批本土厂商,通过中电标协数据存储专委会的平台,尝试推动从设备、系统到标准的全栈跃迁,让中国存储不再只是“补课者”,而成为 AGI 时代存储新范式的“共同制定者”。

在我个人关于存力的专著《第四支柱》中多次指出,从社会责任的角度看,曙光的角色已经超出了一个商业公司本身:

——在“东数西算”“国家算力网络”等战略工程中,它承担起存力底座的建设任务;

——在供应链安全和技术自主的大背景下,它坚持全栈自研的艰难路线;

——在行业标准尚未定型的当下,它通过专委会等平台,推动产业链上下游形成共识。

而这并不是曙光存储的终点,因为新成立的协会,则代表其要肩负着更广义的行业担当:

既要为企业提供协调与对话的平台,又要在国际标准博弈中,代表中国存储发声。

最终,所有的努力都会汇入同一个终极赛场——国际存储竞争。

在这个赛场上,常被提起的一句话是:“一流企业做标准,二流企业做品牌,三流企业做产品。

但在 AI 时代,需要加上一句补充——标准的 PK,归根到底只有一条原则:市场的选择。

历史已经给出过太多案例,脱离生态、脱离应用的“纸面标准”,最终往往被市场抛弃;真正有生命力的,是像 NVMe、SATA、S3 这类“事实标准”——它们不是写出来的,而是在一次次场景落地和商业选择中“用出来”的。

对中国存储产业而言,未来要定的标准,绝不能是关起门来自说自话的技术条款,而必须是:开放的、可对接全球生态的标准;来自实践、能解决真实痛点的标准。

以及,最终能通过广泛市场采用,沉淀为 AGI 时代“事实标准”的标准。

曙光和它的同行者们正在走的,是一条从“技术自立”到“产品突围”,再到凭借市场选择确立“事实标准”的艰难而正确的道路;这既是企业的机遇,也是中国存储产业在超级周期面前,真正实现从量到质跃迁的必由之路。