十二,仿佛是中国文化中一个宇宙级密码。

它是中国人时间的密码,一天有十二个时辰、一年有十二个月、一轮生肖有十二年。十二,标记着中国人的生命节律与时间循环,象征着轮回、重启;

也是中国人关系的密码,不仅「家人」是十二画,甚至「恋人」、「朋友」也是十二画,在汉字的密码中,隐藏着中国人一生中最难割舍的情感连接。

而当东方卫视《梦想改造家》来到了第十二季,似乎,在时间长河中穿行的它,已经陪伴了家人般的中国观众走过了一个生肖的轮回;而新一轮,又再启航,今年正是它的「本命年」。

一年以来,笔者分析了很多作品的「可持续发展潜力」,但看到第十二季的《梦想改造家》,我想说说它的「可持续发展实力」——

因为,真正做到了十二季的可持续发展,一档节目才是名副其实的「可持续发展综艺」。

不是潜力,而是实力;

不是想到,而是做到。

上篇:十二年,《梦改》可持续地发展了什么?

笔者认为,《梦想改造家》是该立为可持续发展标杆的综艺节目。

因为,它用十二年的践行,树立了一档综艺应该如何可持续发展的清晰框架——

一方面,综艺要服务于「人」的可持续发展。

《梦想改造家》的本质,不是改造房子,而是借由改造房子发展人的生命力。

这点,尤其是在每一季的回访篇中,非常鲜明地展现——

恰如主持人所说,「故事最精彩的部分,并不止于交钥匙的那一刻,更在于时光为这个家,注入了柴米油盐的日常烟火气」。

因为人的生命力发展,不是交房前后立马就能体现出的,而是要让人与房融合一段时间,才能跟踪得到人与房如何融合成家,人在家里如何长出更丰满的血肉、更强韧的精神、更旺盛的生命力。

我们看到,一个好的家可以是一个心灵疗愈空间,让人重启人生——

第十一季《菜市场里的家》承载了苏苏一家三代微妙的情感纽带,改造前的家,既承载了苏苏与养母的相处时光,也留下了两代人的冲突、病痛与遗憾;而改造后的家,保留了她与养母唯一的联结,打开了她错过与养母临终告别的心结。

同时,关系是传递的,如果苏苏无法愈合这个心灵创伤,也会再次撕扯她与儿子的关系。然而,令人欣喜的是,在去年录制时沉默寡言的苏苏儿子,搬进新家之后,如今变得健谈开朗多了。

一个好的家也会是一个生命力的容器,让人向上生长——

第十一季《相依为命的家》让我们看到了一对让人动容的祖孙关系:奶奶卖废品供养丫丫成长,丫丫拿出所有积蓄委托《梦想改造家》改造一个能让奶奶安度晚年的家。

而在一年之后,在回访的镜头下,观众真的见证到了一个好房子是如何滋养这双祖孙:奶奶依然康健、慈眉善目,丫丫鲜活可爱、精神焕发。在建筑心理学中,人在一个生活空间中留下的痕迹是能映射生命状态的,当祖孙俩养起了小狗、丰富了绿植,整个空间生机盎然——这个家滋养了祖孙俩,祖孙俩也滋养了这个家。

因为一个好的家,有的人有了能量重启人生,有的人有了勇气与命运抗争,有的人有了生命力向上生长,他们都因为《梦想改造家》而发展出更高阶的生命状态。

这才是《梦想改造家》这个IP的本质,恰恰是这种「以家育人」的人文关怀,才让这么多同样有人文主义精神的设计师与《梦想改造家》相伴相随了十二年——

观众把本间贵史称为「本间小天使」,是他的设计让许多濒临绝望的家庭不再绝望;

观众总爱调侃赖旭东是「倒霉蛋」,多年来他总在「螺蛳壳里做道场」,总在任务艰难中给人惊叹。

而十二季全勤参与,如今年过七旬的「空间魔术师」史南桥,更是成为《梦想改造家》的标志性设计师,恰如主持人所言,每次邀请史南桥总是内心矛盾的,「一方面真的有很多疑难杂症需要他来解决,但另一方面又心疼他、怕他累」。

这些顶级设计师之所以不辞劳苦而要一路同行,是因为在《梦想改造家》里,所有的人,包括赞助的品牌方、操刀的设计师、记录的节目组、委托的房主、收看的观众,达成了一个默契与共识——

一套好房子可以改写一家人的命运。

这是一件值得继续的事,这是一项值得发展的事业。

另一方面,「人」要可持续发展,「理念」更要可持续发展。

因为人是在理念中塑造的,人是在理念中发展的。

随着时代发展,《梦想改造家》也在发展自身。走过一个轮回的它,发展出了一个更高阶的理念追求——

从「解决居住问题」到「引领生活方式」。

比如非遗传承的复合空间,集生活与艺术展示于一体;居家版的康养疗愈中心,让有家人陪伴的疗养成为生活方式;三代同堂的老宅改造,让「家族式」生活重回现代语境......

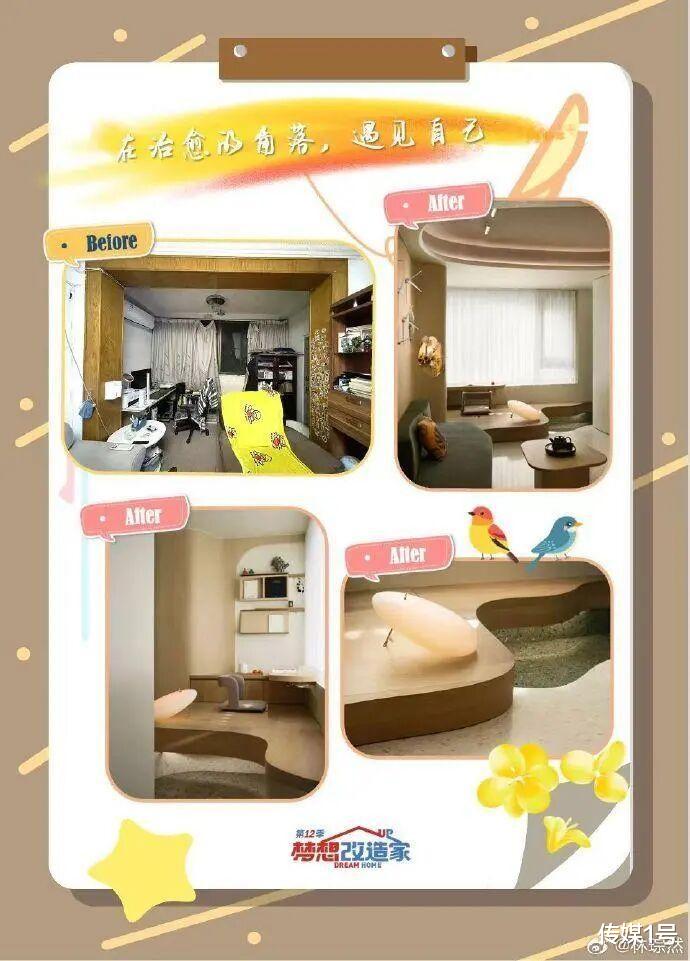

这个理念,在本季第一期,就非常旗帜鲜明地拉开了新帷幕。

它取样了一个有生活情趣、讲求生活ran品质的「上海爷叔」一家。这位爷叔过着「斜杠晚年生活」,他既是交响乐发烧友,又是花草树木的人类挚友,也是古玩市场捡漏王,还是李现同款打鸟大师,再是手搓一切的大神——手搓铁艺门、手搓饭桌、手搓纱窗、手搓音响、手搓电视柜......

然而,这样的斜杠晚年生活,也有与之对应的烦恼——比如空间收纳问题;这样的斜杠老青年,也要有与之和谐的新式养老空间设计——才能更好地服务老年人生命力的发展。

因此,如今《梦想改造家》的改造重点——

从「住得下」发展成了「住得好」,

从「解决困境」发展成了「包容兴趣」。

为此,节目组与设计师动用了最先进的技术、材料、理念,为这位爷叔,也为千千万万想要过上更有品质生活的「斜杠老青年」打造了一个有情趣的适老化家居样板房——

尊重老人丰富的私藏,曾经家里像「杂货铺」如今却像「博物馆」,像是艺术品陈列一样收藏各种体现老人兴趣的物件,堆积如山的烦恼变为体现品位的装饰;

不但满足老人的爱好,还要发展老人的爱好,让喜欢园艺的爷叔能用最先进且环保的鱼菜共生系统料理他的植物,且设计了一个天台园艺会客厅,可独乐乐亦可众乐乐。

而这,亦与我国如今提倡的「好房子」的底层逻辑一脉相承——

让人民从「住有所居」走向「住有优居」,安全是底线、舒适是体验、绿色是责任、智慧是手段,最终目的是让每个人都能在更好的环境中,获得更高的获得感、幸福感和安全感。

一套好房子也在见证一个时代的发展。

下篇:从ESG到可持续,《梦改》做了什么?

在很多传媒人还不知道可持续发展和ESG之间的关系时,《梦想改造家》已经完成了十二年的践行。

简单而言,可持续发展是「终极目标」,ESG是「中途路径」,通过践行绿色环保(Environmental)、履行社会责任(Social)、奉行良好治理(Governance),才能达到可持续发展的目标。

我们之所以看到了如今的《梦想改造家》呈现出了可持续发展的结果,是因为它在具体做每一期节目、每一个细节中,都努力地靠近ESG的标准、践行ESG的道路——

在ESG领域中,建筑与家装行业是最早被关注的一个领域。因此,作为连接电视业与建筑、家装行业的《梦想改造家》,很早就吸收了「绿色建筑」「绿色家装」的理念。

底线,是要守住环保标准。比如回访第十一季的《没有家具的家》,上一代的意外离世,让委托人阿唱与小米对房屋装修质量和环保标准有着极高要求,建材污染让夫妻俩担惊受怕,甚至陷入「家装焦虑」的极端状态,大人孩子一直打地铺睡。在设计师与节目组以家为媒的「心理干预」下,通过用实验和数据说话的环保设计,终于为这家人脱敏了焦虑感、重拾了安全感。

中线,是要提高循环利用效率。在很多期节目中,节目组和设计师们都奉行变废为宝、节约能源的理念,比如本季第一期再次把上海爷叔手搓铁艺变为新居装饰,又如第十一季《淘来的家》,更是特别选择了一对热爱变废为宝、代表绿色生活方式的年轻小夫妻。在回访中,当设计师王平仲看到一年之后,夫妻俩仍在践行用淘来的物品变废为宝丰富自己为其设计的空间时,不禁感慨,「蛮感动的,因为我看到了很纯真的一种生活态度」。

高线,是要节约能源消耗。比如在本季中,我们将会看到一期将农村宅基地改造成一个充满想象力的、专为年轻人设计的「低能耗环保住宅」,既有田园诗意,又有和谐共生。

同时,有社会责任的节目很多,但《梦想改造家》的社会责任,是有特殊位置的——

因为,在它十二年的可持续发展下,已经不只是体现一个节目组的社会责任了,而是形成了一个包括品牌方、节目组、设计师、委托人、观众群在内的社会责任群体,以不同的形式参与进来,让建筑与室内设计回应社会话题关切,将社会责任实体化、可视化:

既有关切少数群体,比如回访中第十一季《打开心门的家》、第十季《相互依偎的家》的渐冻症患者家庭,无障碍的治愈空间设计,让他们生活中的重担得以减轻;回访中第十一季的《筑梦之家》以「乡村综合体」的形式,让山里的留守儿童、留守老人与山外的大学生研学团、中小学夏令营形成城乡互动。

又回应广谱问题,比如回访中第十一季《卷妈与躺爸的家》,关注亲子关系,一个设计合理的家,甚至能让曾经的焦虑和剑拔弩张成了往事;比如第十二季中,主题式地表达了「高质量养老」话题,既有第一期的兴趣导向的「斜杠晚年养老」,也有治愈功能的「康养养老」,还有归园田居式的「诗意养老」。

甚至,可持续发展了十二季的《梦想改造家》已经越来越深入地参与公共治理。

尤其来到新轮回的这一季,它的一个巨大转变的战略升级是,越来越多地从家庭单元走向社会单元,让《梦想改造家》更多地融入公益跨界、城市更新与非遗活化的社会空间治理议题当中,为探索城市更新、乡村振兴的新模式,力所能及地提供实践样本。

在古都洛阳、在嘉定水乡、在闽南传统老宅、在华南老建筑群,在中国大地上一个又一个既需要保留历史风貌又要融入现代生活的地标上,今年都有《梦想改造家》参与城市更新;

在非遗传承与当代生活的融合中,既有帮助非遗传承人创造打破个人空间与公共空间的非遗复合空间,还有帮助当地政府、非遗传承人与附近街坊打造的更加宏大的非遗综合园区,集产、学、研、商于一体。

在《梦想改造家》的视角下,我们看到,「家」是「人的延续」——

就像回访中第十一季致敬吴清亮先生的《榕树下的家》,吴先生的一生都非常关注大吴村的公共福祉,在当地捐献建设了小学、中学、医院,如今,当地人继承他的遗志,希望继续传承他的精神把大吴村改造得越来越好,于是有了在曾经他捐赠的学校之上改造的乡村会客厅。如今,「大吴会客厅」引进了潮汕非遗、开放了阅览区、陈列了村民手作,成为了小朋友学习、大人们纳凉、游客们打卡的多功能乡村新场景,成为了乡村振兴最鲜活的实践。

「家」是「附近的重塑」——

房屋的改造代表了时代的进步。在《梦想改造家》的记录与影响下,越来越多的家,正在从「私密性」中释放「开放性」:上个时代,房子把人隔离开来;这个时代,家让人们重新连接——它要通过这样的空间释放一个更广义的「家」与「家人」的观念。

所以,不管是回访中第十季的《古厝里的新家》还是第十一季中的《温暖画室里的家》都在此间一脉相承:《古厝里的新家》除了有居家功能,也是公益图书室;《温暖画室里的家》除了是私人的生活空间,也是公共的画室空间,孩子们可以在这里玩耍、学习。

或许,「半开放性」居住空间,会是下一个时代,社会生活更和谐的一种选择。

1号结语

十二年,《梦想改造家》已经早已超越一档综艺。

它是一种生活美学,交织着乐观主义精神与实用主义精神的家居之美,影响了千家万户的家装;

它是一种行业标准,建立了「真实、专业、可持续」的行业信任度,同时提倡绿色环保、人文关怀;

它是一个文化符号,让每一次改造都是一张人文主义名片,记录中国家庭变迁,观察中国社会发展。

如果说,我曾见过人最真挚而幸福的笑,一定有在《梦想改造家》里。

这样的好节目,请永远可持续地发展下去,生生不息。