溪老师开讲啦!咱们今天来聊聊那些关于教育和智力的事儿,打破一些老观念,给大脑来场革新运动。

《颜氏家训》中“上智不教而成,下愚虽教无益,中庸之人,不教不知也”。听起来像是把人分成了三六九等,但当了十年小学老师,我越来越觉得——这句话可能被误解了两千年!

今天咱们就来扒一扒,这句老话里藏着的教育真相。

首先,咱们得说说“智愚二元论”这档子事儿。

传统上,人们总爱把聪明人归为“天生就会”,好像他们生来就不需要学习似的。但溪老师得告诉你,这事儿可没那么简单。

你瞧那些天赋异禀的学习高手,他们看似无师自通,其实背地里可没少下功夫。比如说达芬奇,人家那是跨界自学的高手,通过观察和实践,自己摸索出一套高效学习法。但这可不意味着人家就是“无师自通”,人家那是主动从周围环境中吸取营养,家庭熏陶、优质资源,这些都是人家成功的秘密武器。说白了,这就是一种“自我教育能力”。

再来说说古代那些贵族子弟,他们常被看作是“天生聪明”,其实呢,人家那是教育资源垄断的结果。私学、藏书、名师指点,这些可不是普通人能轻易得到的。所以,咱们现在看这事儿,得换个角度,这其实是环境给他们的赋能,而不是他们天生就比别人强。

接下来,咱们得聊聊“下愚无益”这个老观念。

说实话,这简直就是对教育可能性的扼杀。

现代教育已经证明,学习障碍可不等于学习无能。

那些被贴上“下愚”标签的人,可能就是些有特殊需求的群体,比如读写障碍、注意力缺陷啥的。

你看爱因斯坦,小时候被人说成是“笨拙”,结果呢,人家通过针对性的引导,最后成了天才。这事儿就说明,教育方式比先天智力重要多了。

说到这儿,溪老师还得提一句,行为经济学里的“标签理论”也说了,一旦给人贴上“不可教”的标签,那人就很容易陷入自我实现的预言。

反过来呢,你要是给人积极的期望,比如罗森塔尔效应,再加上个性化的支持,那所谓的“下愚”也能突破认知边界,变成高手。

再来说说咱们大多数人——“中庸之人”。

这事儿啊,其实挺有意思的。

传统上,“不教不知”总被看作是平庸的表现,但溪老师觉得,这其实是人类认知发展的普遍规律。

皮亚杰的认知发展理论就说了,任何人的知识体系都得通过“同化-顺应”的过程来构建,哪怕是天才也得在关键时刻通过引导来完成认知升级。

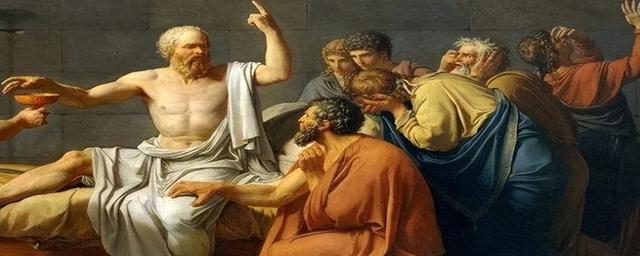

你看苏格拉底那“产婆术”,不就是用来启发天才的吗?

说到教育的民主化价值,工业革命后,教育从精英特权变成了大众权利,为啥?还不是因为咱们意识到,大多数人——也就是“中庸之人”——才是社会发展的基石。

通过系统化教育,普通人也能突破经验局限,掌握跨代积累的知识成果,这才是文明传承的真谛。

最后,咱们得聊聊超越等级观的事儿。

传统上总爱把智力当作静态标签,但现代科学可证明了,大脑是终身可塑的。你通过刻意练习,比如安德斯·埃里克森那“一万小时理论”,就能在特定领域达到专业水平。

所以啊,“上智”和“中庸”的边界,其实就是持续教育的结果,而不是起点。

真正的教育啊,可不是用来筛选人的,而是用来激活人的。

咱们得摒弃那种“分类定型”的思维,转而关注如何通过多元方法,比如项目制学习、个性化反馈,让每个个体都成为“积极的知识建构者”。

无论是自主学习的高手,还是需要引导的小伙伴,或者是暂时还没找准方向的朋友,教育的价值都在于提供“可能性”,而不是判定“必然性”。

溪老师觉得,这句“上智不教而成,下愚虽教无益,中庸之人,不教不知也”古语的现代启示,不在于强化“智愚有别”的宿命论,而在于提醒咱们:得警惕先天决定论,智力标签,其实就是权力结构的产物,可不是啥科学事实。

咱们得重视教育公平性,回归教育的本质——无论天资如何,教育的核心都是激发人的潜能。

就像怀特海说的,“学生是有血有肉的个体,教育的目的是激发和引导他们实现自我发展”。

作为家长和教师,应该从“区分者”变成“赋能者”,让每个孩子都能闪闪发光!