前些日子我写了一篇文章,聊了下南宋能偏安150多年,南明却不足20年就干脆利落亡掉的原因。虽然通篇都在谈人心、人性,但在末尾处提了一嘴自清朝革除六大弊政并优待士大夫、减税减征以后,曾经如火如荼的反清复明运动就开始偃旗息鼓,南明的末日也就到了。这就引起了有些朋友的不满或不解,并提出了一个触及灵魂的问题——难道一切问题都是经济问题?

仅就王朝兴衰这个范畴,我可以确定一定以及肯定的回答:是的。

就拿明朝为例,因为朱元璋设计的极为离谱的财政制度,导致终明一朝的财政收入虽然始终不咋地,但本还勉强够用。可问题是大多数钱粮直接在地方“坐收坐支”了,中央能拿到手的往往只有两三百万两银子和400万石漕粮。这点玩意在供应皇室、朝廷及北方边军支出后,所剩寥寥无几,大多数时候还得出现赤字,根本没有余力“集中力量办大事”。开国二祖在的时候,还能靠无上权威搜刮官绅、滥发纸钞来敛财,所以能做点事情。可往后的孝子贤孙哪有这般强盗的本事?就只能越来越穷,还啥也干不了,眼睁睁的坐视国力一代不如一代。所以明粉们完全没必要痛骂朱祁镇,他只是加速了国势衰落的进程而已,要论始作俑者,根本排不上号。

到了嘉靖中期,内忧外患集体爆发,财政上就更加捉襟见肘,以至于堂堂大明京官都连续十多年没领到过一文钱的工资。海瑞为啥会上《治安疏》?一个非常重要的原因就是他不贪,所以日子过不下去了,连好不容易得来的两个儿子都饿死了,这才绝望的殊死一搏。

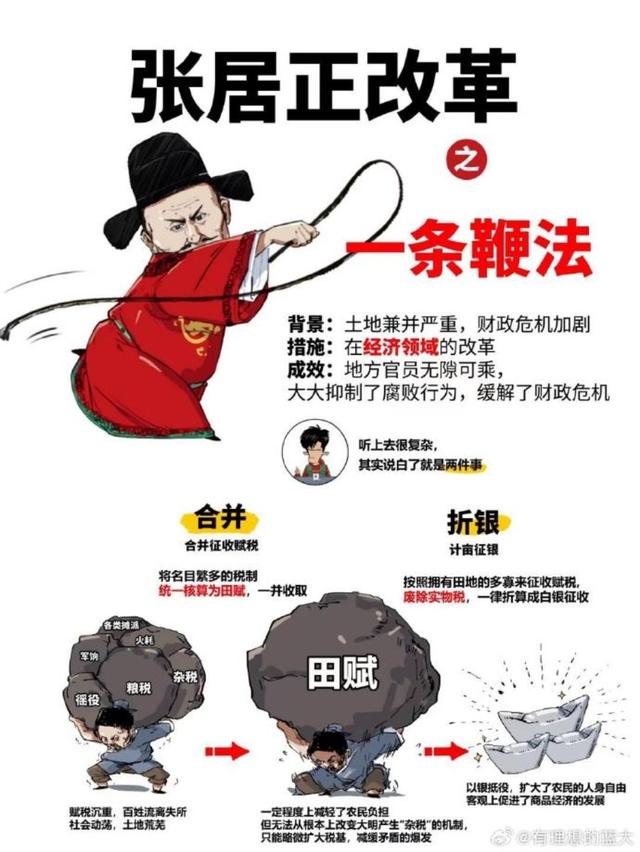

幸亏天降张居正,大刀阔斧的改革财政,而且取得了极其显著的效果。到万历十年(1582年)他倒台前,太仓存银从嘉靖末年的不足10万两猛增到七百万两,存粮达1300万石,足够朱翊钧支用十年之久——可以说张居正仅凭一人之力,就替大明续命了半个世纪。

可问题是张居正本事大,脾气更大,跟朱翊钧这种小心眼的皇帝根本无法共处。所以在遭到清算后,他主导的改革措施大多被废除,即便少数保留下来的,也基本面目全非,再不复当年的威力。

至此,大明的财政问题彻底无药可救,覆亡也就剩下个时间问题了。

就算没救,其实也未必不能再多苟延残喘些日子。可问题是朱翊钧本事不大,心气儿却不小——张居正死后,尤其是在“万历三大征”导致财政彻底崩盘以后,他就非常不服气。凭啥张居正能搞到钱,朕就不行?一定是朝有奸臣野有刁民变着法的把本属于朕的钱给贪墨掉了。所以要搞钱,就不能再经这些“外人”的脏手,必须自己亲自去搞。

朱翊钧当然不能拎着鞭子自己去收税。而他能想到能用到的“内人”,也无非宦官而已。于是一个专属于万历朝的“特产”——矿监税使就闪亮登场了,并凭一己之力搞垮了辽东防线。

这就是高淮乱辽。

辽东总兵李成梁因为养虎成患,常被戏称为清朝的“太上老祖”。其实把这个头衔戴在高公公或是朱翊钧头上,才是再合适不过的。

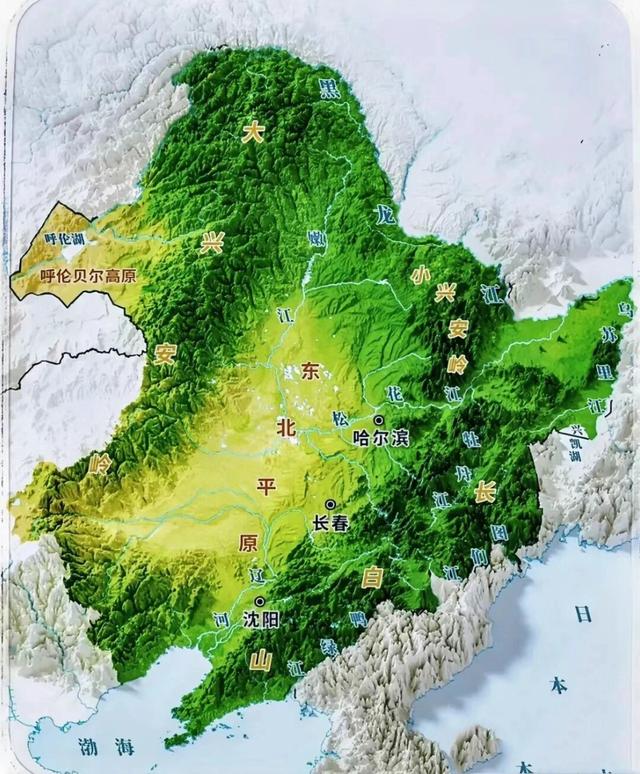

01东北这旮旯,尤其是辽东那片地儿自古以来就是华夏故土,资格比南方的大多数地方都老。早在西周武王分封时,就在辽河与大凌河流域建了个箕国,到战国大将秦开又在辽东拓地千里,把燕国的边境一口气推了汉城。自此直到三国的一千多年里,东北都毫无疑问是中原王朝的固有疆土。谁要是敢丢了一寸,都得被唾沫星子淹死,死后没脸见列祖列宗的那种。

可从司马懿屠辽阳并尽迁辽民入内地开始,东北就被从汉地的涵盖范围给剔除了。但这种状况也就持续了三百多年,因为杨坚、李世民等眼光独到的皇帝发现,历来能成为中原心腹大患的强胡,几乎都发源于东北(只有匈奴、突厥和吐蕃是例外)。所以要是不把这块土地攥在手里,早晚都是颗大雷。

这也解释了为啥隋唐两朝宁可啥都豁出去,也要死磕东北,甭管哪个小卡拉米有点冒头的意思,都得赶紧一把掐死的原因。哪怕安史之乱后国势大衰、自顾不暇了,唐朝也始终保持着在燕山以北的军事存在。所以即便契丹都天降伟人耶律阿保机了,河北三镇中最拉胯的幽州镇,也能削得他匹马不敢南顾。

可等到唐朝完蛋了,幽州镇也跑去凑热闹问鼎中原了,东北就彻底没人管了。再等到石敬瑭为了一己之私把燕云十六州也给卖了,中原就彻底无法阻止东北的丧失以及辽国的崛起了。

所以汉唐武功赫赫了上千年,为啥继承了其大部分遗产的两宋就突然变得弱不禁风了?其实战略地理上的根源就在于东北——哪怕赵家皇帝真的收回了他们心心念念的燕云十六州,也无法改变宏观上被动挨打的趋势。因为要保持对东北诸胡的强势压制,仅靠燕山和长城是不够的。必须打到东北去,隔三差五的犁庭扫穴一下,把一切危险的萌芽扼杀在摇篮里。

天天蹲在长城上,等人家养肥养壮了再来打你,肯定不是个办法。

朱元璋的眼光就不赖,很快也发现了东北的价值。所以在洪武二十年(1387年)干掉了北元太尉纳哈出、收复辽东以后,他就沿军事控制线建立了开平卫、大宁都司、安东卫、吉林船厂等军事据点。并一口气把宁王朱权(赤峰)、辽王朱植(广宁)、沈王朱模(沈阳)、韩王朱松(开原)等好几个儿子分封到东北,以为震慑。甚至老朱还一度打算在辽阳开府、设置流官,实施与内地一致的统治,只可惜因为时机不成熟而失败。

朱棣在位时更进一步,先是在黑龙江、乌苏里江流域设立了了131个卫所,又于永乐七年(1409年)设立了奴儿干都司。其管辖范围东起日本海(含库页岛),西至斡难河(今鄂嫩河),北抵外兴安岭——可以说元清外,这是中原王朝在东北方向扩张的极值。

尽管朱元璋和朱棣的雄才伟略让人没话说,但在经济上基本认知的缺乏与短视更让人无话可说。这父子二人在位期间不顾财政现状,疯狂的竭泽而渔而造就的丰功伟绩,很大程度上是无法持续的。所以明朝在东北地区发展的盛况也就维持了20年,朱瞻基即位后就马不停蹄的裁撤东北诸卫,并在奴儿干都司撤军、召回流官,把当地完全扔给土著部族(主要是女真)自行管理,实际上等于放弃了在当地的统治。

为啥?财力不济呗,根本无法维持这巨大的开支。非得死要面子活受罪,最后边疆照样保不住,内地也得跟着倒霉,大明因此速亡也并非妄谈。

所以在明朝的大部分时间里,能实际控制的东北疆土的极限,最北也就大致到今天的辽宁与吉林交界地区。而到了万历朝中晚期,连这条缩水的防线也维持不住了。

而这一切,可以说都是朱翊钧作死作出来的。

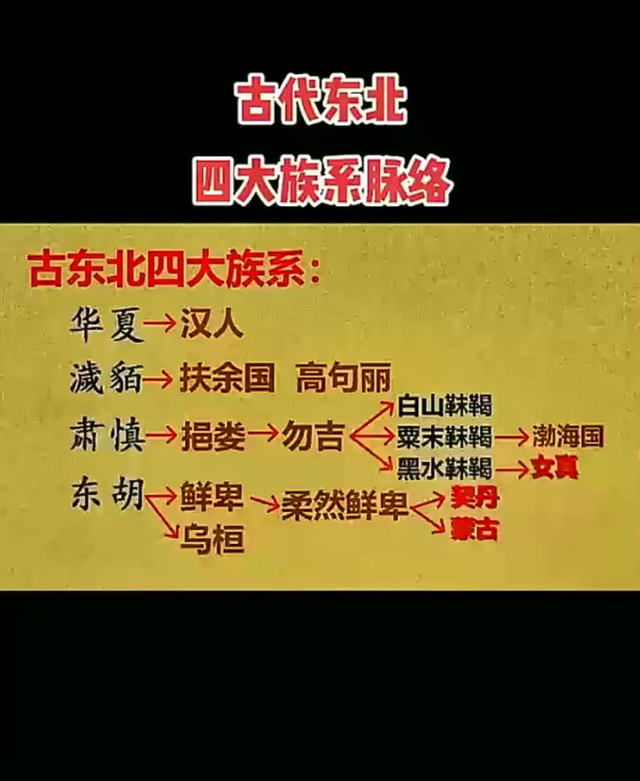

02史学界有“古代东北四大民族”之说,是指东北汉族、东胡族系、肃慎族系以及秽貊族系。东北汉族自不须多说,东胡族系分化出过乌桓、鲜卑、契丹、室韦(蒙古)等分支;肃慎族系经挹娄、勿吉、靺鞨、女真等不同时代的演变,最终形成了满族;至于秽貊族系,则是从最初的秽人与貊人,不断融合分解成夫余、高句骊、百济等民族。

看着乱,实则很简单。就是一开始汉人占据着绝对优势的统治地位——一个典型的例子就是东汉末年诸侯争霸,从东北这旮旯走出来的公孙度实力根本不够看,随便个二三流不知名的小卡拉米都能把他打成狗。可一旦回到白山黑水这一亩三分地上,姓公孙的就摇身一变成了霸王龙般的存在。强到了无论他怎么把诸族虐过千百遍,诸族照样待他如初恋的地步。

曾在隋唐时耀武扬威并屡败中原大军的高句骊,此时就是公孙家最忠实的“舔狗”。国王伯固听人说公孙度最近腰包有点紧,所以对自己的那个破家产生了点想法,吓得赶紧在后者讨伐富山贼时主动出兵相助,可结果呢?人家根本不领情,照旧“东伐高句骊,西击乌丸,威行海外。”(《三国志·卷八·二公孙陶四张传第八》)

可在景初二年(238年)时因公孙渊擅自称王引来曹魏讨伐,进而爆发了辽东之战。这一仗本来没什么好说的,土霸王公孙渊根本不是朝廷的对手,脆败后就被摘了狗头。可魏军主帅司马懿觉得辽东孤悬域外,与中原往来不便,实在不好统治,非常容易滋生野心家。如果不彻底改变这种状况,今天能冒出个公孙渊,没准明天又会跳出个夏侯渊……总这么瞎折腾,大魏死不死的没人管,可我还哪有功夫琢磨怎么谋权篡国?

于是他就做出了个大胆的决定:

“既入城,立两标以别新旧焉。男子年十五已上七千余人皆杀之,以为京观。伪公卿已下皆伏诛,戮其将军毕盛等二千余人。收户四万,口三十余万。”(《晋书·卷一·帝纪第一》)

简单说,就是识字的都杀掉,不识字的统统强制迁居中原——前提是,仅限汉人。

这个决定的影响是极其深远且恶劣的。曾在东北这旮旯称王称霸了一千多年的汉人经过这番折腾,仅剩下了不足10万人(太康元年,即265年统计数字),而且人口素质飞流直下三千尺,沦为诸胡族任意欺凌的对象,并不断胡化。

司马懿的一己之私,对东北汉族的伤害用伤筋动骨不足以形容。以至于从此直到清末闯关东大潮兴起前的近两千年里,汉人在东北已无立足之地。即便隋唐明等朝依靠强悍的武力短暂的收复失地,也无法长期立足,最后只能撤出。

毕竟皮之不存,毛将焉附?

03明朝一度收复东北后,面对的情况也是一样的。

像朱棣雄心勃勃的设立奴儿干都司后,还没高兴几天就发现了这样一个事实——他派到这个东北腹地去的军队和官员,费了九牛二虎之力也仅能控制部分紧要的关隘和城池,并设置军事据点以及修几条干道。而在更加广袤的乡野,仍是各胡族的天然领地。你派个官去发号施令,人家根本不认,还是只听自家首领头人的话;你派兵去威慑围剿,人家直接扯杆子跟你干;你想要收税……啥玩意?这是嫌造反的还不够多,非得给疲于奔命的边军再加点KPI?

没有占据优势的本民族人口打底,想要统治一个地区的成本太高了,难度也太大了。

所以在一通焦头烂额之后,朱棣也认命了。最终奴儿干都司除了少数的军队和官员之外,大多数地方还得由当地部族自治,朝廷唯一显示统治或存在感的方式,就是隔三差五派俩人跑去巡视、宣慰,再收两张野猪皮之类的“贡品”,就算齐活。

说白了,就是羁縻。所以后来朱瞻基才觉得无聊透顶,干脆连这点表面文章都懒得做,直接撤军裁官,留你们自己玩去得了。

但辽东,却是无论如何也不能放手的。

毕竟朱棣已经把京城搬到北京来了,跟辽东就隔着一座燕山。所以奴儿干都司可以撤,关西七卫可以弃,安南可以甩锅,更遥远的三宣六慰可以视而不见,唯独辽东不能不守。否则什么蒙古人、女真人的成天跑老朱家门口来溜达,这谁受得了?

所以辽东不但要守,还要以攻代守,把一切危险扼杀于萌芽状态。因此从朱瞻基开始,连带着朱祁镇、朱见深这也爷孙三人就对辽东除蒙古外最大的“显眼包”——女真人,展开了一轮又一轮毫不留情,甚至可以说是血腥残酷的“预防式”打击。

宣德八年(1433年)明军联合朝军对辖区的野人女真进行清剿,杀猛哥帖木儿(据说是努尔哈赤的六世祖)在内的六百三十人、俘二百四十人,“幸存者几无”;正统二年(1466年)明朝两国再次联军清剿女真,但似乎战果不咋地,所以史书中言之不详;再然后,就是著名的“成化犁庭”了。而且不是犁了一回,而是反复的犁,仅规模较大的就有三次——成化三年(1467年)明朝联军再度出击,而且出手极狠:

“尽虏酋之所有,罔一夷而见逃。剖其心而碎其脑,粉其骨而涂其膏。强壮就戮,老稚尽俘。若土崩而烬灭,犹瓦解而冰消。空其藏而潴其宅,杜其穴而火其巢。”(《平辽志·卷六》)

包括据说是努尔哈赤五世祖董山在内的上千女真人因此被杀,但这仅是开始。成化十四年及十五年(1478和1479年)明朝联军卷土重来,而且按照曹县史料的说法,就是打算一战解决全部问题,“可屠者屠之,尽灭乃矣”。

从结果倒推,朱见深达成了目的,起码在此后的百年间,女真对大明的北方边境可以说是毫无威胁。

哪怕在萨尔浒之战前的三四十年里,女真人照样混得连灰孙子都不如。万历二年(1574年)建州右卫首领王杲(又据说是努尔哈赤的外祖父)因为跳得挺欢,招来了辽东总兵李成梁的数万大军讨伐。结果呢?当然是毫无悬念的脆败,王杲只身逃亡,后被海西女真抓获并献送京师,被凌迟于午门。

十年后,王杲之子阿台想要替父报仇,可作为他杀父仇人之一的李成梁不想让他替父报仇,就先发兵把阿台宰了并顺手屠了古勒寨及莽子寨(今辽宁新宾)。可能是因为赢得太顺利,老李觉得不过瘾,又顺手“误杀”了甘当带路D的觉昌安和塔克世。

这俩倒霉蛋,一个是努尔哈赤的爷爷,一个是他爹。

后来努尔哈赤在“回忆录”里写爽文,说他当时眼睛就红了,揪住明朝边吏的脖领子破口大骂。甚至一度要拔刀砍人,只可惜被人拽住了,否则爱新觉罗家的大业岂不是要提前好几十年?

可实际上呢?

自己的爷爷、老爹说砍就被人砍了。结果人家就说了句是误会,连一枚铜板的赔偿都没有,更甭提追究责任人。然后辣么牛逼的努尔哈赤就老老实实的回家办葬礼去了。

为啥这么怂?其实这也不怪他,而是那时的女真就这个熊样。就像大象瞎溜达时踩死了一只蚂蚁,你觉得大象会在意?如果后者还想张牙舞爪的表示抗议,结果无非是再被踩死一片罢了,这还算是个事?

相比蚂蚁一般的女真,大明简直比大象还要望之不可及。那为啥不到半个世纪之后,形势就完全颠倒,堂堂大明就被女真一路打成狗了?

04截止万历初年,女真人的前途看起来都是灰暗的、毫无前途的,最大的痛点就在于人口太少。毕竟一个被干掉了不到千人就“幸存者几无”的民族,你让萨尔浒的八万明军统统脱掉衣甲、放下刀枪任由他们砍杀,请问他们杀得过来吗?这仗要怎么打,才能输得掉?

但历史的荒诞就在于此——女真人没有枪没有炮,朱翊钧给他们造;没有人没有兵,高公公给他们送。

但朱翊钧肯定会觉得,之所以如此,全怪张居正。

为啥?因为这厮柄权十年,“是摄而非相”,把全国上下的大小官吏支使得团团转,这才搞到了大把的钱粮,使得朝廷的财政状况大为好转。可自从朕亲政以后呢?干活的越来越水,摸鱼的越来越多,导致太仓的入账越来越少,出账却越来越多。虽然姓张的打下的老本还在,但长此以往肯定不是个事儿。所以必须想办法搞钱,还得多多的搞,起码要比姓张的搞得多,要不怎么能显出朕的本事?

所以在万历三大征把国库几乎掏空(总共花了约1500万两),又恰好赶上乾清宫、坤宁宫和三大殿接连遭遇大火烧毁却无钱修复后,朱翊钧的耐性终于耗尽。万历二十四年(1596年),他推出了矿税监制度,就是不再假借官僚系统收税了,而是自己亲自来。

可朱翊钧又没有千手千足,所以只能依靠家奴,就是宦官。

由宦官主导的阉党,可是大明特产。不过起码在万历朝,阉党这玩意是没有任何生存空间的。毕竟阉宦专权存在的前提,要么是皇帝的能力太拉跨,要么是心思根本不在治国理政上,这才会放出宦官这群忠狗出来咬人护主。但朱翊钧不能说能力有多强吧,也说不上有多差,而且权力欲十足,满朝文武除了当年的一个张居正,也实在没啥刺头,所以真没必要放狗。

揽不到权,并不意味着宦官就消停了。因为还可以敛财,而矿税监就是公公们梦寐以求的机会。

设立矿税监的消息传来,无异于在京师的公公圈里扔下了一颗深水炸弹,立马就沸腾了起来。自打正统朝的王(振)公公、成化朝的汪(直)公公和正德朝的刘(瑾)公公之后,大明不是皇帝太强势就是文官太可恶,公公们已经有多少年没扬眉吐气过了?这次的机会要不把握住,下次不定还要等到猴年马月呢!

于是几乎所有的公公都挤破头去抢个名额,司礼监的几位大档也趁机坐地起价,只认钱不认人——热门地区的一个位置售价高达十几万两,鸟不拉屎的鬼地方不掏个上万辆也甭想染指。可万历朝的公公们伺候的是个抠门的主子,所以大多数人真没啥钱,那怎么办?借!正规渠道借不到就借高利贷,而且是那种看一眼利息就能让人背过气去的高利贷。

你问还不上咋办?笑话!咱家在宫里是条无人理睬的贱狗,但矿监税使可是皇命钦差,有生杀予夺的大权,多少钱弄不来?

高淮就是其中的一员。此人是地痞无赖出身,史书上说他赴辽前是五品的尚膳监监丞,其余一无所知。但我们可以猜到的,是这厮一定是下了大决心、花了大本钱才捞到这个职位的。所以高淮到任后才会表现得那么疯狂,仅凭一己之力就彻底打破了辽东长久以来牢不可破的战略局势,摧毁了辽东国防体系,并且让本无任何崛起希望的建州女真在短短几十年的时间里就蜕变成大明无人可制的心腹之患。

但他无疑又是极为聪明的。证据就是无论他在辽东干得多离谱,无论在京官员还是辽东军民对他的弹劾堆积成山,朱翊钧始终不闻不问,就是不管。为啥?因为他把宦官派出去唯一的目的就是敛财。只要这个KPI完成了,其它的事朱翊钧根本懒得管。

据说朱翊钧生前曾在皇宫里埋藏过窖银600万两,甚至还有说两三千万两的,反正私房钱肯定大大滴有。这其中有几分高淮的功劳很难说,但肯定不会少,否则朱翊钧也不能容忍辽东乱成那样,还把这厮留在那儿十几年。

05朱翊钧刚噶掉,山西道御史毕佐周便在天启元年(1621年)给新皇帝朱由校上了一道奏疏:

“军兴以来,援卒之欺凌诟谇,残辽无宁宇,辽人为一恨。军夫之破产卖儿,贻累车牛,辽人为再恨。至逐倡妓而并及张、刘、田三大族,拔二百年难动之室家,辽人为益恨。至收降夷而杂处民庐,令其淫污妻女,侵夺饮食,辽人为愈恨。有此四恨,而冀其为我守乎?”(《大明熹宗皇帝实录·卷九》)

此时距萨尔浒之战明军史无前例的惨败,仅过去了两年,毕御史的这道奏疏算是从另一个角度总结了明军的败因。而这些话,在老皇帝活着的时候,他可能不敢说,更可能懒得说,因为磨破了嘴皮子也没用,朱翊钧根本不想听,听了也不会理。

那毕佐周说的是什么呢?是“辽人四大恨”——相比努尔哈赤那个东拼西凑的“七大恨”,辽东人民的恨才是真正的痛彻骨髓、真正的恨意滔天。

他们恨的,是高淮,是朱翊钧,也可以近一步概括为大明。

有多恨?

自从高淮跑到辽东收税以后,各种弹劾他的奏章就像雪片一样飞向京师,继而飞入大内。对此,朱翊钧开始一概不理,直到四年后一个叫金得时的神棍发动叛乱,居然一呼百应,重镇孤山堡(今辽宁本溪境内)也被一鼓而下。为了平息这次小小的叛乱,辽东明军居然花了大半年,耗费军饷无数才勉强平息掉,这下朱翊钧才惊了、怒了,下令彻查。

为啥他如此惊怒?我想应该是这几年在辽东搜刮到的钱财,还不如这场战事的花费高。买卖亏本了,老财迷朱翊钧怎能不惊不怒?

于是朝廷派了个叫何尔健的御史走一趟辽东,看看到底是怎么回事。

这位何御史非常认真负责,足足走访调查了一年有余,走遍了辽东所辖的一盟、两州、二十五卫以及一百三十八所,采集了大量的第一手资料。等何尔健回京后,洋洋洒洒写下数万言的调查报告《按辽御珰疏稿》,为了增强说服力,他还亲笔绘制《苦民图》呈交给朱翊钧。在这道奏疏中,何尔健警告朱翊钧“辽东岌岌可危”,并引用了辽东百姓的亲口证词:

“我等上天无路,入地无门,再看几时不罢,也都钻入夷地自在过活去罢!”

意思就是高淮实在是太乱搞了,辽东军民都受不了了。陛下您再不把这厮弄回来,你的子民就都要逃亡到女真人那里去了。

何御史的苦心应该是没白费。因为向来是能让天塌下来的奏章都只读不回的朱翊钧,这次居然破天荒作了批复。虽然只是类似“朕知道了”之类的套话,但已足见触发了其内心的振动。

但却再无下文。

更夸张的一幕发生在万历三十一年(1603年)——因为朝野弹劾检举之声日益高涨,高淮担心自家主子扛不住压力,居然“率家丁三百余,张飞虎帜,金鼓震天,声言欲入大内谒帝,潜住广渠门外”(《明史·卷三百五·列传第一百九十三》),甚至打死了前来阻拦的指挥使张汝立,性质之恶劣在终明一朝仅次于天顺年间玩了把叛乱的曹吉祥。可面对朝野汹汹讨伐之声,朱翊钧仅是回了句“朕固命之矣”,就把所有人都打发了。

高淮继续回到辽东为所欲为。直到五年后,因前屯卫(今辽宁绥中)和松锦(今辽宁锦州)驻军被高淮肆意克扣月粮、鞭打凌辱,实在忍无可忍发动哗变,并喊出了“誓食淮肉”的口号。这才把高公公吓得落荒而逃,躲进京师再不敢踏足辽东一步。

高淮之乱遂止。但此时他已经祸害了辽东达13年之久,距离萨尔浒之战的爆发,也就剩下10年的时间了。

06本文讲高淮乱辽,但对其是怎么祸害辽东的具体“事迹”却基本未着笔墨。因为没必要——朱翊钧弄的这个矿税监,权力极大,可专折奏事,节制地方官吏,必要时甚至能调动军队,在地方上基本处于无敌状态。而充任矿监税使的,又全是既无底线又无素质的宦官,所以啥离谱的事干不出来?明史说“以故诸税监益骄,而淮及梁永尤甚”其实有点言过其实,因为万历年间派往全国各地的矿税监累计数十次、近千人。要说里边没一只好鸟可能过了,但十个里边拖出九个砍了,肯定还有大把的漏网之鱼。

与乱滇的杨荣以及造成苏州织工起义的孙隆等人相比,高淮也够坏,但未必就更坏。

可问题在于辽东跟别的地方不一样啊!

像苏州的葛贤带着穷哥们赶走孙隆之后,就自个儿跑官府投案自首去了……你说这对朱翊钧有啥实质的震慑和教育意义?说不定他还会觉得苏州大有潜力可挖,孙隆搞钱的力度根本不够。再如杨荣乱滇确实够乱,但那又如何?毕竟云南离北京太远,以朱家皇帝一贯的揍性,局面实在没法收拾了大不了效法安南甩包袱,多大点事?

别以为这种事朱翊钧干不出来——万历四十六年(1618年)时因财政亏空,朱翊钧大肆裁撤机构,就直接大笔一挥,把乌斯藏都司给裁了。

裁了,就是不要了。跟大明朝再无关系,你爱干啥就干啥去,与我无关。120万平方公里的乌斯藏都说不要就不要了,才60多万平方公里的云南算啥?

但跟乌斯藏和云南相比只有巴掌大的辽东却不同。因为这里不仅与大明的京师近在咫尺,而且诸族杂居,藏龙卧虎。哪怕怠政如朱翊钧,也不得不动辄打起精神派遣兵马对其境内的蒙古、女真等族进行“预防式”打击,他到底在怕啥,还用说?

但在朱翊钧的心底深处,对辽东真实的想法,大概是怕乱,又怕不够乱。

为啥?因为李成梁。

高淮乱辽的时间,大体上与李成梁第一次被弹劾离辽的时间相符。这难道是种巧合?

如今在网络上,因被指责为对努尔哈赤养虎成患而惨受大清“太上老祖”封号的李成梁,其实是个异常复杂,不可一概而论的历史人物。

首先我们必须承认李成梁是非常有能力的。他两度出任辽东总兵,镇守辽地长达30年,居功至伟。可以说要是没有他和他的李家军,辽东早就不知道变成什么鬼样子了。

一个典型的证据,就是李成梁第一次被弹劾下台后,辽东立刻糜烂,连换多人也无法收拾局面。最后没办法了,朱翊钧只好把已经76岁高龄的李成梁又请回来。结果他一回辽地,风头正劲的努尔哈赤立刻偃旗息鼓,直到老李二度离任后才再次生龙活虎。

有人可能会说这是野猪皮给“干爹”面子——这得有多扯淡?试问一下,就算是努尔哈赤的亲爹复活,能够得上这么大的面子不?

可越是这样,朱翊钧就越不想用李成梁,而且会竭尽全力的消除他的影响力。

我以前经常说朱家皇帝的老毛病就是除了自己,谁都不爱。但凡有个贤臣良将冒头,就得千方百计的打压,甚至不惜弄死。当然这种破事在历朝历代都不罕见,只不过明朝特别典型罢了。诸如于谦、胡宗宪、张居正、戚继光等在别的朝代可以配享太庙的人物,在我大明哪个有好下场的?

李成梁也一样。在武将地位相比文官狗都不如的明朝,非常贪财的张居正却拒绝了李成梁派人送来的贵重礼物,理由是“而主以百战得功勋,我受其金,是得罪高皇帝也”(《明史纪事本末·卷六十一》)。

被时人并称为“南戚北李”中的另一位来送礼,张居正却坦然受之。这个例子虽不绝对,但也能在一定程度上证明李成梁能力之强、功勋之著,绝对是大明顶流。

晚明爱国将领、岭南三忠之一的陈子壮就曾对往李成梁身上泼脏水的行径极为愤慨,直言“边吏不能守辽西,而苛责成梁以宽奠,此刀笔吏所以败人国家也”(《明史纪事本末补遗·卷一》);而据说受惠于这位“太上老祖”极多的满洲人也忍不住将其夸成一朵花——“(明朝)边帅武功之盛,二百年来未有也”(《明史·卷二百三十八·列传第一百二十六》)。

07张居正活着的时候,就是李成梁的铁靠山。所以那时的老李,东征西讨不留余力。可能又要有人指责他为啥那时不弄死努尔哈赤(收其为义子之说纯属谣言)——这就更扯淡了。那时连个屁都算不上的野猪皮,哪能入得了“辽东王”的法眼?

可等老张倒了、党羽皆遭清算以后,老李的日子就不好过了。再加上他也并非于谦、海瑞之类的大公无私之人,所以养寇自重自然而然的就成了他的选择。

这就是人性。那些跳着脚大骂李成梁的人,易位处之没准会干得更加不堪。

但朱翊钧清洗张党的决心却是坚定的,只是怎么处置李成梁比较棘手而已。毕竟这厮手握重兵且威望极高,一旦把他逼急了,直接反了咋整?

后来他想到了个好主意,那就是重用李成梁之子李如松,终于换取了这位“辽东王”的信任,顺利将其卸任。再之后无论是宁夏之役还是援朝抗倭之役,都尽可能的抽调辽东精兵,尤其是跟李家关系亲近的部队,目的就是消耗。

所以等到何尔健跑到辽东走访时,发现各大军事据点“脆如腐渣”,卫所里几乎一个精壮的士兵都看不到,只剩下老弱病残。为啥?除了战场损耗,此时辽东兵的军饷已被削减到每月四钱,不足蓟镇的一半(八钱到一两半),还要被克扣。而按照当时的粮价,这点钱只够买四十多斤的杂粮,士兵要不逃亡,就只能饿死。

再加上高淮搜刮完民间的钱还不过瘾,居然把黑手伸进了军营,导致情况愈发雪上加霜。结果就是“少壮强勇之夫,亡入建州什四五”(《酌中志·卷二十一·辽左弃地》)。

所以到萨尔浒之战时,朱翊钧发现辽东无兵可用,无奈之下只能从全国各地抽调“客兵”并加征“辽饷”。可问题是那时候的人哪有现代的国家民族观念,谁会觉得千里甚至万里之外的辽东之得失与自己有什么关系?所以得知要去辽东作战,各地士兵“皆伏地哀嚎,不愿出关”。而带着一肚子气来到辽东后,“骚扰驿道市舍,所至凌虐奸淫,无所不至”,简直比女真人还凶暴,令辽人深恨之。

所以萨尔浒之战要是明军能赢,那才是活见鬼。

与此形成鲜明对比,是努尔哈赤的所作所为。

在朱翊钧和高淮这对主仆的“通力合作”下,大批辽民走投无路,只能“北上投虏”。而努尔哈赤面对建州女真地广人稀的现状,也适时的调整政策,接收辽民入籍并非免费分发土地:

“我今计田每丁给种粮田五垧,种棉地一垧矣。尔等不得隐匿男丁。隐则不得其田矣!嗣后以不使花子求乞,乞丐僧人,皆给以田,勤加耕作。”(《满文老档·第二十四册·天命六年七月》)

有朱翊钧不停的作死和努尔哈赤表现出的善意作对比,越来越多的辽民逃亡建州,人口多到努尔哈赤都有点抗不住——“无野不耕,至于山上亦多开垦”。

所以为啥李成梁二度上任后,明知会骂名满身也坚持要尽废辽左六堡并强迁六万四千家百姓回内地?因为再不把人弄走,早晚都得被努尔哈赤勾搭跑。

到万历四十一年(1613年)时从来都是吃了上顿没下顿的女真人,已经“粮贮转为丰足,兴建粮库”,已经具备了与明朝掰手腕的经济实力。

而对面的大明,高淮刚逃走没多久,到处一片糜烂,兵无战心,民心里只有恨意。也许在这时,或者说在朱翊钧把高淮派到辽东之时,萨尔浒之战的结果就已经注定了。

评论列表