获取更多信息,请关注“帆仔是个荷包蛋”。

19 世纪 60 年代的俄国,正被农奴制废除的洪流抛入一场深刻的精神与社会双重裂变。

旧有的等级堤坝轰然溃决:贵族的世袭特权在改革的冲击下分崩离析,东正教千年传承的精神权威被新兴思潮撕开裂痕,那些曾维系社会秩序的传统纽带 —— 从庄园主与农奴的依附关系到教堂里的道德训诫 —— 都在时代的震荡中失去了约束力。

然而,新的社会结构尚未在废墟上扎根。土地依旧被少数人攥在手中,破产农民涌入城市却只能在贫民窟的泥泞里挣扎,资本主义的原始积累像一台冷漠的机器,将贫富差距碾成难以逾越的鸿沟。

底层民众被告知 “获得了自由”,却发现这 “自由” 不过是失去庇护后的赤裸生存 —— 没有土地,没有保障,只有在高利贷者的盘剥与雇主的压榨中苟延残喘的权利。

思想界则陷入狂热的撕扯 —— 西欧传来的自由主义、理性主义与本土的民粹主义碰撞,青年知识分子高呼 “理性”“进步”,试图用理论重构世界,却陷入了 “为目的不择手段” 的道德虚无,理性异化为冷漠的算计,被曲解为弱肉强食的借口。

而普通民众在旧信仰失效、新观念虚无的夹缝中茫然四顾,既不信上帝能拯救苦难,也不信 “科学” 能带来幸福,仿佛被抛进了没有坐标的荒原,心灵在 “该信什么、该活成什么” 的追问中备受煎熬,要么像放高利贷的老太婆那样沦为利益的奴隶,要么像马尔梅拉多夫那样在酒精中逃避现实。

而《罪与罚》这本书的诞生就基于这样的社会背景,而身为法学生的拉斯科尔尼科夫作为一名知识分子,受过教育,在这样的社会背景下他身上所具有的精神危机和思想裂变,恰是 19 世纪 60 年代俄国知识阶层的精神标本—— 他既被时代的进步浪潮裹挟,又被传统的精神根系缠绕,最终在 “理性与信仰”“精英与大众”“破坏与重建” 的撕裂中,成为自己理论的囚徒。

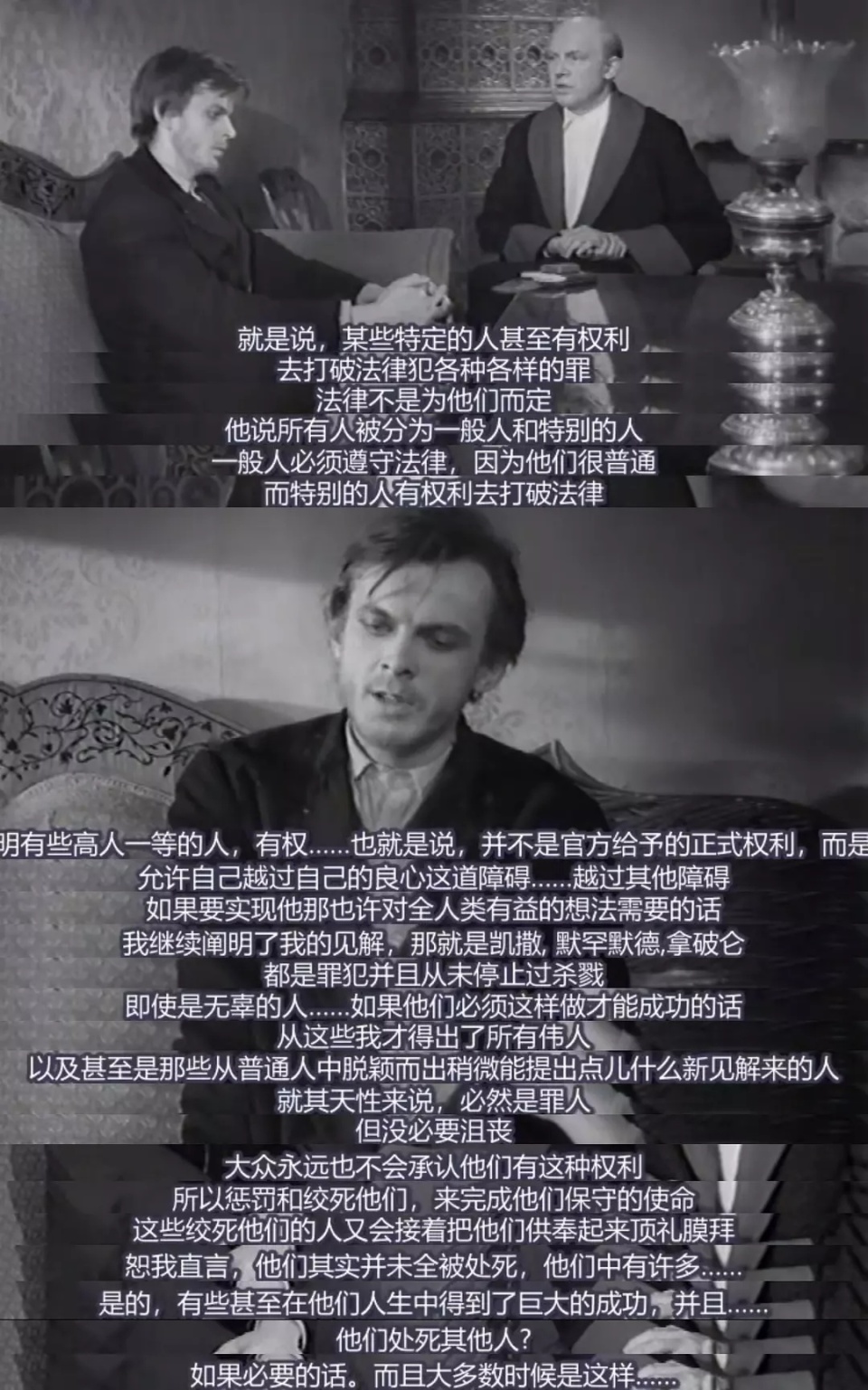

拉斯科尔尼科夫因贫困辍学,在狭小阁楼中酝酿着一套极端理论:世界上存在两类人,"平凡者" 需循规蹈矩,"不平凡者" 则有权为伟大目标突破道德束缚。受此蛊惑,他将放高利贷的老太婆视为 "有害的虱子",用斧头将其杀死,还意外杀害了老太婆的妹妹丽扎韦塔。

作案后,他并未获得预想中的 "超人" 快感,反而陷入无休止的精神折磨。刑警波尔菲里的旁敲侧击、周围人的苦难遭遇,尤其是妓女索尼娅的存在,不断拷问着他的灵魂。索尼娅为养活酗酒父亲和继母的孩子,被迫出卖肉体,却始终坚守着基督信仰,她的苦难与宽恕时刻鞭打着拉斯科尔尼科夫的心灵。

当拉斯科尔尼科夫向索尼娅坦白罪行时,她没有谴责,而是劝他自首赎罪。在索尼娅的感召下,他最终选择站在广场向公众认罪,被判流放西伯利亚。索尼娅毅然跟随,在冰天雪地中,拉斯科尔尼科夫逐渐卸下精神枷锁。

作为法学生,他本应是 “社会秩序的守护者”。课堂上,他研习的是罗马法的 “自然正义” 与俄国法典的 “罪刑法定”,这些知识本应构建起他对 “公平” 的认知;但圣彼得堡的街头现实却不断嘲讽着书本上的逻辑 —— 放高利贷的老太婆用法律漏洞榨干贫民,贵族子弟凭借特权逃脱刑罚,而像他妹妹杜尼娅那样的良善者,却要为了生存忍受雇主的羞辱。

这种 “法律条文与社会现实的断裂”,让他对自己的专业产生了根本性的怀疑:如果法律无法实现正义,那它存在的意义是什么?

作为知识分子,他又被 19 世纪 60 年代的 “思想狂飙” 击中。他熟读车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》,认同 “少数精英推动历史” 的虚无主义逻辑;也接触过赫尔岑的《钟声》,对 “打破旧秩序” 的主张感到热血沸腾。这些思想像一剂猛药,让他试图用 “理性” 重构道德:他将人分为 “平凡的虱子” 与 “非凡的超人”,认为优秀者有权为 “更大的善” 突破世俗伦理 —— 这既是对旧宗教道德的反叛,也是对社会不公的极端回应。可他忽略了一个致命的漏洞:他自己并非 “超人”,而是一个会在杀人后被良心啃噬的 “凡人”。

更深层的危机在于,他始终在 “俯视大众” 与 “同情大众” 之间摇摆。他租住的阁楼与贫民窟仅一墙之隔,每天都能听见醉汉的哭嚎、饿孩子的啼叫,这些声音在他心里种下 “改变现状” 的种子;但他接受的精英教育又让他鄙视 “大众的愚昧”,认为他们需要 “强者” 的引导。这种矛盾让他既无法像索尼娅那样,在苦难中坚守信仰的微光,也无法像斯维德里加依洛夫那样,彻底沦为道德虚无的享乐者,凡事不讲道德,只讲享受。他像一个站在悬崖边的人,左手抓着 “理性构建”,右手抓着 “传统信仰”,最终在两者的拉扯中坠落。

陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》中构建的不仅是一桩刑事案件的侦破,更是一场关于人性本质、社会规训与存在意义的哲学审判。这部小说如同两面相互映照的镜子,一面照见个体在理性与信仰间的挣扎,一面折射出社会在进步与异化中的裂变,而两者的交点,正是人类永恒的生存困境。

01

罪的虚化:从道德戒律到存在困境

拉斯科尔尼科夫的 "超人理论" 绝非简单的犯罪借口,而是启蒙理性极端化的必然产物。他将人划分为 "平凡者" 与 "不平凡者",认为后者为实现更高价值有权逾越世俗道德,这种思想恰是尼采 "权力意志" 的异化。

当他用 "杀死一只虱子" 的逻辑为谋杀辩护时,暴露出的不仅是个人的疯狂,更是整个现代性对生命价值的量化暴力 —— 在功利主义的计算中,人类个体被简化为可计算的数据。

但陀思妥耶夫斯基的深刻之处在于,他让这种看似严密的理性体系在实践中崩塌。拉斯科尔尼科夫发现,理论上的 "合理犯罪" 在现实中转化为无法承受的精神酷刑:他杀死的不是抽象的 "虱子",而是具体的生命;他试图证明的不是自己的超凡,而是人性的普遍脆弱。

这种分裂揭示了一个残酷的哲学真相:人类无法用理性彻底剥离自身的道德属性,正如文档中所言,"罪成了人类的本质存在",它不再是宗教戒律的违背,而是存在本身的裂隙。陀思妥耶夫斯基通过拉斯科尔尼科夫的困境证明:罪并非偶然的道德失误,而是人类存在结构中固有的裂隙。这种裂隙体现在三个维度:

有限性与超越欲的冲突:人类既受限于肉身与道德律,又渴望突破这种限制(如拉斯科尔尼科夫想成为 “不平凡者”)肉身受困于生老病死,精神被道德伦理与社会规训约束,可灵魂深处又燃烧着突破束缚的 “超越欲”—— 渴望摆脱平庸、成为掌控自身命运的 “非凡者”,这种永恒矛盾必然催生 “罪”;

个体与他者的疏离:人类无法完全理解他人的存在,却必须与他人共存,这种存在论意义上的 “隔阂”,使得伤害他者成为可能;

自由选择的沉重性:正如文档中所言,陀氏强调 “人面对不合理的外部世界的自主选择”,而自由选择本身就包含犯错的可能 —— 选择的自由越大,承担 “罪” 的风险就越高。

这种将罪 “本质化” 的视角,彻底颠覆了传统宗教对罪的定义:罪不再是对上帝的背叛,而是人类在 “存在之链” 中位置的必然结果 —— 既非纯粹的神性,也非纯粹的动物性,这种中间状态本身就蕴含着失衡的可能。

与希腊神话中普罗米修斯的反抗不同,拉斯科尔尼科夫的犯罪缺乏悲剧英雄的崇高性。普罗米修斯的 "罪" 是对人类尊严的捍卫,而拉斯科尔尼科夫的 "罪" 是对人性的逃避。这种对比恰恰印证了陀思妥耶夫斯基的哲学判断:当人类试图用理性取代神性为自身立法时,最终只会陷入更深的虚无。“罪是存在本身的裂隙” 揭示了一个残酷的真相:人类的完美存在只是哲学幻梦。拉斯科尔尼科夫的精神痛苦,本质上是对这种裂隙的直面 —— 他意识到自己既无法成为超越道德的 “超人”,也无法退回无辜的 “凡人” 状态,只能在撕裂中生存。

这种裂隙在社会关系中更为显著:马美拉多夫的酗酒、索尼娅的卖淫、卢仁的伪善,本质上都是社会结构压迫下的 “存在性犯罪”—— 他们的行为违反了道德规范,却暴露了社会机制本身的病态。陀氏将 “罪” 与 “人类生活本身建立起密不可分的关系”,使得罪成为丈量社会异化程度的标尺。

综上,人类无法用理性消解自身的道德本质,而罪作为存在的固有裂隙,既是个体精神困境的源头,也是洞察人性与社会真相的入口。这正是《罪与罚》超越普通犯罪小说的哲学深度所在。

02

罚的自觉:苦难中的精神重生

小说中 "罚" 的内涵远比法律制裁复杂。拉斯科尔尼科夫的流放不是惩罚的终点,而是精神救赎的起点。陀思妥耶夫斯基通过这个角色完成了对 "罚" 的哲学重构 —— 它不再是上帝或社会的外在强加,而是个体对存在责任的自觉承担。这种转变在索尼娅的十字架意象中达到顶点:当拉斯科尔尼科夫接过十字架时,他接受的不仅是宗教符号,更是一种存在论意义上的 "负重"—— 承认自身的有限性,才能获得精神的自由。

索尼娅这个形象凝聚了东正教 "受苦即救赎" 的精神内核。她以卖淫维持家人生计的 "罪",在宗教语境中转化为基督式的牺牲。当她为拉斯科尔尼科夫朗读拉撒路复活的故事时,实际上是在宣告:真正的重生不在于奇迹,而在于直面苦难的勇气。这种观点与尼采 "爱命运" 的哲学形成奇妙共鸣:两者都要求人接纳生命的全部,包括痛苦与罪恶,但索尼娅的接纳带着神性的悲悯,而尼采的接纳带着超人的强悍。

小说中那场著名的梦境 —— 全城因鼠疫陷入疯狂,人们都坚信自己掌握真理并相互残杀 —— 揭示了一个可怕的可能:如果每个人都以 "真理" 或 "自由" 的名义行使暴力,社会将沦为霍布斯式的丛林。这正是陀思妥耶夫斯基对现代社会的预警:当传统道德体系崩塌,而新的价值体系尚未建立时,人类很容易在 "自由" 的名义下走向自我毁灭。

陀思妥耶夫斯基实际上揭示了一个悖论:当人类摆脱传统权威的束缚后,对 “真理” 的绝对化执念可能比宗教狂热更具破坏性。

从哲学维度看,这个梦境直指启蒙理性的内在矛盾。启蒙运动许诺以理性取代迷信,却未曾料到理性本身会异化为新的 “偶像”。梦中人 “把自己的道德信念看作不可动摇的真理”,恰如拉斯科尔尼科夫将 “超人理论” 奉为圭臬 —— 这种对理性的独断性崇拜,使个体丧失了对自身局限的认知,最终在 “真理” 的名义下释放出原始的暴力本能。陀氏通过拉斯科尔尼科夫的经历证明 “任何冠冕堂皇的理由都无法遮盖行动的本质”,而梦境将这种困境推向极致:当每个人都自视为 “真理的唯一持有者”,社会契约便彻底瓦解,霍布斯笔下 “一切人对一切人的战争” 成为现实。

从社会关系角度,这场 “鼠疫” 象征着价值相对主义的失控。传统道德体系崩塌后,若缺乏共同的价值锚点,“自由” 便会异化为 “为所欲为” 的借口。正如文档所指出的,19 世纪欧洲社会 “传统的道德体系面临分崩离析的危机”,而陀氏敏锐地捕捉到:当 “罪与罚” 的标准被个体主观定义,社会将沦为弱肉强食的丛林。梦中 “大批城市和村庄被传染” 的描写,暗示了这种价值混乱的传染性 —— 它不像物理疾病那样通过接触传播,而通过 “真理的自负” 在思想层面扩散,最终使整个社会陷入疯狂。

更深层的警示在于对人类命运的追问:当我们欢呼摆脱 “神性枷锁” 时,是否准备好了承担自由的重负? 拉斯科尔尼科夫的梦境并非简单的反理性宣言,而是提醒人们:理性若脱离道德自省,便会成为最危险的工具。陀氏通过这个噩梦揭示的,正是现代社会至今未解的难题 —— 如何在解构传统权威后,重建既能容纳个体自由又能维系社会共识的价值体系。正如文档中所言,陀氏强调 “人对罚的自觉担当”,这种担当恰恰是抵御 “鼠疫” 的抗体:承认自身的有限性,敬畏道德的绝对性,才能在自由与秩序之间找到平衡,避免在 “真理” 的狂热中走向自我毁灭。

03

人与社会:规训网络中的自由微光

从福柯的规训理论视角看,《罪与罚》中的彼得堡是现代社会的完美隐喻。狭窄的阁楼、肮脏的街道、监视性的警察系统,构成了一张无形的权力网络,个体在其中既被规训又试图反抗。拉斯科尔尼科夫的犯罪既是对这种规训的挑战,也是规训内化的产物 —— 他的 "超人理论" 本身就是社会达尔文主义的极端表现。

小说中的社会关系呈现出残酷的异化状态:马尔梅拉多夫因失业酗酒导致全家陷入绝境,卢仁以慈善为名行剥削之实,斯维里加洛夫用金钱践踏他人尊严。这些人物共同构成了 19 世纪俄国社会的缩影 —— 在资本主义与封建残余的夹缝中,人性被扭曲,人际关系简化为利益交换。陀思妥耶夫斯基通过这些细节提出的哲学追问振聋发聩:当社会将人逼入绝境时,个体的道德选择还有意义吗?

但小说并未陷入彻底的悲观。索尼娅与拉斯科尔尼科夫在西伯利亚的相爱,暗示了救赎的可能路径 —— 通过个体间的爱与宽恕重构社会关系。这种观点看似保守,实则蕴含深刻的存在主义洞见:无论社会如何败坏,人始终保有选择的自由,而爱的能力正是人性最坚韧的证明。真正的人性不在于 “超越” 他人,而在于 “联结” 他人。正如小说结尾,拉斯科尔尼科夫在西伯利亚的雪地中,第一次 “含泪亲吻大地”—— 这泪水里没有对社会的控诉,只有对自身渺小的承认,和对 “与世界和解” 的渴望。陀思妥耶夫斯基想说的或许是:救赎从不是 “找到完美的世界”,而是在不完美的世界里,选择做一个 “愿意爱的人”。这种选择的勇气,正是人性在深渊中最耀眼的微光。

04

永恒的困境:自由与责任的二律背反

《罪与罚》的永恒价值在于,它揭示了人类无法摆脱的存在困境:自由与责任的二律背反。拉斯科尔尼科夫追求绝对自由的结果是绝对的枷锁,而索尼娅承担绝对责任的结果是相对的自由。这种悖论恰如康德所言:自由既是人的天赋权利,又是沉重负担。

小说的复调结构本身就是这种哲学困境的文学呈现。拉斯科尔尼科夫的理性主义、索尼娅的信仰主义、斯维里加洛夫的虚无主义,每种声音都有其合理性又都不完整。陀思妥耶夫斯基不提供标准答案,而是将这些思想置于永恒的对话中,这本身就是对哲学本质的最好诠释 —— 哲学不是寻找答案,而是保持提问的勇气。

在技术理性日益膨胀的今天,重读《罪与罚》具有特殊的现实意义。当算法可以预测犯罪,基因编辑可以 "优化" 人类时,拉斯科尔尼科夫的 "超人理论" 以新的形式重现。陀思妥耶夫斯基通过这部作品警示我们:任何试图用单一标准衡量人性、用抽象理论规划社会的尝试,最终都会导致对人的异化。真正的进步不在于理性对人性的征服,而在于承认理性的局限,守护人性的神秘与复杂。

合上书本,彼得堡的迷雾依然笼罩着现代社会。拉斯科尔尼科夫的斧头早已锈迹斑斑,但它劈开的裂隙中,始终透出人性的微光 —— 那是在罪与罚的轮回中,人类对善与爱的永恒渴望。