庆元六年(1200 年)春的建阳(今福建建阳),朱熹卧在考亭书院的书斋里,手指轻轻拂过案上《四书章句集注》的手稿。这位七十一岁的老人,呼吸已日渐微弱,目光却始终停留在 “格物致知” 四个字上 —— 恍惚间,他仿佛回到了四十岁那年的武夷精舍:晨光穿过竹林,弟子们围坐听他讲解《论语》,山间的溪水潺潺,恰似他心中奔流不息的 “理”,那时的他,满心都是 “为天地立心,为生民立命” 的志向。

从尤溪少年的 “格物求理”,到中年治学的 “集大成者”;从武夷精舍的 “传道授业”,到 “鹅湖之会” 的 “思想交锋”;从 “庆元党禁” 的 “道学之厄”,到 “朱子理学” 的 “千年传承”,朱熹用一生的 “理与道”,在南宋思想激荡的岁月里,写下了属于 “朱子” 的学术传奇。他的著述里藏着对宇宙本源的思考,对人伦秩序的构建,更有历经磨难却始终坚守的 “传道济世” 信念,成为中国思想史上 “理学” 的集大成者。

尤溪悟道:少年学子的 “求理之路”

宋高宗建炎四年(1130 年),福建尤溪的一个官宦家庭,朱熹降生。父亲朱松曾官至吏部员外郎,是北宋理学家程颐、程颢的再传弟子,家中藏书颇丰,且时常与友人探讨 “二程理学”。朱熹自幼便在这样的学术氛围中成长,三岁时听父亲讲解《孝经》,便能说出 “圣人所言,必当践行” 的话;五岁时看图读《论语》,常常对着 “仁” 字沉思许久;八岁时读《孟子》,当读到 “圣人与我同类者” 时,兴奋地对父亲说:“我也能成为圣人吗?” 朱松见儿子有如此悟性,便更加用心地教导他研读儒家经典,为他打下了坚实的学术基础。

绍兴十三年(1143 年),朱松病逝,临终前将朱熹托付给好友刘子翚、刘勉之、胡宪三位学者。三位先生都是当时著名的理学家,他们不仅教朱熹诵读儒家经典,还引导他思考 “宇宙之理”“人生之道”。在刘子翚的家中,朱熹第一次接触到 “二程理学” 的核心著作《河南程氏遗书》,当读到 “万物皆有其理,理终不灭” 时,他如获至宝,从此立志要 “穷尽天下之理”。

为了探求 “理” 的真谛,朱熹常常独自一人在山间静坐思考。有一次,他在尤溪的南溪书院看到一塘盛开的荷花,便驻足观察了整整一天,从荷叶的生长、荷花的绽放,到蜻蜓点水、鱼儿嬉戏,他都一一记录下来,试图从中领悟 “万物生长之理”。他还曾为了弄明白 “竹子的理”,在竹林中 “格竹” 七日 —— 每天对着竹子静坐沉思,观察竹子的形态、纹理,思考竹子生长的规律,虽然最终未能完全领悟,却让他更加坚定了 “格物致知” 的治学理念。

绍兴十八年(1148 年),十八岁的朱熹考中进士,被授予泉州同安县主簿之职。虽然踏入仕途,但朱熹并未放弃对 “理” 的探求。在同安任上,他一边处理政务,一边研读儒家经典,还时常与当地的学者交流学术心得。他在同安修建了 “大同书院”,邀请学者来讲学,向百姓传播儒家思想,还制定了《白鹿洞书院揭示》的雏形,规范书院的教学内容与礼仪,为后来的书院教育奠定了基础。

治学著述:理学宗师的 “集大成之路”

隆兴元年(1163 年),朱熹因母亲病逝,辞官回到福建建阳守孝。守孝期间,他闭门谢客,潜心研读儒家经典,尤其是对《论语》《孟子》《大学》《中庸》四部经典进行了系统的梳理与注解。他认为,这四部经典是儒家思想的核心,蕴含着 “修身、齐家、治国、平天下” 的道理,只有深入研读,才能领悟 “圣人之道”。

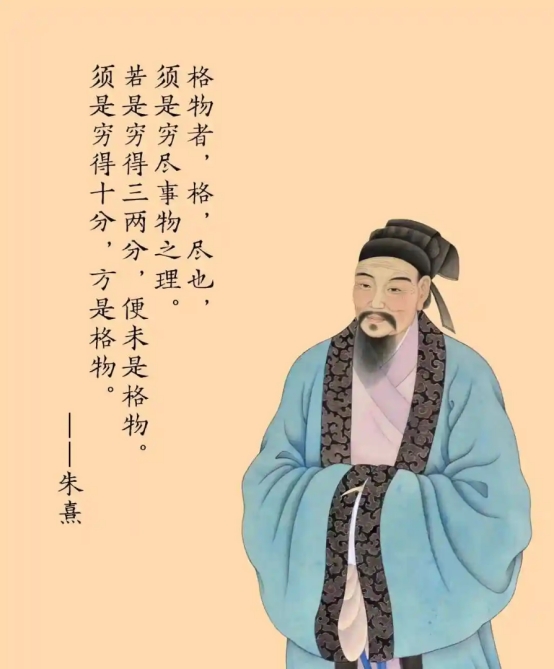

为了准确解读经典,朱熹广泛搜集前人的注疏,对比不同版本的差异,还亲自前往各地寻访古籍。他曾历时三年,走遍福建、江西、浙江等地的藏书楼,抄录了大量的珍稀文献,为注解经典提供了充分的依据。在注解过程中,朱熹并非简单地照搬前人观点,而是结合自己的思考,提出了许多独到的见解。例如,在注解《大学》中的 “格物致知” 时,他认为 “格物” 就是 “穷究事物之理”,“致知” 就是 “获得知识、领悟真理”,只有通过 “格物”,才能达到 “致知” 的境界,这一观点成为 “朱子理学” 的核心思想之一。

乾道三年(1167 年),朱熹前往湖南长沙,拜访著名理学家张栻。两人在岳麓书院展开了长达两个月的学术交流,从 “太极之理” 到 “知行关系”,从 “修身之道” 到 “治国之策”,他们各抒己见,相互启发。这次交流让朱熹对 “理” 的理解更加深刻,也为他后来完善理学体系奠定了基础。离开长沙时,张栻送给朱熹一部自己注解的《论语解》,朱熹则回赠了自己的《中庸解》,两人的友谊与学术交流,成为南宋理学史上的一段佳话。

乾道八年(1172 年),朱熹完成了《论语集注》《孟子集注》的初稿;淳熙四年(1177 年),他又完成了《大学章句》《中庸章句》的注解。这四部著作合称《四书章句集注》,是朱熹理学思想的集中体现。在这部著作中,朱熹不仅系统地阐述了 “理” 是宇宙的本源、“格物致知” 是治学的方法、“仁义礼智信” 是做人的准则等核心思想,还将儒家思想与现实社会结合起来,提出了 “修身为本”“为政以德” 等治国理念,对后世产生了深远的影响。

除了《四书章句集注》,朱熹还著有《太极图说解》《通书解》《西铭解》等著作,对北宋理学家周敦颐、张载的思想进行了继承与发展。他还主持编纂了《近思录》,收录了 “二程”、周敦颐、张载四位理学家的言论,成为学习理学的入门读物。这些著作的完成,标志着朱熹已经构建起了完整的理学体系,成为南宋理学的集大成者。

书院讲学:传道授业的 “师者之路”

淳熙五年(1178 年),朱熹被任命为南康军知军(今江西星子县)。到任后,他发现当地的白鹿洞书院因战乱早已破败不堪,便上书朝廷,请求修复白鹿洞书院。朝廷批准后,朱熹亲自负责书院的修复工作,他不仅捐出自己的俸禄,还四处募集资金,历时一年,终于将白鹿洞书院修复完成。

修复后的白鹿洞书院,规模宏大,设施完善,朱熹亲自担任洞主,制定了《白鹿洞书院揭示》(又称《白鹿洞书院学规》)。在学规中,朱熹明确了书院的教育目标是 “明人伦”,教育内容是 “四书五经”,教育方法是 “循序渐进、熟读精思”,还规定了学生的行为规范,如 “父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信” 等。这一学规不仅成为白鹿洞书院的办学准则,还被后世的书院广泛采用,成为中国古代书院教育的典范。

在白鹿洞书院讲学期间,朱熹常常亲自授课,他讲课深入浅出,善于结合现实生活中的例子讲解深奥的理学道理。有一次,他在讲解 “仁” 字时,对弟子们说:“仁就像天地间的阳气,能滋养万物。对父母孝顺,对兄弟友爱,对朋友诚信,都是仁的体现。只要我们心中有仁,就能处理好各种人际关系,让社会和谐。” 他还鼓励弟子们提问,无论弟子提出多么尖锐的问题,他都耐心解答,从不敷衍。在他的影响下,白鹿洞书院的学术氛围十分浓厚,吸引了全国各地的学子前来求学,最多时弟子达数千人。

淳熙十年(1183 年),朱熹回到福建建阳,在武夷山下修建了 “武夷精舍”(后改名为 “紫阳书院”)。武夷精舍依山傍水,环境清幽,是讲学的理想之地。朱熹在这里讲学长达十年,培养了大批优秀的弟子,如黄干、蔡元定、陈淳等,这些弟子后来都成为传播理学的重要力量,被称为 “闽学学派”。

在讲学过程中,朱熹十分注重实践。他经常带领弟子们深入民间,了解百姓的生活,向百姓传播儒家思想与农业知识。他还组织弟子们修建水利工程、开垦荒地,帮助百姓解决生活困难。他认为,“学问” 不仅要在书斋中研读,更要在实践中运用,只有将 “理” 与 “行” 结合起来,才能真正实现 “修身、齐家、治国、平天下” 的目标。

思想交锋:学术争鸣的 “辩道之路”

南宋时期,思想界十分活跃,除了朱熹的 “理学”,还有陆九渊的 “心学”、陈亮的 “事功之学” 等不同的学术流派。这些流派之间虽然观点不同,但常常通过学术辩论的方式交流思想,其中最著名的便是 “鹅湖之会”。

淳熙二年(1175 年),著名学者吕祖谦邀请朱熹与陆九渊、陆九龄兄弟在江西铅山的鹅湖寺举行学术辩论,史称 “鹅湖之会”。在辩论中,朱熹主张 “性即理”,认为 “理” 是客观存在的,需要通过 “格物致知” 的方法去探求;陆九渊则主张 “心即理”,认为 “理” 就在人的心中,不需要向外探求,只要 “发明本心”,就能领悟 “理”。两人的观点针锋相对,辩论十分激烈。

朱熹认为,陆九渊的 “心学” 过于强调内心的感悟,忽视了对客观事物的研究,容易导致 “空谈心性”;陆九渊则认为,朱熹的 “理学” 过于注重对经典的研读和对事物的探求,忽视了内心的作用,容易导致 “支离破碎”。虽然两人最终未能达成共识,但这次辩论却促进了不同学术流派的交流与发展,成为中国思想史上的重要事件。

除了与陆九渊的 “心学” 辩论,朱熹还与陈亮的 “事功之学” 展开了争论。陈亮主张 “经世致用”,强调学问要为现实社会服务,注重功利与实效;朱熹则认为,“道义” 比 “功利” 更重要,只有先明 “理”,才能更好地解决现实问题。两人通过书信往来的方式进行辩论,前后持续了数年之久。虽然观点不同,但他们都尊重对方的学术成就,这种 “和而不同” 的学术态度,为后世树立了榜样。

这些学术辩论,不仅让朱熹的理学思想更加完善,也让更多的人了解了理学。在辩论过程中,朱熹始终坚持 “以理服人” 的原则,从不因观点不同而贬低对方,这种严谨的学术态度和开放的学术胸怀,赢得了当时学者的广泛尊重。

庆元党禁:道学之厄的 “坚守之路”

淳熙十六年(1189 年),宋光宗即位,朱熹被任命为漳州知州。在漳州任上,朱熹积极推行理学思想,他下令禁止百姓祭祀 “淫祠”(不合儒家礼仪的祠堂),推广儒家的礼仪制度,还将《四书章句集注》刻版印刷,分发给当地的学子与百姓。这些举措虽然得到了百姓的支持,却遭到了当地保守势力的反对,他们认为朱熹的做法 “违背传统,扰乱民心”,多次向朝廷上书弹劾朱熹。

绍熙五年(1194 年),宋宁宗即位,朱熹被召入临安,担任焕章阁待制兼侍讲,负责为宋宁宗讲解儒家经典。朱熹利用这个机会,向宋宁宗宣讲理学思想,劝诫宋宁宗 “修身养性、亲贤臣、远小人”。然而,宋宁宗对理学并不感兴趣,加上当时的宰相韩侂胄反对理学,朱熹的侍讲之职仅担任了四十天便被罢免。

此后,韩侂胄等人开始大规模打压理学,他们将理学称为 “伪学”,将信奉理学的学者称为 “伪党”,并向朝廷上书,请求禁止理学的传播,史称 “庆元党禁”。庆元二年(1196 年),朝廷颁布《伪学逆党籍》,将朱熹、黄干、蔡元定等五十九人列为 “伪党”,禁止他们担任官职,禁止他们的著作流传。

“庆元党禁” 期间,朱熹的处境十分艰难。他被罢官后,回到建阳考亭书院隐居,却依然遭到保守势力的监视与骚扰。他的弟子有的被逮捕入狱,有的被迫流亡他乡,他的著作也被下令销毁。即便如此,朱熹依然没有放弃自己的理学思想,他在考亭书院继续讲学,整理自己的著作,还写下了《楚辞集注》等作品。他对弟子们说:“道之所在,虽千万人吾往矣。只要我们坚守‘理’,即便遭遇磨难,也终会有被认可的一天。”

庆元五年(1199 年),朱熹因积劳成疾,身体日渐衰弱,但他依然坚持修改《四书章句集注》,直到生命的最后一刻。他对身边的弟子说:“我一生治学,只为探求‘理’,如今‘理’已明,我死而无憾。希望你们能继续传播理学,让‘圣人之道’造福天下百姓。”

千年传承:朱子理学的 “不朽之路”

庆元六年(1200 年)春,朱熹在考亭书院病逝,享年七十一岁。他的弟子们冒着被牵连的风险,纷纷前来为他送葬,送葬的队伍长达数十里,场面十分悲壮。虽然朝廷禁止理学传播,但朱熹的思想却在民间悄然流传,越来越多的人开始研读他的著作,认同他的理学思想。

嘉定二年(1209 年),宋宁宗下令为朱熹平反,恢复他的官职与名誉;嘉定五年(1212 年),朝廷将《四书章句集注》列为科举考试的指定教材,理学正式成为官方认可的正统思想。此后,朱熹的理学思想对中国社会产生了深远的影响:在教育领域,他制定的书院学规被广泛采用,推动了中国古代书院教育的发展;在政治领域,他的 “为政以德”“修身为本” 等思想,成为历代统治者治国的重要参考;在文化领域,他的著作被翻译成多种文字,传播到日本、朝鲜、越南等国家,对东亚文化圈的形成做出了重要贡献。

明清时期,朱熹的理学思想达到了鼎盛。明朝开国皇帝朱元璋将理学定为 “国学”,要求全国的学校都必须教授朱熹的著作;清朝康熙皇帝不仅亲自研读《四书章句集注》,还下令编纂《朱子全书》,将朱熹的思想推向了新的高度。即便到了近代,朱熹的理学思想依然具有重要的价值,他的 “格物致知” 理念对现代科学研究有启发意义,他的 “仁义礼智信” 思想对构建现代社会道德体系也有重要的借鉴作用。

如今,在朱熹的故乡福建尤溪,建有 “朱熹诞生地纪念馆”,馆内陈列着朱熹的著作手稿、生平事迹展览,以及反映他治学经历的雕塑、壁画;在江西庐山的白鹿洞书院、福建武夷山的武夷精舍,每年都吸引着大量的学者与游客前来参观,感受朱熹的学术氛围;在韩国、日本等国家,也有许多研究朱熹理学的机构,朱熹的思想依然在影响着世界。

朱熹的一生,是探求 “理” 的一生,是传道授业的一生。他的理学思想,不仅是中国传统文化的重要组成部分,更是人类文明的宝贵财富。他的故事告诉我们,真正的学问,不仅要追求真理,还要服务社会;真正的学者,不仅要有严谨的治学态度,还要有坚守信念的勇气。正如他在《观书有感》中写道:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。” 这首诗,既是他对治学的感悟,也是他对人生的思考,成为后世学者砥砺前行的精神动力。

回望朱熹的一生,他就像一座巍峨的山峰,矗立在中国思想史上,他的理学思想如同山间的清泉,滋养着一代又一代中国人的心灵。他用一生的 “理与道”,书写了属于自己的学术传奇,也为中华民族留下了不朽的精神财富。