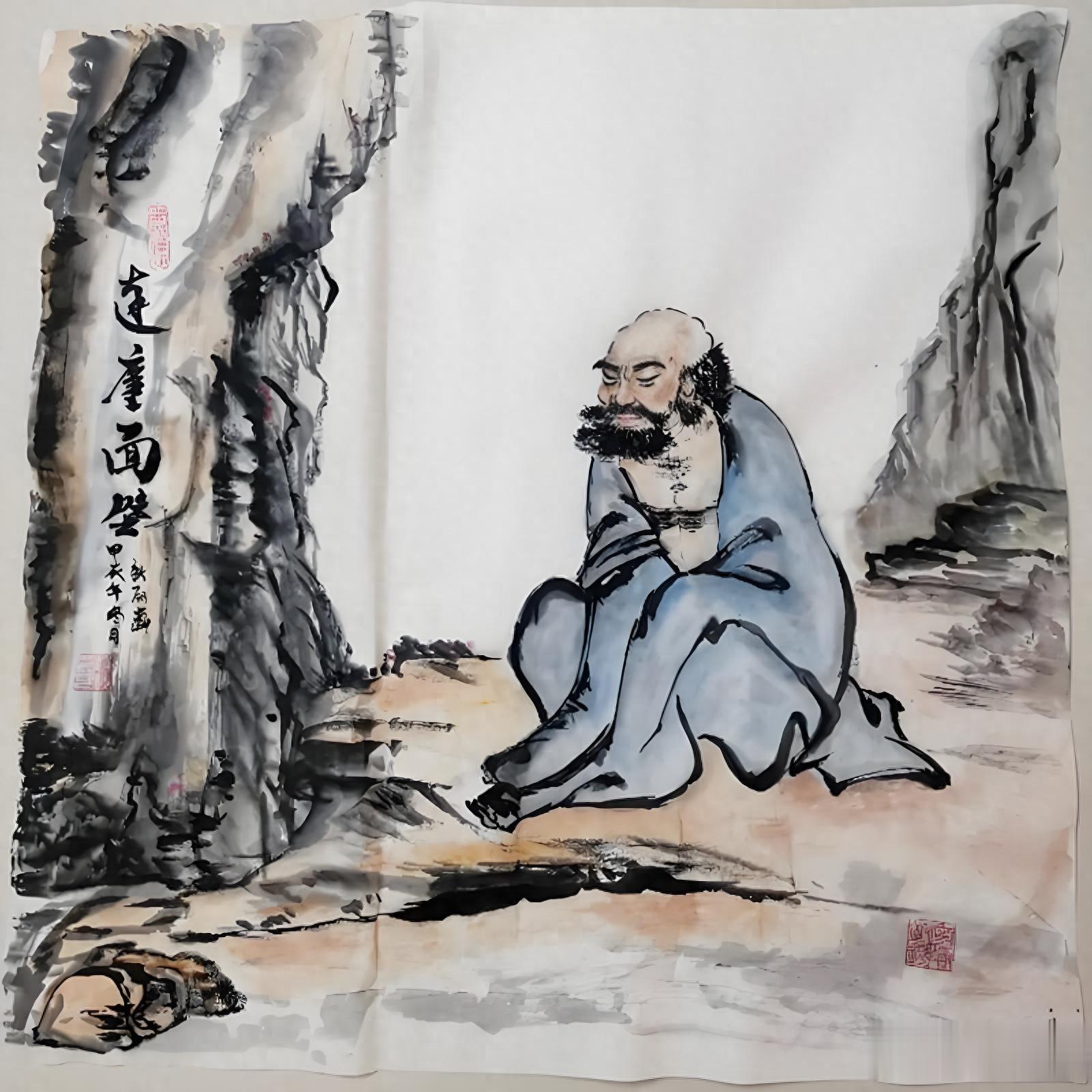

在这个物欲横流的时代,少林寺方丈释永信被官方通报的消息如同一记重锤,敲打着每一个关注中国佛教发展的人的心灵。这不仅仅是一个宗教人物的陨落,更是一个关于信仰本质的深刻拷问。当我们回溯历史长河,从达摩面壁到释永信"雪崩",这中间横亘着的,是一千五百年间佛教精神如何被异化、被扭曲的沧桑历程。

公元527年,菩提达摩踏上了中土大地。这位来自天竺的僧人,在嵩山少林寺面壁九年,开创了中国禅宗的先河。达摩的禅法直指人心,不立文字,强调"见性成佛"。这种直截了当的修行方式,与中国传统文化中繁复的礼仪形成了鲜明对比。达摩的九年面壁,不是消极的逃避,而是一种积极的等待——等待有缘人,等待能够领悟佛法真谛的弟子。这种等待最终在神光(慧可)身上得到了回应。那个雪夜,慧可断臂求法的壮举,成为了中国佛教史上最震撼人心的画面之一。这种为法忘形的精神,正是早期禅宗最珍贵的品质。

然而,当我们把目光转向当下,少林寺的商业化运作已经成为不争的事实。门票经济、武术表演、商标注册、商业演出......这些与佛教修行本无直接关联的活动,却成为了少林寺的主要"事业"。释永信作为少林寺的掌舵人,将这座千年古刹打造成了一个商业帝国。据不完全统计,少林寺旗下拥有数十家公司,业务范围涵盖文化传播、旅游开发、教育培训等多个领域。这种过度的商业化运作,与达摩"不立文字"的简朴禅风形成了鲜明对比。

释永信事件的爆发,表面上看是个人的道德沦丧,实则反映了当代佛教面临的系统性危机。在市场经济大潮中,许多寺庙不得不通过各种方式维持运营,这本无可厚非。但当商业化程度超过了某个临界点,当宗教场所变成了纯粹的盈利机构,当僧人变成了职业经理人,佛教的精神内核就被掏空了。永信案中最令人痛心的不是他个人的堕落,而是这种堕落背后所折射出的整个佛教生态的异化。

从心理学角度分析,释永信的堕落轨迹展现了一个典型的"权力腐蚀"过程。作为少林寺方丈,他掌握了巨大的宗教权威和经济资源。在没有有效制衡机制的情况下,这种绝对的权力很容易导致绝对的腐败。心理学研究表明,长期处于权力高位的人,往往会发展出一种"道德豁免"的错觉,认为常规的道德规范不适用于自己。永信案正是这种心理机制的鲜活例证。

从社会学的视角来看,释永信现象是当代中国社会转型期的一个缩影。在传统价值体系瓦解、新的价值体系尚未完全建立的过渡阶段,各种乱象在所难免。宗教领域也不例外。当整个社会都沉浸在物质主义的狂欢中时,要求宗教界独善其身显然是不现实的。永信的堕落,某种程度上是整个社会价值迷失在宗教领域的投射。

从佛教自身的发展规律来看,这或许印证了"末法时代"的说法。佛教认为,佛法在世间的传播会经历正法、像法和末法三个时期。末法时代的特点是"有教无行",即虽然佛法的教义还在,但真正实践的人越来越少。释永信事件似乎为这个说法提供了一个当代注脚。当一座寺庙的方丈都不能持守基本的戒律时,佛教的危机确实已经相当深重。

然而,危机中也孕育着转机。释永信事件引发的舆论风暴,客观上促使社会各界重新思考佛教的定位和发展方向。越来越多的人开始反思:佛教的本质究竟是什么?寺庙应该在社会中扮演什么角色?僧人的修行与世俗生活应该如何平衡?这些问题虽然古老,但在当代语境下又具有全新的意义。

对比历史上的高僧大德,如虚云老和尚、弘一法师等,他们的修行之路给我们提供了另一种可能。虚云老和尚一生云水生涯,百岁高龄仍坚持苦修;弘一法师放弃世俗成就,潜心律学研究。这些榜样告诉我们,即使在物欲横流的时代,坚守佛教本真仍然是可能的。关键在于是否有足够的愿力和毅力。

从更宏观的视角来看,释永信事件反映的不仅是佛教的问题,更是整个中国传统文化在现代社会中的困境。如何让古老的智慧在现代社会中焕发新生?如何在保持传统精髓的同时进行创造性转化?这些问题不仅关乎佛教的未来,也关乎中华文化的复兴。

对普通信众而言,释永信事件带来的启示是:修行终究是个人的事。佛陀早就告诫弟子要"依法不依人"。佛法的真理性不会因为某个人的堕落而减损,同样,个人的修行也不应该因为外界的变化而动摇。在这个意义上,释永信事件反而可能成为一个警醒,促使真正的修行者回归佛法的本质。

回望达摩面壁的那个山洞,回望慧可断臂的那个雪夜,我们看到的是一种纯粹的精神追求。这种追求超越时空,直指人心。释永信的堕落令人痛心,但达摩、慧可的精神永远不会过时。在这个颠倒梦想的时代,或许我们更需要回归这种纯粹的求道精神。

佛经中常说"烦恼即菩提",意思是困境中往往蕴含着觉悟的契机。释永信事件给中国佛教带来的阵痛,或许正是其重获新生的开始。当商业化的迷雾散去,当浮华的泡沫破裂,佛教或许能够重新找回那颗"为法忘形"的初心。

在这个意义上,释永信事件不仅仅是一个负面案例,更是一面镜子,照出了当代佛教乃至整个社会的精神状况。它提醒我们:信仰不是用来装点门面的饰品,而是需要以生命去践行的道路。达摩可以面壁九年,慧可可以断臂求法,今天的我们又愿意为心中的信仰付出什么呢?