“人这一生,最怕的不是穷,而是心里空。”2004年,当这句老话在街角茶馆里被大爷们反复咀嚼时,28岁的翁帆已经悄悄把后半

“人这一生,最怕的不是穷,而是心里空。”2004年,当这句老话在街角茶馆里被大爷们反复咀嚼时,28岁的翁帆已经悄悄把后半生押在了一位82岁的老人身上。没彩礼、没孩子、没遗产继承权,连当妈的权利都被她自己摁了暂停键——只留下9颗冷冰冰的卵子躺在液氮罐里。

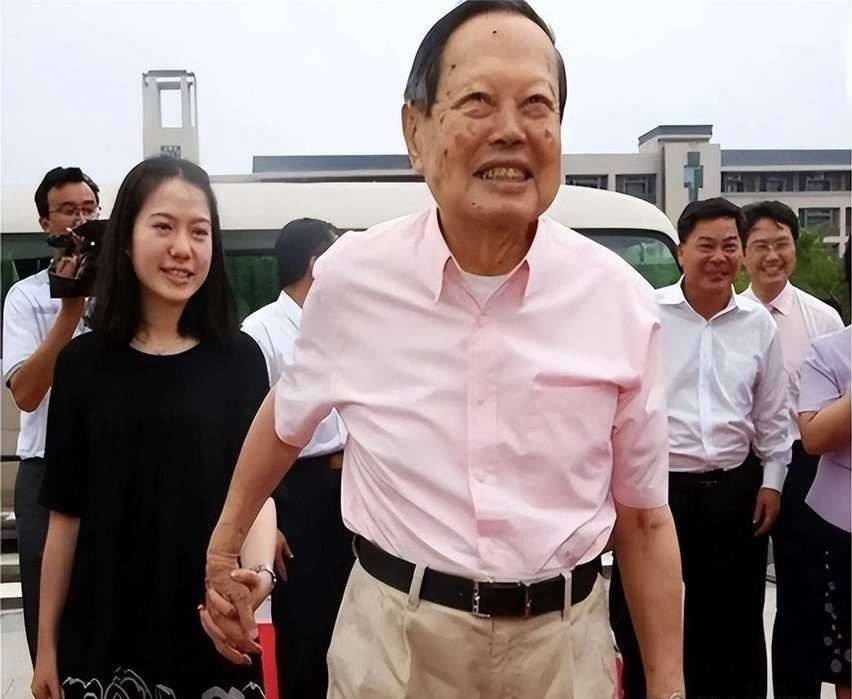

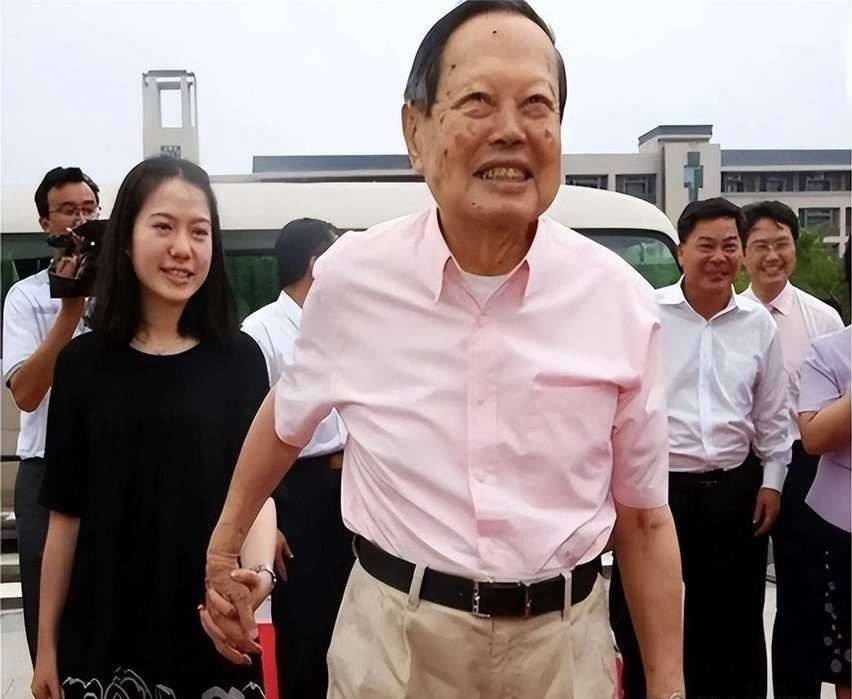

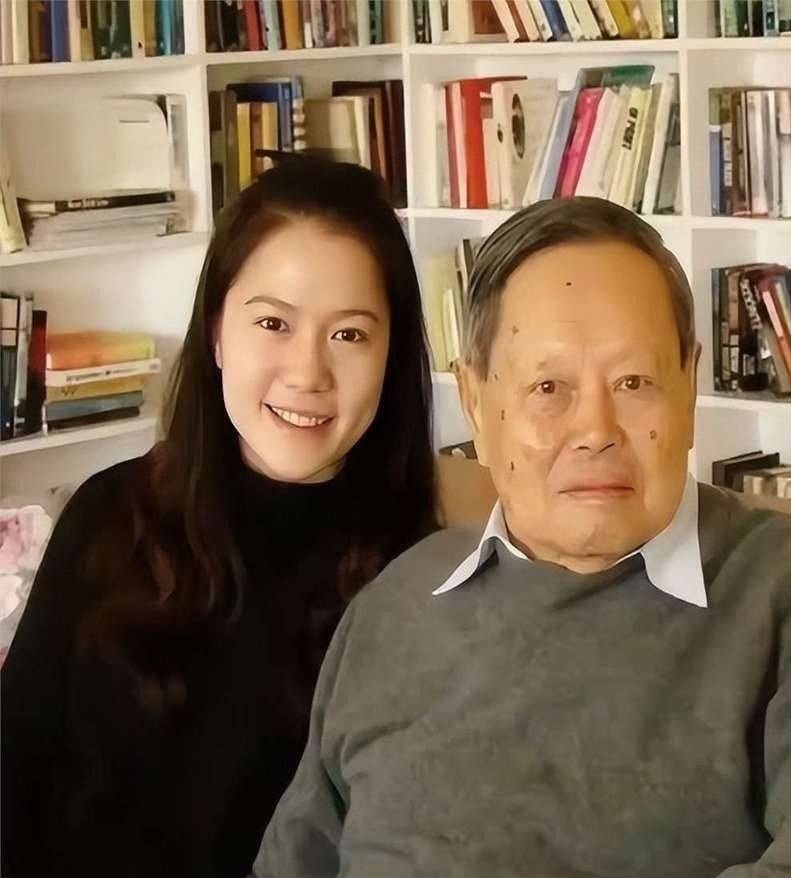

围观的人炸了锅:这姑娘图啥?图北京一套房子的居住权?图“杨振宁遗孀”五个字能当饭吃?还是图每年诺贝尔奖晚宴的合影?疑问像爆米花一样噼里啪啦,可翁帆只是笑笑,继续把轮椅上的老爷子推得稳稳当当。人们越猜越离谱,她越活越安静。于是,问题甩回给我们:如果什么都不图,那她到底在守护什么?

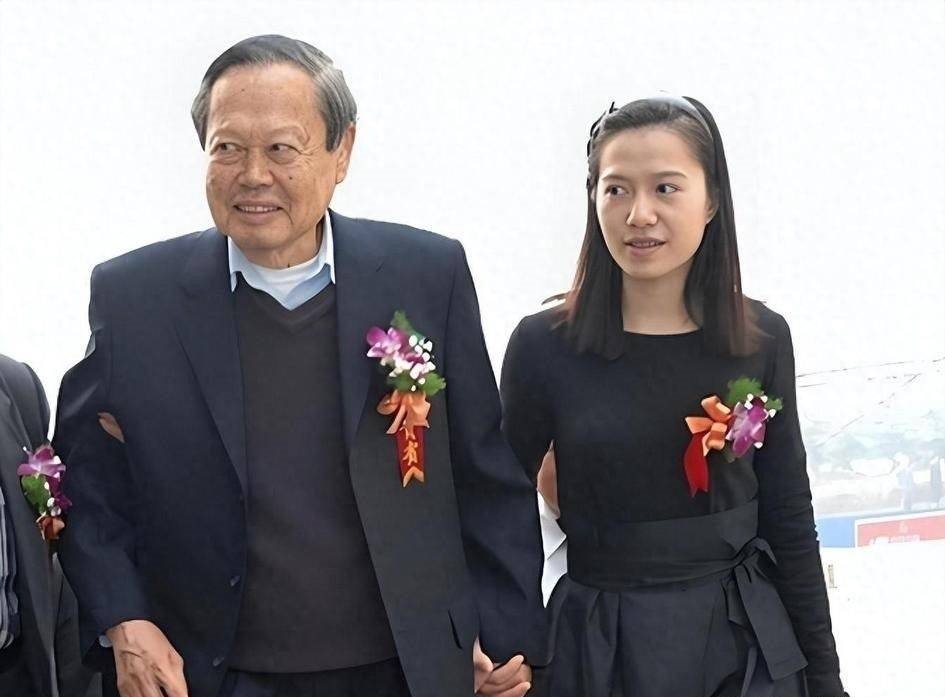

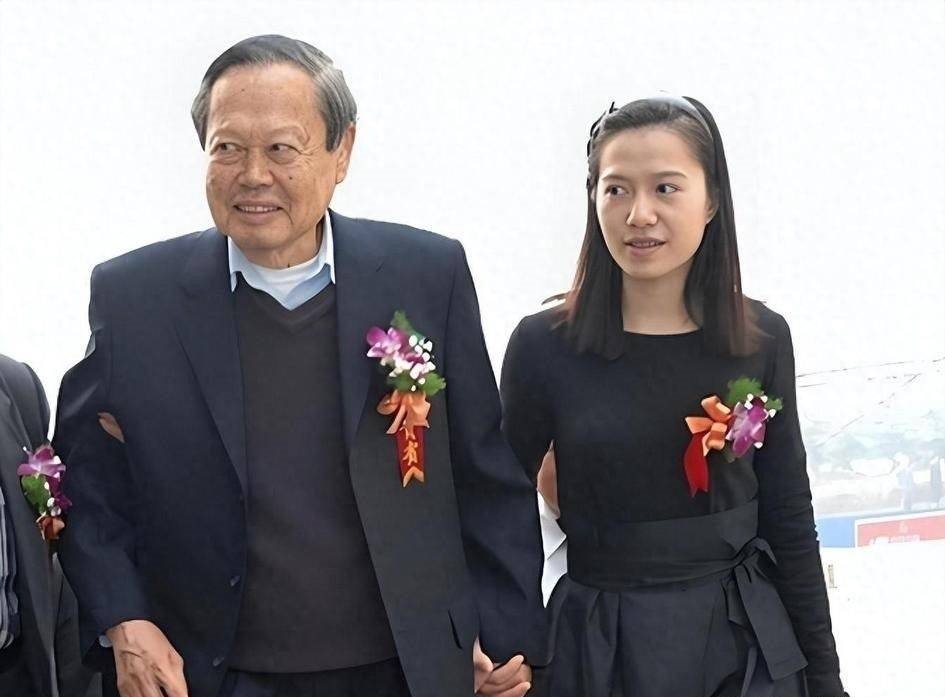

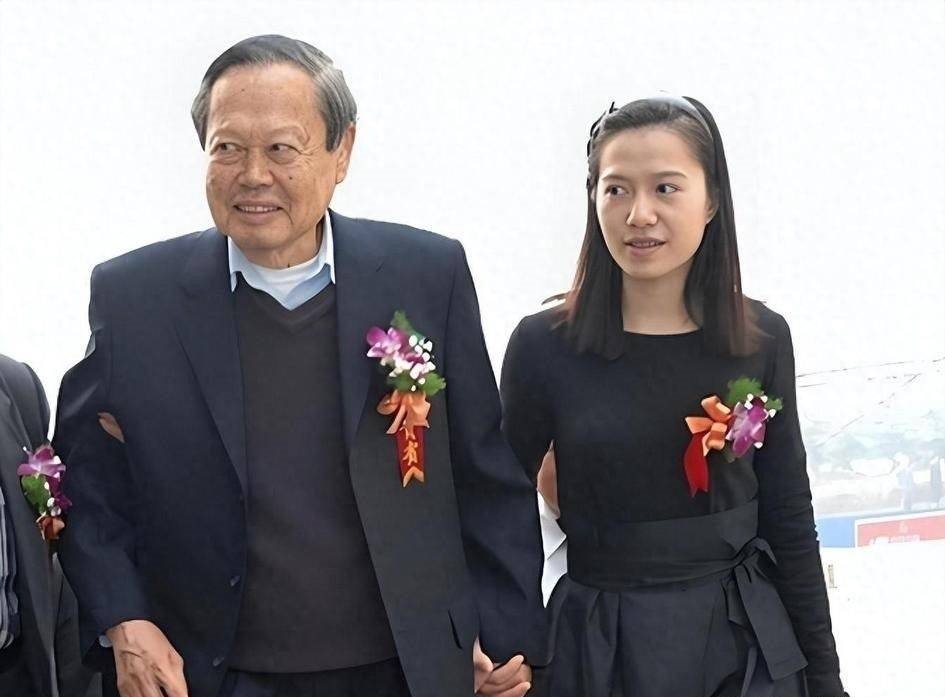

故事得从1995年8月汕头大学那场海外华人物理学大会说起。彼时,杨振宁风头正盛,翁帆还是扎马尾的大一新生,端着托盘在会场里穿梭,英语溜得让老外竖大拇指。杜致礼夫人悄悄跟丈夫咬耳朵:“这姑娘眼神干净,像没沾过油烟。”

一句话,埋下了往后九年的伏笔。大会散了,信件漂洋过海,翁帆把对大师的崇拜折进信封,杨振宁把对学生的爱护写进回函。再后来,翁帆毕业、结婚、离婚,像普通人一样摔跟头;杨振宁却一头撞上了丧偶的深渊。2003年冬,杜致礼病逝,老爷子一夜之间老成了纸片人。

翁帆那封“节哀”的慰问信,像火柴划破黑夜,把两条看似平行的线重新拧在一起。2004年10月,老爷子打电话:“我想娶你。”翁帆没哭没闹,只说了一个字:“好。”婚礼简单得不像话,网友却吵翻了天:有人骂她“攀高枝”,有人讽他“晚节不保”。

最难听的那句“过两年老头一走,她分不到半个钢镚儿”,被传得满城风雨。翁帆听见了,没辩解,只把9颗卵子送进冷冻室——那是她留给未来的退路,也是给老爷子吃的定心丸:你怕耽误我,我就先把当妈的机会存银行。

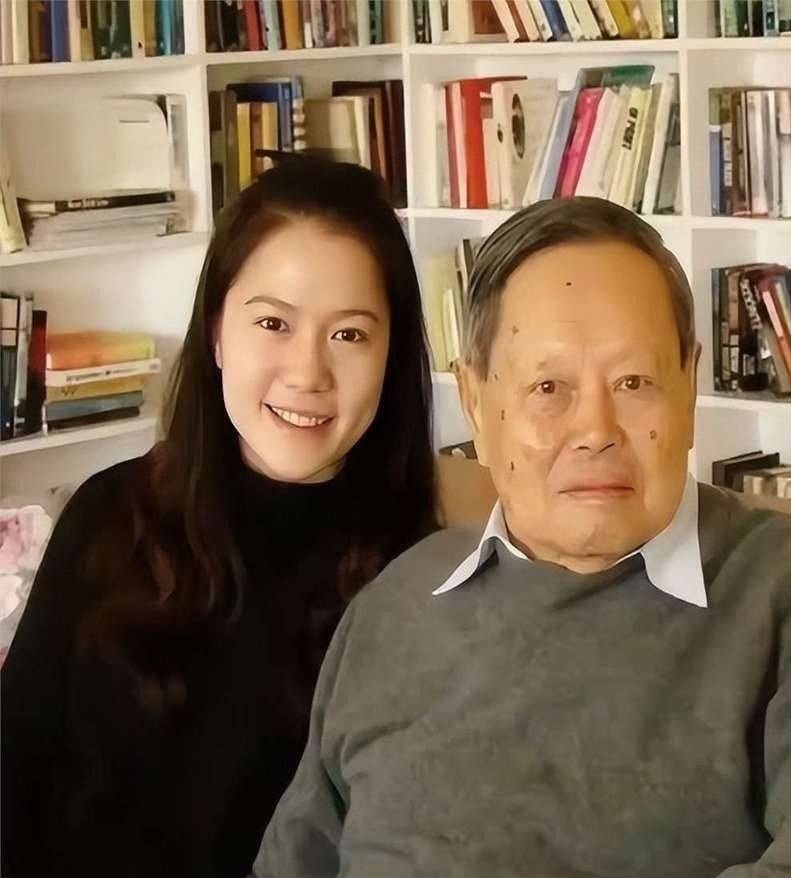

日子像老牛拉车,慢却踏实。早上五点,老爷子起床背古诗,翁帆跟着念“青青子衿”;中午清华食堂排队,老爷子爱吃狮子头,她就把瘦肉咬掉肥肉留给他;晚上写论文,老爷子一句“这句英文太绕”,她就整段重写。2010年,翁帆考进清华读博,有人说她蹭资源,她倒乐:“蹭自家老公的课,不丢人。”

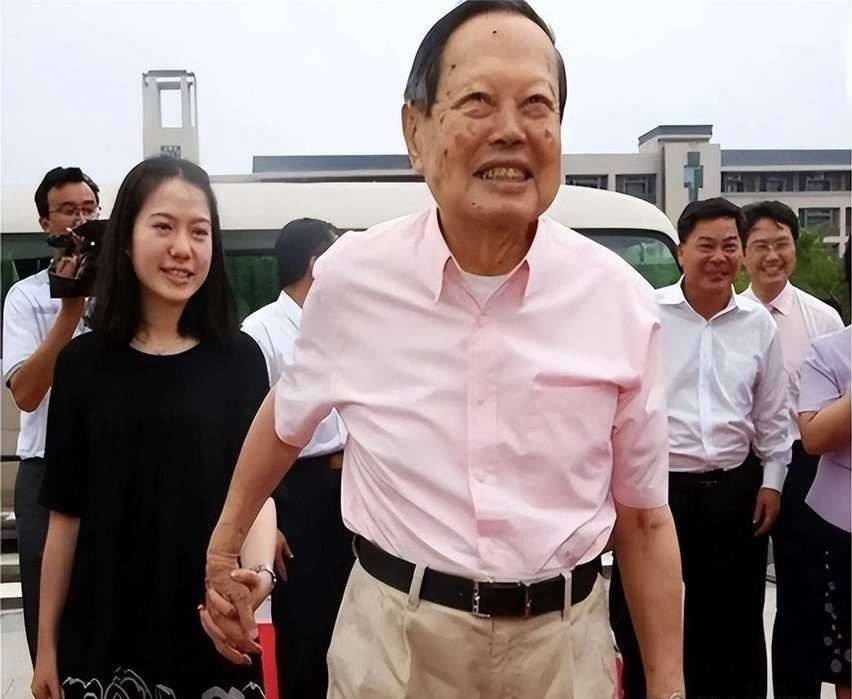

2015年,老爷子肺炎住院,翁帆把病房改成书房,左边挂输液瓶,右边挂白板,一边陪床一边推导公式。护士偷偷感慨:“这哪是夫妻,简直是搭档。”2021年,老爷子百岁寿宴,翁帆穿淡青色旗袍,站在他身后半步,像一株木棉依着橡树。有人起哄让老爷子讲长寿秘诀,他咧嘴笑:“每天看老婆,心情好。”台下哄笑,翁帆低头抿嘴,耳根却红了。

2025年春天,老爷子拄拐在清华园散步,指着未名湖边的柳树对翁帆说:“你看,新芽又冒头了。”翁帆顺着他手指的方向望去,阳光穿过柳条,在她脸上洒下细碎的金斑。那一刻,她突然懂了:自己赌的从来不是金钱、名声甚至后代,而是“被看见”——被一位真正懂她的人完整看见。

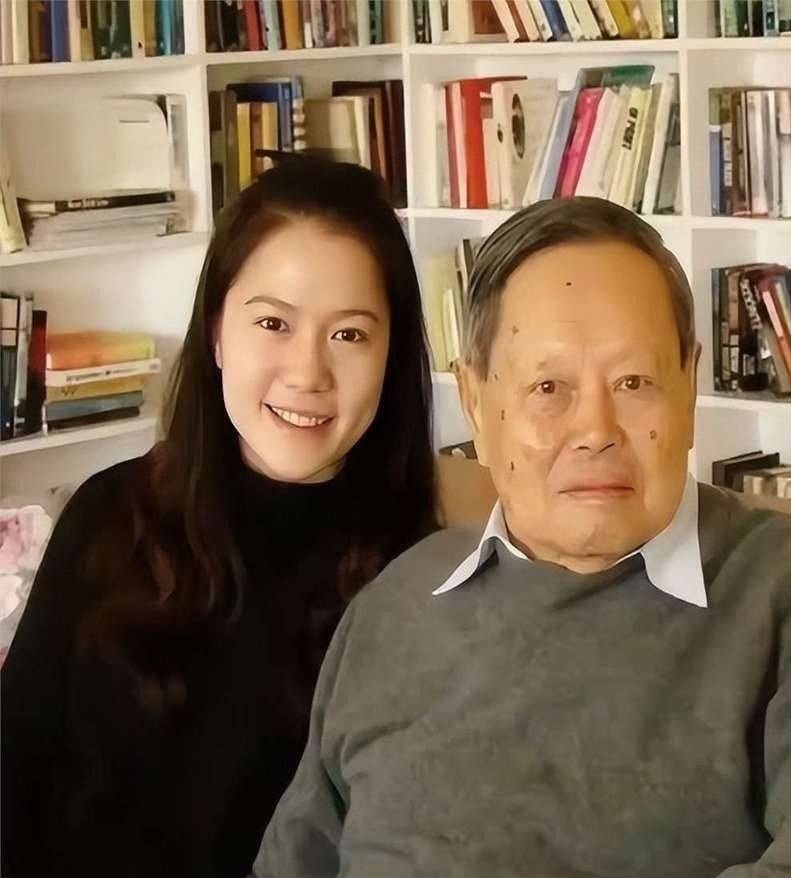

21年里,她从一个崇拜者变成了同行者,再变成了守护者。外界还在算她亏了几个亿,她却早已把答案写进日常:老爷子每天睡前必须握着她手才能安睡,她便在床头放一盏小灯,灯光昏黄,像把岁月熬成了蜜;老爷子记忆力衰退,总把“翁帆”叫成“小帆”,她就笑着应:“在呢,老船长。”

今年8月,老爷子凌晨三点醒来,突然对翁帆说:“如果有下辈子,我还想在人海里先认出你。”翁帆没接话,只把窗帘拉开一条缝,月光漏进来,像给这句话打了聚光灯。

她知道,时间终究会带走他,但带不走那些一起背过的诗、吃过的食堂、写过的论文,以及无数个“我在”的瞬间。至于那9颗卵子?她打算捐给科研机构——既然这辈子已经圆满,下辈子的事,就留给科学去操心吧。

说到底,翁帆的“孤注一掷”从来不是豪赌,而是一场漫长的认领:认领自己的真心,也认领对方的孤独。世人爱算盈亏,她偏要算心跳——每一次老爷子回头找她确认“你在吗”,她的心就跳得比上一次更稳。

于是,流言像风刮过,柳枝摇了摇,根却越扎越深。故事讲到最后,你会发现:所谓传奇,不过是把平凡的日子过成了诗;所谓答案,不过是把“我愿意”三个字重复了21年。

而翁帆最想告诉我们的,也许只是那句最朴素的真理——人这一辈子,最值钱的从来不是银行卡余额,而是有人问你粥可温,有人陪你立黄昏。