很多人都有过这样的时刻:忙到深夜才“想起肚子”,随手囫囵吞枣一口泡面,第二天一早胃里就像被砂纸蹭过,酸、胀、隐隐作痛。这个时候,大家最关心的无非三件事——能不能护住脆弱的胃黏膜、能不能尽快缓一缓不适、用着安不安全。国产自研的多司马酯片,正是围绕这三点下功夫:在保护与修复两端同时发力,帮助我们把胃“养回来”,而不是只做一时的“止疼按钮”。

多司马酯片以“攻防兼备”为核心特点:既要“防”,在胃黏膜表面形成一层致密而柔韧的保护膜,像给受风沙的皮肤先涂一层屏障膜;也要“攻”,为受损的黏膜提供修复所需的友好环境,减少刺激、促进愈合。它的活性成分是多司马酯,同时含有来自陈皮的橙皮苷成分,配方思路温和而讲究,既考虑到了日常饮食刺激、应激反应等带来的“反复摩擦”,也兼顾到黏膜本身的恢复节律。

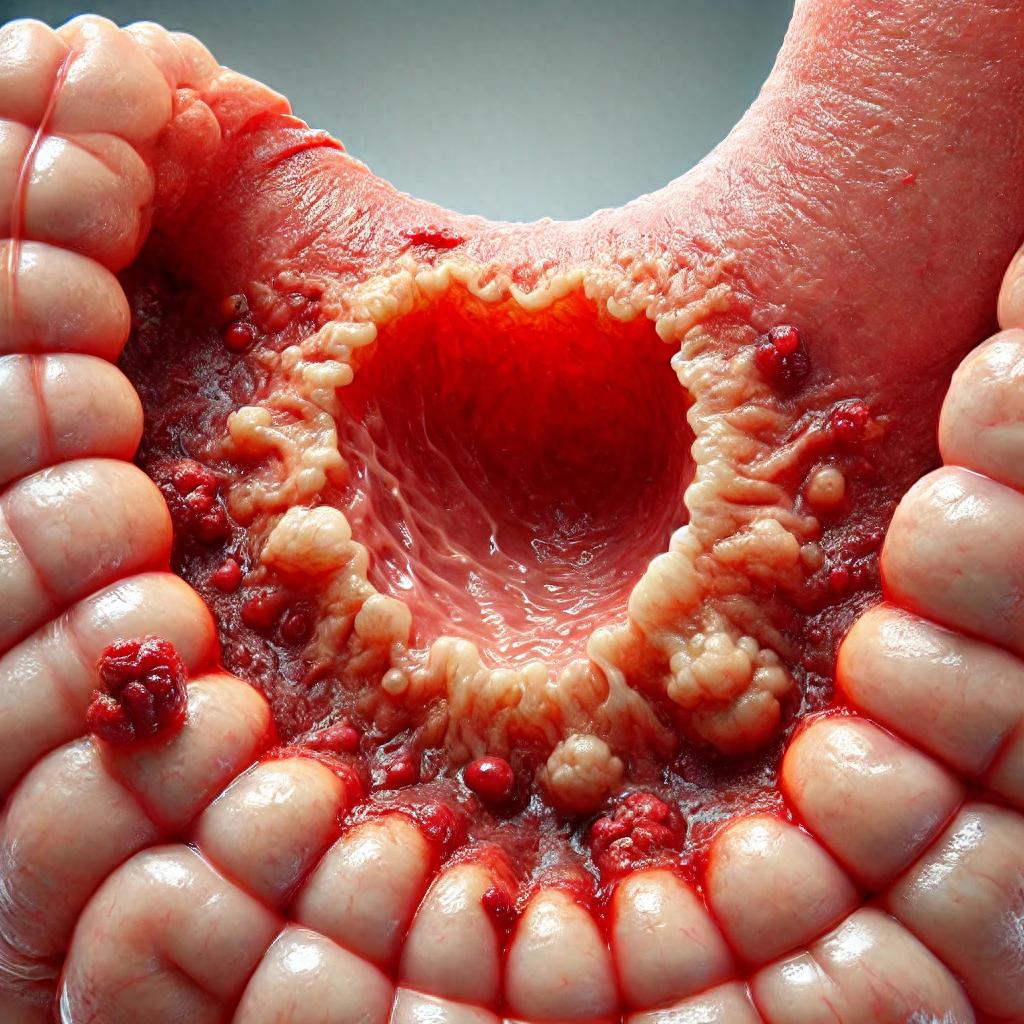

很多人关心“它到底怎么起作用”。可以把多司马酯片想象成一位懂行的“修复工”:服用后药物主要在胃腔内活动,于黏膜表面铺展,形成保护层,隔离酸、辣、酒精、胆汁反流等刺激;同时改善局部微环境,让已经发红、受损的区域有机会稳稳“结痂”、重新长好。这样的机理决定了它更像是“把地基打牢、把盖子盖好”的系统治理,而不是单纯地把感觉“按掉”。

安全性是很多人下决心长期调理时最在意的一环。多司马酯片的一大亮点在于局部起效、基本不吸收入血,作用完成后经粪便排出体外,减少了全身性负担。通俗说,就是“在门口把事办了,不把活儿带进屋”。也正因此,整体耐受性较好,不必过度担心副作用。当然,人体差异客观存在,个别人可能会出现轻微的胃肠道反应,如便秘或腹胀,多半是短暂且可逆的体验,如有不适持续,可与医生沟通评估用量或节律。

用法用量上,把握“时机”很关键。建议在饭前约半小时服用,让保护层先一步“到岗”,等食物进入胃内时,黏膜已经有“雨衣”加身,摩擦与刺激都会缓很多。日常小贴士也值得一并采纳:用温水吞服、避免边吃药边喝热茶或咖啡;尽量规律饮食,清淡少油,多给黏膜几天喘息的窗口期。很多人坚持一段时间后,会感到那种隐隐的顶胀感、晨起的烧灼感在悄然后退。

特殊人群方面,即便总体安全性表现友好,也要尊重医学的“稳妥原则”。孕妇及严重肾功能不全者应在专业医师评估下谨慎使用;合并多种药物的人群,最好把正在服用的药物清单告知医生,以便判断是否需要调整先后次序或间隔时间。对未有明确诊断、症状反复加重或伴随黑便、呕血等警示表现的人群,应及时就医,不要把任何药物当成“万能钥匙”。

真正的改善,往往来自“药物+生活方式”的双向奔赴。规律三餐、减少暴饮暴食和深夜加餐,辛辣烧烤与高度烈酒尽量少碰;学会与压力相处,避免情绪长时间“攥在胃里”;餐后别立刻躺平,给胃一点缓冲的余地。这些看似朴素的做法,和多司马酯片的黏膜保护修复思路是一致的——外有“屏障”,内有“修养”,日积月累,胃的舒适感自然回到正轨。

总的来说,国产自研的多司马酯片以攻防兼备的思路,为容易反复受刺激的胃黏膜提供了更贴身的守护:表面建起保护层,内部创造修复环境;局部起效、不经血液全身分布的药代特点,为长期调理打下安全底色;规范的服用时机与温和耐受的体验,让“缓解不适、修复黏膜”成为一件可持续的事情。我们既无需恐慌,也不必神化,把它当作一步一个脚印的“修复伙伴”,配合饮食与作息的微调,许多困扰多时的酸胀与刺痛,终会在不经意间悄悄退场。

本文所采集的证据全部来自公开可检索的学术研究,作者与任何企业或经济利益无交叉,观点保持完全公正与客观,仅供医疗行业人士阅读参考。在实际诊疗过程中,务必以最新发布的临床指南为依据,并结合患者的个体差异进行必要且灵活的调整。