1950年6月10日,吴石、陈宝仓、聂曦和朱枫在台北马场町刑场从容就义。

仅仅八天之后,在同一个地方,国民党上将陈仪也被老蒋残忍杀害。

吴石是我党隐蔽战线的情报人员,暴露之后惨遭杀害;陈仪则是国民党掌握实权的地方大员,是起义未果遭到老蒋处决的。

两人的死因不同,却也殊途同归,因为他们的目的都是促使祖国统一。

吴石从1947年开始从事情报工作,到1950年6月牺牲前,传递出了大量情报,这些情报促使了福建和舟山等地的解放。

陈仪虽然是国民党浙江省主席,但在国民党节节败退之时,他幡然醒悟,意识到只有起义才能避免生灵涂炭,便策划汤恩伯起义,哪知道被汤恩伯出卖。

那么,陈仪是怎么样一个人,他为何要起义,汤恩伯与他是什么关系,又为何要出卖他呢?

01陈仪的原名叫做陈毅,如果他不改名字,国共双方就都有一个名将陈毅了。

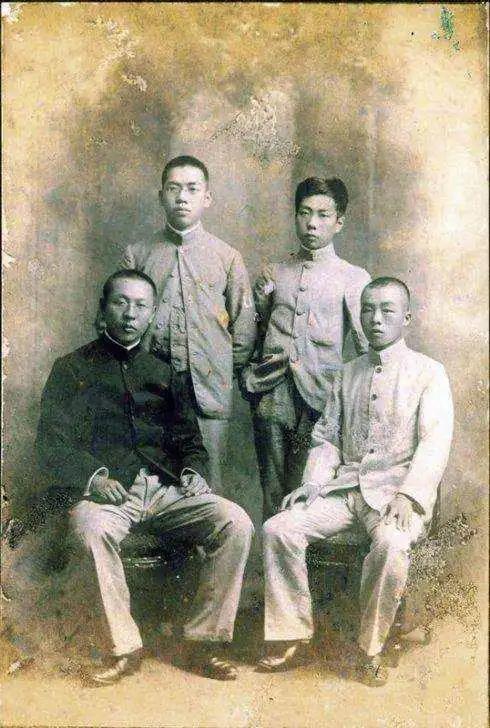

陈仪是浙江绍兴人,家族世代经商,他早年留学日本,回国后加入光复会,曾在孙传芳手下任职,1926年投靠北伐军,受到蒋介石赏识,历任第十九军军长、军政部常务次长,抗战爆发后担任第二十五集团军总司令,陆军上将军衔。

从1934年开始,陈仪主政福建,兼管军事,前后长达八年之久,政绩颇好,深受好评。

陈仪从武出身,却是个文武全才,他文章写得很好,还很懂金融和经济,早年曾经商致富,创办过银行和钱庄,在金融界关系很深。

这些履历为陈仪主政台湾打下了基础。

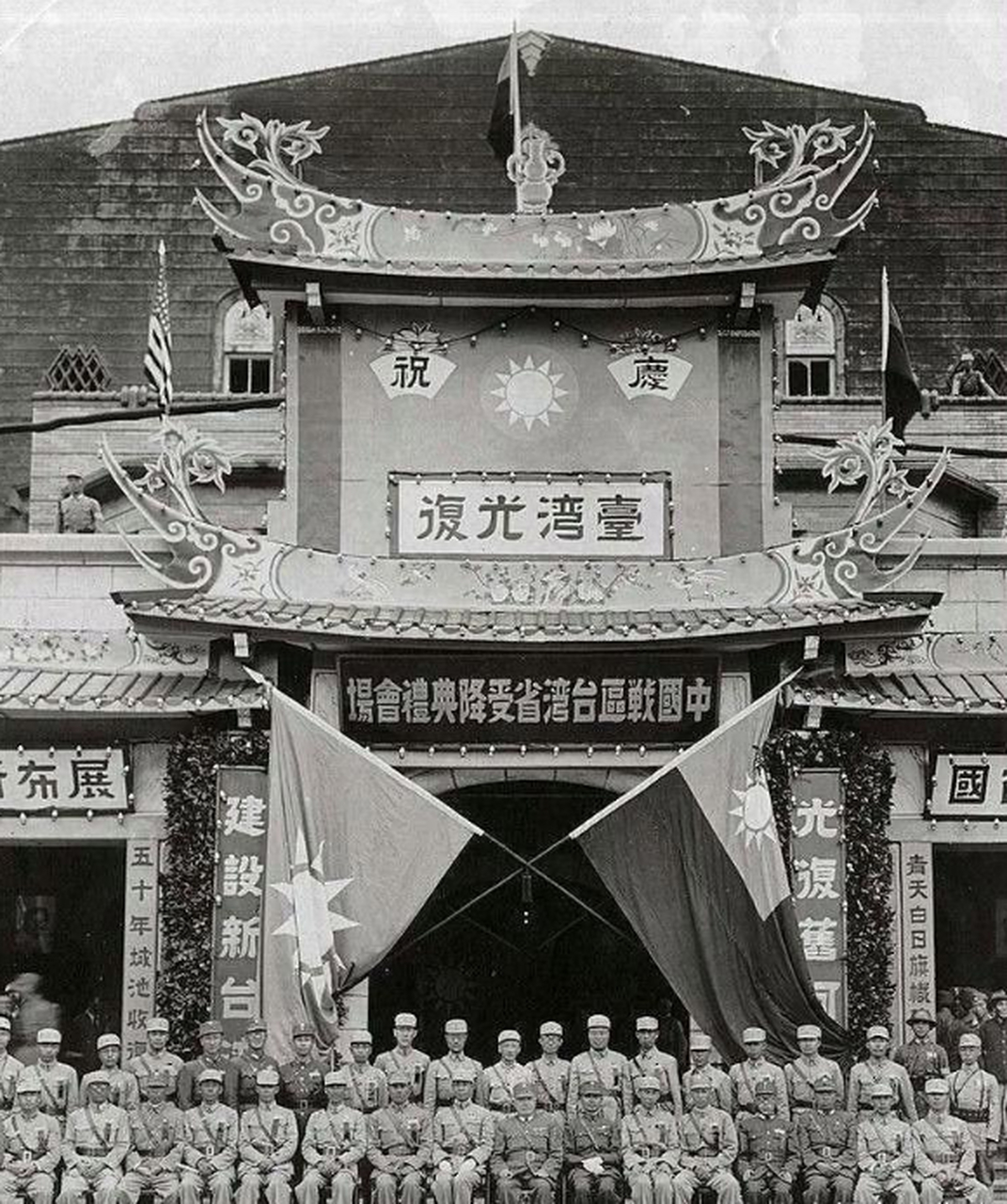

1945年,台湾光复之后,蒋介石一纸任命状下达,让陈仪担任第一任台湾行政长官兼警备总司令。

台湾十分重要,为何蒋介石不让自己的亲信去台湾,反而让陈仪去?

其中当然大有乾坤了。

我们都知道,自从清朝在甲午战争战败之后,台湾就被割让给日本,前后达50年之久,而其中的8年,陈仪在海峡对岸的福建当主席。

主政福建期间,陈仪的眼光十分开阔,他见台湾在日本人的治理下发展得不错,已经将福建远远甩在后面,便打算借鉴日本人的治台经验,使福建摆脱贫困,经济得到发展,前后多次组织参观团到台湾考察,他本人更是亲自去过台湾。

1945年10月25日,在台湾受降仪式上,陈仪担任受降代表,从日本末代台湾总督、后被列为战犯的安藤利吉手中接过投降书,63岁的他正式接管了台湾的管治权。

在蒋介石看来,没有人比陈仪更熟悉台湾,也没有比陈仪更懂金融和经济,有陈仪坐镇台湾,台湾定能成为国民党的重要后勤基地和战略要地。

事实证明,蒋介石的选择没错,陈仪主政台湾期间政绩颇好,其中最让台湾人感念的一件事,就是他拒绝孔祥熙家族的介入,不让大陆发行的法币进入台湾,而是设立台湾银行,发现独立于大陆体系之外的台币。

我们都知道,解放战争爆发后,法币及后来的金圆券贬值十分严重,如果陈仪不发行台币,台湾的经济也要崩溃。

可以说,如果没有陈仪,蒋介石退到台湾后,面临的困难将城成倍增长,台湾的民生也将大不如前。

正因如此,作家李敖对陈仪的评价很高,曾说“使台湾的钱跟大陆的钱分开,这就是陈仪的德政”。

不过,陈仪最终还是遭遇了滑铁卢,1957年“二二八事件”爆发,陈仪虽然是军人出身,但并不主张使用武力,结果导致事态扩大,一发不可收拾,蒋介石紧急让白崇禧率军镇压,杀害了大量无辜群众。

蒋介石在自己的日记中说:

“陈仪疏忽无智所致也”

“陈仪平日既以虚矫自饰为能,事发,又不及时采取有效措施,迄至祸已燎原,始行求援,可痛。”

蒋介石责怪陈仪不及时镇压,陈仪却觉得很委屈,自己一生清廉,没有多少私心,这么做也是为了百姓考虑,怎么就错了?

事件平息后,蒋介石迁怒于陈仪,罢免了陈仪台湾行政长官等职务,只得到上海当寓公。

02离开台湾前,陈仪说自己的历史就是一部失败史,他之所以这么说,是觉得自己跟其他国民党官员很不一样,他不懂捞钱,也不懂攀附,只想做点实事,却被罢免官职,可谓一败涂地。

在上海闲居期间,陈仪偶然看到共产党发表的关于“二二八事件”的真相披露,便不无感慨地对家人说:

共产党有是有非,责任分明。国民党和老蒋无是无非,自己犯下滔天的罪恶,反把一双血手向别人涂擦。

以“二二八事件”作为分水岭,陈仪在政治观念上开始倾向于共产党,这也为他日后策动起义埋下了伏笔。

1948年1月,蒋介石在军事上开始不利,为了保证江南后勤基地的稳定发展,他打算任命陈仪为浙江省省长兼保安司令。

此前,陈仪多次发表言论,称蒋介石必败,自己不打算出山做官,这一次接到蒋介石邀请,他当然选择了拒绝。

不过,这时候一个人跳了出来,他便是陈仪的学生汤恩伯。

汤恩伯与陈仪的关系可不一般,他比陈仪小17岁,原名叫做克勤,改称恩伯,就是为了报答陈仪的恩情。

当初,汤恩伯在日本留学,囊中羞涩,没钱交学费,是陈仪出手相助,这才帮他渡过难关,陈仪还将自己同在日本留学的外甥女王竞白介绍给他,做了他的妻子。

汤恩伯从日本留学归来后,陈仪再次出手,将他介绍给蒋介石,他自此飞黄腾达,官运亨通,一直做到了战区副司令长官、集团军司令官,拥兵数十万,号称“中原王”。

可以说,陈仪对汤恩伯的恩情,比天高、比海深,汤恩伯也曾跪在他面前说:

生我者父母,知我者乃陈老也!学生当拜陈老为师,生死与共!

此后,陈仪与汤恩伯形同父子,无话不谈,但他不知道的是,出卖自己的恰恰是汤恩伯。

抗战结束后,汤恩伯曾担任首都卫戍司令、陆军副总司令,是蒋介石的嫡系将领。

但是,解放战争爆发后,汤恩伯屡次战败,损失了大量兵力,蒋介石一怒之下将其撤职查办,自此赋闲在家。

蒋介石任命陈仪为浙江省长的时候,汤恩伯正在谋划东山再起,心想陈仪若能当浙江省主席,自己的机会不就来了吗。

于是,汤恩伯极力劝说陈仪赴任,加之蒋介石态度诚恳,以“浙江情况复杂,形势日紧,需要老成”为说辞,他最终同意去浙江。

陈仪到浙江后,担心自己是光杆司令,无法对付浙江的地主乡绅,便推举汤恩伯为衢州绥靖公署主任,蒋介石表示同意。

当时,国民党将衢州作为战略要地,不但在此驻扎着重兵,开展各种军事活动,还在此设立了情报机构。

衢州绥靖公署主任的权限很大,负责浙、闽、皖、赣四省的绥靖工作,直接掌握军警权力,是很多人眼馋的职位。

汤恩伯赴任之后,信誓旦旦地向陈仪表示,军事上自己负责,政治上则听陈仪的,他唯陈仪马首是瞻,陈仪深信不疑。

03陈仪是1948年6月到浙江上任的,还没等他施展拳脚,局势就迅速恶化了,三大战役结束后,国民党主力损失殆尽,尤其傅作义在北平投诚之事,对他的触动很大。

1949年1月底,蒋介石宣布隐退,退居老家奉化,继续遥控指挥国民党军政事务,陈仪对此感到十分不满。

解放军进军江南之前,展开了一系列策反工作,陈仪作为浙江省省长,自然是重点对象。

当时,李济深派遣陈仪的旧部郑文蔚持函到杭州见他,大意是让他学习傅作义,及时响应大军渡江作战,陈仪说自己早有此打算。

陈仪认为,内战本来就是不必要的,战争打到这个时候,更是没有任何意义,为了避免江浙百姓生灵涂炭,他认为起义是最佳选择。

恰在此时,蒋介石将京沪警备司令部扩大为京沪杭警备司令部,由汤恩伯担任总司令,手下部队人数多达45万,负责固守京沪杭地区,凭借长江天堑,确保江南半壁江山。

陈仪觉得这是天赐良机,汤恩伯是他一手培养和提拔的,被他视为心腹,关系亲如子侄,他坚信汤恩伯一定会听他的话,放弃抵抗,掉转枪头。

于是,陈仪写了一封信,让自己的外甥丁名楠持信去见汤恩伯,动员汤恩伯起义。

丁名楠乘火车抵达上海,来到汤恩伯居住的汤公馆,汤恩伯在客厅与他见面,小声对他说,“这里耳目众多,说话不便,你先回去恢复陈主席,我不日将亲自去一趟杭州,一切待见面再商议。”

丁名楠见汤恩伯这么说,便只得返回杭州,陈仪感到很高兴,便坐等汤恩伯来找自己。

汤恩伯说的“耳目”,其实是指保密局大特务、京沪杭警备总司令部第二处处长毛森,毛森之前担任浙江省警保处处长,负责监视陈仪,现在又监视汤恩伯。

说起来,毛森与陈仪还有一段过节,那是在1948年底,毛森在浙江大肆逮捕中共地下党,一口气抓了几百人,并呈报陈仪,要求处决这些人。

陈仪对毛森十分厌恶,加之他认为没必要杀人,便做出批示,将大部分人释放,只将一些证据确凿的人交给保安司令部军法处审理。

毛森气不过,找陈仪理论,陈仪二话不说,直接下令将他手下五个“戡乱大队”全部解散,他愤而提出请假一月养病,陈仪竟然同意了。

因为这件事,毛森发誓要报复陈仪,后来他调任上海,对汤恩伯进行了严密监视,汤恩伯向蒋介石揭发陈仪,跟他有很大的关系。

事情是这样的,汤恩伯接到陈仪的信后,感到十分犹豫,拿不定主意,便没有去杭州,陈仪在杭州等了一个礼拜都不见人,便让丁名楠再次去上海找他。

汤恩伯送走丁名楠后,到书房抽屉再次查看信件的时候,发现抽屉有动过的痕迹,他怀疑有人偷看了信件。

事实上,确实有人偷偷看了信,是毛森的妻子胡德珍,他得知丁名楠两次会见汤恩伯,下意识认为有大事发生,便让胡德珍借工作之便到汤恩伯书房搜查,结果看到了陈仪的信。

汤恩伯感到十分恐慌,担心此事连累到自己,便当即做出决定:马上向蒋介石报告。

很快,汤恩伯就将陈仪的亲笔信,连同陈仪开出的几项起义条件,全部用相机摄影,然后派人送给南京交给“国防部”部长何应钦,他又将原件交给毛森,由毛森转交给毛人凤,再由毛人凤送到奉化蒋介石处。

蒋介石看到陈仪亲笔信这天,气愤到大骂娘希匹,还在日记中写下了这样一句话,“(陈仪)寡廉鲜耻、忘恩负义”。

04汤恩伯向蒋介石告密后不久,中共地下党就得知了消息,并迅速派人通知陈仪,让陈仪设法避险以策安全,陈仪却说:

恩伯和我的关系,你是知道的,他简直是我的儿子,志安场的房子就是他送我的。这次我来浙,出于他的劝告。反蒋是他先提出来的。

直到这时,陈仪仍然选择相信汤恩伯,但汤恩伯忘恩负义,不起义就罢了,竟然把恩人给卖了!

这年春节,陈仪到奉化给蒋介石拜年,蒋介石不动声色,他回到杭州之后,蒋介石马上派蒋经国去杭州,希望他到南美去休养,他选择拒绝。

2月中旬,蒋介石宣布改组浙江省政府,陈仪及其亲信全部被免职,失去了汤恩伯的支持,陈仪就是待宰羔羊。

陈仪去职之后,带着家人乘车去上海,马上就被毛森盯上了,不久毛森便带人将其抓捕,4月押送到台湾基隆,囚禁在基隆监狱,这里正是1935年他第一次到台湾的地方。

被关押期间,陈仪的好友“国防部”参谋总长林蔚曾去找他,还拿去一张悔过书,说只要他签字,蒋介石就会既往不咎,他坚决不屈服,说自己没有错,错在蒋介石,悔过书是万万不会签的。

蒋介石得知后十分生气,认为陈仪是铁了心跟自己作对,考虑到陈仪资格老,人脉广,留下来会有隐患,便打算杀掉他,但在此之前必须审判定罪。

1950年6月,蒋介石组织了一个特别法庭,由顾祝同担任审判长,遵照蒋介石的指示,顾祝同给陈仪定罪为“勾结共党,阴谋叛乱”,判决死刑。

其实,对陈仪的定罪太重了,毕竟起义之事“胎死腹中”,并未实际执行,没有造成任何损失。

蒋介石之所以如此,当然是考虑到当时的局势了,他虽然复出视事,但国民党内四分五裂,反对他的人很多,美国人也对他感到不满,再加上岛内此起彼伏的“间谍案”,吴石、陈宝仓等人的事情还历历在目,他是真的怕了,不杀陈仪不足以泄愤,更不能震慑其他官员。

不能说吴石案对陈仪没有影响,蒋介石考虑的是全局,认为只有坚定地铲除“亲共者”,才能确保台湾的安全,才能稳固自身地位。

6月17日,陈仪即将在第二天执行死刑,蒋介石让汤恩伯去执行,汤恩伯严词拒绝,他只得让陈仪的妹夫、“国防部”次长袁守谦去执行。

18日清晨,陈仪被押送到马场町刑场,行刑前他拒绝了最后的餐食,然后仰首阔步走上刑场,边走边说,“人死,精神不死”,还要求刽子手朝他的头开枪,给他一个痛快。

随着一声枪响,陈仪倒在血泊之中,死时虚岁68岁。

吴石和陈仪死在同一个地方,他们虽然不是中共党员,而是国民党高级将领,却有着同样的目标,即实现祖国的统一。

为了达到这个目的,吴石和陈仪走上了不同的道路,虽然道路崎岖坎坷,但二人毫不畏惧,即便牺牲生命也在所不惜。

1980年,陈仪被评为“为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士”,他如果泉下有知,肯定会感到安慰。