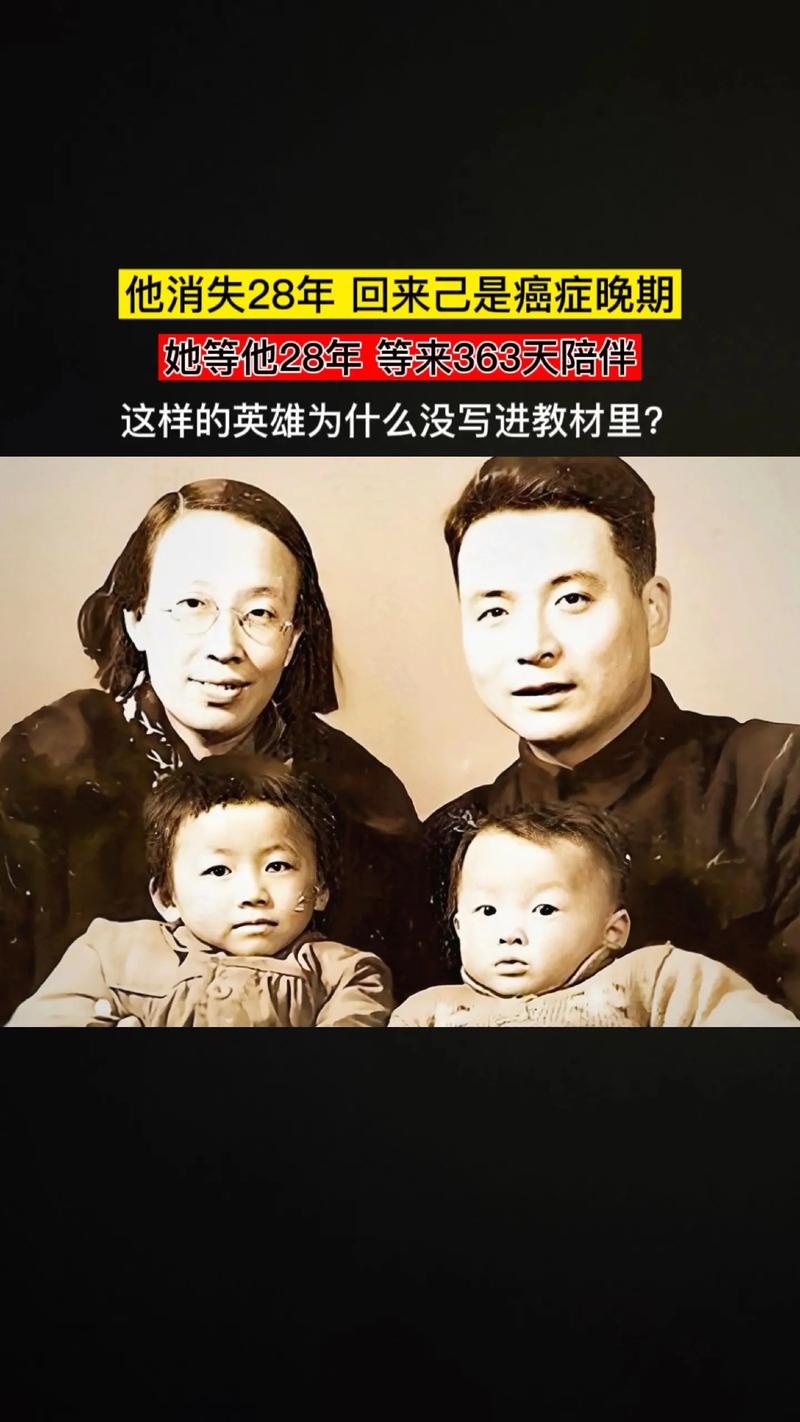

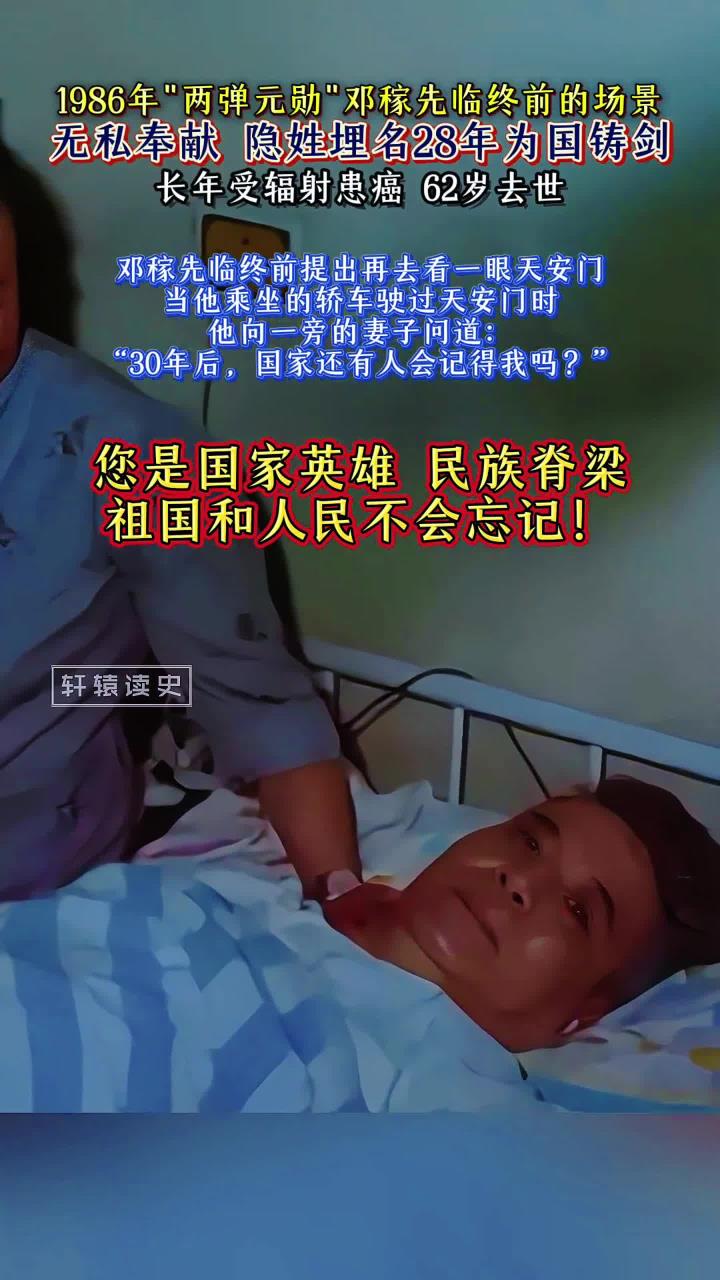

1986 年 7 月 29 日,北京 301 医院的病房里,62 岁的邓稼先握着妻子许鹿希的手,气若游丝地交代后事:“不要让别人知道我做过什么。”

彼时,大洋彼岸的杨振宁刚在纽约完成一场演讲,屏幕上正播放中国正负电子对撞机的调试画面,他对着台下千名学者感慨:“中国的基础科学,终于要站起来了。”

半个世纪里,这两位西南联大走出的同窗,始终被捆绑在 “贡献对比” 的舆论场中。有人说邓稼先以身殉国铸就核盾,是 “救国之盾”;有人赞杨振宁以理论奠基科学,是 “兴邦之光”。

当我们拨开争议的迷雾,从戈壁滩的核爆烟尘到清华园的讲台灯光,看到的不是高下之分,而是一代知识分子在民族不同命运节点上,以不同方式书写的 “家国答卷”—— 一种以生命换生存,一种以智慧谋长远。

一、岔路口:1950 年代的命运抉择与时代使命

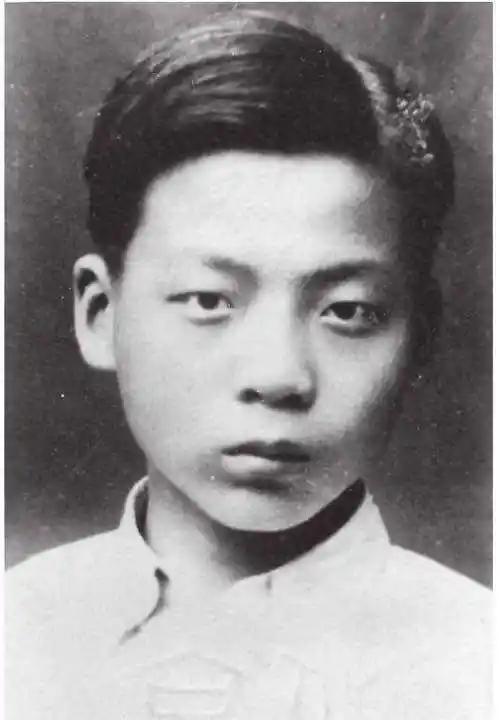

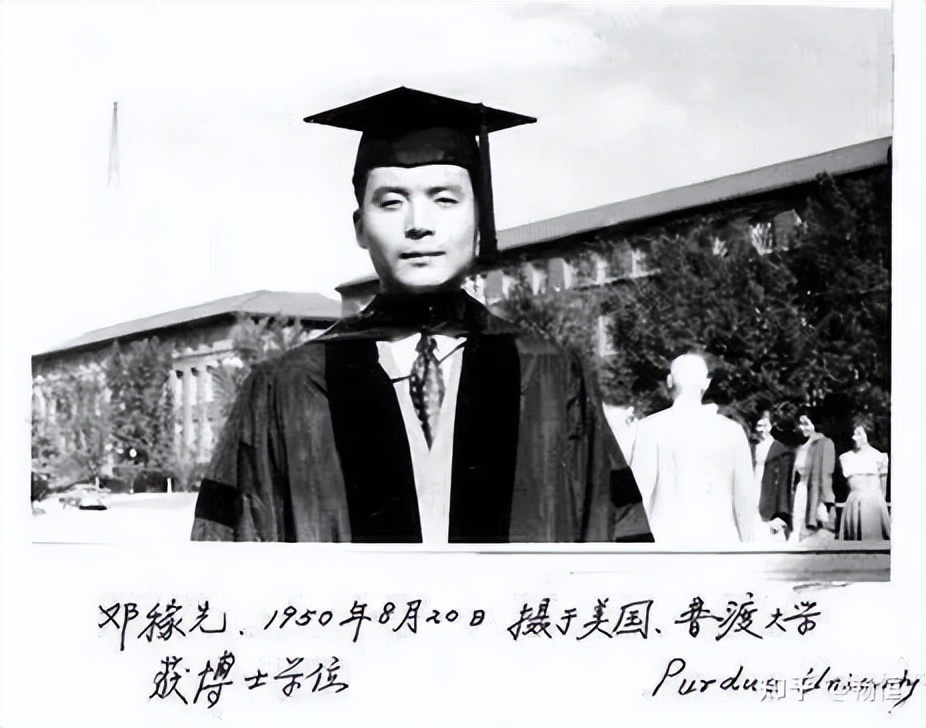

一、岔路口:1950 年代的命运抉择与时代使命1948 年的美国,24 岁的邓稼先在普渡大学拿到博士学位,导师劝他留下参与核物理研究:“这里有世界最先进的加速器。” 他却在拿到学位 9 天后就登上回国的轮船,行李箱里装着满满一箱核物理书籍。

同一时期,26 岁的杨振宁已在普林斯顿高等研究院站稳脚跟,与费米合作的论文正引发物理学界关注。当新中国发出 “回国号召” 时,他陷入了痛苦的纠结。

两人的抉择,刻着鲜明的时代烙印。

1950 年的中国,正面临 “核威慑” 的生死考验。美国国务卿杜勒斯公开宣称:“中国永远不该拥有核武器。” 邓稼先回国后,被钱三强拉到办公室:“国家要搞原子弹,这活儿要隐姓埋名,一辈子可能都出不了名。” 他只回答了三个字:“我愿意。”

而杨振宁面临的是另一种困境:作为理论物理学家,他的研究需要国际学术交流,当时的中美断交让中国护照寸步难行,且国内缺乏开展基础理论研究的条件。

邓稼先勘测工作用的工具

西南联大的恩师吴大猷后来回忆:“稼先像火,遇国家危难便燃尽自己;振宁像水,需在广阔水域才能滋养科学。”

1958 年,邓稼先消失在茫茫戈壁,连妻子许鹿希都不知道他去了哪里;

1964 年,杨振宁在移民局签下入籍文件,他在日记里写道:“今日之妥协,是为他日能为祖国做更多。” 两条看似背离的道路,起点却是同样的家国初心。

二、戈壁魂:邓稼先的 “核盾” 与生命献祭

二、戈壁魂:邓稼先的 “核盾” 与生命献祭1964 年 10 月 16 日,新疆罗布泊的荒漠上,一道强光划破天际,随后升起的蘑菇云让观测点的科研人员泪流满面。邓稼先瘫坐在沙地上,手里攥着早已被汗水浸湿的计算尺 —— 这把尺子,陪着他在没有计算机的年代,用手工演算完成了原子弹核心数据的千万次复核。

“两弹” 研制的艰难,远超常人想象。

1958 年,邓稼先带领团队进驻戈壁时,这里只有几顶帐篷,吃的是掺沙子的馒头,喝的是含碱的苦水。核试验的关键时期,他连续 30 天没合过整觉,有次在演算中突然呕血,被同事强行抬到帐篷休息,醒来后又立刻回到工作台。

妻子许鹿希后来在《邓稼先传》中写道:“他每次回家都像变了个人,头发白得更快,手上的茧子厚得能磨破纸张。”

1979 年的一次核试验事故,成为压垮他身体的最后一根稻草。核弹残骸坠落在沙漠中,为了找到故障原因,邓稼先不顾众人阻拦,亲自走进辐射区捡拾碎片。

同事拉着他的胳膊哭劝:“老邓,太危险了!” 他却说:“我是总指挥,我不去谁去?”

这次事故让他受到严重辐射,1985 年被确诊为直肠癌晚期。即使在病床上,他还在修改核试验报告,直到去世前一天,手里还握着笔。

邓稼先的贡献,早已超越了科学范畴。在他的带领下,中国仅用 2 年 8 个月就完成了原子弹到氢弹的突破,比美国快了 4 年,比苏联快了 6 年。

1966 年,中国首次核导弹试验成功,从此打破了超级大国的核垄断。

钱学森曾评价:“没有邓稼先,中国的核事业至少要推迟 20 年。” 而这一切的代价,是他与家人的聚少离多,是被辐射侵蚀的生命,是连名字都不能公开的牺牲。

三、理论光:杨振宁的 “筑基” 与半生守望

三、理论光:杨振宁的 “筑基” 与半生守望1957 年 12 月,瑞典斯德哥尔摩音乐厅,35 岁的杨振宁接过诺贝尔物理学奖证书,成为首位获此殊荣的华人科学家。

他在获奖感言中特意加入中文:“我为自己是中国人而骄傲。” 此时的他或许不会想到,这个奖项只是他科学贡献的起点 ——1954 年提出的 “杨 - 米尔斯规范场论”,将在数十年后成为粒子物理标准模型的基石,与麦克斯韦方程、爱因斯坦相对论并称 “现代物理学三大支柱”。

“杨 - 米尔斯理论” 的价值,直到上世纪 70 年代才被充分认识。当科学家们用它解释强相互作用、弱相互作用时,发现这一理论几乎构建了整个粒子物理的框架,此后 7 位诺贝尔奖得主的研究都基于此。

施一公曾说:“杨振宁的理论就像一座灯塔,照亮了现代物理学的探索之路。” 而这份 “照亮”,也最终惠及了中国的科学发展。

1971 年,杨振宁成为中美关系解冻后首位回国的美籍华人科学家。他带着最新的学术资料,走访中科院、北大、清华,看到国内科研条件的落后,当即决定推动中美学术交流。

1979 年,他牵头设立 “CUSPEA 计划”,帮助数百名中国学生赴美攻读物理博士,这些学生后来大多成为中国物理学界的中坚力量,包括中科院院士翟荟、密码学专家王小云等。王小云回忆:“杨先生不仅给我们提供机会,更教会我们‘做一流科学’的信念。”

2003 年,81 岁的杨振宁放弃美国国籍,回到清华园定居,将住所取名 “归根居”,并写下诗句:“学子凌云志,我当指路松。” 他亲自为本科生讲授 “普通物理”,坚持了 10 年;推动成立清华高等研究中心,吸引全球顶尖科学家加盟;用自己的积蓄设立奖学金,资助贫困学生。

有人问他 “为何晚年回国”,他回答:“我一生做了两件事,一是研究物理,二是为中国做事。”

四、贡献之辩:时代需求与价值维度的双重解读

四、贡献之辩:时代需求与价值维度的双重解读“邓稼先与杨振宁谁的贡献更大” 的争议,本质上是对 “国家需求” 的不同理解。

在建国初期的 “生存危机” 中,邓稼先的贡献是 “雪中送炭”—— 没有核武器的威慑,中国难以获得和平发展的环境。

正如邓小平所说:“如果没有两弹一星,中国就不能叫有重要影响的大国。” 这种 “保命式” 的贡献,具有不可替代的战略价值。

而杨振宁的贡献,则是 “长远筑基”。当中国度过生存危机,迈向高质量发展时,基础科学的重要性日益凸显。他的理论为中国的粒子物理研究提供了底层逻辑,他推动的人才培养为中国科学储备了力量,他回国后的深耕则提升了中国基础学科的国际地位。这种 “造血式” 的贡献,决定了中国科学能走多远、站多高。

两人的贡献,还体现在不同的价值维度。

邓稼先代表的是 “牺牲精神”—— 为了国家利益,放弃个人名利、健康甚至生命,这种精神成为中华民族的精神图腾,激励着一代代人在危难中挺身而出。

杨振宁代表的是 “科学智慧”—— 以顶尖的学术成就赢得国际尊重,用专业能力为国家发展赋能,这种智慧让中国在全球化时代的科学竞争中占据一席之地。

更深刻的是,两人的选择形成了互补。没有邓稼先的 “核盾”,中国可能没有机会发展基础科学;没有杨振宁的 “筑基”,中国的科学发展可能难以突破瓶颈。

就像钱三强所说:“稼先筑盾护家,振宁点灯引路,缺一不可。” 这种互补,恰恰展现了家国贡献的多元性 —— 从来没有 “唯一的正确方式”,只有 “契合时代的选择”。

五、精神传承:跨越时空的家国共鸣

五、精神传承:跨越时空的家国共鸣2019 年,邓稼先被追授 “共和国勋章”,颁奖词写道:“干惊天动地事,做隐姓埋名人。” 同年,杨振宁获 “求是终身成就奖”,评语称其 “为中国科学事业鞠躬尽瘁”。

两位科学家的名字,都被刻在了中国科技发展的丰碑上。

他们的精神,正在代代传承。在罗布泊,年轻的科研人员接过邓稼先的接力棒,继续核科学的探索;在清华园,杨振宁教过的学生们正在推动量子计算、人工智能等领域的创新。

更可贵的是,这种 “家国情怀” 已成为中国科学家的共同特质 —— 从 “两弹一星” 元勋到 “嫦娥”“天问” 团队,从抗疫科研人员到芯片领域的攻坚者,他们都在以自己的方式践行着 “为国奉献” 的誓言。

2025 年,杨振宁逝世后,人们在他的书桌里发现了一张泛黄的照片,是 1945 年他与邓稼先在西南联大的合影。照片背后,写着两人当年的约定:“学成归国,报效中华。” 这八个字,穿越 70 年风雨,见证了两位科学家用一生践行的承诺。

结语

结语当我们不再执着于 “谁的贡献更大”,会发现邓稼先与杨振宁的人生,共同构成了中国知识分子的精神图谱 —— 一种是 “以身许国” 的壮烈,一种是 “以智报国” 的坚守;一种在危难中撑起民族的脊梁,一种在和平中夯实国家的根基。

他们的故事告诉我们:家国贡献从来不是单一的模样。可以是戈壁滩上的生命献祭,可以是实验室里的理论突破;可以是隐姓埋名的默默付出,可以是桃李满天下的长远耕耘。

重要的是,在国家需要的时刻,是否能挺身而出,是否能坚守初心。

如今,罗布泊的蘑菇云早已散尽,但邓稼先的精神永远留在了那里;清华园的灯光依旧明亮,杨振宁的智慧仍在照亮前路。这两位科学巨匠,用不同的方式告诉世界:中国的强大,既需要 “盾” 的守护,也需要 “光” 的引领 —— 而这 “盾” 与 “光”,都源于那份深沉的家国情怀。