“这个事没有经我手。”

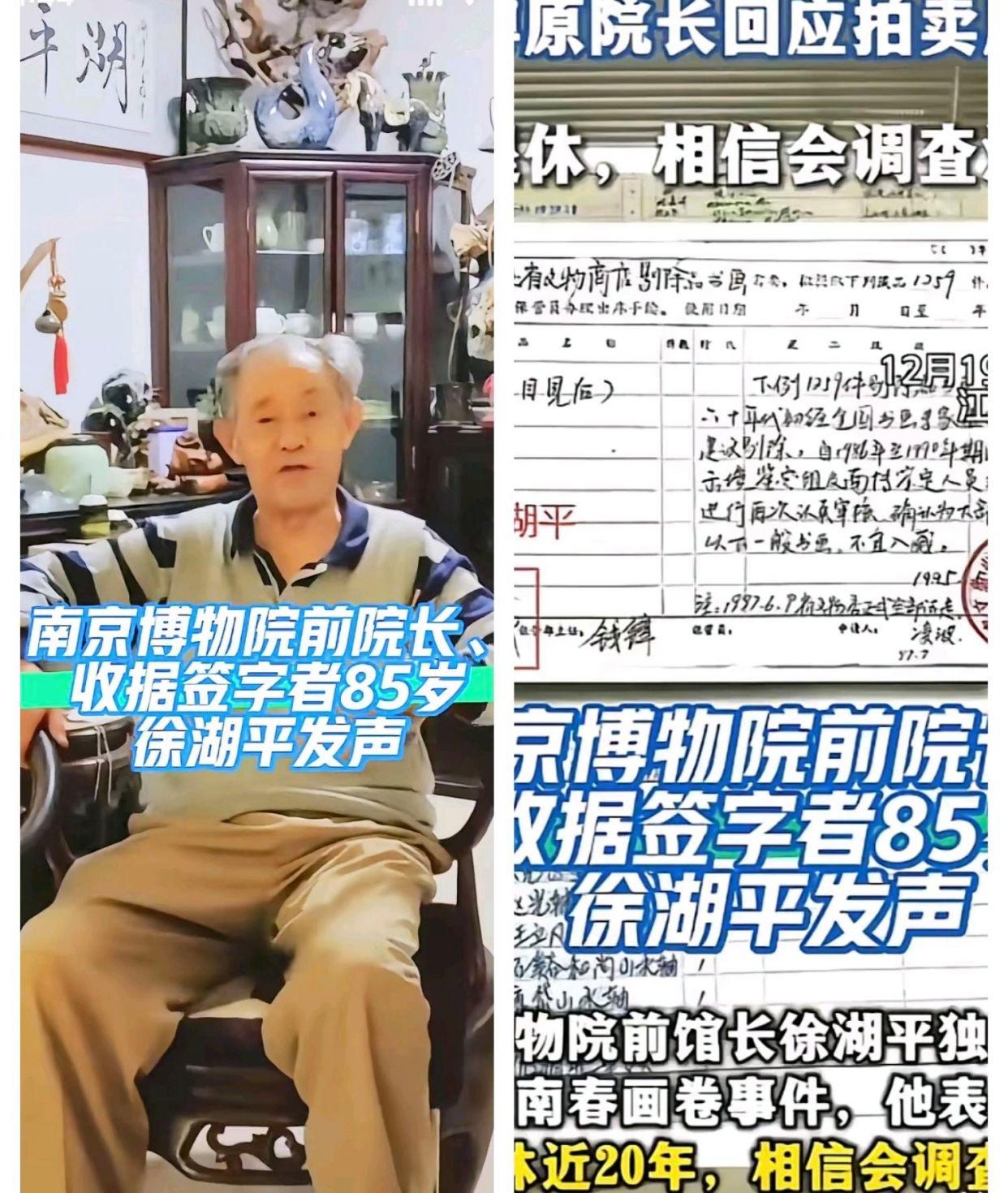

82岁的南京博物院前院长徐湖平,在12月19日晚面对《江南春》画作流拍事件的询问时,以抱恙之躯如此回应。然而,一份1997年5月8日的单据却显示——那幅被鉴定为“赝品”的《江南春》图卷拨交给江苏省文物总店的记录上,分明签着“徐湖平”的名字。

这位说自己“近20年不再过问外界的事”的老院长,似乎忘了自己曾在那张决定文物命运的纸上留下过笔迹。更讽刺的是,就在今年10月底,他还在苏州操办着收费标准不菲的文化交流会。

当谎言与事实如此直白地对撞,我们看到的不仅是一位前院长的记忆偏差,更是一套文物管理体系的溃败。

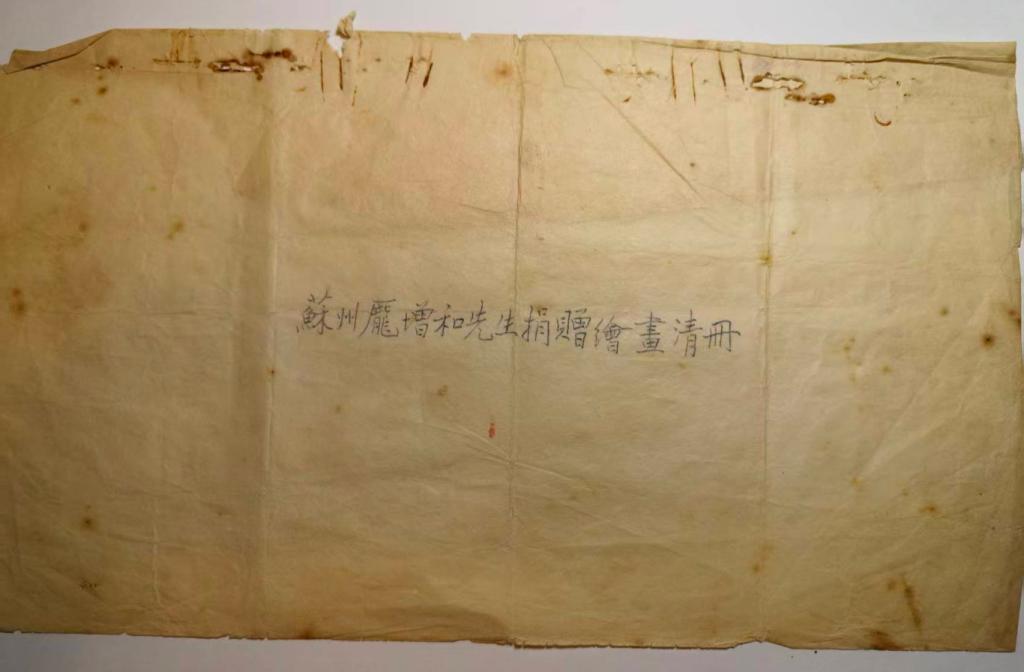

庞叔令的维权之路,始于1979年。

那一年,她的父亲庞增和一家结束了下放苏北农村的生活,重返苏州。他们首先想到的,是向南京博物院追索两幅画作——1963年,南博工作人员以办展为名借走的吴镇《松泉图》与吴历《仿古山水册页》。

等待他们的,是长达十年的冷遇。庞增和夫妇多次前往南京,却总被干晾在办公室无人接见。那位曾在征集文物时殷勤备至的姚迁院长,态度变得异常冷漠。

1988年,庞增和终于提起诉讼。法庭上揭示的真相令人心寒:两幅画早已被登记为“捐赠”,且捐赠人竟不是庞家,而是南京藏家陶白。时任院长徐湖平在法庭上解释:“是当时的院长姚迁关照,将这件藏品登记在陶白名下。”

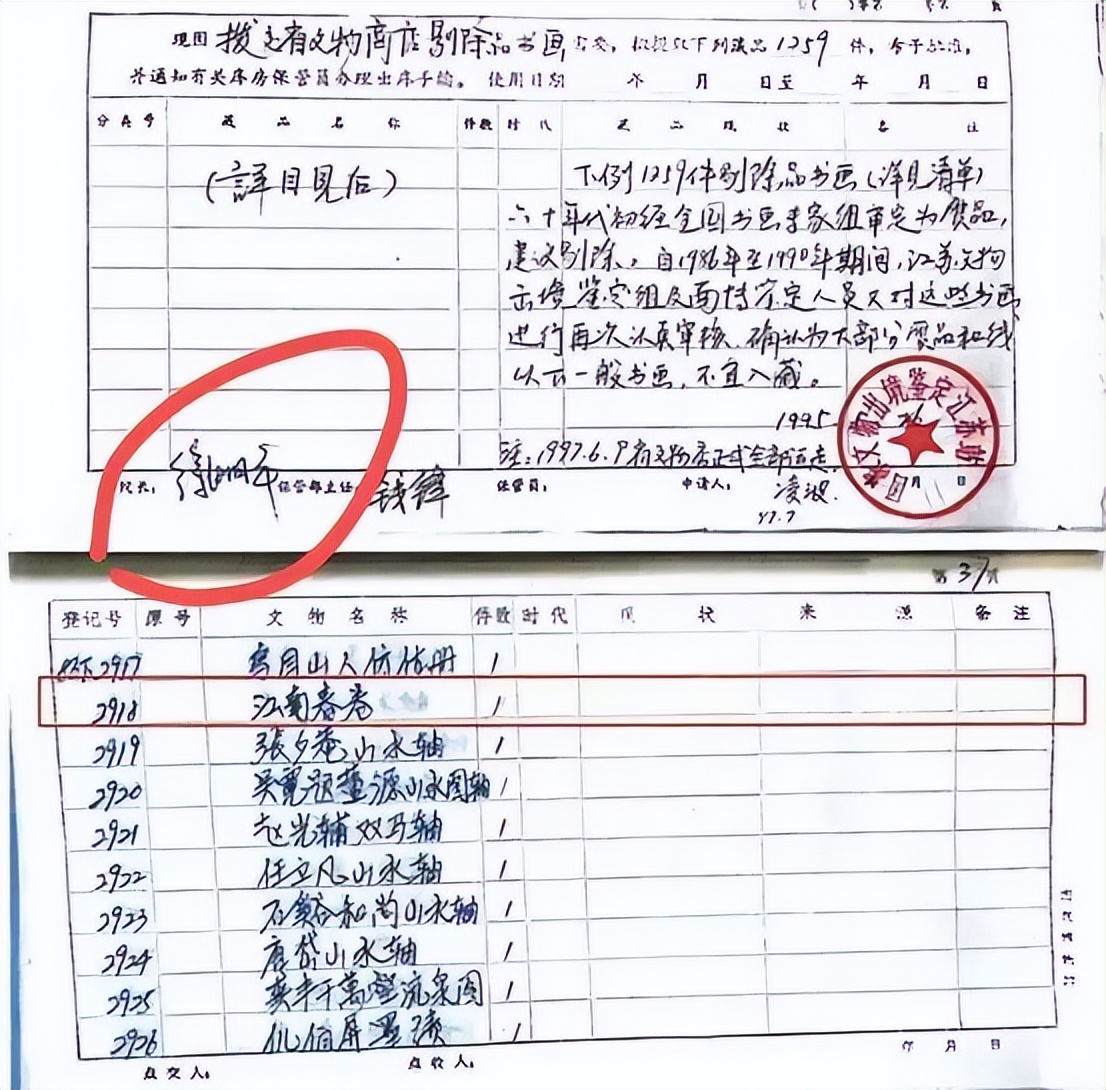

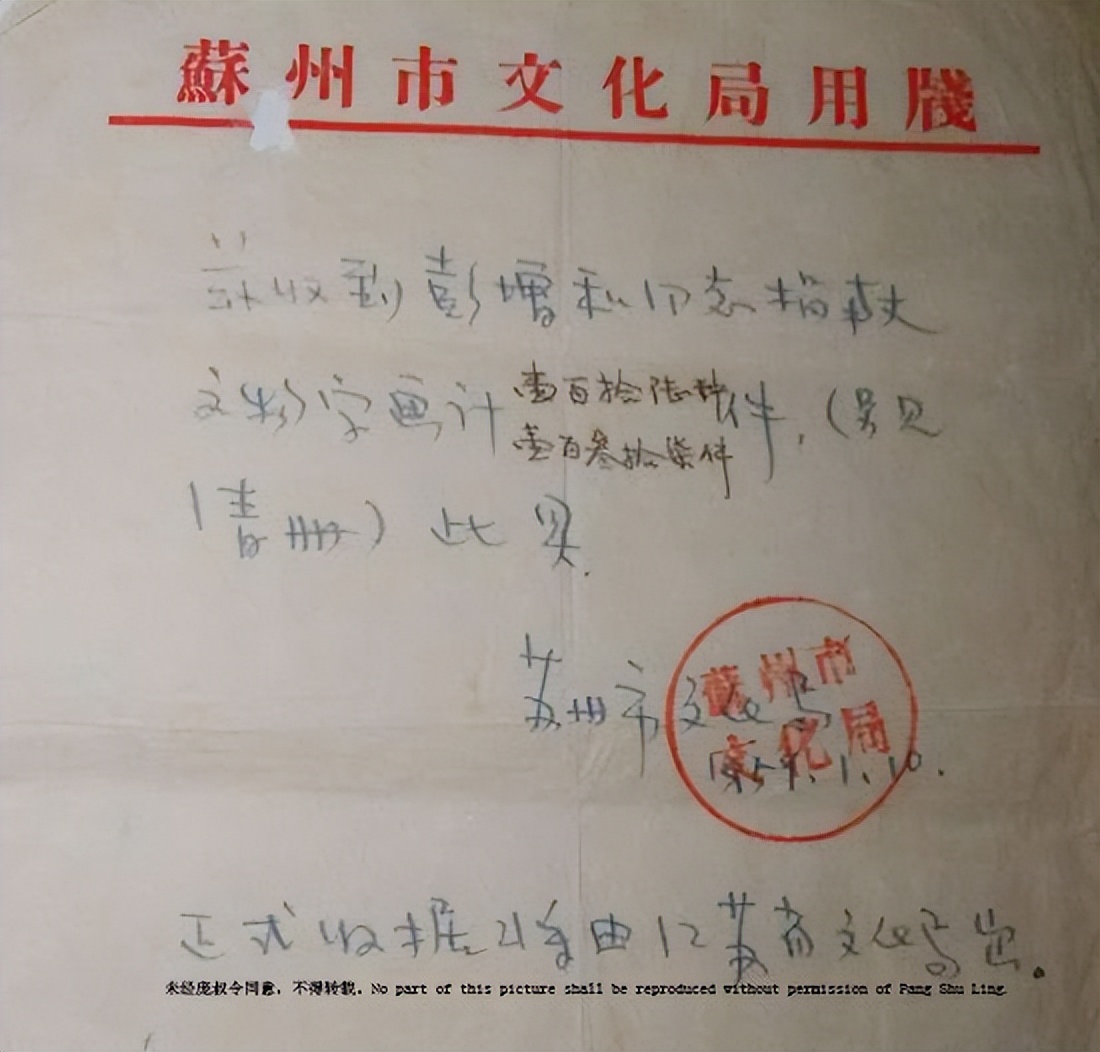

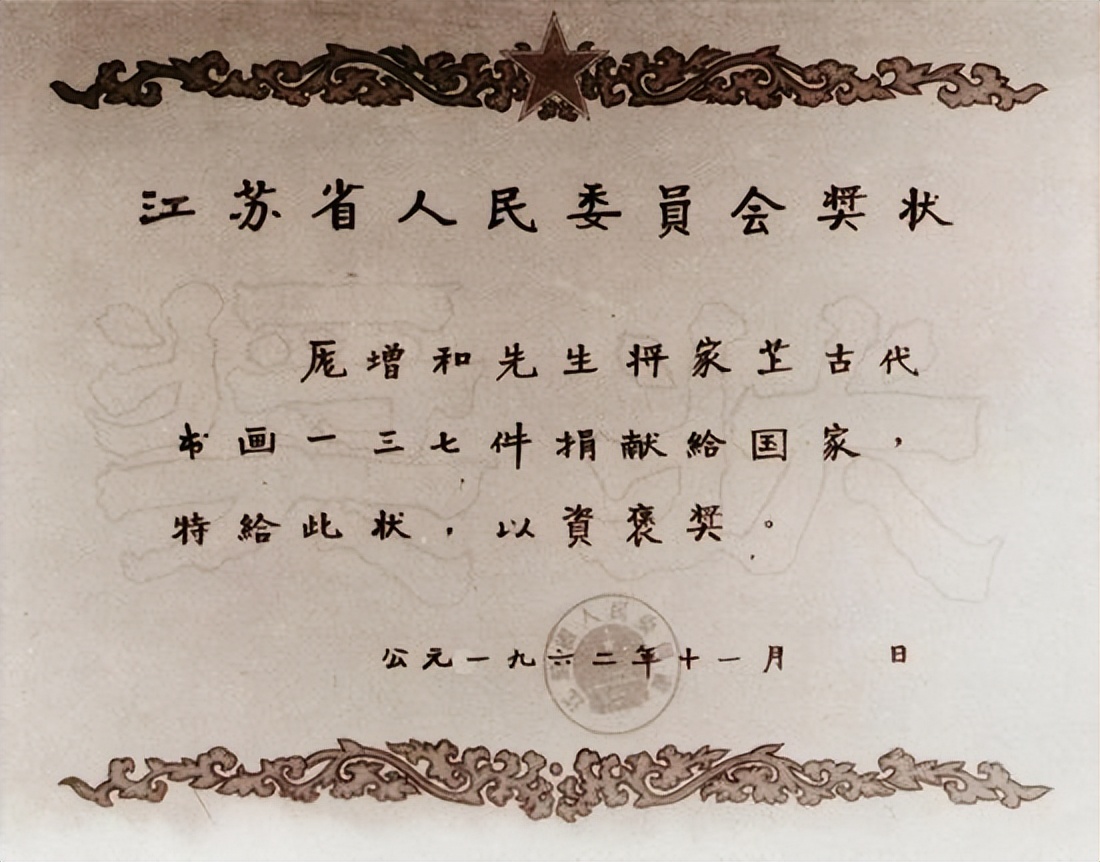

这仅仅是开始。1959年庞家捐赠的137件文物,在半个世纪后被发现至少5件“不知去向”。直到2025年6月,在法院强制令下,庞叔令才得以进入南博库房,看到了那份迟来的真相。

从1979年到2025年,庞家两代人用了46年时间,才勉强敲开了文物管理系统的黑箱。而在此期间,王念瑛——庞增和的遗孀,因屡次维权无果,心脏病发作离世。

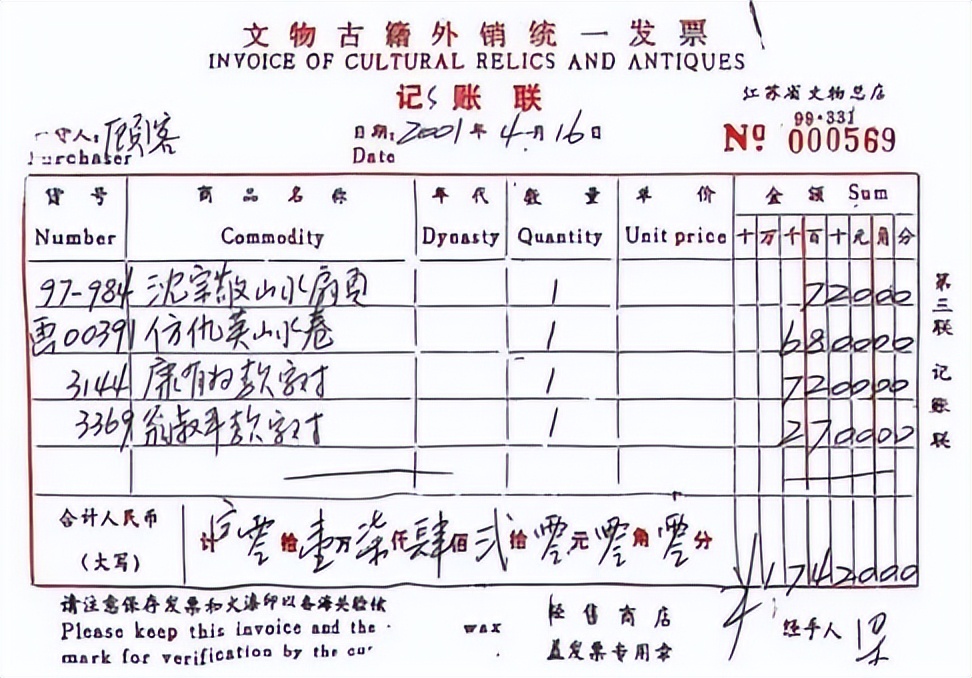

2025年春,北京一场拍卖会的图录上,明代仇英《江南春》图卷标价8800万元起拍。庞叔令紧急向文物部门反映,拍品才被撤下。

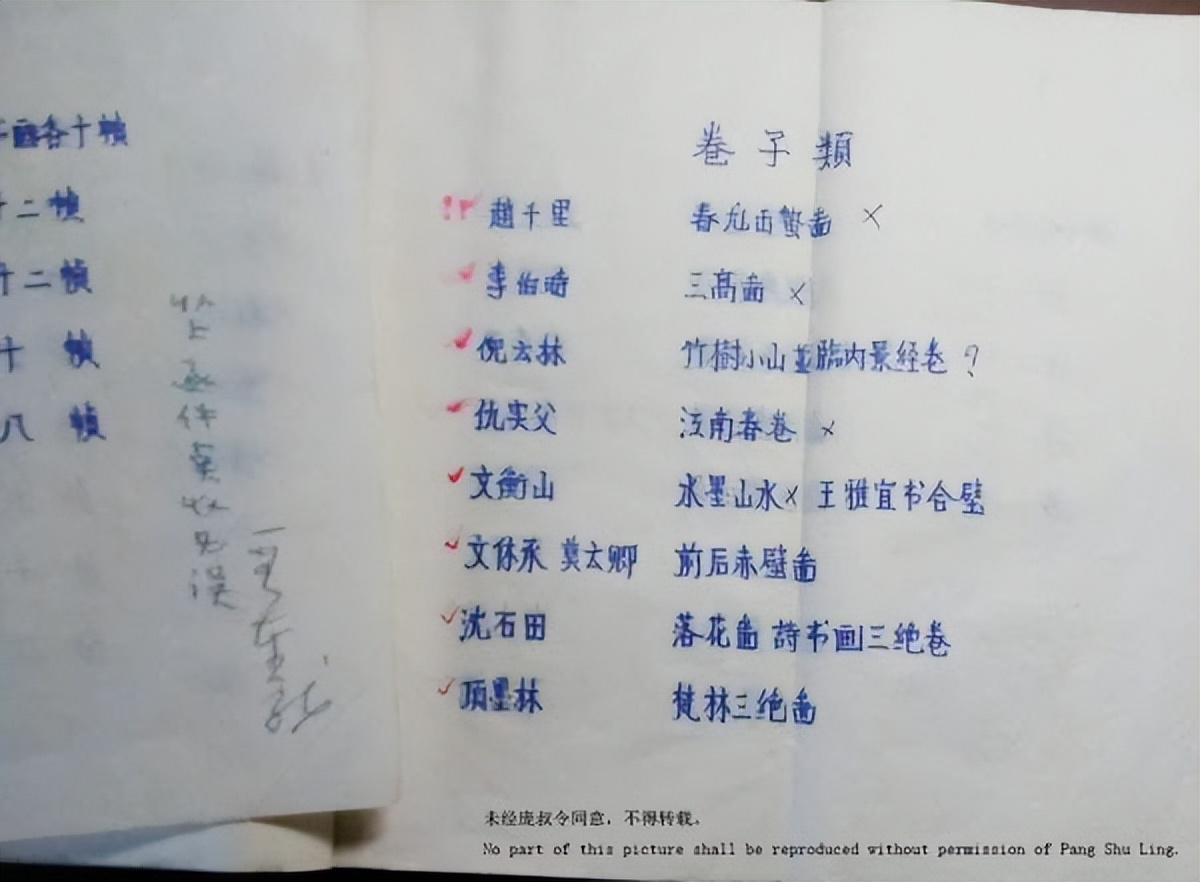

这幅画有着清晰的传承脉络:庞莱臣珍藏,盖有12枚“虚斋”收藏印;1949年传给孙子庞增和;1959年捐赠给南京博物院。

然而,南京博物院2006年《情况说明》却称:该画于1961年被张珩等专家鉴定为“伪作”,1997年按程序拨交文物总店。

故事在这里分裂为两个版本。

版本一:艺兰斋主人陆挺之妻丁蔚文2006年撰文称,《江南春》得于“庞氏后人”,且明确指出是“庞莱臣在苏州的女儿”。但一个基本事实是——庞莱臣并无女儿。

版本二:如果真如南博所说,1961年就认定为伪作,为何不及时告知捐赠人?为何在艺兰斋高调收藏后不核查?为何要等到画作出现在拍卖市场,才抛出“赝品论”?

更关键的是,无论是真迹还是摹本,一件盖有庞莱臣12枚收藏印、流传有序的画作,何以能无声无息地“拨交”出去,又在二十多年后突然现身拍场?

在探究南博文物管理乱象时,一个名字反复出现:姚迁。

这位1964年接替自杀的曾昭燏出任南博院长的干部,在1984年以同样方式结束了自己的生命。《光明日报》的两篇报道指责他“侵占科研成果”,但红学家冯其庸在回忆录中提供了另一种解释:

江苏省委一些老同志常借博物院字画,“姚迁非常认真,他都记录了,谁借什么,借的时间多久,到时间他就去催”。冯其庸认定,姚迁“是为了保护国家的文物,最后遭到种种打击、诬蔑”而选择自杀。

然而,在庞家的记忆中,姚迁却是另一副面孔。正是这位院长,将庞家被借走的画作登记在他人名下;正是他的“殷勤变为冷漠”,让庞增和夫妇十年维权无门。

或许,这才是最真实的姚迁——一个在权力与责任之间挣扎的复杂个体。他可能在某些时刻试图坚守底线,又在另一些时刻选择了妥协。他的死亡,成为那个时代文物管理者困境的悲剧隐喻:在制度缺位的环境中,个人的道德坚守显得如此脆弱。

徐湖平的一句“没有经我手”,无意中揭示了一个更隐秘的机制。

1997年,当《江南春》从南京博物院拨交给江苏省文物总店时,徐湖平的身份具有双重性:他既是南博院长,又是省文物总店的法人代表。

这种“左右手互倒”的操作,为文物流动创造了一条看似合法的通道。博物馆的藏品可以“降级”为商品,国有机构的资产能够“转化”为市场标的。而所有的流转,都在体制内部完成,留下了完整的纸质痕迹,却脱离了真正的公众监督。

庞家捐赠的5件失踪画作中,唯独《江南春》有一张“顾客”发票。其余4件——北宋赵光辅《双马图轴》、明代王绂《松风萧寺图轴》、清初王时敏《仿北苑山水轴》、清代汤贻汾《设色山水轴》,连这样一张遮羞纸都没有留下。

我们不禁要问:这仅仅是庞家捐赠文物的遭遇吗?那些没有后人持续追索的捐赠品呢?那些本就属于馆藏的文物呢?

面对这场持续半个世纪的纠葛,一个简单方案浮出水面:退捐还画。

既然南京博物院无法妥善保管捐赠文物,既然捐赠人的知情权需要46年才能勉强实现,那么,将剩余捐赠文物返还庞家,或许是最诚实的选择。

但这不能成为问题的终点。庞家的遭遇是一面镜子,照出的是中国文物捐赠与管理体系的系统性风险。

根据《博物馆藏品管理办法》,每一件文物的进出都应有详细记录:库房日记、提用凭证、出库手续、登账编目……理论上,文物不可能“不知去向”。但现实是,捐赠人需要法院强制执行,才能看到本该公开的账目。

更令人担忧的是,南京博物院作为中国最早建立的国立博物馆之一,其管理水平尚且如此,其他博物馆呢?那些珍藏在各级博物馆库房中的文物,有多少处于类似的“灰色状态”?

文物管理不能依赖管理者的道德自律,更不能指望每个捐赠家庭都有庞家那样的耐心与毅力。它需要的是阳光下的制度:每一笔捐赠可查询,每一次流转可追溯,每一件文物的命运都在公众视野中。

《江南春》画卷上,明代文人描绘了一个诗酒唱和、山水悠然的理想世界。而今天,我们首先要实现的,是一个文物有尊严、捐赠受尊重的现实世界。

当一位前院长可以轻松地说“没有经我手”,当一份签名确凿的单据就在那里,当一件捐赠文物消失二十多年后突然现身拍场——我们看到的不是个人的失忆,而是制度的失能。

江南春色依旧,只是那些本该守护文化春天的人,是否还记得最初的承诺?