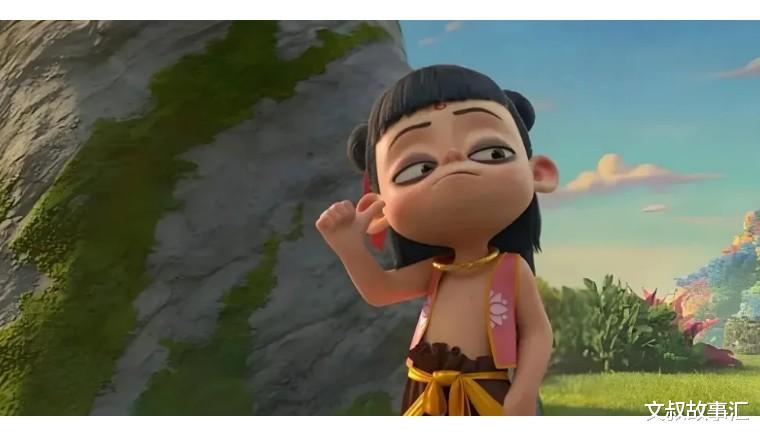

当《哪吒2》第四次宣布延长上映时,不少人猜测这不过是为了冲击全球票房前四的位置。

毕竟,它已经在中国市场狂揽近160亿票房,距离超越《泰坦尼克号》仅一步之遥。

然而,真正的答案远比数字更有深意。

北美市场即将迎来全英语配音版的重映,这一动作揭示了中国电影产业一个更宏大的目标:让哪吒这个东方神话英雄,像漫威的钢铁侠一样,成为全球流行文化的一部分。

这并不是一部电影单纯追求商业成功的故事,而是一场关于文化影响力的战略布局。

《哪吒2》在国内的票房奇迹固然振奋人心,但它的真正挑战在于海外市场。

尽管影片在国内所向披靡,北美首映却仅收获310万美元票房,远不及同期上映的《美国队长4》。

这一反差暴露了一个关键问题:中国电影要真正走向世界,光靠国内市场的支撑远远不够,必须让全球观众理解并接受其文化内核。

《哪吒2》的英语版重映,正是为了破解这一难题。

影片的核心精神“我命由我不由天”本就是一个跨越文化的普世主题,但如何让西方观众真正理解“魔丸”“灵珠”的东方哲学?

如何让哪吒的反叛精神与全球年轻一代的价值观产生共鸣?这需要更精准的文化转译。

影片在海外营销上做了不少尝试,比如将“急急如律令”翻译成“quickly quickly biu biu biu”,虽然引发争议,却也成功制造了话题。

而在英语配音版中,台词的本土化调整、角色情感的细腻呈现,都将直接影响海外观众的接受度。

除了语言障碍,更大的挑战在于发行渠道。

好莱坞长期垄断全球院线和流媒体平台,中国电影要想真正走出去,必须建立自己的国际发行网络。

《哪吒2》此次重映,正是对全球市场的一次深度试探。

如果成功,它将为后续的《哪吒3》乃至整个“封神宇宙”铺路,让中国神话英雄像漫威超级英雄一样,在全球观众心中扎根。

这不仅仅是一部电影的成败,更关乎中国能否在文化输出领域掌握话语权。

当然,文化输出的道路从来不会一帆风顺。

西方观众对中国传统神话的认知有限,如何让他们理解“太乙真人”“混元珠”这样的概念?如何让四川方言的幽默感跨越文化隔阂?这些都是《哪吒2》需要面对的难题。

但影片的优势在于,它并非一味迎合西方视角,而是自信地展现中国美学的独特魅力。

敦煌壁画般的场景设计、动态水墨特效的视觉冲击,以及哪吒与敖丙之间既对抗又依存的关系,都让海外观众看到了不同于好莱坞的叙事风格。

《哪吒2》的全球征途,本质上是一场东方“元神”与西方“超英”的文化碰撞。

它试图用集体抗争的叙事替代个人英雄主义,用太极哲学解构星际穿越的科幻逻辑。

如果成功,它将证明非英语电影同样可以在全球主流市场占据一席之地,而不仅仅是被视为“文化猎奇”。

如今,《哪吒2》的英语版即将在北美重映,这不仅仅是一次商业尝试,更是一次文化宣言。

它向世界宣告:中国电影不再满足于本土市场的辉煌,而是决心在全球舞台上讲述自己的故事。

这条路或许漫长,但哪吒踩着风火轮的身影,已经点燃了第一簇火苗。

最终,这场文化远征能否成功?答案或许就在全球观众的反应之中。