在古代,贵州明明是各方博弈的“棋眼”,可为什么没人争夺?

其实,贵州这个地方是“必争却难争”的地方。

一、地理“天堑”背后的攻防逻辑

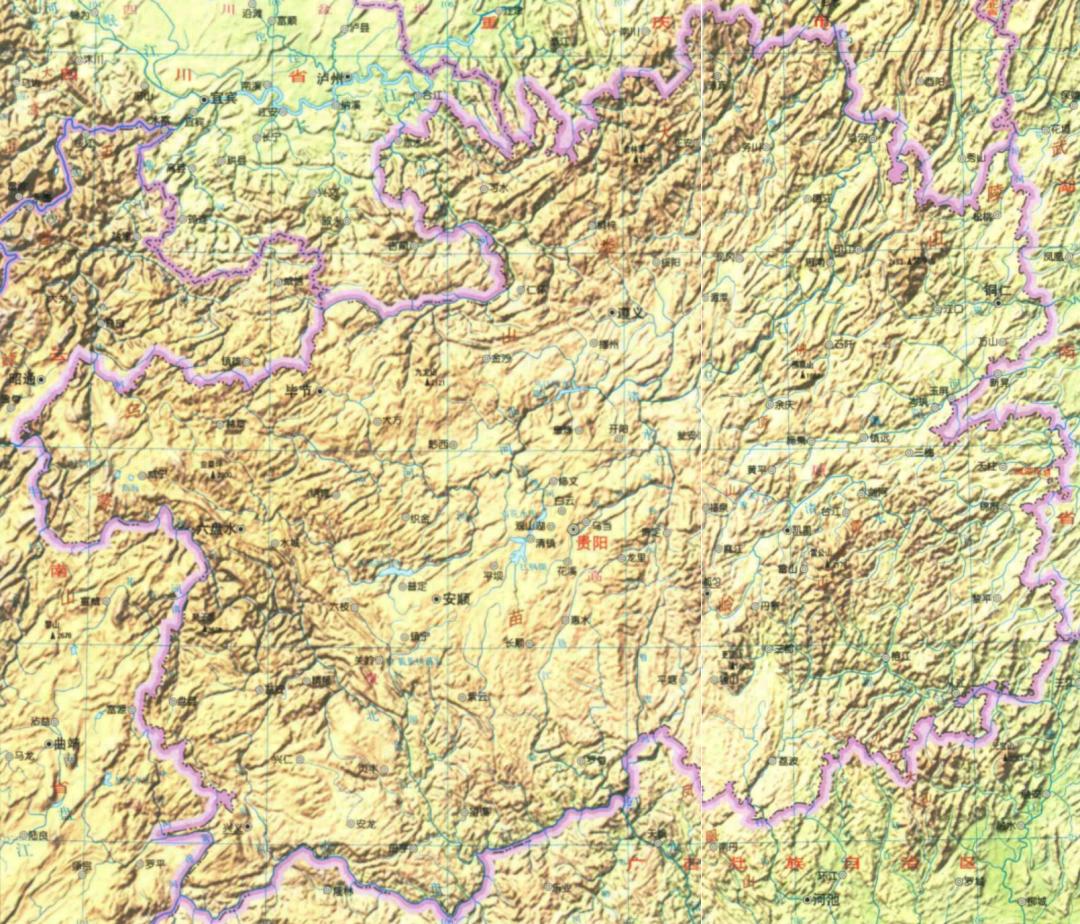

一、地理“天堑”背后的攻防逻辑贵州地处云贵高原东部,92.5%的面积为山地丘陵,素有“八山一水一分田”之称。乌蒙山、大娄山、武陵山、苗岭四大山脉纵横交错,河流切割出深谷险壑,自古便有“地无三尺平”之说。这种地形对大规模的军队来说,那就是噩梦,代表着困难重重。

毕竟,辎重运输困难,骑兵难以驰骋,左右都是伸展不开,大军但凡进去了,那非常容易陷入没有补给的困境中。到时候,就是叫天天不灵,叫地地不灵的地步了。因此,不到万不得已的时候,不会有大军轻易去冒险。

但换个角度看,正是这种“易守难攻”的特性,让贵州成为了中原政权与西南少数民族势力的天然屏障。

对中原王朝来说,控制贵州意味着堵住了云南、广西方向的“侧翼漏洞”。而对西南地方势力(如夜郎、南诏)而言,贵州是抵御北方扩张的最后防线。

谁掌握了贵州,谁就握住了西南地区的战略主动权。所以,贵州是博弈的阵眼,但大家又不能轻易妄动。

对于各路人马来说,可以将贵州放在一旁冷处理,但关键时刻也必须得冲上去。

二、历史上的“必争时刻”1. 战国至秦汉

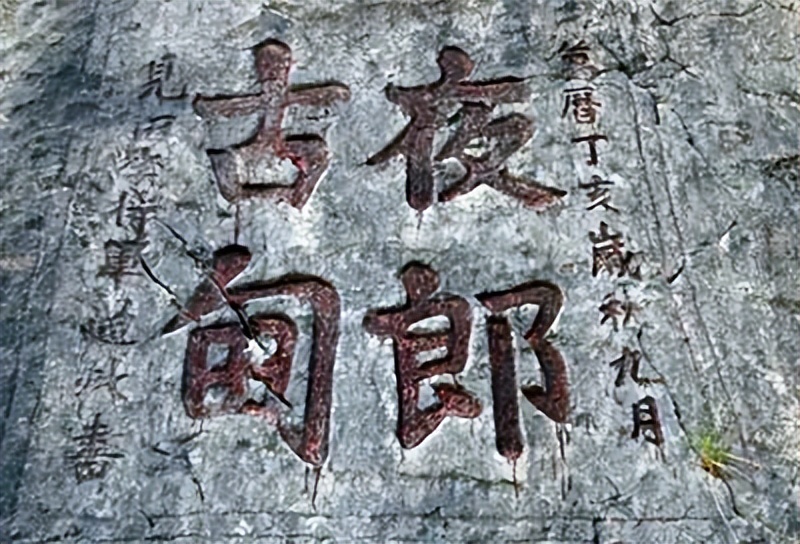

早在战国时期,贵州境内已存在以夜郎国为代表的方国联盟。司马迁在《史记》中记载的“夜郎自大”典故,侧面印证了其地理位置的重要性,夜郎地处川滇黔桂四省交界,是中原通往云南、东南亚的咽喉。

秦始皇统一六国后,为打通西南通道,派常頞修筑“五尺道”(贵州境内段),将宜宾与曲靖相连,首次将贵州纳入中央王朝的势力范围。

汉武帝时期,唐蒙受命出使夜郎,以“夜郎侯可拥精兵十万”的战略价值为筹码,说服夜郎归附,设犍为郡,贵州由此成为汉帝国经略西南的前哨。

2. 三国时期

三国时期,贵州是蜀汉与东吴争夺南中的关键战场。

诸葛亮“七擒孟获”的故事广为人知,而孟获的势力范围正覆盖贵州西部。为平定南中叛乱,诸葛亮亲率大军穿越贵州山地,依托当地豪族的力量稳定局势,并在此屯田储粮。

贵州的乌蒙山与滇东北山脉构成了蜀汉的“后院粮仓”,若失去贵州,蜀汉不仅会失去南中的铜矿、木材等战略资源,更可能被东吴或南中叛军切断退路。

3. 明清时期

明朝初期,朱元璋为平定云南梁王政权,必须先控制贵州作为后勤基地。他命傅友德、蓝玉率三十万大军经贵州入滇,并在战后留下部分军队屯戍,设立贵州都指挥使司。1413年,明成祖正式设立贵州布政使司,贵州成为全国第十三个行省。这一决策的核心原因,正是“无贵州则无云南”。

贵州的山地屏障既是防御北方入侵的依托,也是控制云南的必经通道。

清代雍正年间推行“改土归流”,贵州更是成为中央王朝直接管理西南少数民族的核心区域,通过设立流官、驻军等方式强化统治。

结语贵州从来不是“不争之地”,贵州的“兵家必争”并非传统意义上的“必夺之地”。

其山地环境使得大规模战役难以展开,更多时候是各方势力通过“以夷制夷”、屯田戍边、文化渗透等方式间接控制。例如,明代在贵州广设卫所与堡寨,却始终依赖当地土司协助管理;清代改土归流后,仍需通过“苗疆走廊”维持统治。

换句话说,贵州是兵家眼中的“战略缓冲带”,谁控制了它,就能获得西南地区的安全边际;但直接争夺贵州全境往往得不偿失,因此各方更倾向于通过政治联盟、经济渗透等柔性手段施加影响。