笔者曾经在香港的报刊上发表《中日佛徒之祖庭在何处?》一文,讨论香港城市大学前校长张信刚教授《丝路文明十五讲》一个奇特的说法。

张信刚《丝路文明十五讲》

张校长说:“净土宗最重要的寺庙是浙江临海的国清寺,今天还有许多日本人到国清寺瞻仰,因为日本的佛教徒主要是信奉净土宗。”(《丝路文明十五讲》,香港中和出版社2019年版)。这说法,在区分佛教宗派上出了差池。

其实,浙江省国清寺是天台宗的祖庭。日本天台宗的创始人最澄也尊国清寺为祖庭。

张校长又声称,玄奘是佛教中国化的起点;“留在东亚的蒙古人直到15世纪才逐渐转变为信仰藏传佛教。”(页264)。笔者认为,这类史实错误使《丝路文明十五讲》的公信力受到损害。

其后,笔者读到张隆溪教授A History of Chinese Literature(Routledge, 2023),发现这本英文版文学史中涉及禅宗与柳宗元的章节同样有令人不解的说法。

A History of Chinese Literature

本文主要探讨A History of Chinese Literature(Routledge, 2023)中涉及 Chan Buddhism的部分,并略谈韩愈、柳宗元、苏轼对待佛教的态度,以及三人如何疗治人生路上的创痛。

张隆溪教授笔下的 Chan Buddhism

张隆溪教授A History of Chinese Literature(Routledge, 2023)论及中唐的柳宗元,张教授说柳宗元被贬后he tries to seek consolation in Chan Buddhism。

所谓Chan Buddhism, 指禅宗。这是学术界公认的。

Chan 是梵语“dhyāna”(禅那)的汉语音译(主要源自唐代汉语发音,后随佛教传播传入英语世界)。

Chan Buddhism作为学术术语,其核心所指就是中国佛教本土化宗派中的“禅宗”,这是国际佛教学界(如欧美、日本、中国的佛教研究领域)长期形成的共识,例如,美国学者Bernard Faure 关注东亚佛教的研究情况,出版了专书 Bernard Faure,Chan Insights and Oversights: An Epistemological Critique of the Chan Tradition(Princeton: Princeton University Press, 1993)。

Essential Chan Buddhism:The Character and Spirit

我们注意到Bernard Faure 这本书的书名,用了Chan (禅) 两次。

此外,Bernard Faure也研究禅宗的流派,例如他出版了The Will to Orthodoxy: a Critical Genealogy of Northern Chan Buddhism(Stanford, 1997)——这本书讨论的核心是北宗禅。

在英语世界,也常常用Zen Buddhism来代表禅宗。

Zen, 是Chan 的日语发音音译。Zen Buddhism的使用频率可能略高于 Chan Buddhism,主要原因是:日本禅僧二十世纪初致力于在西方传播禅宗,而日本僧人如果用英语,习惯使用Zen来代表“禅”。

日本学者铃木大拙(D. T. Suzuki)最早以英文发表的禅学著作取名为Essays in Zen Buddhism(London, Luzac & Co., 1927),这书是西方世界由有实际禅修体验者撰写的禅宗英文专著,被视为现代西方禅学研究的起点。

《铃木大拙说禅》

铃木大拙按日本的习惯,称禅宗为Zen Buddhism。他的英文著作有30多种,其中不少还有多个版本或者再版,例如,在书名上便用Zen的就有以下几种:

1.Essays in Zen Buddhism(3卷,1927, 1933, 1953)

2.An Introduction to Zen Buddhism(1934)

3.Manual of Zen Buddhism(1934)

4.Zen and Japanese Culture(1938)

5.The Zen Doctrine of No-Mind(1969)

6.The Awakening of Zen(1968)

学术上,用Chan,似有强调其中国源头之意,而用Zen更侧重日本传播后的形态。

Christine Mollier和Stephen F.Teiser主编的Chan Buddhism in Dunhuang and Beyond: A Study of Manuscripts, Texts, and Contexts(De Gruyter, 2020)基于敦煌文献研究中土禅宗与中亚佛教的互动。这个语境中,“禅宗”和东面的日本无关,所以书名取Chan Buddhism为佳。

无论如何,Zen Buddhism 和Chan Buddhism 核心属于同源。

这里只说中、日禅宗的“核心”相同,与禅宗后裔对禅的“包装”和借题发挥无关(例如:日本的“Suzuki’s account of Zen /Suzuki Zen/铃木禅”有其独特面目——美国学者 Robert H. Sharf 等人判定“铃木禅”和帝国主义相关。其间的曲折,值得另文论析,这里暂时无暇深究。参看本文之末的附记)。

有些学者大概认为Chan、Zen两者都源自天竺,所以,为著作取书名时,公平对待Chan Buddhism 和Zen Buddhism,于是,我们就看到Bernard Faure有一部著作命名为The Rhetoric of Immediacy: A Cultural Critique ofChan/Zen Buddhism(Princeton, 1991)。

事实上,用Zen 来统称汉地禅宗和日本禅宗的著作,也是不足为奇的,例如:Heinrich Dumoulin撰Zen Buddhism: A History(Vol.1: India and China, 1988)。日本禅和中土禅宗都以天竺人菩提达摩为祖师(参看洪涛《佛教跨文化传播的个案研究》一书)。

洪涛著《佛教跨文化传播的个案研究》

柳宗元内心, “平静”还是“不平静”?

章培恒、骆玉明主编的《中国文学史新编》讨论柳宗元被谪后的作品,撰稿人认为:

投迹山水地,放情咏《离骚》” (《游南亭夜还叙志七十韵》) ,政治上所受的挫折以及因此而造成的心灵上的苦闷,使得柳宗元常将目光移向自然山水,徜徉其中,企图以此获取精神的慰藉,排遣心中的忧郁。他在贬谪到永州和柳州期间,不但写下了许多寄情山水的游记散文,同时也创作了不少以自然山水为背景的诗篇……

在不少情况下,那些冲淡画面中的自然景致在诗人主观情绪作用下,交杂着一种峻寒、惊突、荒寂的情调,如……(下引五个诗例)” (章、骆主编《中国文学史新著》,复旦大学出版社,中册,页70)。

《中国文学史新著》

执笔者解释:“投迹山水地,放情咏《离骚》”是柳宗元在 808 年(元和三年)秋天所写的《游南亭夜还叙志七十韵》中的两句诗,实际上我们可以体味到,他的写山水诗文和屈原的作楚辞,在精神上也是有着一脉相通之处的。

章、骆主编本又指出,“在不少情况下”柳诗有“峻寒、惊突、荒寂”情调。这说法显然和张隆溪教授总结出来的“often representing the beauty of nature with a sense of harmony and tranquility”(和谐静谧)大不相同。“惊突”和张教授所说的tranquility 甚至是相反。

章、骆主编本看到的柳诗反映诗人“起伏不平的胸臆”,而不是 tranquility。那么,“不平”和“平静”,哪个说法更能代表柳诗的风貌?

关键是哪个说法更具“代表性”(representativeness)。

张隆溪教授所引《江雪》、《渔翁》,没错是透露出 a sense of harmony and tranquility,然而,章、骆主编本却列举更多诗篇,说的是“不少以自然山水为背景的诗篇……在不少情况下……”。

因此,从两家所列举的柳诗数量上看,章、骆主编本的“取样”和“代表性”不比张书为差(虽然“不少”也不是确凿的数据)。

Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism

其实,单单从张教授所引录的诗篇看,我们相信,柳宗元有平静的时刻,也有内心“不平静”的时候,例如《与浩初上人同看山寄京华亲故》:

海畔尖山似剑铓,

秋来处处割愁肠。

若为化得身千亿,

散上峰头望故乡。

“尖山似剑铓”应该是指柳州喀斯特地貌的“尖山”仿如利剑。这样写山如劍,被贬的痛感就具象化了(足以“割愁肠”)。“身化千亿”实为对空间压迫的精神突围——每个分身都凝视故乡。

换言之,张教授引《江雪》、《渔翁》来说明柳宗元的心境平静,似乎無誤(《渔翁》的最后两句,世人有不同的解说)。但是,只举出两篇,有没有“管中窥豹”之嫌?

Written in Exile The Poetry of Liu Tsung-yuan

柳诗的动态变化:静与不静

柳宗元贬谪生涯中(永州10年、柳州4年)的诗歌,情感并非“苦涩”“宁静”的简单叠加,而是呈现“愤懑→压抑→短暂超脱→更深沉的悲凉”的动态变化。

前期(永州初):愤懑无助,例如《溪居》写“久为簪组累,幸此南夷谪。闲依农圃邻,偶似山林客。晓耕翻露草,夜榜响溪石。来往不逢人,长歌楚天碧。”所谓“幸此南夷谪”应该是反语。为什么?因为“南夷”反映柳宗元不得其所;“来往不逢人”道出他孤独、无助的处境。

中期(永州中):短暂寻求超脱,如《渔翁》写“唉乃一声山水绿”;有片刻的自然和谐,但结尾“岩上无心云相逐”仍暗含“人不如云”的孤独;《中夜起望西园值月上》写“觉闻繁露坠,开户临西园。寒月上东岭,泠泠疏竹根。石泉远逾响,山鸟时一喧。倚楹遂至旦,寂寞将何言?”说的是自己整夜无眠,“寂寞将何言”道出深层的孤独无援。

后期(柳州):悲凉深化,如《别舍弟宗一》写“一身去国六千里,万死投荒十二年”,只剩直白的痛苦,无“宁静”痕迹。《登柳州城楼》写“惊风乱飐”“密雨斜侵”,有些学者认为是以自然意象喻政治打压。(参看洪涛《试问岭南应不好? ——谈文化差异、“文身地”和tattooed bodies (读张隆溪教授的英文版中国文学史・十八)》,载腾讯网“古代小说研究”2024年6月25日)。

张教授对柳诗的掌握,是比较“平面化”的。他将“宁静平和”作为柳诗的代表性特质,容易忽略了柳诗情感的动态性与复杂性 ——“宁静”只是短暂的“精神喘息”,而非贯穿始终。

孙昌武《柳宗元传论》

柳宗元《江雪》《渔翁》,那环境、那人物,说是平静、和谐,固无不可,然而,平静、和谐只是画面表层的“色调”,深层情感其实是“孤绝”。柳宗元《渔翁》全诗如下:

渔翁夜傍西岩宿,

晓汲清湘燃楚竹。

烟销日出不见人,

唉乃一声山水绿。

回看天际下中流,

岩上无心云相逐。

柳宗元先说无人迹来制造空谷感,再用“突然之声”把孤独衬托得更明显。正因看不见发声体,那唉乃一声更显“孤声”。

“一声山水绿”是“声→色”通感,使自然成为有情的对话者,同时也把人更进一步边缘化:山水自己就能回应自己,不需要人。

“回看天际下中流,岩上无心云相逐”似乎是指渔翁顺流而下,回望天际,看到岩上白云飘动,而那些流云正在“云相逐”。

那么,“云相逐”是不是象征外界的争逐和自己(暗示柳宗元本人)毫无关系?(“岩上无心云相逐”难道只是纯粹的写景?)

也许我们可以这样说:“平静、和谐”是画面构成的“表层美学”,“孤绝”才是柳宗元借景自寓的情感核心,两者并存。

“孤绝”会不会更贴近柳宗元贬谪期的心境?历代读者中有沒有人对柳宗元的“孤绝”产生共感?

《柳宗元集校注》

柳宗元“seek consolation in Chan Buddhism”

复旦大学章、骆主编本《中国文学史新著》认为柳宗元徜徉山水间,“企图以此获取精神的慰藉,排遣心中的忧郁。张教授则认为he tried to seek consolation in Chan Buddhism.

“山水慰藉”和“佛教慰藉”两者,可以并行不悖: 柳宗元可以既寄情山水,又用佛理来减轻心理抑郁。

柳宗元向禅宗寻求慰藉这说法,在Cambridge History of Chinese Literature(vol.1 p.345)、章、骆主编本《中国文学史》、北大袁行霈主编本《中国文学史》的柳宗元部分都没甚地位,因此,柳宗元向禅宗求慰藉这一项,可视为张教授超越前著的一种“解释”——张隆溪教授在书写柳宗元诗这部分,不止一次提到柳宗元和Chan Buddhism的关系。(袁编本《中国文学史》中,柳宗元的部分未提及禅宗,仅谓:“他读佛书……很难超拔出来”。语见册2页353)。

那么,柳宗元和Chan Buddhism的关系是怎样的?我们不妨深入探究。

据佛学界的研究,柳宗元排斥禅宗,亲近天台宗义理。

换言之,佛学界的说法正好和张隆溪教授“(柳宗元) tried to seek consolation in Chan Buddhism”之说形成对立之局。

柳宗元不像韩愈那样排斥佛教,但是,将柳宗元谪后心态窄化为“尝试向禅宗求慰藉”,明显与柳宗元斥责禅宗的立场不协调。

若问:中晚唐的禅宗,有没有教人趋向心境平静?

Ordinary Mind as the Way:The Hongzhou School and the Growth

以六祖惠能所传南宗禅一脉而论,“趋静”不是南禅的要旨。洪州禅主张“性在作用”——日常行住坐卧皆可臻开悟之境,不刻意修断,只须任运自然,与“随缘放旷”的生活禅融为一体。

因此,静观实践、坐禅“安心”等,不再被马祖洪州一系的禅宗所提倡(贾晋华《古典禅研究:中唐至五代禅宗发展新探》,香港牛津大学出版社,页159)。

如果以“性寂・性觉”为切入点来考察,禅宗落在“性觉”这一边,而且把“性觉”推展到极致。

关于心性之区分为“性寂・性觉”,吕澄(1896-1989)在20世纪40-60年代与熊十力、欧阳竟无等人往复论辩中,提出“性寂说 vs. 性觉说”这对范畴,用以判释印度原始佛学与中国化佛学(特别是《大乘起信论》一系)在心性论上的根本分歧。

《古典禅研究:中唐至五代禅宗发展新探》,上海人民出版社2013年版。

性寂(梵文原语 śūnyatā-prakṛti):印度佛学以寂静寂灭解释心性。修为方法是:若心性受染污,须待“离染去妄”之功行才能显现。

性觉(《大乘起信论》的“本觉”):心体自始即“智慧光明、真实识知”,妄念一息便即返本复旧而觉悟(吕澄《吕澄佛学论著选集》,齐鲁书社1991年版,页1413-1418)。

“妄念息”是显发“本觉”的条件,而非将“始觉”(后天觉悟过程)等同于“本觉”,这符合《大乘起信论》“本觉为体,始觉为用”的关系。吕澄认为,“性觉论”可能导致禅宗之徒忽略修行的重要性。

按此性觉论,寂灭(趋向性寂)不是禅宗修行者的功课和目的。但禅宗似乎也没有否定寂灭是果位内涵。

吕澄《吕澄佛学论著选集》,齐鲁书社1991年版。

具体分析: 柳宗元抨击禅宗的言论十分明确

柳宗元对禅宗的抨击,见于《送琛上人南游序》:“今之言禅者,有流荡舛误,迭相师用。妄取空语,而脱略方便。颠倒真实,以陷乎己,而又陷乎人。又有能言体而不及用者,不知二者之不可斯须离也。离之外矣,是世之所大患也。”(《柳宗元集》卷二十五。孙昌武《禅思与诗情》,中华书局2006年增订版,页141)。

禅宗在中唐时期的发展情形和古印度部派佛学中的上座系的趋向虚无相似。禅宗之中,或有人谈空太过,而不及体;或言体而不及用。柳宗元对禅思想的发展一味强调无心无作而走向虚无主义甚为不满。他注重的是体、用的协调。

柳宗元又批评禅宗一系南、北分宗是“相訾斗狠,其道遂隐”(柳宗元《龙安海禅师碑》)。禅宗内部宗派纷争、攻讦,大违柳宗元的会通取向。柳宗元对“空、有互斗,南、北相残”持指斥的态度,没有偏帮其中一派。

禅宗内部互斗、相残,柳宗元明确表露了不屑之意,这样,柳宗元内心纵有 harmony and tranquility的时候,恐怕不好说是得益于相斗的禅宗吧?

《柳河东集》

第三,在《龙安海禅师碑》中柳宗元指出:“佛之生也,远中国仅二万里;其没也,距今兹仅二千岁。故传道益微,而言禅最病。拘则泥乎物,诞则离乎真,真离而诞益胜。故今之空愚失惑纵傲自我者,皆诬禅以乱其教,冒于嚚昏,放于淫荒。其异是者,长沙之南曰龙安师……”(尹占华、韩文奇《柳宗元集校注》中华书局2013年版页469。)

所谓“言禅最病”“诬禅以乱其教”是特别抨击禅宗风纪荡然、失去修养,妄言“禅”反而扰乱佛教。

从史实与文本双重证据来看

从交往僧人的宗派属性,我们也可以了解柳宗元对佛教宗派是亲还是疏。

柳宗元贬谪期间交往最密切的僧人,例如永州的重巽禅师(天台宗七祖湛然的弟子)、龙兴寺的浩初和尚(亦属天台宗),均非禅宗僧人。

《柳宗元资料汇编》

柳宗元为这些僧人撰写的《送巽上人赴中丞叔父召序》《龙兴寺息壤记》等文,提及的佛教思想多为天台宗的“一心三观”,或华严宗的“圆融无碍”,从未涉及禅宗的 “明心见性”“顿悟成佛”等核心主张。

柳宗元诗文基本上没有提到禅宗的核心观念。

柳宗元现存诗文(《柳河东集》)中,难见“禅宗”“禅门”“顿悟”等唐代南宗禅的标志性概念,反而多次引用《法华经》(天台宗根本经典)、《华严经》(华严宗根本经典)的义理,例如《南岳大明寺律和尚碑》中,他推崇的是律宗和天台宗的融合,与禅宗无关(参看陈引驰《文学时空与士人信仰》,城市大学出版社2021年版页148)。

柳宗元《巽公院五咏》契合天台宗义理

柳宗元贬斥禅宗。他一些涉及佛理的诗篇,有批判禅宗教法的话语,却认同天台宗的教义和教法。

柳宗元的组诗《巽公院五咏》是咏天台宗道场的,以其中的《曲讲堂》、《禅堂》两首最有代表性(王国安《柳宗元诗笺释》,上海古籍出版社1993年版,页56﹔《柳宗元集》卷43)。

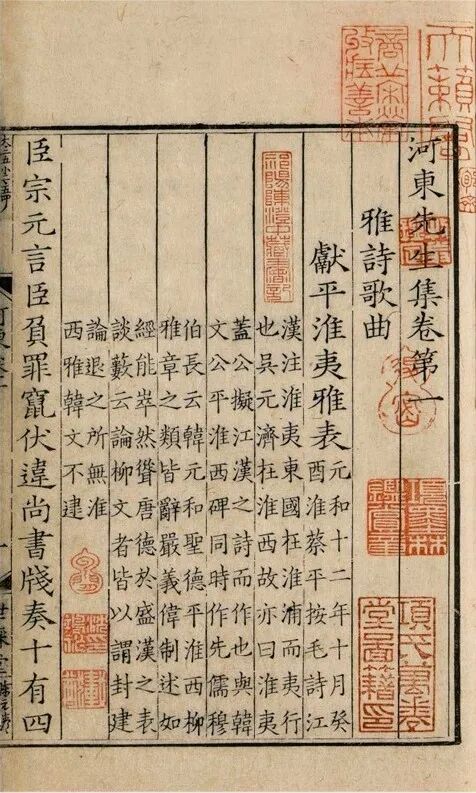

刘禹锡编《京本校正音释唐柳先生文集》(哈佛大学藏)

《曲讲堂》云:

寂灭本非断,文字安可离!

曲堂何为设?高士方在斯。

圣默寄言宣,分别乃无知。

趣中即空假,名相与谁期?

愿言绝闻得,忘意聊思惟。

此诗除了批驳“离文字”之说外,还用佛教典故说明讲读佛教经论的重要性,一反禅宗之“不立文字”。柳宗元认为,禅宗否定经论,是无知之见(“文字安可离!”)。

“圣默……”,意思是:圣人那不可言说的静默,仍须借文字与语言来传达(寄言宣);

如果把“静默”与“言说”截然分割,那就是“分别”——执著“不立文字”而排斥言说,或执著“文字”而忘其指月之旨,皆是“分别心”,反成障道之“无知”(若用梵语表述,或即 avidyā)。

禅宗重开悟,认为经书文字、静坐之类不是开悟的必由之路。

马祖道一门下的大珠慧海禅师(大概长柳宗元二三十岁)因僧问:“何故不许诵经,唤作客语?”师曰:“如鹦鹉只学人言,不得人意。经传佛意,不得佛意而但诵,是学语人,所以不许。”(《景德传灯录》卷二八“越州大珠慧海和尚”;另参周裕锴《文字禅与宋代诗学》,高等教育出版社1998年版,页8)。这里说“不许”,当是大珠慧海不许门下僧人成为执着诵经而不能开悟的书呆子。

《大珠慧海禅师开示语录》,华夏出版2023年版。

此外,怀让禅师也告诫马祖道一勿拘执于静坐,认为执着坐禅实是不得要领,有如磨砖成镜。

天台宗的修行和“离文字”相反,天台宗有自己倚重的佛典:奉《法华经》为最高经典,配以《大智度论》《中论》《十二门论》三论。智者大师把“一经三论”的义理组织成三部巨著:

《法华玄义》――总说《法华经》的教相与观行;

《法华文句》――逐句解经;

《摩诃止观》――讲述一心三观、圆顿止观。

后世称以上三书为“天台三大部”,地位很高,形成“教、观双美”的完整体系。

柳宗元在《送巽上人赴中丞叔父召序》主张佛书不可废:“且佛之言,吾不可得而闻之矣。其存于世者,遗道其书。不于其书而求之,则无以得其言。言且不可得,况其意乎?今是上人究其书,得其言,谕其意,推而大之,逾万言而不烦……”(王国安《柳宗元诗笺释》,上海古籍出版社1993年版,页57)。柳宗元的意思是,只有看佛书才得知佛之道。

《曲讲堂》中“趣中即空假,名相与谁期”之句反映柳宗元暗用天台宗“即空即假即中”之义。

任何一个现象,既是空的(无自性)、也是假的(暂时存在)、同时也是中的(圆融不二)。如此,便破除了二元对立。

“即空即假即中”是什么意思?

王国安《柳宗元诗笺释》,上海古籍出版社1993年版。

我们试举“看一朵花”为例来说——空:这朵花由无数因缘组成,非永恒存在,无自性。假:它此刻确实存在,有香气、有色彩,可以欣赏。中:它既是空又是假,我们不执著它,也不否定它,这就是中道智慧。

《巽公院五咏》中另有“涉有本非取,照空不待析”之句,讲的应该也是不必执著空有、取“空有不二”之义。“巽公”指天台宗九祖湛然(711—782)的后嗣、龙兴寺僧重巽。

清水高志《空の时代の『中论』について》,2025年版。

韩愈辟佛,是文化防卫

在唐、宋文学史上,韩愈、柳宗元、苏轼三名家的人生都和佛教有关联。

首先看韩愈,他以辟佛而名留青史。唐元和十四年(819年)唐宪宗派人将凤翔法门寺地宫的一节佛指骨舍利迎入长安供奉,这事引发了狂热的宗教活动。

韩愈上《论佛骨表》劝阻皇帝。他认为:佛教是“夷狄之法”,与中国传统儒家伦理相悖;供奉佛骨是“伤风败俗,传笑四方”的荒唐事。历史上崇佛的皇帝大多短命亡国,迎佛骨以求长生,实属不祥(邓谭洲《韩愈研究》,湖南教育出版社1991年版,页224。)

邓谭洲《韩愈研究》,湖南教育出版社1991年版。

韩愈提出“投诸水火,永绝根本”的建议,触犯了宪宗。皇帝本拟处死韩愈,诸重臣求免死,终改为贬到潮州任刺史。

韩愈是坚定的儒家道统捍卫者,其“辟佛”与他发起“古文运动”的精神内核是一致的,他坚持复兴儒学、排斥异端(佛教、道教),重塑社会价值观。

韩愈因辟佛被贬,这是中国历史上儒家思想与佛教信仰的一次冲突,也体现了韩愈作为儒家卫道士的刚直性格及其悲剧命运。

韩愈被贬潮州后,与当地高僧大颠和尚有过交往,也赠送诗文给多位僧人,但没有对佛教表示认同。他心志坚定,不需要向宗教寻求慰藉。

《韩愈诗集编年笺注》

柳宗元:有所取舍

柳宗元对佛教则是有所取、有所不取。

韩愈曾责备柳宗元与和尚交往,指责和尚“髡而缁,无夫妇父子,不为耕农蚕桑而活乎人。”(见引于柳宗元的《送僧浩初序》)。

柳宗元在永州作《送僧浩初序》,公开答复韩愈对他“不斥浮图”的责难:“浮图诚有不可斥者,往往与《易》《论语》合……虽圣人复生,不可得而斥也。”柳宗元认为韩愈“忿其外而遗其中”,只见僧侣剃发、不事耕桑,却不见佛教心性之学与儒经可相通。

韩愈在《送浮屠文畅师序》中再申华夷之辨,强调圣人之道必须排斥异端,并把佛教归为“夷狄之法”;文中说,与僧人交游只是“不得已而与之周旋”,意在重申儒学独尊。

元和五年(810年)左右,柳宗元借赞扬海禅师而批判当时禅宗:“拘则泥乎物,诞则离乎真……今之空愚失惑,纵傲自我者,皆诬禅以乱其教。” (柳宗元《龙安海禅师碑》)。

《最澄と天台宗のこころ》,平凡社2021年版。

这段话指斥禅宗为“诬禅”,实际上也回应韩愈的观点:佛教之病不在佛理本身,而在离经叛道之禅风;如果能够蹈乎中道(madhyamāpratipadā),那么佛教与儒经可以并行不悖。

韩、柳二人在同一议题上形成明显的论争:韩愈主张断然排佛,以维护儒统;柳宗元则主张统合儒释,倾向天台圆教,批判禅宗(顿教)。

柳宗元为禅师撰碑文

柳宗元现存释教碑铭九篇,其中《曹溪大鉴禅师碑》和《龙安海禅师碑》两篇(柳宗元《柳河东集》,上海古籍出版社2008年,页91、页97),碑主都是禅宗和尚。“大鉴禅师”就是六祖惠能。

柳宗元为禅师撰写碑文,是不是代表他也崇敬禅师?

柳宗元撰《曹溪大鉴禅师碑》碑文,原是出自上司岭南节度使马总的委托。碑文的主要内容是马总如何为惠能请谥、赞美马总和皇帝敬佛。

碑文对由惠能所开创、南宗所标榜的“顿悟”说,只字不提;对于“自性本自清净”论,柳宗元说成“其教人,始以性善,终以性善”云云,这其实也不是惠能的佛性论。

另一篇碑文《龙安海禅师碑》(柳宗元《柳河东集》上海古籍出版社2008年,页97),碑主是禅宗中人,但是,海禅师对禅宗有不少激烈的批评,柳宗元为其作碑,大段引述其对禅宗的批评,大概是因为这些批评和柳宗元本人的看法十分接近。

《河东先生集》(南宋咸淳年间廖莹中世彩堂校刊本)

佛教的中国化、韩柳二人的位置

天台宗是佛教传入中国后第一个有独立判教、有完整修行体系、有本土祖庭与传法谱系的宗派,标志着单向接受阶段的结束,因此被多数研究视为佛教中国化真正开端。

如果有人问:“谁为佛教中国化道路提供较完整理论框架”,学界多把首功归于天台宗;

若问“哪个佛教宗派是最彻底的中国化代表”,答案几乎一面倒地指向禅宗(尤其是南宗禅。参看宋玉波《佛教中国化历程研究》,陕西人民出版社2012年版,第四章“禅宗——佛教中国化的最后演变”,页170-194)。

The Chinese Transformation of Buddhism (Princeton UP,)

在修行方式上,从天竺的经论义学转为禅宗主张的“直指人心、见性成佛”。这完全摆脱印度烦繁琐学统。

在生活形态上,百丈清规把农耕与禅修合一,寺院经济自给自足,形成中国特有的农禅并重。

南宗禅真正成熟并形成完整门庭的标志是晚唐(约9世纪后半)洪州禅的确立,代表人物有洪州宗的开宗祖师马祖道一(709–788)、百丈怀海(720-814)与其弟子黄檗希运(?-855),以及后续临济义玄(?-867)。

马祖道一揭示“平常心是道”,在修行实践上突破坐禅看经的旧轨 ;百丈怀海制订《禅门清规》,把禅僧生活、劳作、规矩制度化;黄檗希运撰《传心法要》完成“即心是佛”“不立法相”的义理定型;临济义玄创立临济宗,棒喝、公案、机锋至此大成,标志南宗禅体系与风格的成熟。临济宗之外,沩仰宗也是源出洪州法系。

禅宗要籍《六祖法宝坛经》(一般简称为《坛经》)是唐人的论述,却有“经”的地位。这标志佛教话语权的彻底本土化。

The Hongzhou School of Chan Buddhism (2006)

不过,读者须注意,以上所言,不是说佛教入中土后是“直线发展的”。天台宗在隋朝已由天台智顗大师打下基础,而禅宗史上的大事则是六祖惠能(638-713)和《六祖坛经》的出现。不过,这不代表天台宗已被禅宗完全掩盖。

柳宗元的年代,南宗法脉洪州禅的声势如日中天(参看贾晋华:The Hongzhou School of Chan Buddhism.2006)。然而,中唐的柳宗元并没有接受南宗禅,而坚决排佛的韩愈更不用说。

柳宗元“亲天台远禅宗”的立场,有助于说明:“佛教中国化”更彻底的宗派也未必便得韩、柳这类文人的支持。

Pruning the Bodhi Tree:The Storm Over Critical Buddhism

有些研究者认为,禅宗教义离天竺佛教的原始义理已远,甚至认为“禅不是佛教”。Pruning the Bodhi Tree: The Storm Over Critical Buddhism(University of Hawaii Press, 1997) 一书就有言论指出:禅宗和一些东亚佛教宗派所秉持的“本觉”观念(本觉 = 众生本来就有觉悟之性),违背了早期佛教的缘起性空和无我等基本教义,因而不属于“真正的”佛教(参看:Pruning the Bodhi Tree一书之中Paul L. Swanson 所撰“Why They Say Zen Is Not Buddhism”一文;松本史朗(MATSUMOTO Shiro) 的论文:The Doctrine of Tathāgata-garbha Is Not Buddhist)。

日本学者HAKAMAYA Noriaki(袴谷宪昭)认为,中国禅和日本禅使佛陀教义丧失了批判锋芒(According to Hakamaya, the triumph of Zen in China and Japan is the triumph of indigenous (dochaku) thinking in absorbing Buddhism into itself and neutralizing the critical thrust of the Buddha's teaching.)参看:Pruning the Bodhi Tree一书, p.19。

按照Critical Buddhism (批判佛教)这一路的看法,Chan Buddhism 实是徒有佛教之名,而少其实。这种看法强调:在地化(indigenized)宗教和其本源之间是有重大差异的——禅宗几乎全面脱卸印度佛教的本来面貌。

伊藤隆寿《中国仏教の批判的研究》,大藏出版1992年版。

韩、柳、苏三大家与佛教:敌对・调和・圆融

面对文化上的“异”,柳宗元、苏东坡和韩愈相比,柳、苏明显更为receptive (较能接受)。

韩愈斥佛,柳宗元“用佛”,苏轼“即佛”。从唐到宋,这三人正好画出一条由“敌对”经“调和”到“圆融”的思想光谱。

韩愈将儒家入世精神化为自我疗愈的方式,坚拒出世之思。柳宗元对佛教有所取有所不取。苏东坡,融合佛道而不背离儒学,他以儒家为“体”,佛、道为“用”。

苏东坡敬仰韩愈。《潮州韩文公庙碑》不仅提及韩愈辟佛之事,还将其视为韩愈“文起八代之衰,道济天下之溺”的重要行动之一。苏轼在碑文中以极高的道德与文化高度赞扬韩愈,将韩愈塑造成儒家正道的捍卫者。

苏东坡是儒家道统在宋代“实践化、生活化、多元化”发展中的重要实践者,其思想与行动始终扎根于儒学土壤,为后世儒家士大夫树立了“知行合一”的典范(参看施淑婷《苏轼迁谪文学与佛禅之关系》,新文丰出版公司2022年版)。

苏东坡对待佛教的立场,和韩愈排佛,两者正好形成鲜明的对比。

《昌黎先生集考异》,清康熙四十七年李光地翻刻宋本。

苏轼自号“东坡居士”,这个称号本身就带有禅宗在家修行者的意味(涛按:南宗禅认为修行者不必出家,在家修行的皈依者可称为居士)。苏东坡能接受佛教、融会诸家,他这取向和韩愈的辟佛很不相同。

世人常常引用苏轼词“此心安处是吾乡”之句,认为苏东坡够豁达,能做到随遇而安。这句话见于苏东坡的词,原意来自王定国的侍人柔娘。

原来,王定国被贬谪,柔娘追随左右。后事,苏东坡和王定国重聚,在宴席间问柔奴,对被贬至岭南有何感受,她回答:“此心安处,便是吾乡”。东坡将她的话写进《定风波·常羡人间琢玉郎》(见唐玲玲、石声淮《东坡乐府编年笺注》华中师范大学出版社1990年版,页305。注释家一般认为:柔奴,身份是“寓娘”)。

苏东坡这首《定风波》有序:“王定国歌儿柔奴,姓宇文氏……定国南迁归,余问柔:‘广南风土,应是不好? ’柔对曰:‘此心安处,便是吾乡。’因为缀词云:

常羡人间琢玉郎,

天应乞与点酥娘。

自作清歌传皓齿,

风起,雪飞炎海变清凉。

万里归来颜愈少,

微笑,笑时犹带岭梅香。

试问岭南应不好?

却道:此心安处是吾乡。”

(第3行)“此心平处是西方”见《东坡先生全集》,天启元年文盛堂藏版。

“此心安处是吾乡”,现在成了一些离乡人常常引用的名句,表示乡愁已消释。

苏东坡自己则说过“此心平处是西方”(《阿弥陀佛赞》,见四库全书本《苏轼集》卷九十五),强调心境的平静便是至福境界:“西方”不只是彼岸世界,也是超越地理的精神安顿 。

苏东坡这句“此心平处是西方”融合了寓娘和佛教的思想(尤其是净土宗多谈西方净土,参阅辛嶋静志《阿弥陀浄土の原风景》一文,载《仏教大学総合研究所纪要》第17号,2010年)。

结论

被贬谪的柳宗元向 Chan Buddhism (禅宗)求心灵上慰藉?张隆溪教授这说法是大有疑問的。

佛教部分义理也许有助于柳宗元排遣贬谪的苦闷,但是,柳宗元不失其主体性,他对禅宗没有好感,正如一个人可以喜欢中国文学,但这人未必看得上寒山诗,也可能厌恶骈文。

当今的学者指出,柳宗元“对禅宗的批评相当尖锐,在某些点上更相当深刻”(孙昌武《禅思与诗情・增订版》,中华书局2006年版,页141)。

《禅思与诗情》(增订本)

因此,张隆溪教授说柳宗元 seek consolation in Chan Buddhism,和柳宗元本人对禅宗的态度不对应。

读者可以考虑以下问题:柳宗元是亲近禅宗、接受禅宗,还是如孙昌武所言那般抨击佛教?

如果“向禅宗求慰藉”情况既不符合柳宗元交往的僧人背景(多为天台宗僧人),也违背柳宗元诗文呈现的佛教思想内核,那么,本质上只是柳宗元的言行间有“泛佛教影响”,而不是他一心求慰藉于Chan Buddhism 。

张教授为什么会说he tries to seek consolation in Chan Buddhism? 为什么强调是Chan Buddhism?也许他其中另有别情。如果真是这样,我们读者希望张教授解释一下:柳宗元抨击禅宗又专向禅宗寻求慰藉,这到底是怎么一回事?

也许,有些人认为所谓“佛教”源自天竺释迦牟尼的思想,不必再细分宗派。可是,关键在于佛教各宗派的分歧不小,各有教相判释,即以禅宗为例,南宗的叙述话语强调两宗有分别、有高低。

柳宗元也是一样,他就是不认同禅宗的一些主张,所以,不存在“别人替柳宗元强分宗派”这种问题。

唐宋三大家韩、柳、苏的“佛缘”不相同:韩愈抨击的对象,是天竺佛教整体,重心之一是“夷教”。从历史语境看,韩愈的反佛主张有鲜明的“文化本位”色彩,“夷”是他批判佛教的重要切入点之一。韩愈站在维护儒家正统的立场,将佛教归为“夷狄之教”(《与孟尚书书》,见《韩愈集》卷十八),认为非中国之人所当信奉。不过,他欣赏大颠和尚的个人风采,和大颠有交往。韩愈虽被贬謫,却不改其志。

戸崎哲彦《柳宗元永州山水游记考》,中文出版社1996年版。

柳宗元明显对佛教有所取舍,不单纯好佛(他排斥因果报应和鬼神之说、抨击禅宗)。

晚近讨论柳宗元谪臣困境的学者,较多谈大自然的疗治作用,例如,衣若芬说柳宗元“个体的失意得到山水的抚慰”(《艺林探微:绘画・古物・文字》,华东师范大学出版社2012年版页38);戸崎哲彦《柳宗元永州山水游记考》揭示柳宗元描摹山水(如《小石潭记》中“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”),得以暂时从政治苦闷中抽离,实现心灵救赎。

“大自然具有疗愈力”(nature as a healing power)这一观念,在现代常被用于心理健康和灵性实践中。古人对此亦有所知,例如,苏东坡就说过“江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”(《前赤壁赋》)

《艺林探微:绘画・古物・文字》,华东师范大学出版社2012年版。

总之,韩愈以激烈辟佛而著称于世,其精神支柱在于笃守儒家道统,配合“不平则鸣”的文学爆发。柳宗元统合儒释,借山水稀释政治失意的愤懑。苏轼把佛道的超脱精神融入生活肌理,随缘任运,形成了极为日常化的自我安顿之道(参看洪涛《苏轼尝“蒌蒿”、学者译成草 ——谈“亲历体验”和题画文学》一文)。韩、柳、苏三大家之中,苏东坡和佛教的因缘最密切。

附记一:禅宗给人“和平、静谧”的印象

禅宗给人“和平、静谧”的印象,那么,禅宗的修行人都心静吗?

从禅宗要籍《六祖坛经》看,佛徒互相倾轧,势不两立。北宗禅受到贬抑。请读者参看洪涛《佛教跨文化传播的个案研究》(2020年)一书。

南宗禅主导的叙事框架,到二十世纪末被打破。John R. McRae撰有The Northern School and the Formation of Early Ch’an Buddhism(University of Hawaii Press, 1987) 重新评估北宗禅的历史地位和思想价值。

宗派竞争的叙述话语,不应被视为史实的全部,但是,佛门中人“争正统的故事”“南宗胜、北宗败”的二元叙事,很可能还是出自佛徒群体,例如:神会和尚(668-760)批判北宗的渐修法门、塑造了南宗禅的主导地位(参看伊吹敦《荷泽神会硏究:神会の生涯・著作・思想とその史的意义》法藏馆2025年版)。

换言之,禅宗正统的建构,是佛教徒自己主动参与的叙事工程,其目的是为自己争正统。

The Northern School and the Formation of Early

近人胡适对神会和尚的事迹有比较专门的研究,参看胡适《神会和尚遗集》1929年版。

学界普遍接受胡适的观点,即神会和尚在争取南宗正统、推广六祖思想方面起了重要的历史作用(但是,学界普遍认为《坛经》应非神会一人所撰,南宗禅的兴旺也非神会一人之功)。胡适的问题意识和研究方法(怀疑精神、重视敦煌文献的考证)比较受学术界认同。

胡适揭示,禅宗史的书写充满了宗派斗争和政治因素。

胡适《神会和尚遗集》,1929年版。

附记二:神会与铃木大拙:禅宗之徒争正统、争代表性

禅宗传到日本后,对日本文化有深远的影响。

铃木大拙在20世纪将Zen重新包装为日本文化的核心精神,并以英文著作(例如Zen and Japanese Culture) 向西方世界推广日本禅。

铃木大拙强调禅的“直指人心、不立文字”与日本武士道、艺术、生活美学的融合,塑造了“禅=日本文化”的文化印象。虽然铃木大拙不是宗派的护法,但是,他确实在文化层面上重构了禅宗的意义与归属,隐然使 Zen 成为日本的“文化资本”,有对抗科学理性主义的功能。

Zen and Japanese Culture

铃木大拙将禅视为日本精神的核心(在1944年《日本的灵性》中建构文化论述),并强调“无心”“直觉”“即今即是”等特质是日本文化的独特表现。这样宣扬日本文化的唯一性和优越性、日本有权力履行对亚洲的领导,结果就为帝国主义扩张提供精神的合法性。

铃木大拙及部分京都学派(the Kyoto School)哲学家在近代日本思想中,透过对禅的诠释,赋予Zen某种文化民族主义的色彩,并在特定历史脉络中与国族主义产生交集。

西田几多郎(Nishida Kitarō,1870-1945)的“场所论(非二元、非对象化的存在方式)”与“绝对无”被解读为要求个体无私(无我)地融入“作为绝对整体的国家”(参看 James W. Heisig; John C Maraldo ed.Rude Awakenings: Zen, the Kyoto School, the Question of Nationalism.Honolulu: University of Hawai'i Press, 1995. PART TWO “Questioning Nishida”)。

Rude Awakenings Zen, the Kyoto School, & the Question

田边元(TANABE Hajime,1885-1962)的“种的论理”(否定自我以归属于作为“种”的国家)更明确地支持集体主义和为国家牺牲精神,为战时国家的绝对权威和个人的牺牲提供了一种哲学上的辩护。

久松真一(Hisamatsu Shin'ichi)与西谷启治(Nishitani Keiji)探讨“无”、“空”、“绝对无”,主要是为了克服现代人的自我中心主义,寻求自由的存在方式。这些探讨容易被导向对集体的绝对服从,例如,“无我”可以被解释为为国家牺牲小我;“空”可以被解释为对现有秩序的不执着、坦然接受命令。

二十世纪末,西方研究者发现在铃木禅背后藏着禅与日本民族主义、帝国主义的“联盟”(龚隽《禅史钩沉・以问题为中心的思想史论述》,三联书店2006年版页411)。

James W. Heisig 和 John C. Maraldo 主编的Rude Awakenings: Zen, the Kyoto School, and the Question of Nationalism(University of Hawai'i Press, 1995)中,Robert Sharf的文章指出,铃木的禅学与日本文化论密切结合,进而与日本民族主义与军国主义产生共鸣,例如,铃木将禅与武士道精神连结,强调禅的“无心”“直觉”等特质,可以被用来合理化战争中的自我牺牲。

C. Ives, Imperial-Way Zen (2009)

唐朝的荷泽神会和二十世纪的铃木大拙都不是单纯的传统继承者,而是主动塑造禅宗形象与话语权的叙事者。一个在宗派内部争正统,一个(铃木大拙)在文化外部争代表性——都在(为禅宗)定义自己。

铃木大拙《日本的灵性》在战后重新出版(1946年)。铃木在战后版本的序文中对战时语境有所反省,是日本文化重建与禅宗国际形象塑造的重要文本之一。他试图澄清立场,帮助禅宗从战争协力者的阴影中逐渐转向“和平灵性”的象征。

龚隽《禅史钩沉∶以问题为中心的思想史论述》,三联书店2006年版。

附记三:禅有“和平、静谧”形象,那么,它不能杀伤吧?

Brian D. Victoria撰有Zen at War(Rowman & Littlefield, 1997)一书,深入揭露日本禅宗在近代历史中与军国主义的纠葛,冲击了禅宗“和平、静谧”的既有印象。

Brian D. Victoria, Zen at War (2006)

这本书在西方佛教界与日本宗教研究领域引发广泛讨论。

Victoria 这本著作,目的不在反禅,而是提醒世人:当“灵性”“神秘体验”被铃木大拙及其法友提炼成国族文化符号、被军方“收编”时,Zen既能疗愈,也能杀伤。

Victoria对Zen的历史角色进行批判性反思,Zen at War一书提醒我们:宗教不是天然的道德高地,它也会被权力结构所利用。这种反思不仅对禅宗重要,对所有宗教传统都是必要的。

“和平”“宁静”常常是禅宗的标签(例如,禅可以结合茶道)。宗教义理和氛围一般能为受苦的人提供精神支援、安顿受创的心灵,不过,如果我们将禅宗放回历史的脉络中进行研究,我们将会减少几分“浪漫化”想像(战后若干日本禅宗教团例如临济宗妙心寺派和天龙寺派为支持战争而公开道歉)。

总之,宗教义理和体验被政治化,它不再只是个人内在的灵性追求,而可能成为集体动员的工具。禅的“空”、“无我”等概念,在某些语境下被转化为服从命令、牺牲自我的心理支撑,关于这方面,读者可以参看Brian D. Victoria,Zen at War(2006) 第八章:The Emergence of Imperial-State Zen and Soldier Zen 和第九章Other Zen Masters and Scholars in the War Effort.。

伊吹敦《禅の歴史》,法藏馆2001年版。

日本禅在战后的和平形象,本身是一场需要被历史化的“后战争行销”,关于这方面,读者可以参看Brian D. Victoria,Zen at War(2006) 第九章 The Postwar Japanese Responses to Imperial-Way Buddhism, Imperial-State Zen, and Soldier Zen——日本禅在战时被纳入国家意识形态,成为军人精神训练的一部分,也出现“从军僧”。至于禅宗各方的介入之深浅,并不容易描述得准确,因此读者宜细读铃木大拙本人的著作,一并参阅伊吹敦《禅の歴史》法藏馆2001年版“近现代の禅”部分,以及伊吹敦《中国禅思想史》(禅文化研究所2022年)等著作。