段海宇丨北京市盈科(深圳)律师事务所

“公司账户的钱直接转股东个人账户,关联公司相互‘输血’逃债,小股东被架空却求告无门——这些看似‘合法操作’的背后,藏着滥用公司人格否认制度的侵占陷阱。”

2023年《公司法》新增横向人格否认制度后,这把“维权利器”反而被部分股东异化为侵占工具。作为资深公司法律师,本文中段海宇律师将结合最高法案例与新《公司法》规则,揭露针对公司、小股东、债权人的5类典型侵占手段,附风险识别与应对方案。

一、根基认知:人格否认制度为何会被“反向滥用”?公司人格否认本是矫正有限责任失衡的制度设计——当股东滥用法人独立地位损害他人利益时,法院可“刺破面纱”追责股东。但实践中,部分控制股东却利用制度认定的复杂性,通过三类操作实现侵占目的:

1.制造“合法”表象:以关联交易、战略重组等名义掩盖利益输送;

2.利用举证难度:故意混淆财务边界,使受害方难以完成举证;

3.钻制度空子:滥用横向否认、一人公司举证规则等新修订内容。

需明确:人格否认的核心是“矫正而非否定公司独立人格”,一旦被用于侵占,将触发更严厉的连带责任。

二、直击三类主体:侵占手段全景拆解(附典型案例)(一)对公司:“吸血式”控制掏空法人财产控制股东通过持续滥用控制权,将公司变为“提款机”,却以“法人独立”为由逃避责任,典型手段包括:

1.财产混同型侵占(最高发)操作模式:股东无偿占用公司资金且不做财务记载,或用公司资金偿还个人债务,甚至将公司资产登记在个人名下使用。

案例警示:某科技公司股东张某,3年内从公司账户支取890万元用于购置房产,仅以“暂借款”名义记账未归还。公司破产清算时,债权人主张人格否认,法院查明无真实借贷合意,认定张某构成侵占。

2.关联输送型掏空操作模式:通过控制的多家关联公司,以“低价转让资产+高价采购服务”方式转移利益。新《公司法》明确此类横向人格否认情形——股东控制的多公司相互转移资产逃债,需连带担责。

识别要点:交易价格显著偏离市场公允价,且无真实商业目的(如子公司以1元转让核心专利给控股股东的另一公司)。

(二)对小股东:“架空式”滥用剥夺股东权利控制股东以“公司决策”名义侵占小股东利益,利用人格否认制度的“个案认定”特点逃避追责:

1.表决权操纵型侵占操作模式:通过关联股东代持、滥用表决权优势,决议将公司利润转移至控股股东关联方,导致小股东分红权落空。

法律陷阱:以“股东会决议程序合法”抗辩,实则构成“过度支配与控制”——当公司完全沦为股东工具时,可否认人格追究责任。

2.知情权剥夺型压制操作模式:拒绝向小股东提供财务账簿,隐瞒财产混同事实。即便小股东起诉主张知情权,仍以“商业秘密”为由拖延,直至公司资产被转移殆尽。

突破关键:依据《公司法》第33条,小股东可申请法院调取账簿,若发现资金流向股东个人账户,可直接作为人格否认的证据。

(三)对债权人:“逃债式”设计规避清偿责任这类手段最具隐蔽性,新《公司法》实施后呈现新变种:

1.空壳转责型(传统但高发)操作流程:

a.控股股东抽走原公司资金(如以“预付货款”转入关联方)

b.注销原公司或使其空壳化

c.以相同人员、场地设立新公司继续经营

司法认定:北京一中院明确此类“脱壳经营”构成过度控制,可否认新公司人格,追究股东连带责任。

2.资本不足型(新修订重点规制)操作模式:股东以极低资本(如认缴10万)设立公司,从事数千万高风险业务,亏损后以“有限责任”拒赔。

认定标准:资本与经营风险“明显不匹配”且持续存在,可认定股东无经营诚意,构成人格滥用。

3.逆向否认型(新型陷阱)操作模式:股东将个人债务转移至公司,再通过混同行为使公司承担责任(如股东以公司名义借款供个人使用)。

应对关键:债权人可主张“逆向否认”,否认公司人格,要求股东个人偿债。

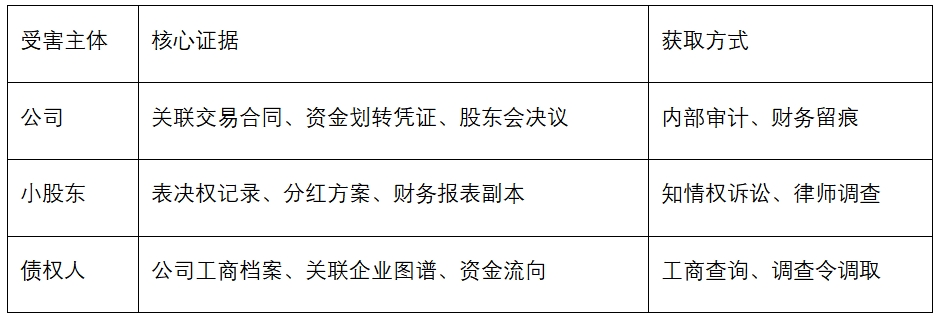

三、律师实战指南:风险防范与维权三步法(一)事前防范:关键证据留存清单

1.公司层面:发现股东占用资金后,立即书面催告返还并留存证据,必要时以公司名义起诉股东

2.小股东层面:联合持股10%以上股东提案召开股东会,或直接提起股东代表诉讼

3.债权人层面:起诉时将控股股东、关联公司列为共同被告,申请财产保全冻结股东个人账户

(三)事后追责:人格否认之诉举证技巧1.财产混同举证:

核心证据:连续3年银行流水、审计报告瑕疵(如“无法确认关联方资金往来”)

技巧:申请法院对公司财务进行专项审计

2.过度控制举证:

核心证据:股东指令邮件、高管任免文件、关联公司人员重合证明

3.一人公司追责:

优势:股东需自证财产独立(举证责任倒置)

突破点:要求股东提供连续年度审计报告,无报告直接推定混同

四、避坑红线:这3类认知误区要警惕1.“小股东无责”≠绝对:参与滥用决策的小股东(如签字同意资产转移)需担责,根据过错划分责任比例

2.“审计报告”≠免罪符:审计报告若未披露混同事实,反而可作为“财务造假”的辅助证据

3.“公司破产”≠终局:破产程序中发现股东滥用行为,可追加股东为被执行人

结语:制度工具的本质是平衡2023年《公司法》完善人格否认制度,本意是遏制“股东逃责”,却被少数人异化为侵占工具。对公司而言,需健全财务内控;对小股东而言,要善用知情权与诉讼权;对债权人而言,应强化事前尽调。记住:当“法人独立”沦为侵占盾牌时,法律终将刺破面纱,让滥用者承担应有的责任。

若您正遭遇股东侵占、关联逃债等问题,可在评论区留下关键信息(如“一人公司股东拒提供审计报告”),我将为您定制维权方案。