美国宇航局的一项新研究表明,自 2008 年以来,太阳变得越来越活跃。众所周知,太阳活动以 11 年为周期波动,但存在可持续数十年的长期变化。举个例子:自 1980 年代以来,太阳活动量一直在稳步下降,直到 2008 年,当时太阳活动是有记录以来最弱的。

但随后太阳改变了方向,开始变得越来越活跃,NASA喷气推进实验室的空间等离子体物理学家杰米·贾辛斯基领导的一个团队,对太阳活动进行了长期跟踪研究,结论是太阳正在苏醒!研究成果发表在9月初的《天体物理学杂志快报》上。

贾辛斯基在一份声明中说:“此前所有迹象都表明,太阳进入了长期的低活动阶段。然而,看到这种趋势逆转令人惊讶。”研究人员表示,这一趋势可能会导致太空天气事件的增加,例如太阳风暴、耀斑和日冕物质抛射。

那么,太阳苏醒到底是怎么一回事呢?人类已经研究太阳活动几个世纪了,发现太阳最安静的时期是 1645 年至 1715 年的七年和 1790 年至 1830 年的四十年。“我们真的不知道为什么太阳从 1790 年开始经历了 40 年的最低值,”贾辛斯基说。“长期趋势的可预测性要低得多,我们还不完全了解。”

在 2008 年之前的二十年半里,太阳黑子和太阳风减少得如此之多,以至于研究人员预计 2008 年的“深太阳极小期”将标志着太阳近代历史上新的历史性低活动时间的开始。

“但随后太阳风下降的趋势结束了,从那时起,等离子体和磁场参数一直在稳步增加,”贾辛斯基说,他领导了对名为 OMNIWeb Plus 项目的公开日球层数据的分析,该平台由位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心运营。

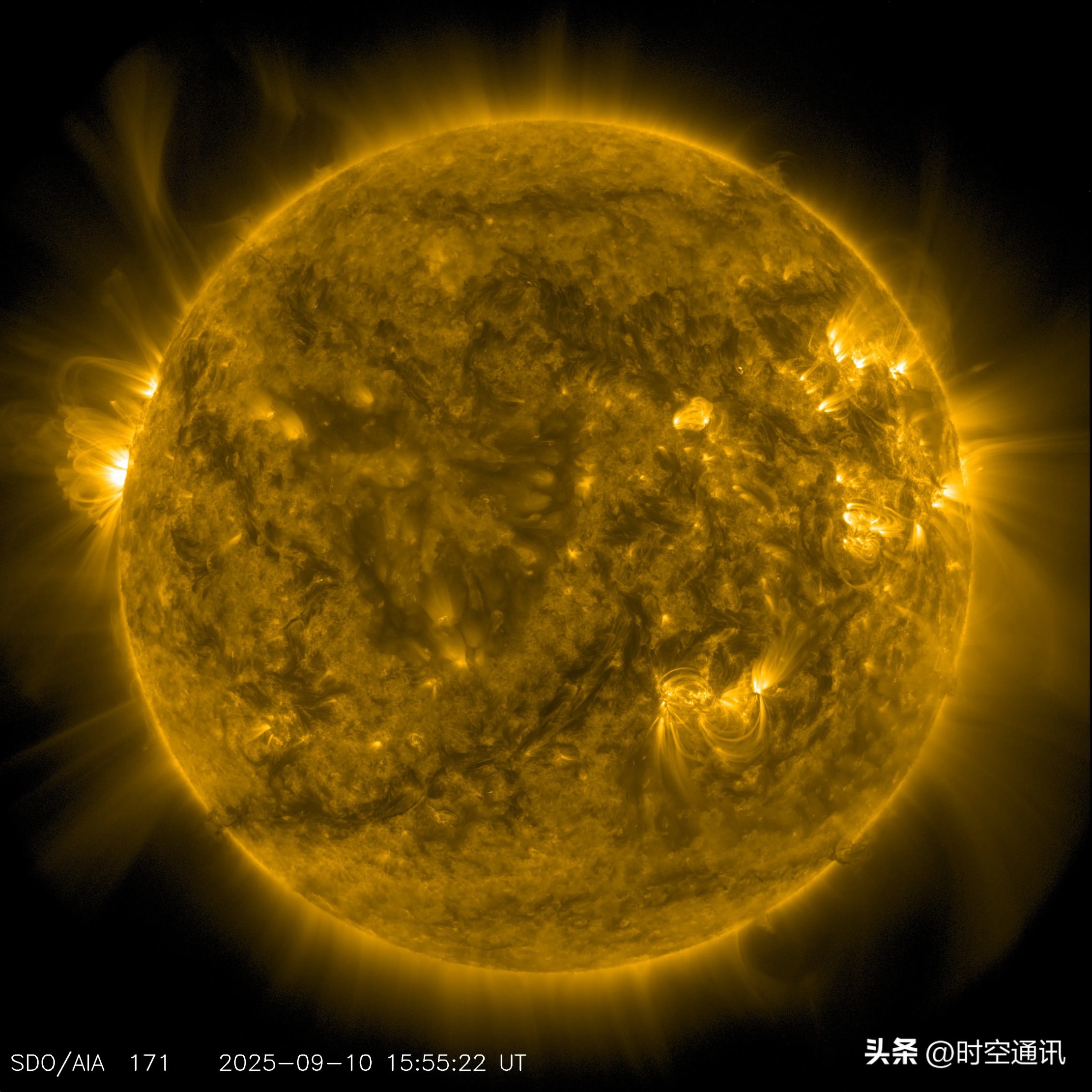

“太阳正在苏醒” 是对第 25 个太阳活动周期(2019-2030 年)增强趋势的形象描述。根据 NASA 和 NOAA 的监测,太阳黑子数、耀斑和日冕物质抛射(CME)的频率与强度显著上升,例如 2024 年 8 月太阳黑子数达到 156.7,远超预测值。

这一变化将通过空间天气链对人类社会产生多维度影响,既带来挑战也蕴含机遇。

一、技术系统的 “隐形杀手”:从电网瘫痪到卫星失灵

一、技术系统的 “隐形杀手”:从电网瘫痪到卫星失灵太阳活动增强会引发地磁暴,其核心威胁在于感应电流对现代基础设施的冲击:

电网崩溃风险升级地磁暴在输电线路中感应的电流可达数百安培,可能烧毁变压器等关键设备。1989 年加拿大魁北克大停电事件中,600 万人因电网瘫痪断电 9 小时。2024 年 5 月的地磁暴再次袭击魁北克,电网被迫启动限流预案。若类似卡林顿事件(1859 年,历史最强地磁暴)重演,全球电力系统可能面临区域性瘫痪数周的灾难。应对进展:加拿大部署磁暴感应电流监测器实时预警,中国浙江电网实施 “地下配电站房上改下” 工程提升防洪能力。卫星与导航系统的致命干扰高能粒子穿透卫星防护层,可能导致电路板烧毁或数据丢失。2024 年 5 月 X5.8 级耀斑引发欧洲 MSG-4 气象卫星数据丢失,中国北斗导航误差增至 10 米。低轨卫星(如 SpaceX 星链)还会因大气密度骤增加速衰减,2024 年 SpaceX 紧急修正 120 余次轨道。技术突破:抗辐射加固芯片和冗余系统逐步普及,中国 “夸父一号” 卫星通过电离层监测为预警提供支持。二、健康与环境的双刃剑效应:从极光盛宴到辐射威胁太阳活动对人类的影响呈现显著的双重性:

紫外线辐射增强的健康挑战太阳耀斑释放的高能紫外线(UV-B)使地球表面辐射强度增加 15%,可能导致皮肤癌发病率上升。北欧航空公司因此取消 30% 极地航班,避免乘客暴露于过量辐射。约 3% 人群对磁场变化敏感,强磁暴期间头痛、失眠症状发生率上升 40%。防护建议:世界卫生组织建议紫外线指数(UVI)超 8 时避免户外活动,高纬度居民需加强防晒并减少光敏食物(如灰菜、芹菜)摄入。空间辐射对太空探索的制约载人航天任务面临更大风险,宇航员单次深空任务可能承受超过职业安全限值的辐射剂量。NASA “阿耳忒弥斯” 计划需精准避开太阳质子事件,否则宇航员患辐射病的概率将显著增加。创新防护:新型磁场屏蔽材料和药物(如胱氨酸)正在研发中,可降低辐射对 DNA 的损伤。极光现象的低纬度扩张地磁暴期间,极光带可能南移至墨西哥等中低纬度地区。2024 年 5 月,墨西哥居民罕见目睹了红色极光,这一 “视觉福利” 吸引了全球天文爱好者。 三、气候系统的微妙扰动:自然波动与人类活动的博弈

三、气候系统的微妙扰动:自然波动与人类活动的博弈太阳活动对气候的影响呈现时空选择性,其作用机制复杂且存在争议:

区域气候模式的改变强太阳活动可能通过平流层臭氧加热效应,增强东亚冬季风强度,导致西伯利亚高压偏弱、中国北方气温偏高。在热带太平洋,太阳周期与厄尔尼诺现象存在非线性耦合,可能引发更频繁的极端气候事件。科学共识:IPCC 报告指出,太阳辐射变化对气候的强迫作用(0.3±0.2 W/m²)远小于人类活动(约 2.7 W/m²),但在百年尺度上仍需纳入气候模型中国气象局。农业与生态的连锁反应紫外线增强可能抑制浮游植物光合作用,影响海洋食物链基础。同时,地磁暴干扰鸟类、信鸽等生物的导航能力,对迁徙模式造成潜在威胁。四、文明的韧性考验:从预警体系到技术革命面对太阳活动的挑战,人类正构建多层次防御体系:

空间天气监测网络全球已建立 “地面台站 + 卫星” 的立体监测系统。例如,中国 “羲和号” 卫星通过 Hα 成像光谱仪实时追踪太阳爆发活动,NOAA 的 DSCOVR 卫星在拉格朗日 L1 点监测太阳风。预警时效从 2010 年的 30 分钟提升至当前的 72 小时。基础设施的抗灾升级电网方面,超导限流器、柔性输电技术可减少感应电流冲击;卫星领域,“分布式星座 + 快速补网” 模式提高系统冗余度。技术创新的新机遇太阳活动的周期性变化为能源领域提供新思路。例如,利用地磁暴产生的感应电流开发新型储能装置,或通过监测电离层波动优化无线通信频段。结语:与太阳共舞的文明进化太阳的 “苏醒” 并非灾难预告,而是对人类技术、管理与科学认知的综合考验。从卡林顿事件的电报瘫痪到今天的卫星导航时代,我们已见证了文明应对空间天气威胁的巨大进步。未来,通过精准监测、韧性设计与全球协作,人类不仅能化解太阳活动的挑战,更可能将其转化为推动技术革命的新动力 —— 正如极光的绚丽,既源于太阳的狂暴,也彰显着地球磁场的智慧防护。