在敦煌莫高窟的壁画中,飞天是最动人的符号。她们既不是神,也不是佛,而是穿梭于天界与人间的艺术精灵。这些飘逸的身影,究竟是如何被创造出来的?背后又藏着哪些不为人知的故事?

莫高窟第368窟(中唐)南无观世音菩萨

敦煌的画师,大多是无名之人。他们可能来自中原,也可能来自西域,甚至还有来自印度的画僧。在昏暗的油灯下,这些不同文化背景的艺术家,用最质朴的工具——毛笔,创造出了世界上最飘逸的线条。

“春蚕吐丝”般的游丝描,要求一笔到底,不能停顿。画师必须屏息凝神,手腕悬空,才能在墙壁上画出那般流畅圆润的线条。到了唐代,被誉为“画圣”的吴道子开创的“吴带当风”,让飞天的衣带真正“飞”了起来。传说他作画时气势如虹,一笔下去,衣裙褶皱仿佛被天风吹拂。这种画风很快从长安传到敦煌,在西北的石窟中落地生根。

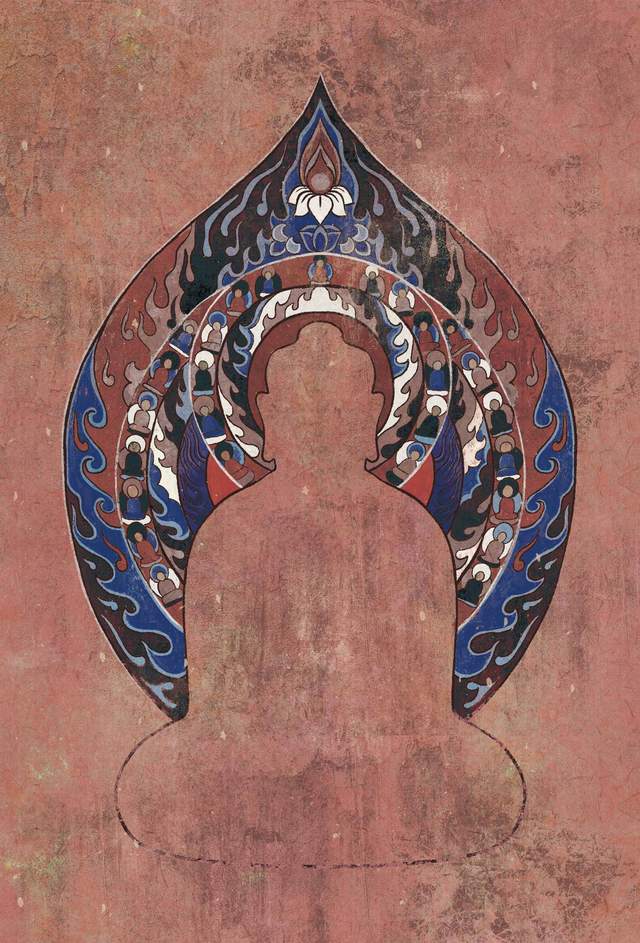

莫高窟297窟火焰纹背光(北周 )

在莫高窟第272窟,一幅北魏的飞天草稿被偶然发现。土红色的线条虽然简单,却精准地捕捉到了飞天俯冲的瞬间。最令人惊叹的是,线条没有任何修改的痕迹,仿佛画师闭着眼睛都能画出这般优美的姿态。

敦煌的颜料,其实是碾碎的宝石。朱砂来自湖南辰州,价比黄金,青金石要从阿富汗经丝绸之路运来,孔雀石采自西域矿山,甚至用到了珍贵的黄金。

这些矿物颜料让壁画历经千年仍鲜艳如初。在莫高窟第320窟,四身飞天两两相对,金色的飘带在蓝天下飞舞。当时的画师不会想到,他们使用的铅丹(红色)会在时光中慢慢变成棕黑色。

唐代壁画中的“黑飞天”,原本都是红飞天的华丽身影。这种意外的变色,反而让飞天蒙上了一层神秘面纱。如今在莫高窟第112窟,那位反弹琵琶的飞天,肤色已由粉白变为浅褐,却意外地增添了音乐的厚重感。

盛唐 莫高窟320窟 散花飞天

首先迭染法:至少要上七遍色,画师先铺一层底色,待完全干透后再上第二层,如此反复,最多时达十余遍,颜色从浅到深,产生立体的光影效果。

再者是色彩与线条的共舞,这是敦煌画师的独门绝技,既要让色彩饱满,又不能掩盖线条的美感,需要等线条完全干透再填色,对火候把握要求极高

最后反描勾色线,先用浅色勾勒轮廓,再填重彩,深色复勾,让形象从墙壁上“跳”出来此法最费工时,多用于重要洞窟。

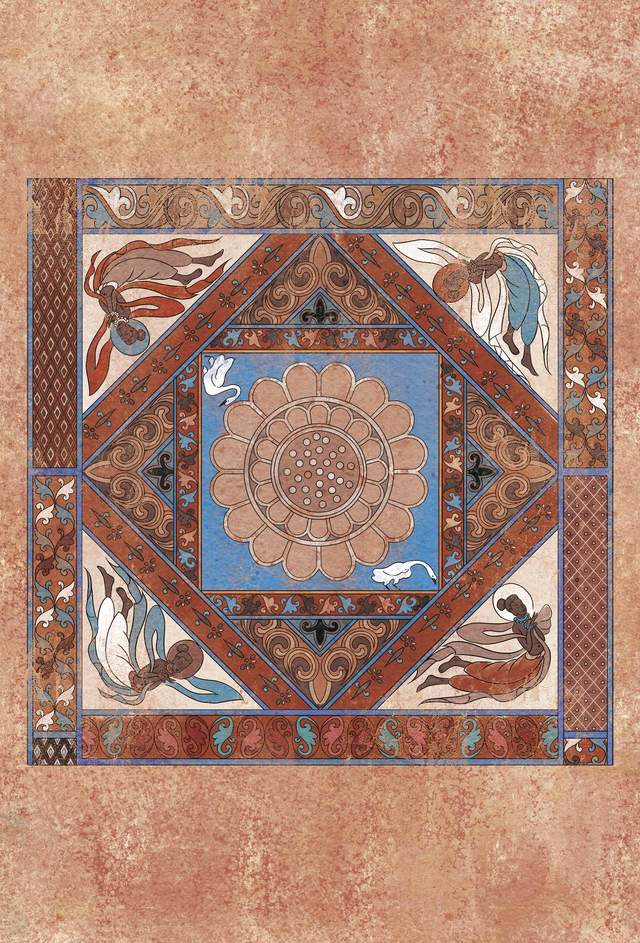

莫高窟435窟.莲华双鹅平棋(北魏)

在莫高窟第290窟,还保留着未完成的飞天草稿。透过那些流畅的起稿线,我们仿佛能看到当年的画师站在脚手架上,就着一盏油灯,在墙壁上轻轻勾勒的身影。

飞天的魅力,在于她们打破了所有规则。不必符合人体比,不求场景真实,甚至不管透视关系。在莫高窟第428窟,飞天被画在了佛龛的角落。这个不起眼的位置,反而成了最动人的设计——她们仿佛随时会飞出壁画,来到人间。

莫高窟428窟金刚宝座塔(北周)

最妙的是飞天的排列方式。在莫高窟第407窟的藻井中央,八身飞天环绕莲花旋转飞行。她们首尾相接,衣带飘扬,形成了一个完美的动态圆圈。即使静立在壁画前,你也能感受到风声在耳。

这些飞天,其实都是无声的音符。她们的手中往往不持乐器,但每一个动作都在演奏天乐。画师们用最珍贵的矿物颜料,最细腻的笔触,把对极乐世界的全部想象,都画进了这些飞舞的身影里。

当你站在洞窟中,仰望这些千年之前的飞天时,或许能听见她们衣带飘动的声音——那是丝绸之路上最动人的回响,是不同文明在墙壁上合奏的交响诗。

盛唐 莫高窟320窟 散花飞天

如今,虽然颜料变色,墙壁开裂,但飞天的舞姿从未停止。她们将继续飞下去,带着盛唐的自信、北魏的豪放、西域的热情,在时间的河流中,做永恒的信使。