10月3日深夜,哈马斯政治局成员在一份文件上缓缓签下自己的名字。

这份特朗普警告的"20点计划"协议,意味着哈马斯将在72小时内交出最后的筹码,并将经营18年的加沙地带拱手让给国际监督委员会。

这个曾经"宁死不屈"的组织为何突然低头?特朗普所说的和平协议背后有何圈套?

编辑:CY

72小时最后通牒下的投降签字会议室里的空气几乎凝固了。当地时间深夜11点40分,马尔祖克手中的签字笔在文件上方停留了整整三分钟。

这三分钟里,没有人说话,只有墙上时钟秒针的滴答声在提醒着在场所有人——历史正在这一刻发生改变。这份厚达47页的协议文件,封面上印着"加沙地带和平协议"几个大字。

但在场的每个人都清楚,这不是和平协议。这是一份在枪口下签署的投降书,一份让哈马斯彻底退出历史舞台的政治死刑判决书。

协议的核心条款简单粗暴:72小时内释放所有被扣押人员,将加沙地带管理权移交给"技术官僚委员会",哈马斯武装人员必须放下武器并接受重新整编。

作为交换,以色列承诺"分阶段释放"约2000名巴勒斯坦囚犯。但这个"分阶段"没有明确时间表,也没有说明释放的具体人员名单。

更关键的是,协议中明确写道:"以色列保留在加沙设立安全缓冲区的权利,以应对潜在威胁。"什么是"潜在威胁"?标准是什么?协议里没有写,完全取决于以色列的主观判断。

签字的那一刻,马尔祖克的手明显在颤抖。这位曾经在公开场合多次声称"哈马斯绝不屈服"的政治强人,此刻显得异常疲惫。

他知道,自己签下的不仅仅是一份协议,更是哈马斯作为一个独立政治军事组织的政治遗嘱。从2007年接管加沙算起,哈马斯在这片150平方公里的土地上经营了整整18年。

他们修建了错综复杂的地下隧道网络,建立了相对完整的行政管理体系,甚至拥有了自己的军工企业。但现在,这一切都将在72小时内移交给一个他们无法控制的"技术官僚委员会"。

这个委员会由美国、埃及、卡塔尔等国共同监督,实质上就是让加沙重新回到外部势力的管控之下。

20点计划背后的权力绞杀术很多人以为特朗普只是个满嘴跑火车的商人总统。但这次,他拿出的"20点计划"堪称一套精密的政治绞杀术。

这份计划表面上充满了"和平"、"重建"、"发展"等美好词汇,实际上每一条都是为了彻底架空哈马斯而精心设计的陷阱。首先是时间设限——特朗普给出的最后期限是美东时间10月5日18点。

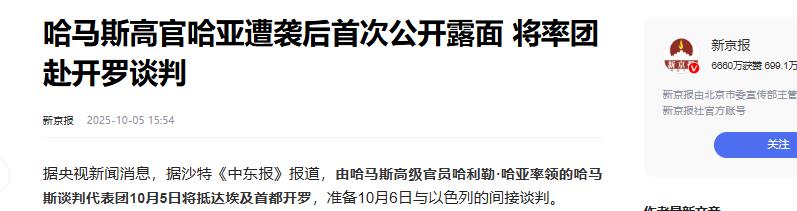

要么签字,要么面对他所说的"地狱般的后果"。这种赤裸裸的威胁,连外交辞令都懒得用,就像黑帮老大在对小弟下最后通牒。哈马斯在接到通牒后的48小时内连续召开了三次紧急会议。

据知情人士透露,会议现场争论异常激烈,强硬派要求"宁死不屈",温和派则主张"留得青山在"。但现实摆在眼前:以军重兵压境,资金渠道被彻底切断,就连一直暗中支持的伊朗也保持了诡异的沉默。

更要命的是,卡塔尔这个一直充当"保护伞"的国家,这次也明确表态支持和平协议。孤立无援的哈马斯,除了"原则上接受",已经没有第二条路可走。

第二是结构安排——"技术官僚委员会"这个提法听起来很专业很中立。但实际上,这就是一个完全由外部势力控制的傀儡政府。

委员会主席将由美国国务院直接任命,日常运作资金来源于西方国家,连工作人员的招聘都要经过"国际审查"。说白了,就是要让加沙从哈马斯的管控下彻底脱离,变成西方势力的直接控制区。

第三是经济诱饵——特朗普在计划中承诺要在加沙设立"特别经济区"。根据初步估算,加沙地区基础设施重建至少需要1000亿美元资金。这笔钱从哪来?当然是从参与重建的西方企业那里。

特朗普的如意算盘打得很响:既要让美国资本在中东找到新的投资机会,又要通过经济控制确保加沙永远不会再出现像哈马斯这样的"麻烦制造者"。

这套组合拳下来,哈马斯不仅失去了政治地位,连经济基础都将被彻底铲除。用一句老话说,这就是"斩草除根"。

历史告诉我们这样的和平能维持多久

历史告诉我们这样的和平能维持多久翻开历史书,这样的"和平协议"我们见过太多次了。1993年的《奥斯陆协议》,当时全世界都以为巴以和平有了希望。结果呢?不到七年时间,第二次巴勒斯坦大起义就爆发了。

2005年,以色列单方面从加沙撤军,当时也被誉为"历史性的和平举措"。但仅仅两年后,哈马斯就接管了加沙,局势变得比以前更加复杂。

2008年、2012年、2014年、2021年,几乎每隔几年就要来一次大规模冲突。每次冲突结束后,都会有人站出来说"这次不一样了","和平终于来了"。

但历史一次又一次地证明,建立在力量不对等基础上的和平,注定是脆弱的。这次的"20点计划"也是如此。表面上看,哈马斯交出了武器,以色列得到了安全,皆大欢喜。

但问题的根源——巴勒斯坦人的民族尊严和政治诉求,并没有得到真正的解决。协议中没有提到巴勒斯坦建国的时间表,没有涉及耶路撒冷的地位问题,甚至连约旦河西岸的定居点扩张都没有任何限制。

哈马斯虽然签了字,但他们在协议中明确保留了一个关键条件:只有以色列结束对加沙的实际占领,哈马斯才会完全解除武装。而以色列方面呢?

他们承诺的"分阶段撤军"没有具体时间表,"安全缓冲区"的范围也没有明确界定。更关键的是,什么叫"结束占领"?标准是什么?这些模糊表述给未来留下了巨大的争议空间。

历史经验告诉我们,当协议条款越模糊,执行过程中的分歧就越大。2025年1月的那次停火协议,就是因为对"停火范围"的理解不同,导致不到两个月就彻底破裂。

那次破裂直接导致了400多人丧生,局势比停火前更加恶化。而且,哈马斯退出后,谁来填补这个权力真空?巴勒斯坦民族权力机构虽然有合法性,但在加沙缺乏实际控制力。

如果出现无政府状态,可能会有更加激进的武装组织趁机崛起。到那时,局面可能比现在更加复杂。

87万加沙人的命运悬在谁手里协议签署后,最应该关心的不是政治家们的面子,而是87万加沙民众的真实处境。目前,加沙地区有超过60万人流离失所,基础设施损毁率超过70%。

供水系统几乎完全瘫痪,电力供应每天只有4-6小时,医疗系统更是千疮百孔。特朗普承诺的"特别经济区"听起来很美好,但钱从哪来?

按照初步估算,仅恢复基本的供水、电力、医疗设施就需要200亿美元。而协议中提到的重建资金来源,主要是"国际社会捐助"和"私人投资"。说白了,就是希望西方国家和企业掏钱。

但现实是,当前全球经济低迷,各国都在削减对外援助。即使有企业愿意投资,他们关心的是利润回报,而不是加沙民众的福祉。更复杂的是,重建过程中的利益分配问题。

如果大部分工程都由外国公司承包,本地就业问题如何解决?如果重建资金主要流向特定群体,社会矛盾会不会进一步激化?

历史上,类似的"重建计划"往往最终变成了外部势力的利益盛宴,而当地民众能得到的实惠却非常有限。从长远来看,这份协议可能带来三种情景。

最好的情况是:技术官僚委员会运作良好,重建资金及时到位,加沙逐步恢复正常生活秩序。但这种可能性很小,因为它需要各方都严格按照协议执行,而且不能出现任何意外事件。

最坏的情况是:协议执行过程中出现重大分歧,各方重新回到对抗状态,加沙陷入更大的人道主义危机。

最可能的情况是:表面上保持停火,但加沙变成了一个由外部势力控制的"经济特区",当地民众失去了政治自主权,长期处于被管理状态。

真正的和平需要相互尊重和平等对话,而不是一方的完全屈服。历史告诉我们,任何建立在屈辱基础上的"和平",都不可能长久。

就像一位巴勒斯坦诗人曾经写的:"和平不是征服者的施舍,而是平等者之间的握手。"当哈马斯在枪口下签署这份协议时,我们看到的不是和平的曙光,而是另一种形式的征服。

87万加沙民众的命运,现在悬在了一个完全由外部势力主导的"技术官僚委员会"手里。他们的声音,在这份厚达47页的协议中,几乎听不到。

结语哈马斯的妥协揭示了一个残酷的现实:在绝对的力量差距面前,所谓的"和平协议"往往就是强者意志的体现。

这种模式可能会被其他地区的冲突当作"成功案例"来效仿,但它带来的风险同样巨大——暂时的平静可能酝酿着更大的风暴。

真正的和平需要什么条件?当不平等成为常态时,我们还能期待什么样的未来?