8月16日傍晚,一则关于著名书画家范曾的消息引爆网络:

87岁的范曾疑似被小50岁的娇妻徐萌带走,家中库房珍品被搬空,住所贴上封条。

范曾的女儿在社交媒体上焦急发声:“父亲失联,手机关机,我非常担心。”

短短几个小时,“范曾被娇妻卷走20亿”的话题登上热搜,阅读量过亿。

舆论一片哗然。

才一年多前,他还对外宣布迎娶这位比自己小整整半个世纪的年轻妻子,称其“无微不至、情深谊笃”。

如今,故事却急转直下。

人们不禁疑问:这场被称为“艺林佳话”的忘年恋,是否真的走向了“人财两空”的结局?

01 从“艺林佳话”到“疑云四起”

2024年4月,86岁的范曾公开宣布与36岁的徐萌“愿永结连理”。

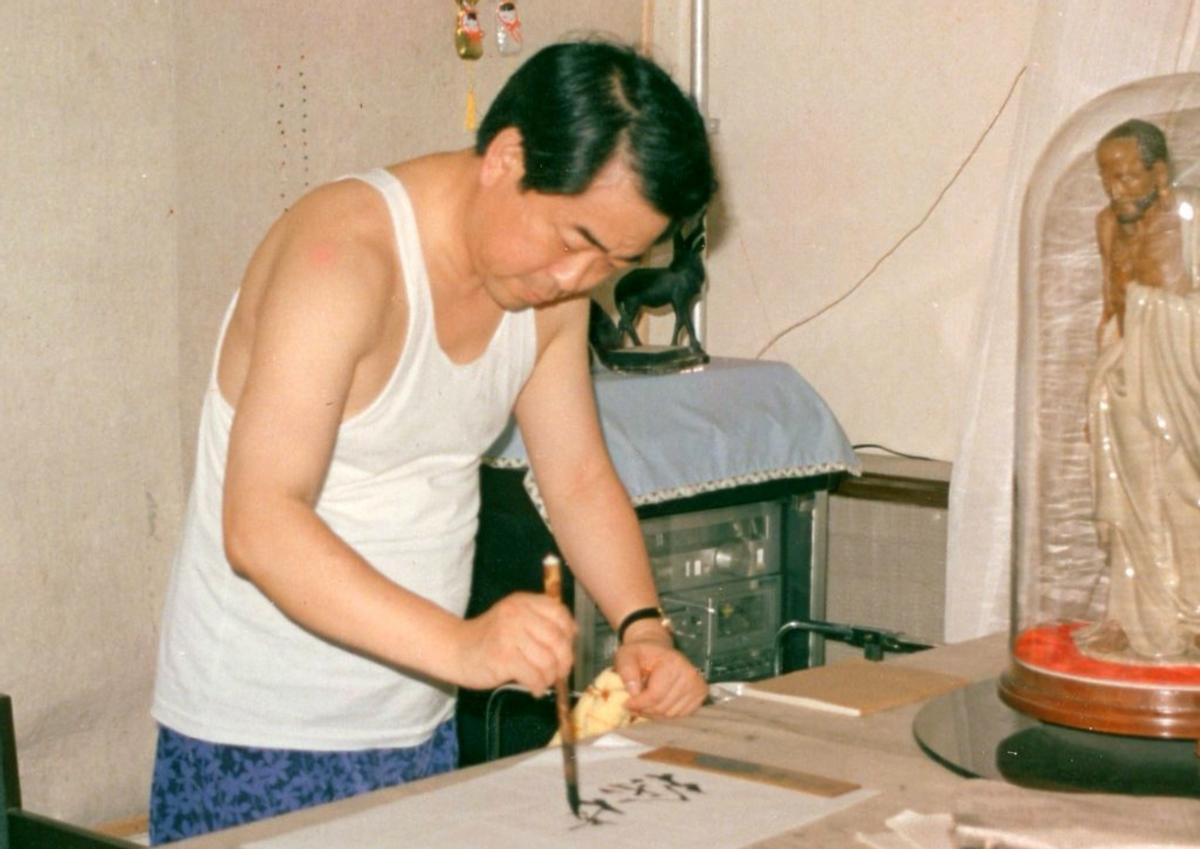

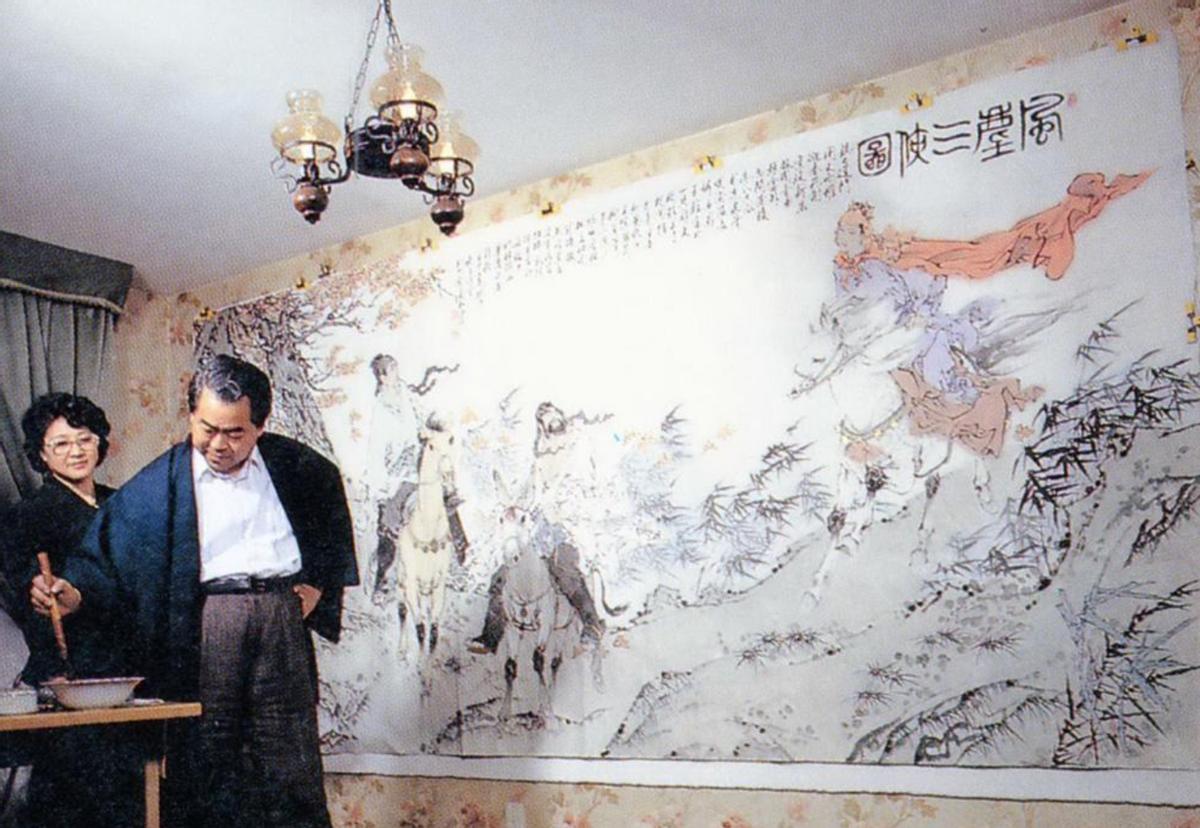

合影里,女子长发如瀑,身形修长,站在一旁看他挥毫;男子白发如雪,居中端坐,气定神闲。

他写下“无微不至的关爱”“情深谊笃”,像是用余生对抗孤独的投名状。

短短一年多,剧情急转直下:女儿称父亲失联、库房珍品被搬走、老员工被辞退,“20亿”这样的惊人数字被反复转述。

紧接着,继子晒出“法国看展”的图片,指向“老人安好”。

又有媒体称其“闭门写书”。反转、再反转,像一根拨不直的簧片。

公众追逐的是答案,家人纠缠的是利益、情感、信任乃至“谁有资格代表父亲”。

“婚姻不是算术,不能简单相加。”

年龄差、名望差、财富差,让这段结合从一开始就立在显眼处;

赞者谓“忘年知己”,贬者斥“利益同盟”。

泰戈尔说:“爱情不是占有,而是成全。”

但在现实里,成全和占有的边界,总被房契与账户明细轻易撩拨。

02 三段婚姻与一次“巴黎宣言”

他并非第一次把爱情当作人生主叙事。

第一任林岫,是同气相投的书法才女,青梅竹马、郎才女貌。

只是婚后柴米油盐磨去了浪漫,五年即散,他自述“燃料烧尽,只余灰烬”。

第二任边宝华,在他落魄时给了屋檐与热饭:住在故宫旁堆满旧家具的仓库里,她不离不弃,是那段年少艰难里的火苗。

可命运的转舵来自一次饭局。

他与演员须遵德相识,进而认识了对方妻子张桂云。

此后十年,他写下两百多封情书,以“楠莉”为名铭刻在心,两人的情感在阴影里生长。

1988年前后,隐秘破土,婚姻与友情双双决裂。

1990年,他在巴黎画展上公开示爱“愿与相爱二十年的楠莉同赴天涯。”

这场“巴黎宣言”,既是情深,也被许多人视为对原配的“逼迫”。

1993年,他与边宝华离婚,同年迎娶楠莉。

此后将近三十年,二人携手走过捐赠、办展、奔走艺坛,直到2021年楠莉离世。

讣告见诸平台,却因“自我书写过多、真情略寡”被嘲,风评一度逆转。

未及两年,他又牵手徐萌,世人唏嘘。

“薄情”或“真性情”?旁人评说终究浅。

可当一个人的爱与舍,连着三次婚姻、四段情史,并伴随强烈的主动与宣告,便难免被当作“范式”来审视。

他热爱爱情,也愿为所爱改写秩序;他敢于追求,也敢承受非议,只是承受的,往往先是别人。

03 被成全,也曾反噬

如果说情史是“私事”,那么在中国文人传统里,师徒之谊算“公义”。

范曾的艺术路起步于中央美院:李可染、李苦禅、蒋兆和诸名家手把手指点。

他又经黄永玉引线,拜入沈从文门墙,为《中国古代服饰研究》绘插图,得以踏进京城文士之圈。

沈从文对他不止提携,许多时候是“托举”:写信、引荐、为工作奔忙,甚至“出粮票”相助。

风云突变之时,最沉的石头常从熟悉的手里抛出。

沈从文后来遭受批斗、资料被焚、打扫女厕、下放咸宁,最刺耳的揭发据说来自得意门生。

老先生以“十分痛苦、巨大震动”记之。

多年后,他与侄子黄永玉在胡同擦肩而过,只留一句“要从容啊”。

这句“从容”,像古典中国最后的背影。

另一头,恩师李苦禅对他的失望也留在史料与口耳之间—“子系中山狼,得志变猖狂”。

临终遗言更甚:“我没有范曾这个徒弟。”葬礼那天,家属拒其祭拜。

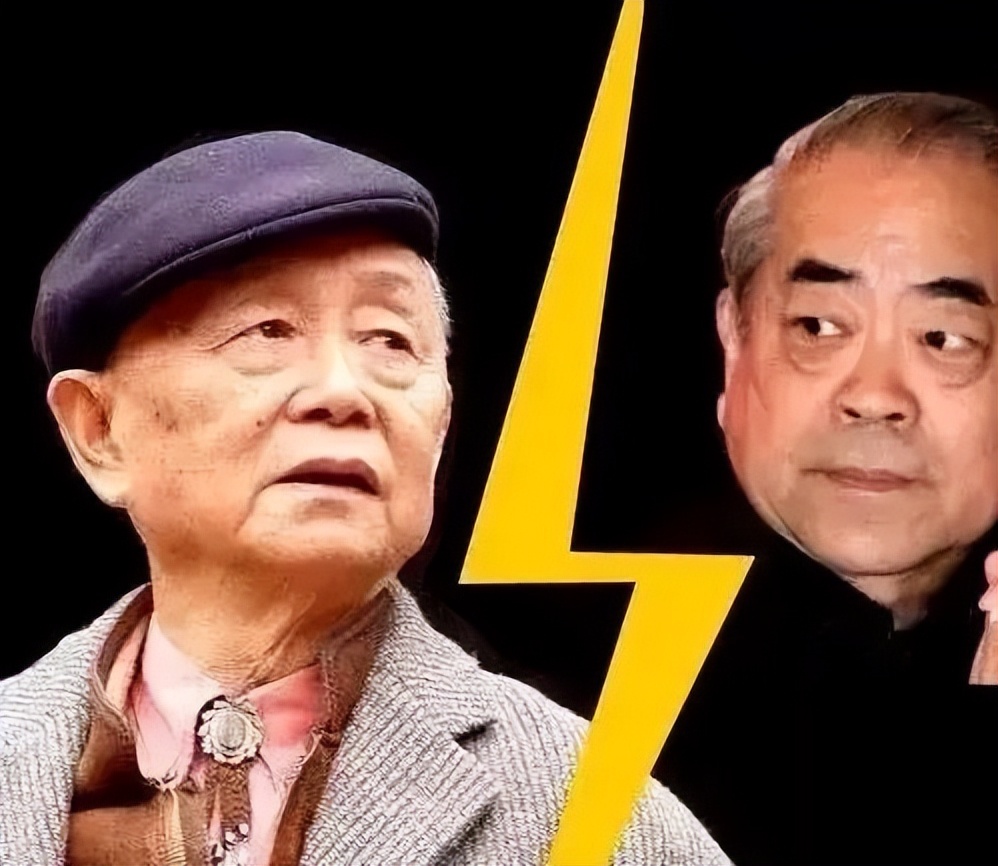

至于黄永玉,叔侄情分在“沈从文之痛”后决裂,彼此笔墨相讥,直到2008年奥运之年,两人老来重逢,无言相拥,各退一步。

学术成就与道德评价,常被拧在一根绳上。

在名与利加速器里,人情与体面最容易先碎。

站在今天回望,那个年轻人极速上升的每一级台阶上,都残留着师友体温,也残留着翻脸后的凉。

04 当“老子出关”变成可复制的商品

抛开人事喧嚣,范曾的笔墨实力自有铁证:

上世纪七十年代《韩非子像》一鸣惊人,他以“以诗为魂、以书为骨”的笔法塑造诸子群像,人物神形兼具。

此后几十年,拍场屡创新高,公开拍卖成交额累计超二十亿级别的数字被广泛传播,社会影响力与商业价值同步膨胀。

但当艺术拥抱市场,争议随之上桌。

2010年前后,一幅《老子出关图》拍出四百余万,数年间同题材作品多次出现,价格一路高涨至千万级。

有人称其为“风格标志的系列创作”,也有人讥为“流水线生产”。

艺术到底是“唯一”的灵光,还是“可复制”的品牌?

对收藏市场而言,后者意味着稳定预期;对创作伦理而言,前者才是高地。

相比之下,公众对他在公益上的记录评价相对一致:

非典时期捐款、汶川地震捐千万、向高校捐画建楼等,常被当作“回馈社会”的注脚。

只是当人设与争议交织,善举也会被“动机”盘问,这或许是名人必须承受的悖论:你的每一次呼吸,都要被计量。

05 写在最后

屠格涅夫写:“名望是戴在头上的灼热铁环。”

范曾这一生,才华横溢、风流成性,也承受了等量的质疑与清算。

师门恩怨、情场起伏、金钱数额与公益捐赠,像几条互不平行的线,最终在他晚年的“忘年恋”上交叉成一个巨大争议符号。

如果把时间拉长,你会看到另一种轮廓:少年天赋、青年崛起、中年锋芒、晚年孤独,这是许多天才共同的宿命曲。

真正决定一个人“余生质感”的,往往不是那一笔画得多惊艳、那一幅卖了多少,而是他在权力与关系里是否留了余地。

给恩师留三分敬、给旧人留三分暖、给新人留三分光,也给自己留三分从容。

“要从容啊。”当年沈从文与黄永玉在胡同里擦肩而过的四个字,也许正是这场漫长戏剧里最难的一课。

愿所有人,哪怕在风暴中心,也能学会把笔从心上挪开一点点,让人性有处落脚。

那么,你觉得范曾的晚年,是一场“真爱”救赎,还是一出“人财两空”的悲剧?欢迎在评论区留下你的看法。